2018. 4. 30. 15:39ㆍ工夫

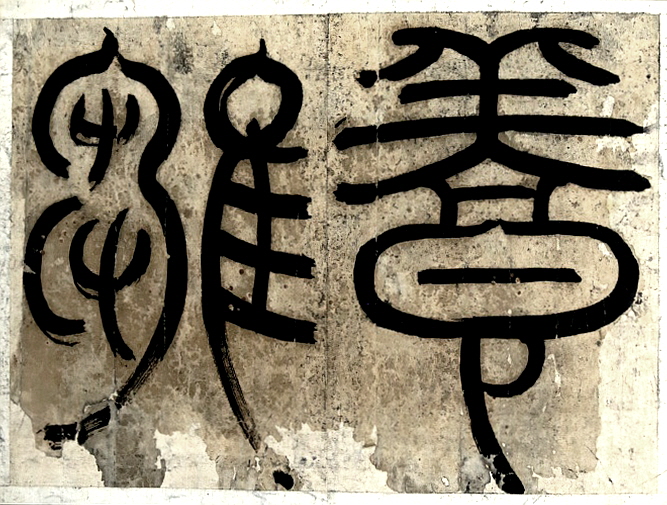

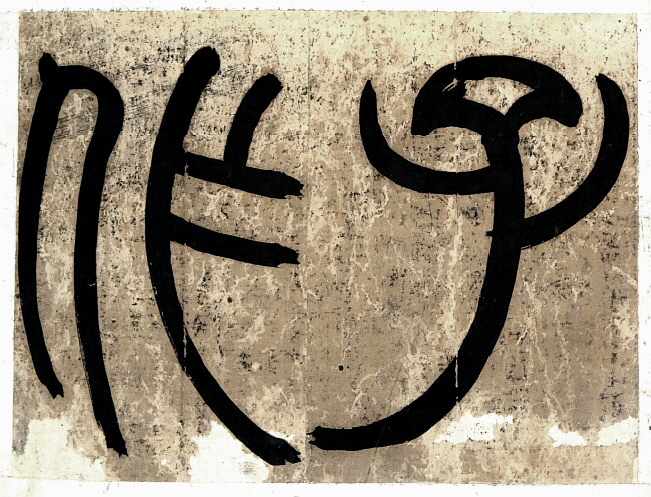

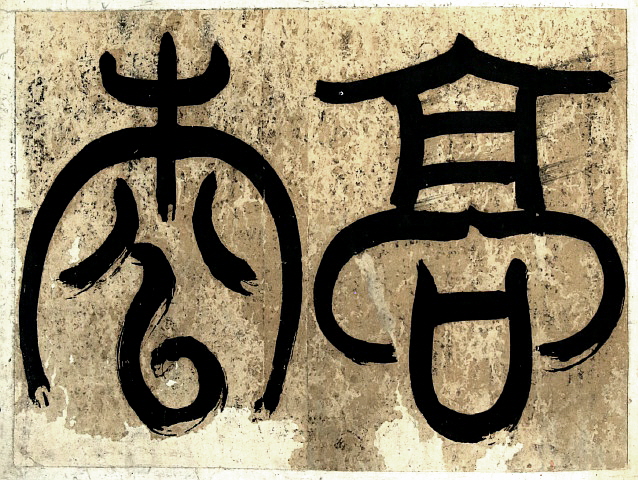

(제40면) 養雛

(제41면) 成大

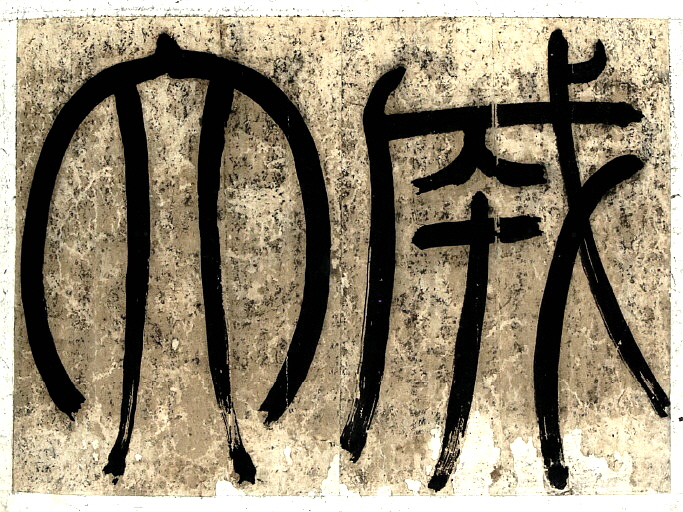

(제42면) 鶴種

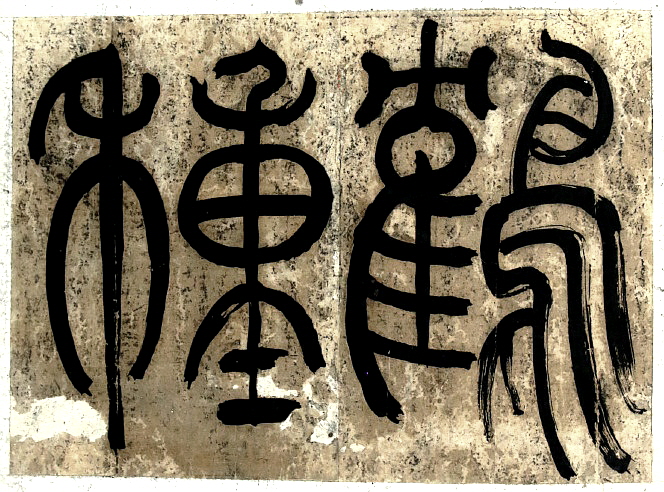

(제43면) 子作

(제44면) 高松

[글씨의 원문과 내용]

養雛成大鶴(양추성대학) 병아리를 길러 큰 학이 되고

種子作高松(종자작고송) 씨앗이 키 큰 소나무로 자라네.

[출전] : 당(唐) 가도(賈島)의 오언율시(五言律詩)

[출전의 원문과 내용]

頭髮梳千下(두발소천하) 머리카락을 천 번을 빗어 내려도

休糧帶廋容(휴량대수용) 양식을 끊으니 얼굴이 수척한데,

養雛成大鶴(양추성대학) 병아리를 길러 큰 학이 되고

種子作高松(종자작고송) 씨앗이 키 큰 소나무로 자라네.

白石通宵煮(백석통소자) 흰 돌을 밤새도록 삶고

寒泉盡日舂(한천진일용) 차가운 샘에 온종일 해가 내리 쬐도

不曾離隱處(불증리은처) 일찍이 은신처를 떠난 적이 없으니

那得世人逢(나득세인봉) 어찌 세상 사람을 만날 일이 있으리.

* 通宵(통소) : 온밤. 밤새도록. 밤새껏. 철야. 비슷한말:通宿(tōngxiǔ)

* 盡日(진일) : 종일. 진종일

* 不曾(부증) : (일찍이) …한 적이 없다. 반대말:曾经(céngjīng)

* 那得(나득) : 어찌 ~할 수 있으리오.

가도(賈島, 779년 ~ 843년)

당나라 때 활동한 시인.

가도는 자가 낭선(浪仙)이고 지금의 호북성인 범양(范陽)에서 태어났다.

여러 차례 과거 시험에 응시하였으나 모두 낙방했다. 이에 낙담하여 무본(無本)이란 이름의

중으로 행세하기도 하였으며, 스스로 ‘갈석산인’이라 부르기도 하였다.

그러다 811년 낙양에서 당대의 명사 한유(韓愈)와 교유하면서 환속(還俗)하였다.

다시 관계 진출을 지망하여 진사(進士) 시험에 응시하였으나 역시 급제하지 못했다.

837년 사천(四川)성 장강현(長江縣)의 주부(主簿)가 되어 간신히 관직을 얻었고, 이어

안악현(安岳縣) 보주(普州)의 사창참군(司倉參軍)으로 전직되었다가 병으로 세상을 떠났다.

시 읊기를 좋아하며 항상 시구(詩句)를 찾아 명상했으며, 비록 귀인(貴人)들을 만나도

깨닫지 못할 정도였다.

하루는 서울에서 말을 타고 가면서 「조숙지변수, 승고월하문(鳥宿池邊樹, 僧敲月下門)」

이라는 시구(詩句)를 지었는데, 퇴(推) 자와 고(敲) 자 중에서 어느 자가 좋은지

고심(苦心)하다가 경조윤(京兆尹) 한유(韓愈)와 충돌(衝突)하는 것도 알지 못했다.

충돌(衝突)한 사연을 들은 한유(韓愈)가 고(敲) 자가 좋다고 했다.

이후 한유(韓愈)와 포의교(布衣交)를 맺고 환속하여 장강(長江)의 주부(主簿)를 지냈다.

대표작으로 『장강집(長江集)』외 작은 시집 3권이 있고, 그밖에 『시격(詩格)』,

『병선(病蟬)』,『당시기사(唐詩記事』 등이 있다.

[느낀점]

능호관이 전서로 적은 이 글씨를 읽어보면 처음엔 뛰어난 인재를 얻어 후학을 가르치겠다는

마음을 드러낸 게 아닐까 하는 생각이 들었는데, 능호관이 살던 시대의 여러 그림에 중국

당대의 유명한 시인의 시중 일부를 제화시로 적은 사의도(寫意圖)가 많이 등장하고 또

유행하였으며, 능호관 또한 그의 작품 중에서 이런 사의화적인 그림이 많이 남아 있습니다.

사의도(寫意圖)에서 작가의 진정한 제작 의도나 글을 쓴 뜻을 알려면 그림에 적혀 있는

피상적인 제화 글 그 문구만 보는 것보다 원작자의 전체 원문을 살핌으로써 작가가 원래

말하고자 하는 의도를 간파할 수 있는데, 이 글씨도 원작자인 중국 당대 가도(賈島)의 시를

보면 시의 핵심적인 내용은 둘째 시 마지막 구절인「那得世人逢 ; 어찌 세상 사람을 만날

일이 있으리」에 있다고 보여 집니다.

그러므로 능호관은 종강모루에 은거하면서 가도(賈島)의 마음처럼 세상과의 인연을

단절하고자 하는 자신의 심정을 이 글씨에 담지 않았을까 하는 생각이 듭니다.

또 하나 느껴지는 생각은 첫째 시의 마지막 구절에 있는「種子作高松 ; 씨앗이 오랜 소나무로

자라네」라는 부분에서 능호관이 자신의 생애 이후를 내다보면서, 후세에 나올 새로운 세상과

인물을 위해 한알의 밀알이 되고자 하는 마음을 남기는 자신의 유언처럼 표현한 게 아닐까

하는 생각이 느껴집니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 몽유도원도 (0) | 2018.05.01 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)30 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)28 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)27 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)26 (0) | 2018.04.30 |