2018. 5. 1. 11:01ㆍ工夫

[ 작품 설명 ]

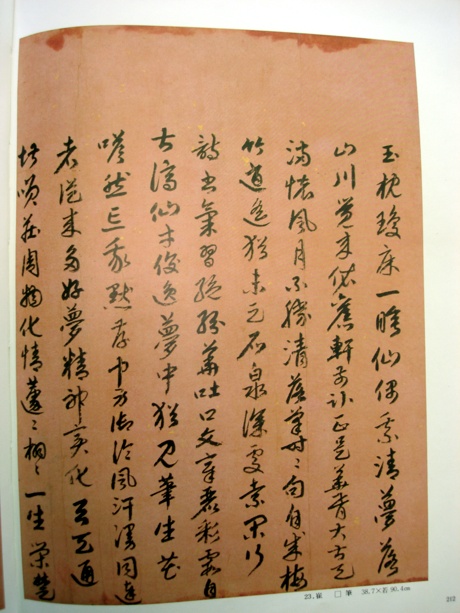

옥 베개로 구슬 침상에 잠든 신선 한 분,

우연히 맑은 꿈결 속에 산 좋고 물 맑은 곳에 떨어졌었네.

깨어나니 여전히 옛집 그 자리에 엎드려 있으니,

그야말로 화서(華胥)의 태고적 시절이로다.

품에 가득한 풍월은 못내 맑기만 한데,

붓 들어 시 지으니 때로 멋진 귀절 이루어지네.

매화나무 대나무 있는 곳 소요하는데 하늘 아직 밝지 않았고,

돌 위로 흐르는 물 고인 깊은 곳 한가로운 마음으로 거닐어도 보네.

시 짓고 글 읽는 기습(氣習)은 화사한 분칠 꾸밈 끊었으나,

입에서 토해내는 문장은 아롱진 안개처럼 아름답기만 하여라.

옛부터 많은 신선들 본시 뛰어난 재주 지녔는지라,

꿈속에서도 붓 끝에 꽃 피어나는 것 보신다네.

허탈한 마음으로 나를 잊고 묵묵히 중심에 정기 보존하고,

몸은 찬 바람 제어하니 땀이 솟아나네.

이름 알려지고 영달 누리는 자 늘상 좋은 꿈 많이 꾸지만,

사실인즉 저 검푸른 하늘과 통하는 것은 정신이라네.

장주가 나비되고 나비가 장주 되었다는 이야기 우수꽝스러운 일이거니와

일생동안의 영화도 따지고 보면 하염없고 부질없는 것.

초왕은 어쩌자고 황당한 꿈꾸고서,

운우양대(雲雨陽臺) 찾았다는 부질없는 이름 얻었는가.

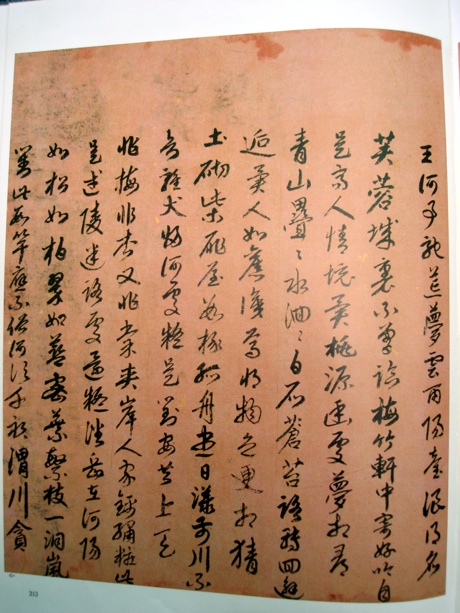

부용성(芙蓉城)에는 나가지도 않고서,

매죽헌에서 좋은 노래 ?읒떳?네.

지체 높은 분 본시부터 마음에 품은 뜻 달랐는지라,

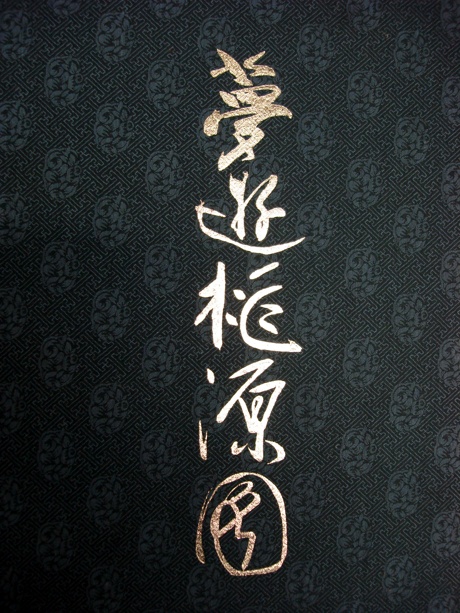

도화원(桃花源) 그윽한 곳을 꿈속에서 찾을 수 있었다네.

푸른 산 겹겹으로 깊은 곳에 맑은 물 흐르고,

흰 바위에 파란 이끼 덮인 곳 굽어 도는 길목.

낯선 사람 만나도 반가움으로 대하는 터에,

물색 다르다 하여 어찌 이상히 여길 것이랴.

흙섬돌 사립문에 듬성한 서까래,

외로운 배는 종일토록 앞 내에 떠 있네.

사람 사는 마을에 닭이나 개는 어디로 갔음일까?

아마도 유안(劉安)을 따라 함께 하늘 위로 올라 간게지.

매화도 아니고 살구꽃도 아니며 아가위꽃도 아닌 것이,

시내 언덕을 끼고 인가를 비단에 수놓은 것처럼 장식하였네.

이 곳이 어부가 무릉에서 길을 잃었던 곳인가,

아니면 반악(潘岳)이 살았다는 하영(河陽)이런가?

소나무일까 잣나무일까 숲이 짙푸르게 우거진 곳,

빽빽한 잎에 가지가 번성하여 온 골에 서늘한 바람이네.

낚싯대 몇 개 드리우고 앉았으니 속되지는 않은 터에,

천년을 두고 위천(渭川) 살림 가난타 할 것이랴?

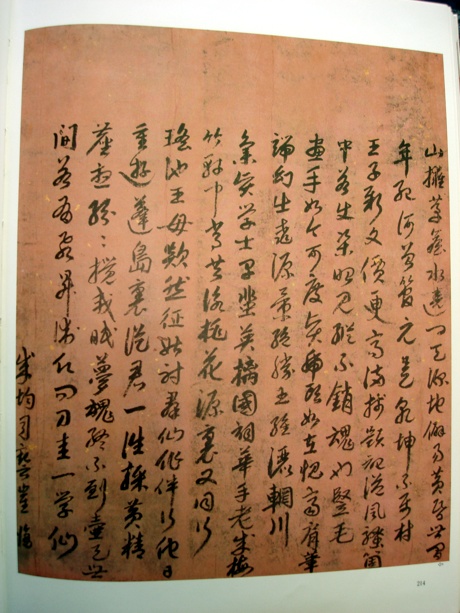

산이 초가를 품에 안았고 시냇물이 문 앞을 구비도는 곳,

하늘 가 아득한 곳 궁벽진 땅인지라 해도 쉬이 저무네.

세속 따라 흘러가는 세월이사 아랑곳이나 하랴,

애당초 하늘과 땅 사이에 시간이 멎은 곳이거늘.

왕자가 새로 엮은 글값은 더욱 비싸게 매길지니,

다락에 온통 쓰인 제기(題記)는 자못 풍소( 風騷)의 정취 담겼네.

시소(柴昭)를 시켜서 이것들을 보게 한다면,

넋을 잃거나 아니면 머릿발이 쫑긋 일어서려니.

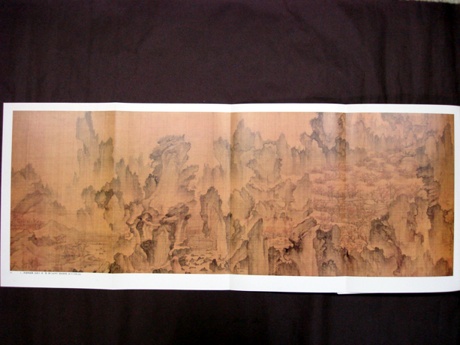

가도(可度)의 그림 솜씨가 정녕 이처럼도 핍진탄 말인가,

호두(虎頭)가 살아 있다면 어깨 나란히 하기를 부끄러이 여길 것일세.

붓 끝에 아롱져 펼쳐진 도화원의 풍경,

왕유(王維)가 묘사한 망천(輞川)의 아름다움을 월등 뛰어 넘었네.

집현전의 학사님 과연 영특도 하셔라,

나라에서 으뜸가는 솜씨로 시문을 엮었네.

매죽헌에서는 담론을 함께 하고,

다시 함께 어울려 도화원을 찾아갔네.

요지(瑤池)의 서왕모(西王母)가 기꺼이 함께 하고,

막고야(邈姑射)의 뭇 신선들이 어울려 갔으리라.

언제 다시 봉래섬에 가게 된다면,

님 따라 함께 가서 황정(黃精)을 채취하여 오려니.

속된 생각 하염없이 일어 잠을 설치지만,

꿈길에도 영영 호천(壺天)에는 이르지 못하였네.

이 세상에 만일 하늘을 날아 오르는 법술이 있다면,

도규(刀圭) 있는 곳을 물어 신선 되는 길 배워도 보련만.

성균사예 최 ?

< 참조 >

초왕운우양대(楚王雲雨陽臺) : 무산(巫山)의 신녀(神女)가 아침에는

구름이 되고, 저녁에는 비가 되어 떠도는데 초왕이 꿈에

고당(高唐)의 양대(陽臺)에서 그녀를 만나 정을 나누었다는 전설.

부용성(芙蓉城) : 신선이 산다는 곳.

위천(渭川) : 주나라 때 태공망(太公望)이 文王을 만나 벼슬을 하기 전에

낚싯대 하나 드리우고 고기 잡으며 가난하게 살았다는 위수 강가.

가도(可度) : 안평대군의 꿈 이야기를 듣고 몽유도원도를 그린

지곡가도(池谷可度), 곧 안견을 말함.

호두(虎頭) : 동진(東晋)시대의 화가 고개지(顧愷之)의 소명(小名)임.

왕유(王維) : 성당(盛唐)때의 시인 왕유(701 ~ 761)가 만년(晩年)에

망천(輞川)에 별장을 짓고 은거했었음.

요지(瑤地) : 곤륜산에 있는 신선이 산다는 곳, 옛날 목천자(穆天子)가

이 곳에서 서왕모를 만났다는 전설이 전하여짐.

고야(姑射) : 신선들이 산다는 산 이름. 막고야(邈姑射)라고도 함.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 몽유도원도 5-"도화원기"와 "몽유도원도"비교 (0) | 2018.05.01 |

|---|---|

| [스크랩] 몽유도원도 3-안견의 그림과 안평대군의 발문(拔文) (0) | 2018.05.01 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)30 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)29 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)28 (0) | 2018.04.30 |