2018. 4. 30. 15:29ㆍ工夫

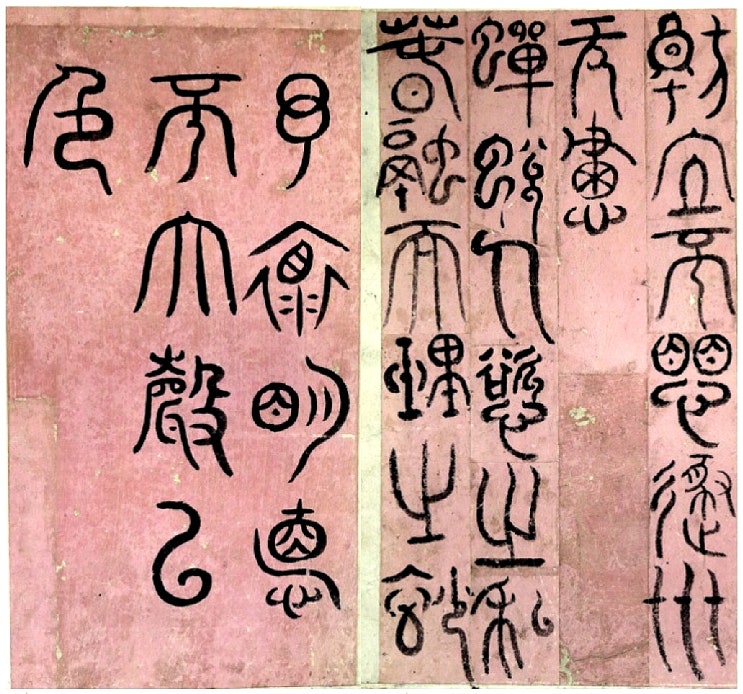

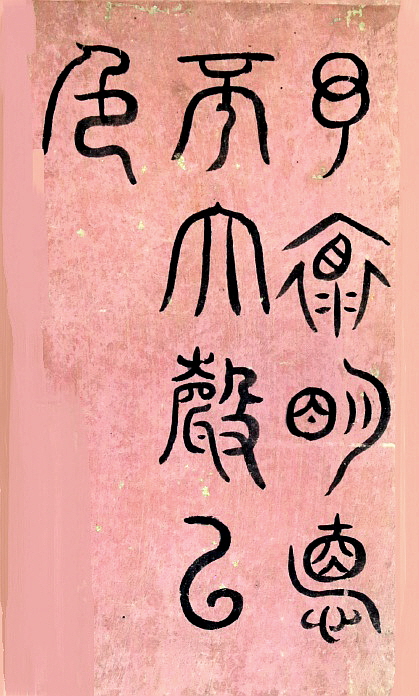

[글자의 모습]

(제26면) 予懷明德 不大聲以色

[글자의 원문과 내용]

予懷明德 나는 밝은 덕을 품으며

不大聲以色 소리와 낯빛은 크게 여기지 않는다.

* 明德(명덕) : ①공명정대(公明正大)한 덕행(德行) ②더럽히지 아니한 천부의 본성(本性)

* 不大(불대) : 1.그다지 …않다. 2.많지 않다. 3.크지 않다. 넓지 않다.

[출전] : 『중용(中庸)』 제33장

[출전의 원문과 내용]

詩云予懷明德不大聲以色

시경에서 말하기를 “나는 밝은 덕을 품으며, 소리와 낯빛은 크게 여기지 않는다.”라고 하였다.

子曰聲色之於以化民末也

공자께서 말하기를 “소리와 낯빛은 백성들을 교화시킴에 있어서는 마지막이다.”라고 하였다.

詩云德輶如毛毛猶有倫

시경에서 말하기를 “덕은 가볍기가 털과 같은데, 터럭은 마땅히 무리를 이루고 있지만

上天之載無聲無臭至矣

하늘이 행하는 것은 소리도 없고 냄새도 없이 미친다.

[느낀점]

이 문장은 『시경(詩經)』에 소개되어 있는 주(周)나라 문왕(文王)의 말인데, 그 후미에는

공자가 보충한 말이 원문에는 함께 붙어 있는 명문입니다.

‘명덕(明德)’은 공명정대(公明正大)한 덕행(德行) 또는 더럽히지 아니한 천부의 본성(本性)을

말하는 것으로써 행하면서 소리와 색을 드러내지 않고 백성을 교화시키는 하늘의 일이라고

『중용(中庸)』에서 말하고 있습니다.

능호관은 혼자 조용히 앉아 『중용(中庸)』제33장의 이 구절을 되새기며, 자신을 수양하는

방법의 가르침으로 삼으며 이 글을 적었을 것입니다.

『원령첩』의 두 면에 세 개의 문장으로 나뉘어 쓰여 있는 이 부분은 당초 한 장의 붉은색

바탕의 종이에 쓴 것을 나중에 책자로 성첩되면서 두 개로 분리된 것으로 보여지고,

이 세 개의 문장은 모두 유학자로써 자신을 수양하기 위해 갖추어야 할 가장 고귀한 문장이

선택되어 적혀 있는 것으로 지금 읽어도 변함없는 금과옥조(金科玉條)와 같은 글입니다.

이 부분에 있는 세 개의 문장을 다시 정리해 보면 다음과 같습니다.

獨立不懼(독립불구) 홀로 서 있어도 두렵지 않고

遯世無愚(둔세무우) 세상과 멀리 있어도 어리석지 않다.

蝉蜕人慾之私(선태인욕지사) 사람의 욕심인 사삿일에 벗어나

春融天理之妙(춘융천리지묘) 천리(天理)의 오묘함을 녹여라.

予懷明德 나는 밝은 덕을 품으며,

不大聲以色 소리와 낯빛은 크게 여기지 않는다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)28 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)27 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)25 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)24 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)23 (0) | 2018.04.30 |