2018. 4. 30. 15:42ㆍ工夫

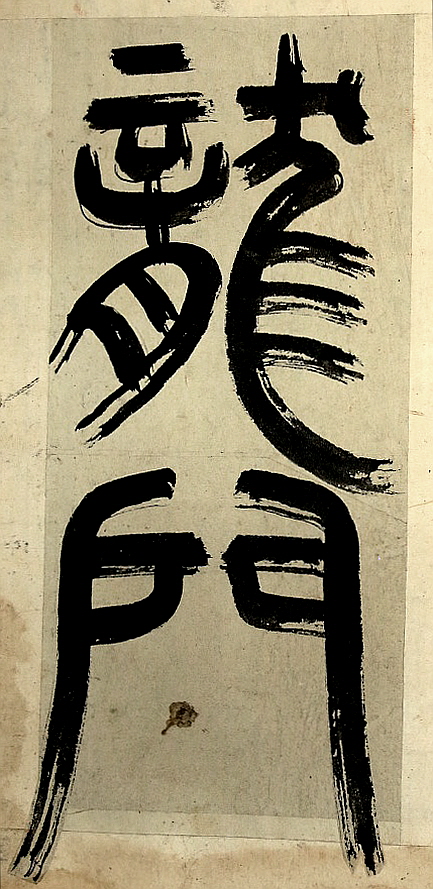

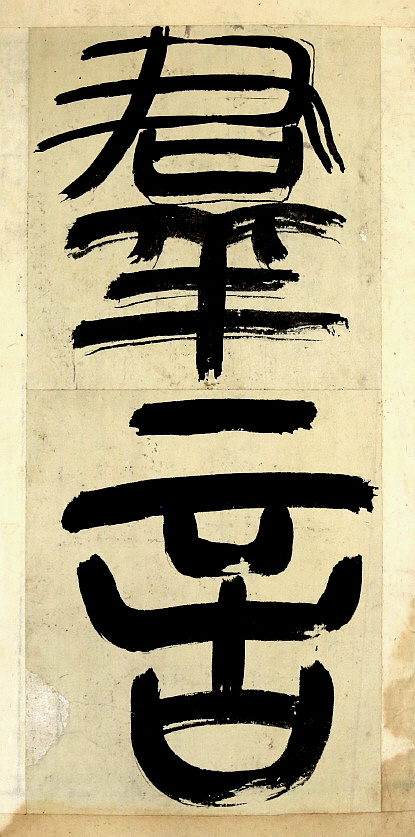

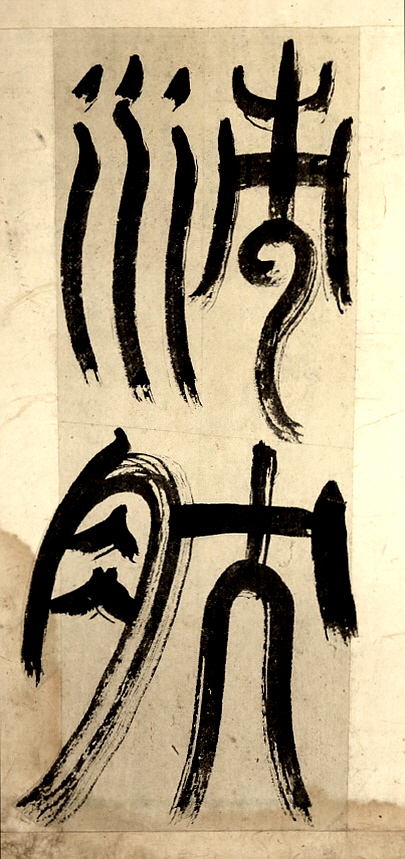

(제45면) 龍門 (제46면) 餘韻

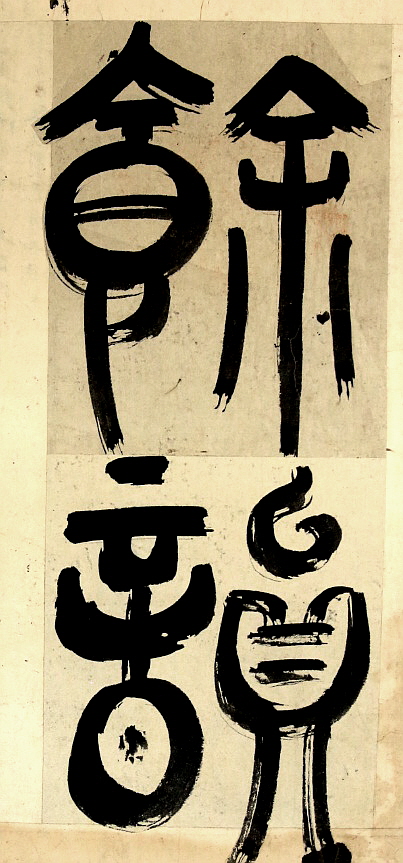

(제47면) 氷壺 (제48면) 的源

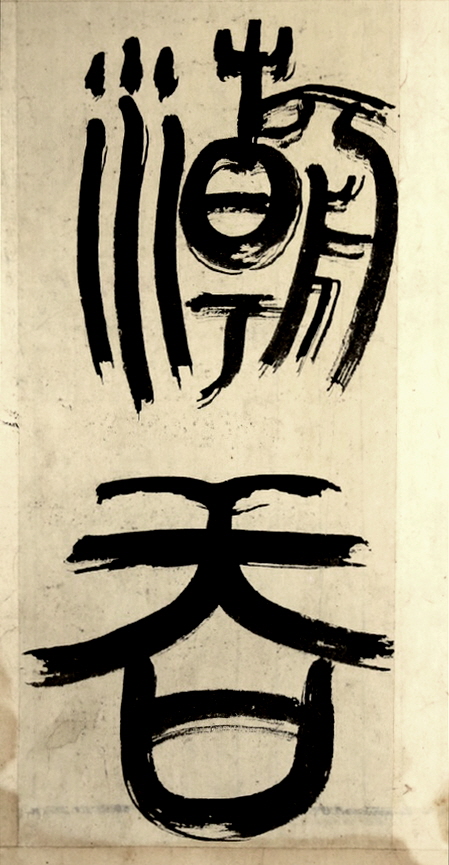

(제49면) 理壺 (제50면) 分殊

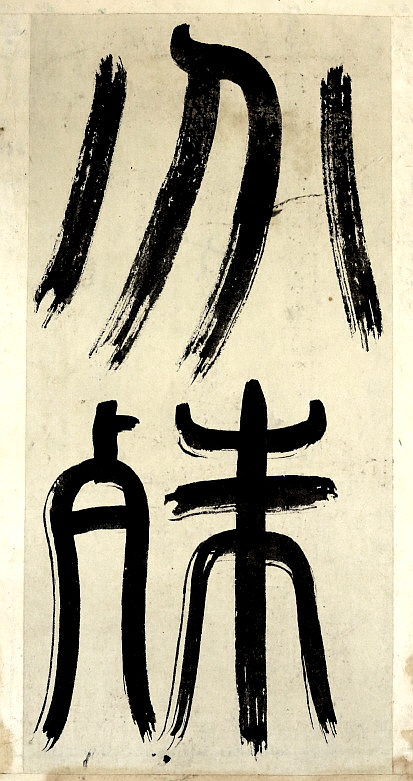

(제51면) 折衷 (제52면) 群言

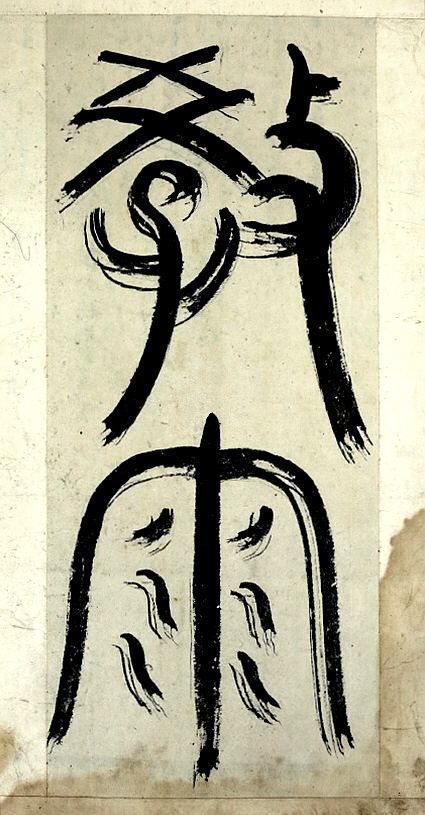

(제53면) 潮香 (제54면) 百川

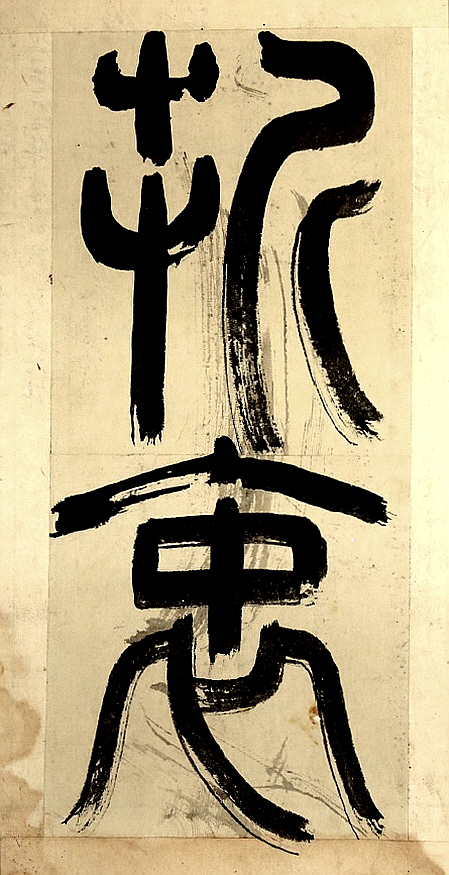

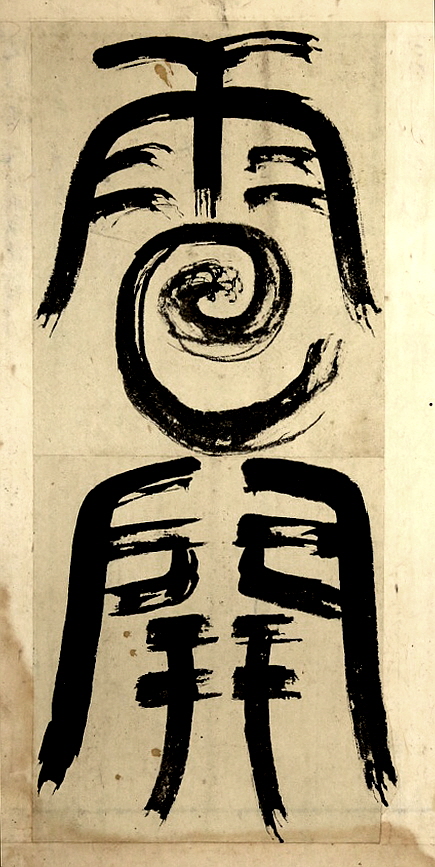

(제55면) 雷開 (제56면) 萬戶

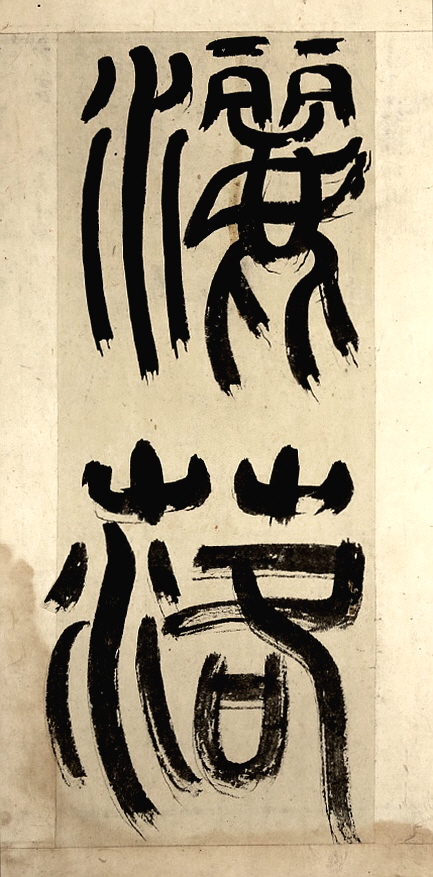

(제57면) 灑落 (제58면) 荷珠

(제59면) 沛然 (제60면) 敎友

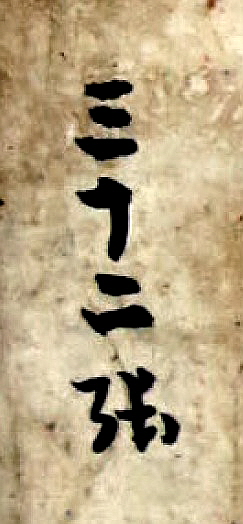

(제61면) 晦翁像贊

(제62면) 麟祥 三十二張

[글자의 원문과 내용]

龍門餘韻(용문여운) 성현의 운치가 남아있으니

氷壺的源(빙호적원) 맑고 깨끗한 마음의 원천인데,

理壹分殊(이일분수) 이치는 하나이나 나뉘어 다르니

折衷群言(절충군언) 뭇 사람들의 말이 절충되네.

潮香百川(조향백천) 조수가 백 개의 하천을 삼키고

雷開萬戶(운개만호) 천둥이 치니 수많은 집을 깨우는데,

灑落荷珠(쇄락하주) 상쾌하고 시원한 연잎의 구슬과

沛然敎友(패연교우) 세차게 내리는 비는 같이 믿는 벗이네.

晦翁像贊(회옹상찬) 주자의 화상을 찬양 함.

麟祥(인상)

* 龍門(용문) : 중국 황허 중류의 급한 여울목 ①과거 시험장의 문 ②성망이 높은 인물

③(축구의) 골(goal) ④등용문

* 氷壺(빙호) : 빙심옥호(氷心玉壺)의 준말. 얼음같이 맑은 마음이 옥항아리에 있다는 뜻으로, 마음이 맑고

티없이 깨끗함을 이르는 말.

* 理一分殊(이일분수) : 우주의 근원은 하나이지만, 이것이 나뉘어지면 각각 다른 형태와 성질을 갖게 된다는

것이다

* 折衷(절충) : 1.절충하다. 2.공평의. 절충의. 형평의.

* 群言(군언) : 뭇 사람들의 말

* 灑落(쇄락) : 기분이 상쾌하고 시원함.

* 沛然(패연) : 비가 세차게 내리는 모양.

* 敎友(교우) : 같은 종교를 믿는 벗.

* 晦翁(회옹) : 주희(朱熹)의 자(字)

오징(吳澄, 1249~1333)

원나라 무주(撫州) 숭인(崇仁) 사람. 자는 유청(幼淸) 또는 백청(伯淸)이고, 학자들은

초려선생(草廬先生)이라 부르며, 시호는 문정(文正)이다.

어릴 때부터 영리했고, 성장해서는 경전(經傳)에 정통했다. 송나라 함순(咸淳) 연간에 진사

시험을 봤지만 떨어지고 돌아와 초옥(草屋)에서 살았다.

원세조가 정거부(程鉅夫)를 보내 강남(江南)에서 인재를 구할 때 불려 경사(京師)에 갔지만

얼마 뒤 노모(老母)를 이유로 돌아왔다. 성종(成宗) 대덕(大德) 말에 강서유학부제거

(江西儒學副提擧)에 임명되었지만 병으로 사직했다.

무종(武宗)이 즉위하자 불려가 국자감승(國子監丞)이 되고, 사업(司業)으로 승진한 뒤

한림학사(翰林學士)로 옮겼다.

태정제(泰定帝) 때 경연강관(經筵講官)이 되고, 『영종실록(英宗實錄)』을 편찬할 때 총책임을

맡았다.

실록이 완성되자 사직하고 귀향했다. 사방에서 학자들이 찾아와 배웠는데, 항상 천 수백 명에

이르렀다.

어려서 요로(饒魯)의 제자인 정약용(程若庸)에게 배웠고, 그 후 정소개(程紹開)를 사사했다.

주희의 사전제자(四傳弟子)로, 이학(理學)을 위주로 하면서 심학(心學)도 아울러 취하여

주륙이가(朱陸二家)의 사상을 조화시켰다.

『도통도(道統圖)』를 지어 주자 이후의 도통을 계승한 사람이 자신이라 했다.

허형(許衡), 유인(劉因)과 더불어 원나라의 저명한 학자다. 저서에 『오경찬언(五經纂言)』이

있는데, 그 중 『서찬언(書纂言)』에서 오역(吳棫)과 주희(朱熹)의 설을 따라 『고문상서

(古文尙書)』와 『공전(孔傳)』의 의심스러운 부분은 모두 위서(僞書)라고 했다.

그 밖의 저서에『의례일경전(儀禮逸經傳)』과 『역찬언(易纂言)』, 『예기찬언(禮記纂言)』,

『오문정집(吳文正集)』 등이 있다.

북의 허형(許衡)과 함께 남의 오징은 유림들의 영수로, 문학적인 업적에서 보면 허형보다

앞섰다. 문장이 우아하고 아름다우며, 사실 산문에 있어 정통파로서 손색이 없었다.

「원학사문집서(元學士文集序)」에서 그는 산문 창작의 관점에 대하여 학(學), 성(誠), 재(才),

기(氣)가 있어야 된다고 하였다.

이 네 가지를 갖추어야 근본이 두터워지고, 이용에 부족하지 않다고 하였다.

이 말은 곧 좋은 문장을 창작한다는 것은 쉬운 일이 아니며, 반드시 학식이 기초가 되어야

하고, 제기가 있어서 그 쓰임이 이로워야 하며, 그래야만 문장이 순수하고 어느 한쪽에

치우치지 않는다고 하는 것이다.

"或失則易 或失則艱 或失則淺 或失則晦 惑失則狂 惑失則萎 惑失則俚 惑失則靡 故曰不易能也

혹 잃은 즉 평이하고, 혹 잃은 즉 어렵고, 혹 잃은 즉 천박하고, 혹 잃은 즉 분명하지 않고,

혹 잃은 즉 미친 듯하고, 혹 잃은 즉 위축되고, 혹 잃은 즉 속되고, 혹 잃은 즉 부미하고,

그러므로 쉬이 할 수 있는 것이 아니다."

[느낀점]

능호관이 남긴 최대 분량의 서첩 『원령첩(元靈帖)』의 마지막을 장식하는 글은 오초려가

지은 ‘회옹상찬(晦翁像贊)’으로써 곧, 주자를 찬양하는 글로 마무리를 하고 있습니다.

이와 유사한 서첩으로 미국 버클리대학교 동아시아도서관에 소장되어 있는 능호관(凌壺觀)의

『보산첩(寶山帖)』에서도 역시 이 문장으로써 마지막 마무리를 하고 있는 공통점이 있습니다.

여러 자료에서 오초려(吳草廬)는 국가가 시행하는 진사 시험에 낙방하자 벼슬길을 포기하고

학문에 전념하였고, 황제가 주는 벼슬도 오래 하지 않고 낙향하여 당대에 주자의 도통을

계승한 유림의 영수로 추앙받았는데, 능호관은 이런 오초려(吳草廬)의 생애가 자신과 많은

부분에서 닮았고 또한 이런 분의 삶을 존경하고 따르고 싶은 마음이 있었을 것입니다.

또한 『원령첩(元靈帖)』에서는 주자의 여러 말씀을 많이 적고 있어 능호관은 곧 주자의

말씀대로 실천하며 자신을 수양해 나가겠다는 스스로의 각오도 함께 들어가 있는 문장이라고

생각합니다.

이상으로 능호관이 남긴 이『원령첩(元靈帖)』상·중·하 세 권의 해석을 모두 마칩니다.

이 서첩을 해석하며 느낀 생각은 당시 사대부를 지배하는 사회철학이 주자학으로써 능호관이

살았던 조선 후기는 이민족에 의해 침탈된 중국의 현실과 철학적 이념과의 괴리로 인해

사상적으로 깊은 고민 속에 있었음을 알 수 있으며, 특히 능호관은 관직의 마지막 시기

자신에게 얽힌 일련의 사건으로 은퇴 후에도 오래도록 매우 심적인 고통을 받는 생활이

지속되었다는 느낌이 지배적입니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 몽유도원도 3-안견의 그림과 안평대군의 발문(拔文) (0) | 2018.05.01 |

|---|---|

| [스크랩] 몽유도원도 (0) | 2018.05.01 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)29 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)28 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)27 (0) | 2018.04.30 |