2018. 4. 30. 15:37ㆍ工夫

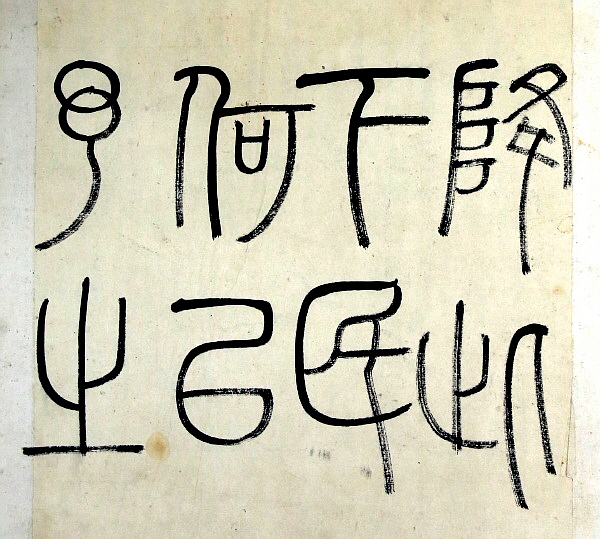

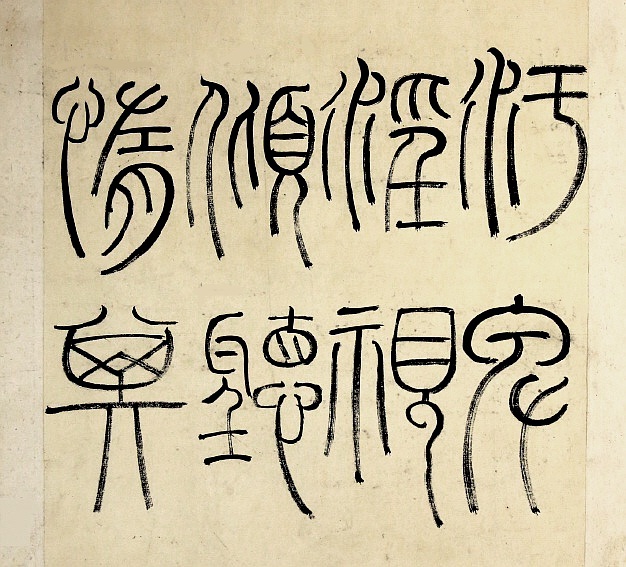

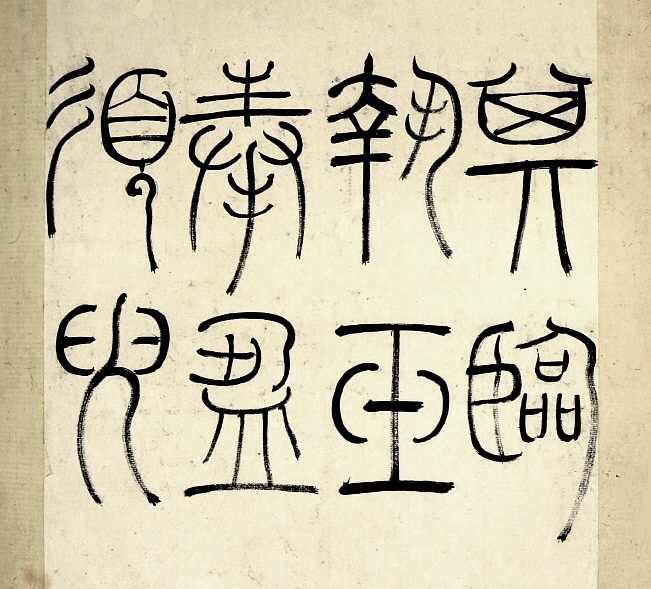

(제28면) 維皇上帝

(제29면) 降此下民何以予之

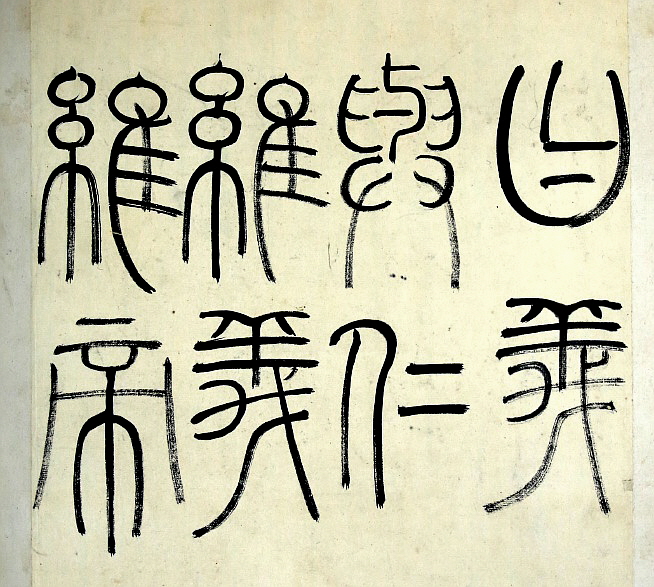

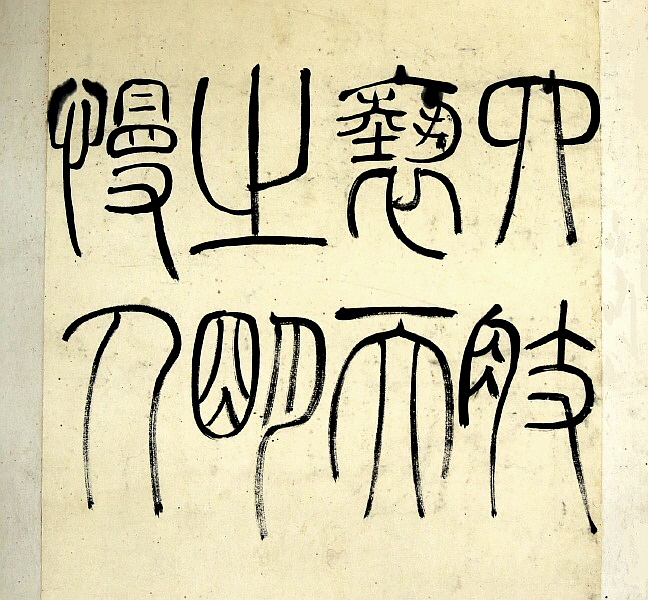

(제30면) 曰義與仁維義維帝

(제31면) 之則欽斯承斯猶懼

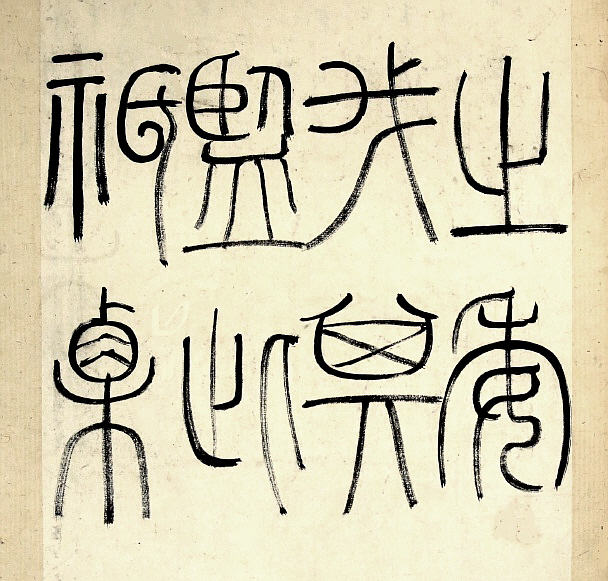

(제32면) 弗克孰昏且狂苟賤

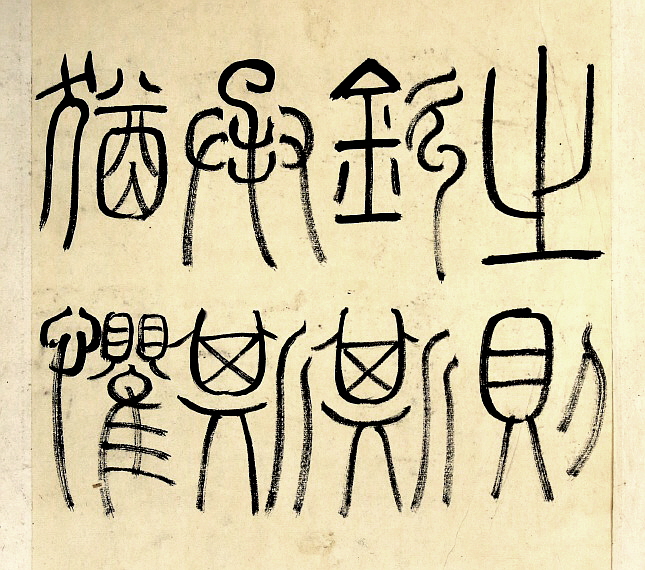

(제33면) 汙卑淫視傾聽惰其

(제34면) 四支褻天之明慢人

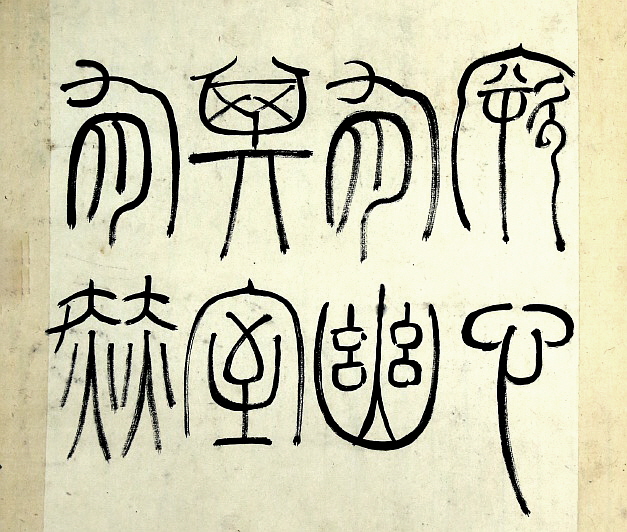

(제35면) 之委我其鑒此祗栗

(제36면) 厥心有幽其室有赫

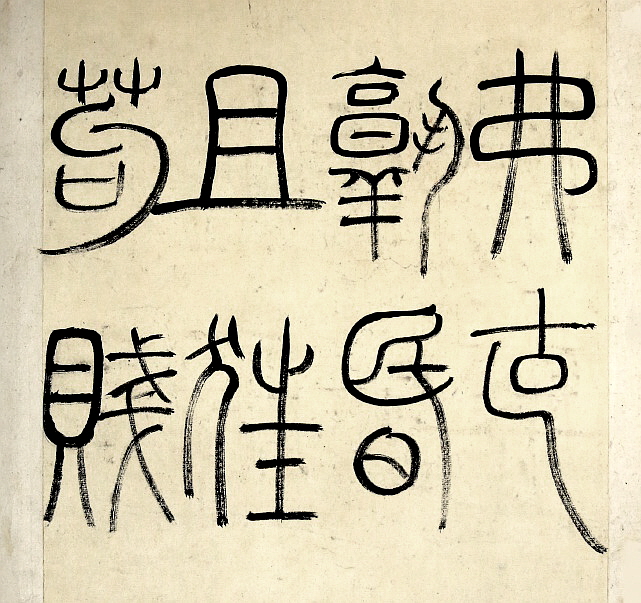

(제37면) 其臨執玉奉盈須臾

(제38면) 顚沛任重道悠其敢

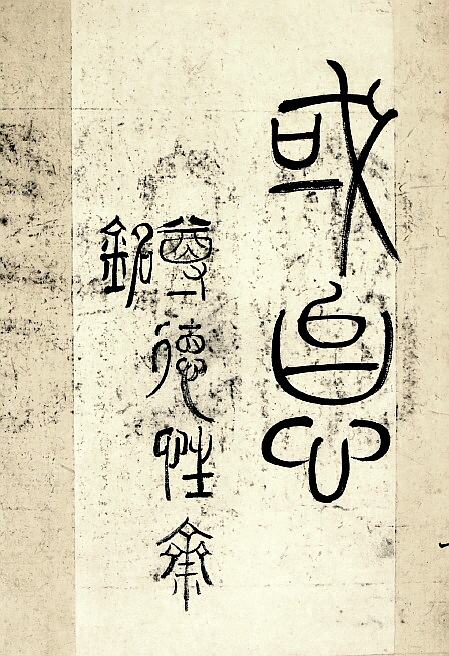

(제39면) 或怠 尊德性齋銘

[글자의 원문과 내용]

維皇上帝 降此下民 오로지 위대한 상제께서 이 백성을 내리시며

何以予之 曰義與仁 무엇을 주었겠는가? 말하노니 의(義)와 인(仁)이다.

維義 維帝之則 오직 의(義)는 오로지 상제의 법칙인데

欽斯承斯 猶懼弗克 이를 공경하고 받드는 것을 오히려 제대로 하지 못할까 두렵다.

孰昏且狂 苟賤汙卑 어찌나 어둡고 경솔하며, 참으로 천하고 추한가.

淫視傾聽 惰其四支 곁눈으로 귀 기울여 들으니 그 사지가 게으르고

褻天之明 慢人之委 하늘의 밝음을 더럽히는 오만한 사람이 쌓이네.

我其鑒此 祗栗厥心 나는 이를 거울삼아 그 마음을 공경하고 두려워하며

有幽其室 有赫其臨 조용한 방에서 그렇게 대하니 밝음이 있으니

執玉奉盈 須臾顚沛 옥을 잡고 가득 채워 받들다가 발이 걸려 잠시 넘어져도

任重道悠 其敢或怠 책임이 무겁고 길이 먼데, 어찌 감히 유혹되거나 게으르겠는가?

尊德性齋銘 덕성을 우러러보며 재계하고 새긴다.

* 上帝(상제) : 1.하느님. 상제. 상천(上天). 2.(기독교의) 하나님.

* 下民(하민) : 벼슬하지 않는 일반 평민

* 何以(하이) : 1.왜. 어찌하여. 2.무엇으로써. 무슨 일로써. 어떻게.

* 弗克(불극) : 잘하지 못함. 능하지 못함.

* 淫視(음시) : 곁눈질 함.

* 傾聽(경청) : 귀를 기울여 들음.

* 祗栗(지율) : 공경하고 두려워하다.

* 須臾(수유) : 잠시(暫時)

* 顚沛(전폐) : 발이 걸려 넘어짐

* 德性(덕성) : ①덕의(德義)를 갖춘 본성(本性) ②도덕적(道德的) 의식(意識)

[출전] : 『심경부주(心經附註)』제37장 「존덕성재명(尊德性齋銘)」

[출전의 원문과 내용]

尊德性齋銘曰

주자가 「존덕성재명(尊德性齋銘)」에서 말씀하였다.

惟皇上帝 降此下民 何以予之 曰義與仁

오로지 위대한 상제께서 이 백성을 내리시며 무엇을 주었겠는가? 말하노니 의(義)와

인(仁)이다.

維義與仁 維帝之則 欽斯承斯 猶懼弗克

오로지 의(義)와 인(人)은 오직 상제의 법칙인데, 이를 공경하고 받드는 것을 오히려 제대로

하지 못할까 두렵다.

孰昏且狂 苟賤汙卑 淫視傾聽 惰其四支

어찌나 어둡고 경솔하며 참으로 천하고 추하여, 곁눈으로 귀 기울여 들으니 그 사지가

게을러서

褻天之明 嫚人之紀 甘此下流 衆惡之委

하늘의 밝음을 더럽히며, 사람의 기강을 깔보아 이렇게 도가 아래로 흐르는 것을 달게 여기니

모든 추악함이 쌓이네.

我其鑒此 祗栗厥心 有幽其室 有赫其臨

나는 이를 거울삼아 그 마음을 공경하고 두려워하며, 조용한 방에서 그렇게 대하니 밝음이

있으니,

執玉奉盈 須臾顚沛 任重道悠 其敢或怠

옥을 잡고 가득 채워 받들다가 발이 걸려 잠시 넘어져도, 책임이 무겁고 길이 먼데 어찌 감히

유혹되거나 게으르겠는가?

『심경부주(心經附註)』

『心經』은 ‘마음을 다스리는 글’이란 뜻으로 원래 남송시대(南宋時代) 주자학파(朱子學派)인

서산(西山) 진덕수(眞德秀)가 사서(四書)와 삼경(三經), 주염계(周濂溪), 정이천(程伊川),

범준(范浚), 주자(朱子)의 글을 간략히 뽑아 만든 책인데, 명나라 초기의 성리학자인 황돈(篁墩)

정민정(程敏政)이 이에 관계되는 해석과 송나라 유학자들의 학설을 발췌하고 보완하여

『심경부주(心經附註)』라 이름하였다.

본문의 구성은 ≪書經≫에서 1章, ≪詩經≫에서 2章, ≪易經≫에서 5章, ≪禮記≫ <樂記>에서

3章, ≪大學≫에서 2章, ≪中庸≫에서 2章, ≪論語≫에서 3章, ≪孟子≫에서 12章,

주염계(周濂溪)의 글에서 2章, 그리고 정이천(程伊川)의 사물잠(四勿箴), 범준(范浚)의

심잠(心箴), 주자(朱子)의 경재잠(敬齋箴)․구방심재명(求放心齋銘)․존덕성재명(尊德性齋銘) 등

총37章으로 구성되어 있다.

주석(註釋)은 본주(本註)와 부주(附註)로 나뉘는데, 본주(本註)는 ≪心經≫의 원저자(原著者)인

진덕수(眞德秀)와 그 문인들이 뽑은 것을 이르며, 부주(附註)는 정민정(程敏政)이 추가로

제유(諸儒)의 설(說)을 붙여 설명한 것을 이른다.

≪心經≫에는 ‘本註’라는 표현을 쓰지 않았으나, 정민정의 부주(附註)와 구별하기 위하여

이렇게 구분한 것이다.

『심경부주(心經附註)』를 유학의 기본경전으로 확고하게 위치시킨 분이 퇴계(退溪)였으며,

이에 관한 주석서도 퇴계문하(退溪門下)에서 강록(講錄)의 형태로 나오기 시작하였는데,

역주작업(譯註作業)에는 우암(尤菴) 송시열(宋時烈)의 『심경석의(心經釋疑)』가 대표적이다.

조선조는 정주(程朱)의 성리학이 풍미한 시기였다.

소위 퇴계의 이기이원론(理氣二元論)과 율곡의 이기일원론(理氣一元論)이 나온 뒤는 말할

나위도 없으며, 그 이전에도 정주학(程朱學)이 성행한 만큼 학자들의 심성이기(心性理氣)에

대한 연구는 대단하였다고 보여진다.

그러므로 이 『심경부주(心經附註)』가 조선조 성리학에 끼친 영향 역시 지대하다.

[느낀점]

이 글은 중국 남송시절 진덕수(眞德秀)가 편찬한 『심경(心經)』에 들어있는 글로써 당초

주희(朱熹)가 유학을 공부하며 마음을 다스리는 느낀 바를 적을 글을 능호관이 전서의

글씨로 옮겨 적었는데, 원문과 비교해 보면 일부 글자가 빠져 버렸거나 글자가 다른 글자로

바뀐 부분을 확인할 수 있습니다.

이는 과거 옛 사람들이 책을 암송하는 독서법으로 볼 때 이는 자신의 심정과 입장에서 약간의

변화를 의도적으로 시도한 부분으로 느껴집니다.

이 글에서도 능호관은 그의 마지막 관직 생활에서 다투었던 관찰사와의 일이나 또는 자신이

억울하게 휘말려 고초를 당한 역모사건에서 자신의 눈으로 바라본 관료 집단의 비굴함과

오만함을 실랄하게 비판하고 있다고 생각합니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)30 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)29 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)27 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)26 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)25 (0) | 2018.04.30 |