2018. 4. 30. 15:26ㆍ工夫

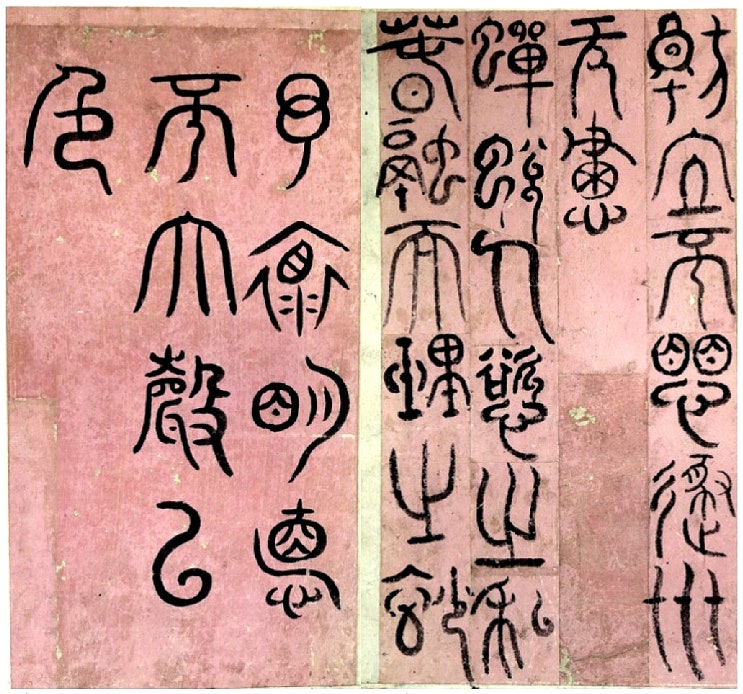

[글자의 모습]

(제25면) 蝉蜕人慾之私 春融天理之妙

[글자의 원문과 내용]

蝉蜕人慾之私(선태인욕지사) 사람의 욕심인 사삿일에 벗어나

春融天理之妙(춘융천리지묘) 천리(天理)의 오묘함을 녹여라.

* 蝉蜕(선탈) : 1.매미의 허물. 2.벗어나다. 빠져 나오다.

* 春融(춘융) : 봄이 화창한 모양

* 天理(천리) : 천지자연의 이치. 자연의 법칙. 하늘의 바른 도리. 하늘에서 부여된 선성

[중국의 문헌]

张栻居士悟道因缘

장식거사의 도를 깨우친 인연

张栻居士,东林道颜禅师之在家得法弟子,字敬夫,号南轩,丞相张浚之子。

장식거사는 동림 도안선사의 속세를 떠나지 않고 불법을 터득한 제자로써 자가 경부이고

호는 남헌으로 승상 장준의 아들이다.

张栻居士颖悟夙成,自幼就受到忠孝仁义等儒家思想的薰陶,曾作《希颜录》,以古圣贤自期。

장식거사는 영리하고 조숙하였으며, 어릴적부터 충효 인의 등 유가사상의 가르침을 잘

받아들여 일찍이 <희안록>을 지었고 옛 성현을 살피며 마음속으로 스스로 기약하였다.

成人后,张栻居士得其父张浚之荫蔽,官拜直密阁。

성인이 된 후에 장식거사는 부친 장준의 음덕으로 직밀각 벼슬을 받았다.

张浚既没,张栻因为上疏议论时事,主张修身务学、畏天恤民、抑侥幸、屏谗谀,而遭权臣忌恨,

一度退职隐居。

장준은 이미 사망하였고 장식은 시사를 논하는 상소를 올려 수신하며 학문에 힘쓰고, 하늘을

두려워하고 백성을 구휼하고, 요행을 물리치고 헐뜯거나 아첨을 물리치기를 주장하였기

때문에 권신의 미움을 받아 한동안 공직에서 물러나 은거하였다.

后蒙孝宗之悯念,任直宝文阁、秘阁修撰等职。

효종이 근심에 찬 생각을 꿈꾼 후에 보문각, 비각, 수찬 등의 직책을 맡았다.

张栻居士在任期间,曾经参访过东林道颜禅师(大慧宗杲禅师之法嗣)。

장식거사의 재임기간 중에 동림 도안선사를 일찍이 살펴서 찾았다.(대혜종고 선사의 법사)

张栻居士问道颜禅师:“见即便见,拟思即差,又作么生?”

장식거사가 도언선사에게 묻기를 “보면 치우쳐 보이는데, 헤아려 생각하면 다르니 또한 작은

생이 일어나는 것입니까?“

道颜禅师道:“还同不知有。”

도언선사가 말하기를 “한가지로 돌아감을 알지 못하는 데 있다.”

张栻居士又问:“正当知有时如何?”

장식거사가 또 묻기를 “알 수 있는 게 어떤 때 입니까?

[宗门中,常把已明心见性的人,称之为“知有的人”。知有的人同样闻声见色,

只是他不分别计度而已。]

종파 속에서 항상 자신을 잡아 밝은 마음으로 성을 보는 사람을 “지가 있는 사람”이라

말한다. 지가 있는 사람은 소리를 듣거나 빛을 보거나 같다. 다만 구분하지 않고 법도를

헤아릴 뿐이다.

道颜禅师道:“闻声见色只如常。”

도언선사가 말하기를 “소리를 듣고 색을 보는 것은 여느 때와 같다.”

张栻居士一听,豁然有省,遂作偈曰:“闻声见色只如常,熟察精粗理自障。脱似虚空藏碧落,

曾无少剩一毫芒。”

장식거사는 한번 웃으며 활짝 트이는 깨달음이 있어 마침내 게송을 지어며 말하기를

“소리를 듣고 빛을 보는 것은 단지 평소와 같은데, 자세히 살피니 미세하고 큰 이치가

스스로 가리네. 혹여 허공에 하늘을 감추는 듯하니, 일찍이 한 털의 까끄라기만큼 적게

남은 게 없네.“

道颜禅师于是点头印可。

도언선사가 이에 제자의 깨달음을 인정하였다.

张栻居士临终前,曾示疾,有人前来求教,张栻居士道:“蝉脱人欲之私,春融天理之妙。”

言讫而逝。

장식거사는 임종전에 이미 병이 났는데, 가르침을 구하러 다가오는 사람이 있어 장식거사가

인도하기를 “사람의 욕심인 사삿일에 벗어나서, 천리의 오묘함을 녹여라” 라 하였다.

* 悟道(오도) : 도를 깨치다. 오도(悟道)하다. 진리[철리(哲理)·도리]를 깨닫다.

* 在家(재가) : ①집에 있다 ②재가하다 ③속세를 떠나지 않다

* 得法(득법) : ①불법(佛法)의 진리(眞理)를 체득(體得)함. 대오(大悟)하는 일 ②전(傳)하여, 오의(奧義)를

터득(攄得)함.

* 张浚(장준) : 12세기 중기에서 후기의 중국 남송시기에 악비가 활약하던 때의 장수로써 금나라에 항전하여

중원을 수복할 것을 주장하였고, 재상을 역임함.

* 颖悟(영오) : 총명하고 이해력이 뛰어나다. 영리하다. (주로 소년에게 씀)

* 夙成(숙성) : 나이는 어리지만 정신적(精神的)ㆍ육체적(肉體的) 발육(發育)이 빨라 어른스러움

* 薰陶(훈도) : 흙을 다져 질그릇을 굽고 만든다는 뜻으로, 사람의 품성이나 도덕 따위를 잘 가르치고 길러서

좋은 쪽으로 나아가게 함을 이르는 말.

* 自期(자기) : 마음속으로 스스로 기약함.

* 荫蔽(음폐) : 1.(나뭇가지에) 가리다. 덮이다. 2.숨기다. 은폐하다.

* 忌恨(기한) : ① 미워하다 ② 증오하다 ③ 원망하다

* 一度(일도) : 1.한때. 한동안. 2.한 번. 한 차례. 일 회.

* 修撰(수찬) : 쓰다. 짓다. 저작(著作)하다. 편찬하다. 집필하다. 펴내다.

* 大慧宗杲(대혜종고) : 송나라 양기파(楊岐派)의 선승(禪僧). 성은 해(奚)씨고, 자는 대혜(大慧)며, 호는

묘희(妙喜)다. 12살에 출가해 혜제(慧齊)와 소정, 문준(文準) 등의 수하에서 참선(參禪)하여 수행하고,

원오극근(圓悟克勤)에게 인가를 받았다. 경산(徑山)과 아육왕산(阿育王山) 등 이름난 사찰을 두루

다니며 설법하여 제자 양성에 힘썼다. 제자가 2천명도 넘었다고 하며, 선풍(禪風)을 간화선(着話禪)

이라고 한다. 글씨는 웅혼한 기백이 넘쳐흘러 일찍이 이름이 높았다. 유품으로 「척독여무상거사

(尺牘與無相居士)」가 있고, 저서에 『대혜무고(大慧武庫)』와 『대혜어록(大慧語錄)』, 『정법안장

(正法眼藏)』 등이 있다. 시호는 보각선사(普覺禪師)다.

* 法嗣(법사) : 법맥(法脈)을 이어받은 사람. 곧 불법(佛法) 상(上)의 제자(弟子)

* 正当(정당) : 1.마침 …한 시기이다. 2.곧[막] …에 있다.

* 宗门(종문) : ① 일족(一族) ② 종문 ③ 종가(宗家)의 문중(門中) ④ 종파

* 只是(지시) : ① 다만 ② 그러나 ③ 오직 ④ 그런데 ⑤ 오로지

* 分别(분별) : 1.헤어지다. 이별하다. 2.구별하다. 분별하다. 식별하다. 3.각각. 따로따로.

* 而已(이이) : …뿐이다.

* 如常(여상) : ① 평소와 같다 ② 여전히 ③ 여느 때와 같다 ④ 종전대로 ⑤ 흔히 있다

* 豁然(활연) : (마음이) 활짝[탁] 트이는 모양. 시원하고 후련한 모양.

* 熟察(숙찰) : ①숙찰 ②깊이 생각하는 것 ③자세히 살펴보는 것

* 精粗(정조) : ①미세함과 큼 ②정밀함과 거침 ③정교함과 조잡함

* 碧落(벽락) : 하늘. 반대말:黄泉(huángquán)

* 点头(점두) : (허락·찬성·납득·인사의 표시로) 고개를 끄덕이다.

* 印可(인가) : 사승(師僧)이 제자에게 오도(悟道)했음을 인정하여 증명함

* 示疾(시질) : (보살이나 고승이) 병이 나다

* 前来(전래) : 이쪽으로 오다. 다가오다.

[느낀점]

이 문장은 중국 남송시기 장식거사(张栻居士)가 남긴 유명한 말로써 이학(理學)에 전념하여

천리(天理)를 터득하라는 가르침의 말씀입니다.

장식거사는 어린시절 호남(湖南)의 형산(衡山)에서 학문을 가르쳤던 학자 호굉(胡宏)을

스승으로 모셨고 나중에 오랜기간 악록서원에서 제자들에게 이학(理學)을 가르쳐 후세

학자들이 호상학파(湖湘學派)라 부르며, 호상학을 집대성한 사람입니다.

유교사상은 정심성의(正心誠意)와 수신제가치국평천하(修身齊家治國平天下)를 강조하며,

전통 유교에서는 이 두 가지를 따로 떼지 않는데, 송대에 이르러 내적인 수양과 반성만을

강조하는 분위기가 형성되어 있었습니다.

호상학파는 이 때 내적인 요소와 외적인 요소를 모두 중요하게 보아서 성리(性理)를

강조하고 경세와 역행(力行)을 강조하였습니다.

그래서 남송이 금나라와 전쟁을 벌일 때 적지 않은 수의 악록서원 학생이 전투에 앞장서서

참여하였고 원나라 군사가 호남의 장사로 대거 쳐들어 왓을 때 악록서원과 상서(湘西)서원의

학생 수백명이 방어전에 참여하여 반년동안 저항한 뒤 장렬한 최후를 맞았습니다.

이러한 호상학파의 사상은 이용후생(利用厚生)과 경세치용(經世致用)의 학문으로써 조선후기에

많은 영향을 끼친 실사구시(實事求是)의 학문입니다.

.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)27 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)26 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)24 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)23 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)22 (0) | 2018.04.30 |