2018. 4. 30. 15:22ㆍ工夫

(제25면) 獨立不懼 遯世无愚

[글자의 원문과 내용]

獨立不懼(독립불구) 홀로 서 있어도 두렵지 않고

遯世無愚(둔세무우) 세상과 멀리 있어도 어리석지 않다.

[출전] : 『주역(周易)』 제28괘 택풍대과(澤風大過) 상사(象辭)

[출전의 원문과 내용]

象曰 澤滅木大過 君子以獨立不懼 遯世无悶

상에 이르기를 못이 나무를 없애는 것이 ‘대과’이니, 군자가 홀로 서도 두려워하지 않으며

세상을 멀리해도 후회하지 않는다.

[느낀점]

이 글은 『주역(周易)』 제28괘 택풍대과(澤風大過)에서 나오는 말로 위기에 대처하는 군자의

자세에 대한 가르침이며, 또한 은자의 삶의 지표라고도 할 수 있습니다.

『주역(周易)』의 원문은「遯世无悶(둔세무민)」인데, 능호관은 의도적으로「遯世無愚(둔세무우)」 라고 표현하여 자신이 처해있는 상황에 맞게 글을 고쳐 썼다고 생각됩니다.

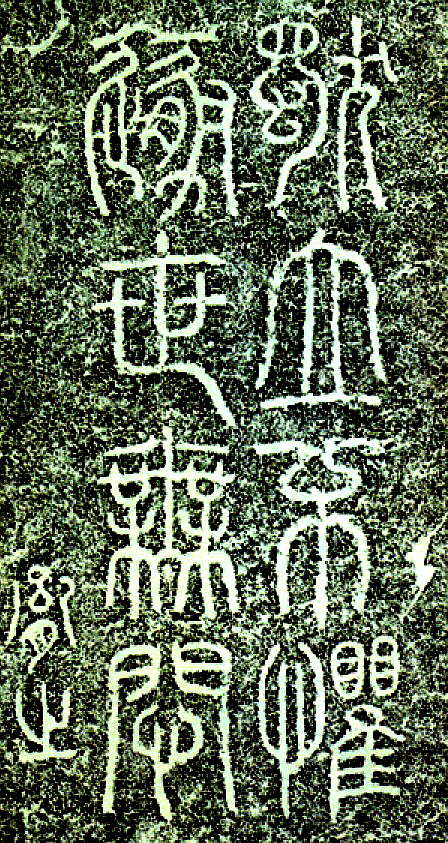

이 글은 능호관과 가장 절친하게 친했던 단릉(丹陵) 이윤영(李胤永)도 매우 좋아하여 충북

단양 사인암에 그가 생전에 전서로 새긴 글씨가 남아있다.

[이윤영(李胤永)의 전서(篆書) 글씨]

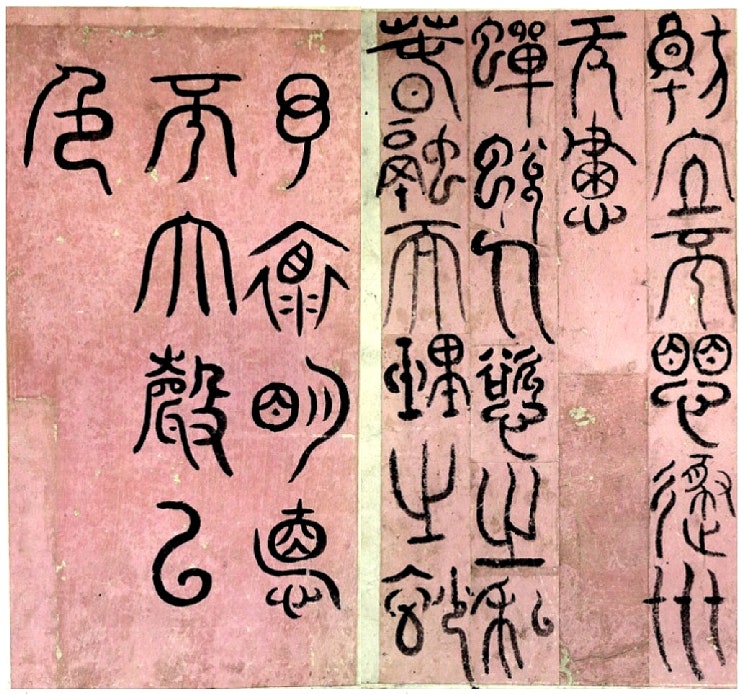

능호관의 이 문장에서 특이하게 느끼는 것은 능호관이 쓴 전서의 글이 다른 부분처럼

정형의 규범을 지키는 일반적인 글자가 아니라 이체자를 많이 사용하여 글씨를 적었습니다.

그래서 내가 이 글씨의 정자(正字)를 찾는데 아주 애를 많이 먹었습니다.

일반적으로 사용하는 전서와 능호관이 이 문장에서 사용한 전서를 비교해 보면 다음과

같습니다.

[이인상의 글씨 비교표]

따라서 능호관은 이 부분에서 전서의 글씨를 실험적인 이체자를 많이 사용하여 그의

예술적인 재능으로 한껏 멋을 낸 멋진 작품을 탄생시켰습니다.

능호관이 글로 쓴 이 내용에 대해 이익은 성호사설에서 행동을 높게 하고 말을 겸손하게

하는 뜻으로써 대개 “겸손한 마음으로 행동하기를 좋아한다.”는 것은 쉽고, “강한 것이

너무 지나치긴 하나 시의에 알맞는다.”는 것은 어려운 것이며, “혼자 끗꿋하게 서서

두려워하지 않는다.”는 것은 쉽고 “세상에 숨어 살면서도 어리석지 않는다.”는 것은 어렵다고

말하면서 이것이 바로 대과(大過)의 시의(時義)라고 설명하고 있습니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)26 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)25 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)23 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)22 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)21 (0) | 2018.04.30 |