2018. 4. 30. 15:17ㆍ工夫

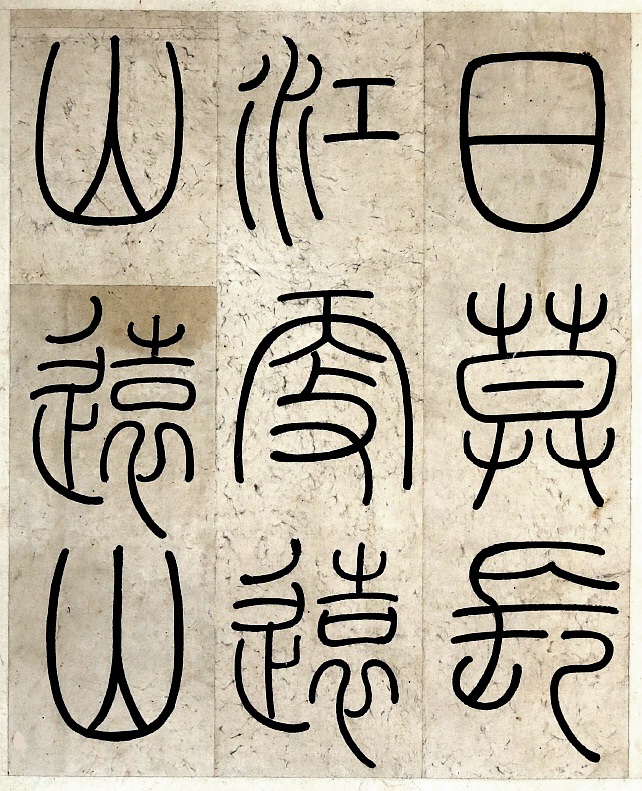

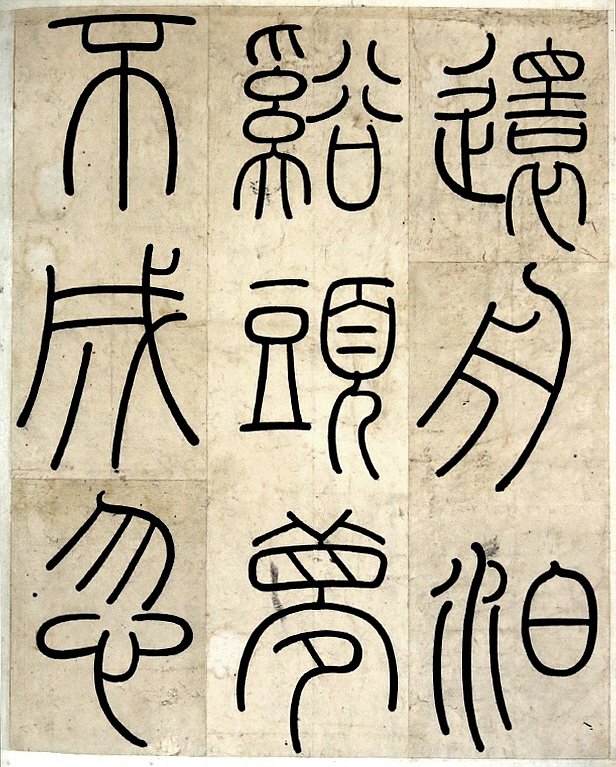

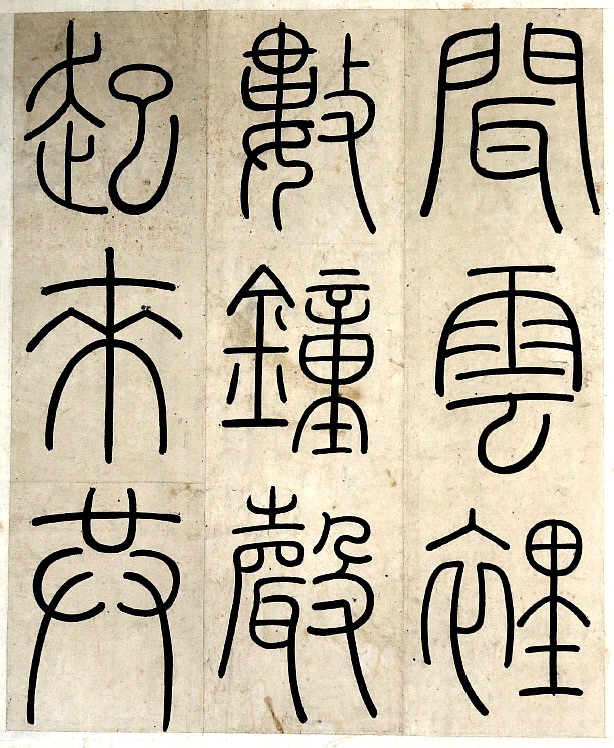

(제19면) 日暮長江更遠山遠山

(제20면) 衹在有無間不須極目

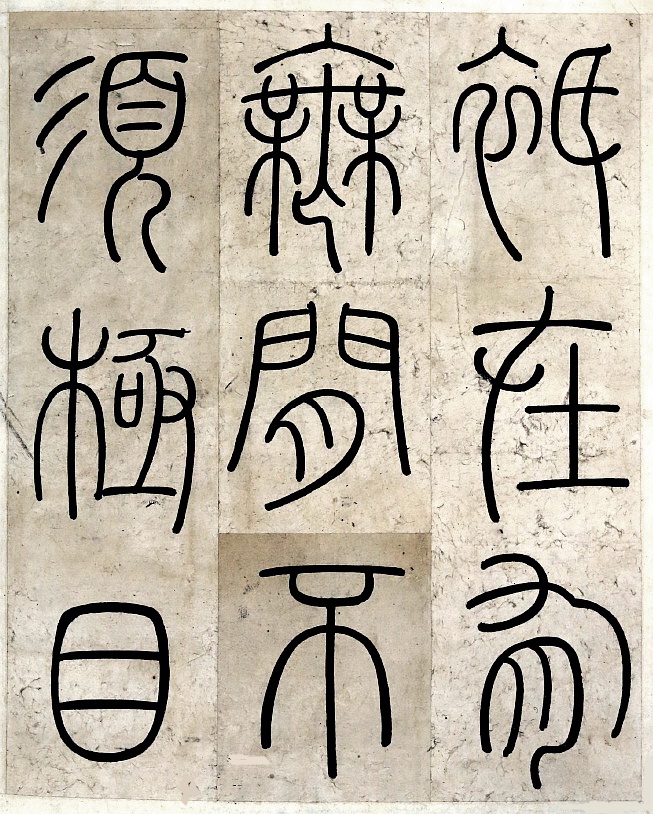

(제21면) 增惆悵且看漁舟近往

(제22면) 還舟泊谿頭夢不成忽

(제23면) 聞雲裡數鐘聲起來共

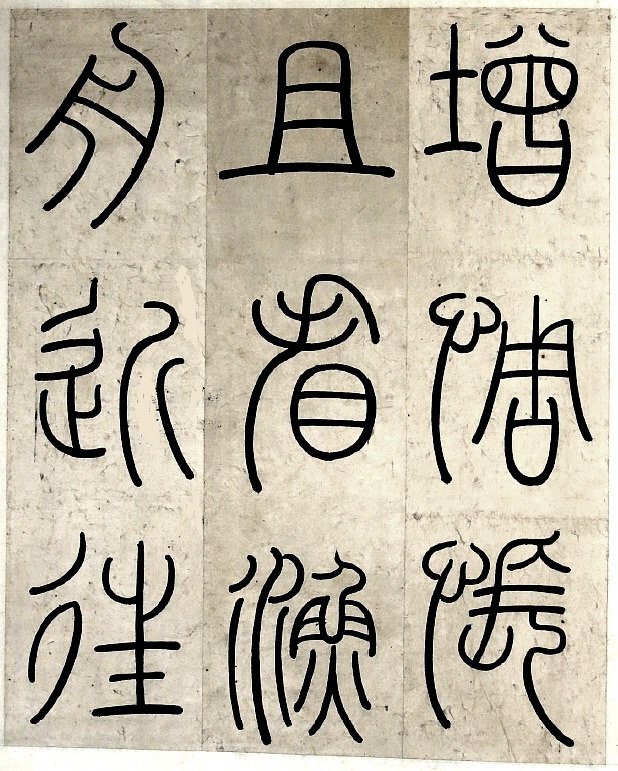

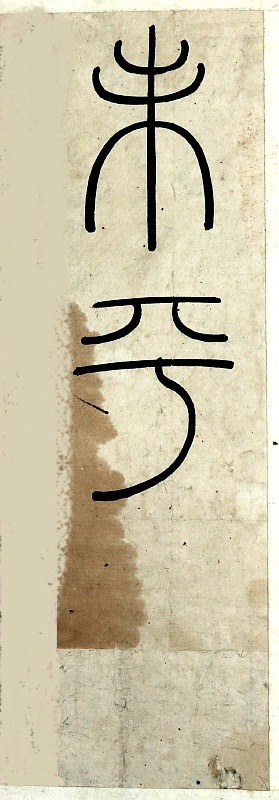

(제24면) 倚松梧影夜半月明潮

(제25면) 未平

[글씨의 원문과 내용]

日暮長江更遠山(일모장강갱원산) 해 저무는 장강은 먼 산이 이어졌는데,

遠山祗在有無間(원산기재유무간) 먼 산이 다만 있지 관계할 게 없네.

不須極目增惆悵(부수극목증추창) 보이는 모든 것에 더 한탄할 필요는 없는데,

且看漁舟近往還(차간어주근왕환) 고깃배가 오고 가는 것을 가까이서 또 보네.

舟泊谿頭夢不成(주박계두몽불성) 배가 정박한 계곡 어귀에서 잠 못 이루는데

忽聞雲裡數鐘聲(홀문운리수종성) 불현 듯 구름 속에서 종소리 몇 번 들리네.

起來共倚松梧影(기래공의송오영) 일어나 소나무와 오동나무 그림자에 같이 기대니

夜半月明潮未平(야반월명조미평) 야밤에 반달은 밝은데 조수는 아직 고르지 않네.

* 有無間(유무간) : 있고 없음을 관계(關係)할 것이 없음.

* 不須(불수) : ~할 필요없다.

* 極目(극목) : 눈이 미치는 한; 시야에 들어오는 것 모두.

* 惆悵(추창) : 애통해함; 한탄함.

* 往還(왕환) : 왕복

* 谿頭(계두) : 계곡 어귀

[느낀점]

이번 문장은 칠언절구의 시 두 수가 적혔는데, 첫 번째 시는 남송대 성리학자 주희(朱熹)가

지은 시이며, 두 번째 시는 명대 시인이었던 문조지(文肇祉, 1519~1587)가 지은 시를 각각

한 수씩 두수를 연이어 적었습니다.

두 시는 모두 배, 달, 산, 강 등을 소재로 홀로 처한 쓸쓸함과 미련으로 남아있는 한을 노래한

시인데, 능호관은 아마도 이 시를 쓰면서 관직에 있을 때의 억울한 일이 마음속에서 아직

완전히 해소되지 못한 앙금이 아직도 남아 있는 듯한 느낌입니다.

또한 문조지의 시 마지막 구절의 「夜半月明潮未平(야반월명조미평)」은 능호관이 바라보는

현실 세계의 모습으로써 정치가 평탄하지 못하고 파당이 형성되어 임금의 은혜가 백성들에게

공평하게 베풀어지지 않고 있음을 한탄하고 있다고도 생각할 수 있습니다.

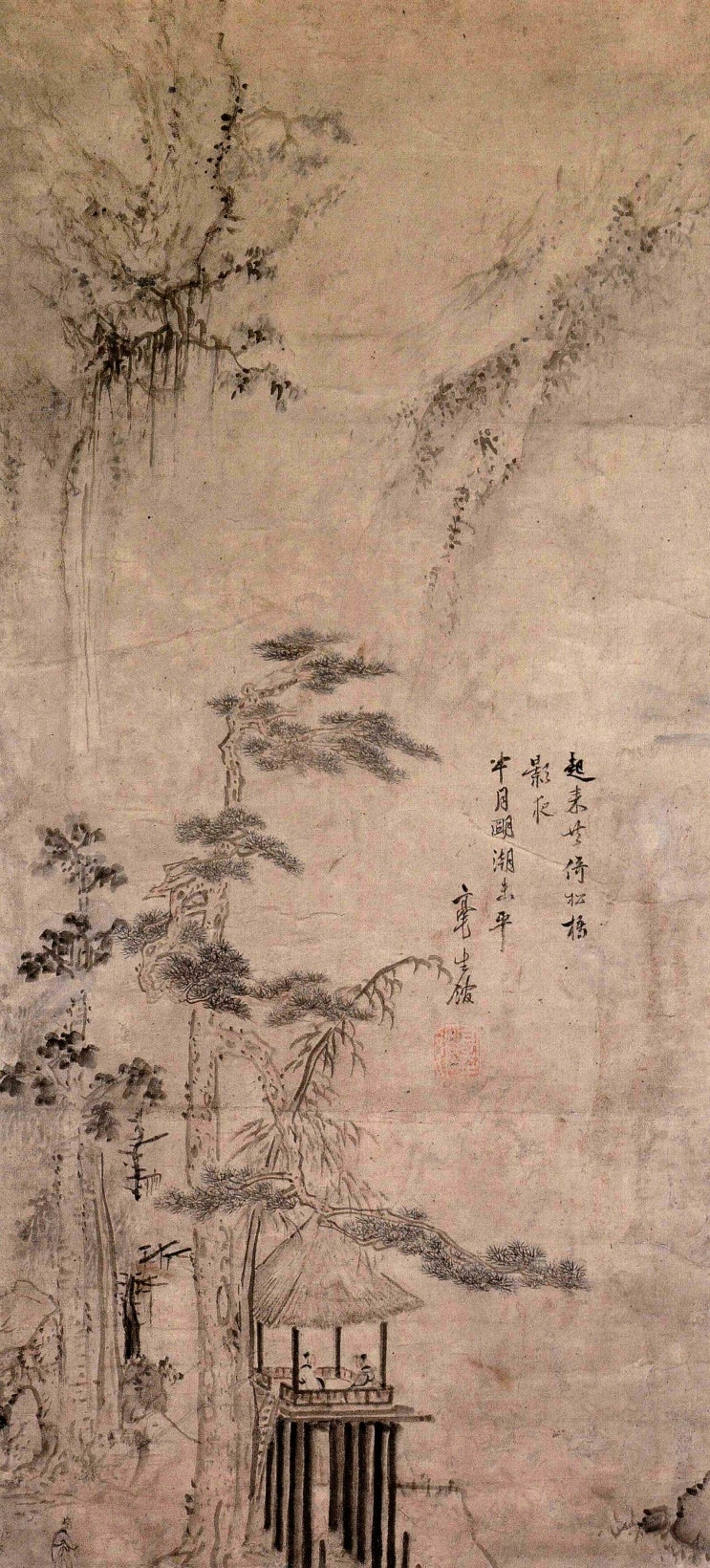

특히, 문조지의 시(詩)는 조선 후기 호생관(毫生館) 최북(崔北, 1712~1786?)의 그림에서도

일부 구절이 제화시로 활용되고 있어 능호관이 살았던 시기에 문조지의 이 시가 문인들

사이에 상당히 광범위하게 애창되고 있었다고 생각됩니다.

[조선 후기 호생관(毫生館) 최북(崔北)의 송정야흥도(松亭夜興圖)]

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)25 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)24 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)22 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)21 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)20 (0) | 2018.04.30 |