2018. 4. 30. 14:21ㆍ工夫

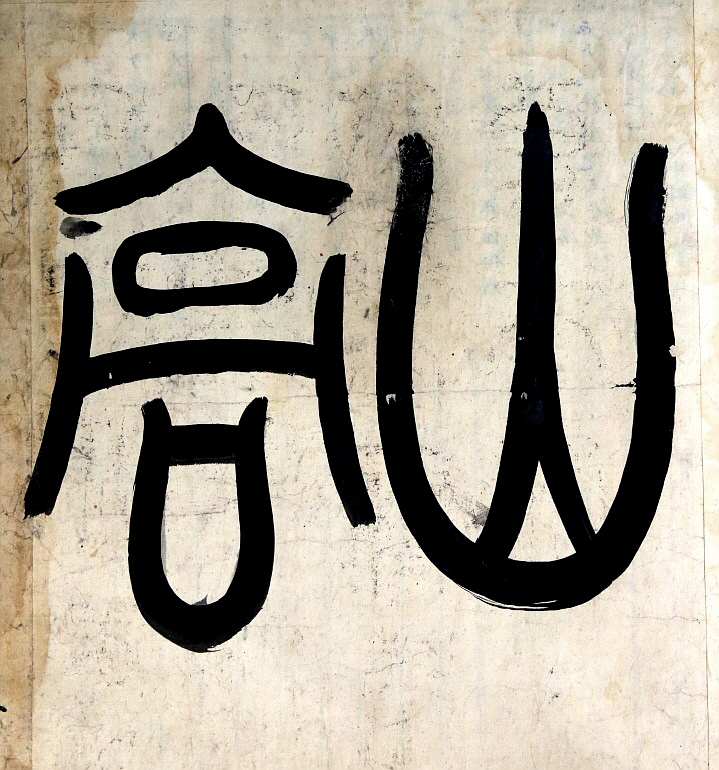

(제26면) 山高

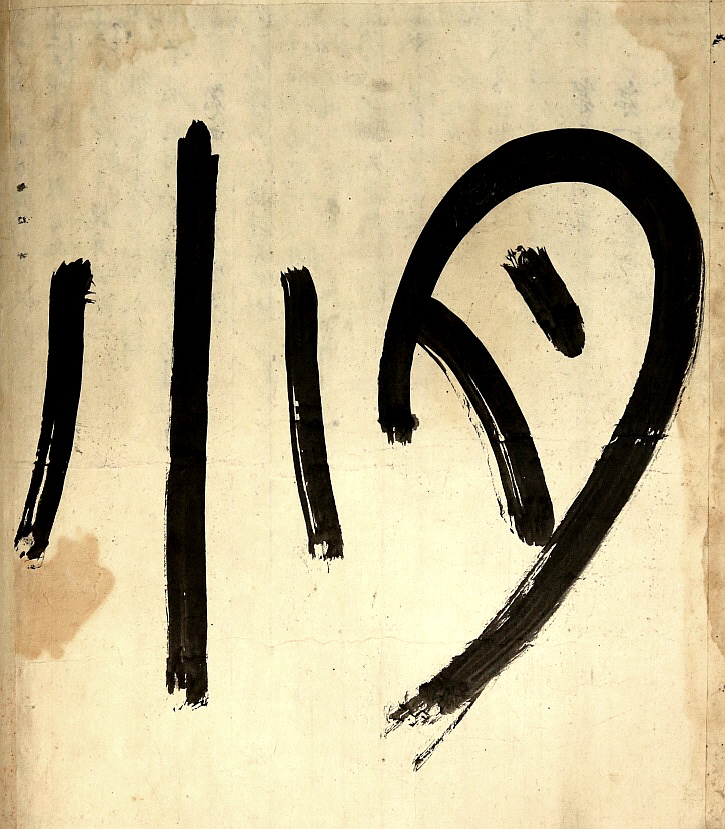

(제27면) 月小

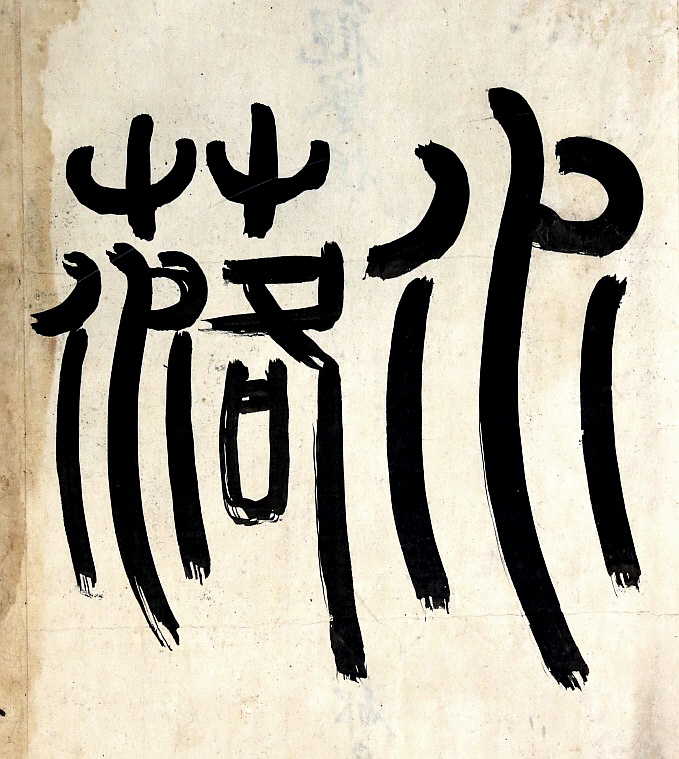

(제28면) 水落

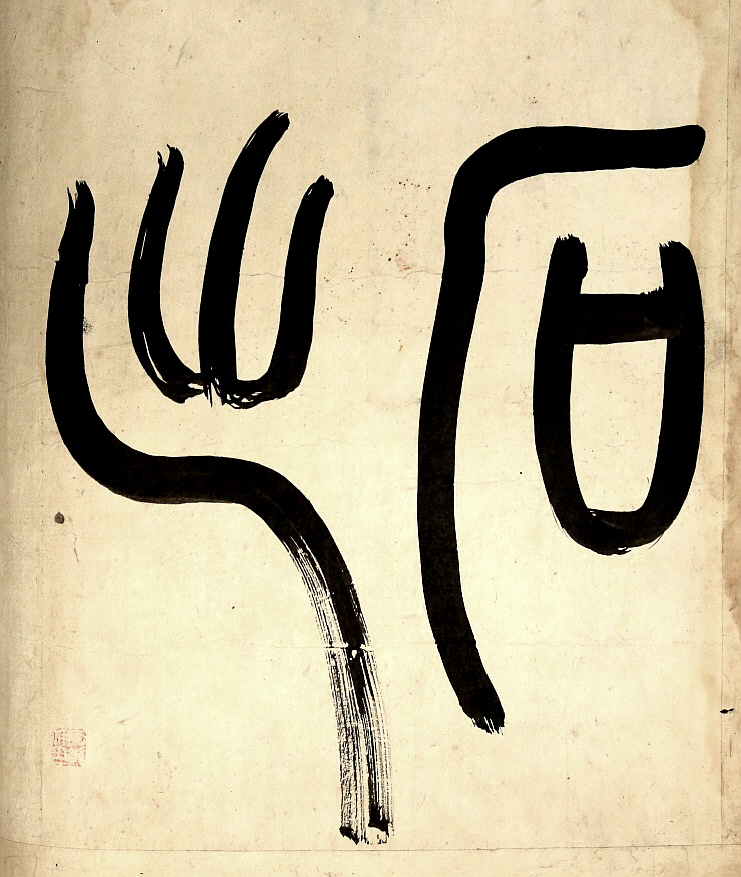

(제29면) 石出

[글자의 원문과 내용]

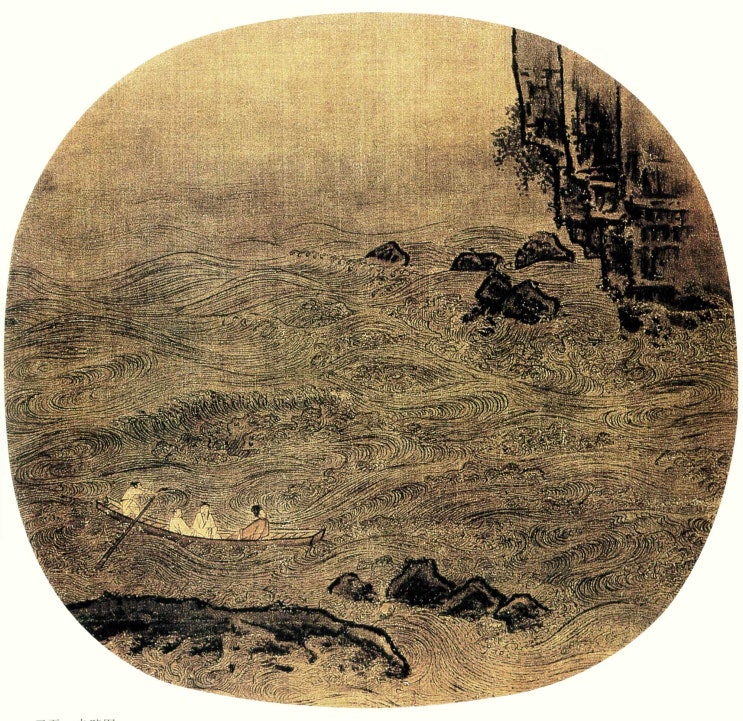

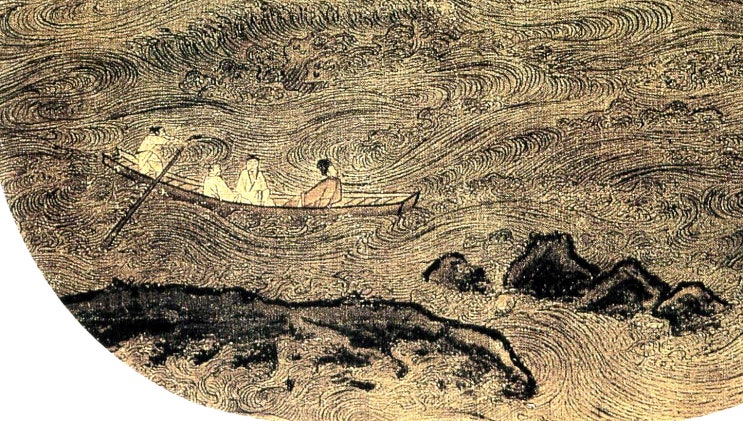

山高月小(산고월소) 산은 높고 달은 작은데

水落石出(수락석출) 강물이 마르니 돌이 나오네.

[출전]

중국 송나라 때 소동파(蘇東坡)가 지은 〈후적벽부(後赤壁賦)〉에서 유래되었다.

송나라 신종(神宗) 때 왕안석의 신법(新法)이 시행되자, 구법당(舊法黨)에 속한 소동파는

호북성(湖北省) 황주(黃州)로 좌천되었다.

그는 틈나는 대로 주변의 명승지를 유람하였는데, 적벽(赤壁)을 찾아 2수의 부(賦)를 지었다.

이 적벽은 삼국시대의 적벽대전으로 알려진 곳이 아니라 이름만 같은 곳이었지만, 소동파는

적벽대전을 생각하며 〈적벽부〉를 지었다.

〈후적벽부〉는 〈적벽부〉를 지은 지 3개월 뒤인 음력 10월에 지었다.

늦가을이 되어 다시 찾은 적벽의 경관은 이전과는 또 달랐다.

그리하여 소동파는 "흐르는 강물 소리, 깎아지른 천 길 절벽. 우뚝 솟은 산과 작은 달, 물이

빠져 드러난 바위. 해와 달이 몇 번이나 바뀌었다고 이리도 강산을 알아볼 수 없단

말인가(江流有聲, 斷岸千尺, 山高月小, 水落石出. 曾日月之幾何, 而江山不可復識矣)"라고

묘사하였다.

이처럼 ‘수락석출(水落石出)’은 본래 물가의 경치를 묘사하는 말로 사용되었지만, 나중에는

물이 줄어들어 돌이 드러나는 것처럼 어떤 일의 흑막이 걷히고 진상이 드러나는 것을

비유하는 말로도 쓰이게 되었다.

[느낀점]

이 글은 소동파가 좌천되어 명승지를 유람하던 중 지은 ‘후적벽부’에 있는 문장 중 일부인데,

진실은 나중에 꼭 드러난다 라는 말로 소식 자신의 억울함을 호소하는 문장입니다.

능호관은 이 글을 쓰면서 현감시절 관찰사와 다투었던 내용의 진실에 자신이 억울한 부분이

있었음을 소식의 글을 빗대어 말하고자 함이 아닌가 생각해 봅니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)6 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)5 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)3 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)2 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)1 (0) | 2018.04.30 |