2018. 4. 30. 13:42ㆍ工夫

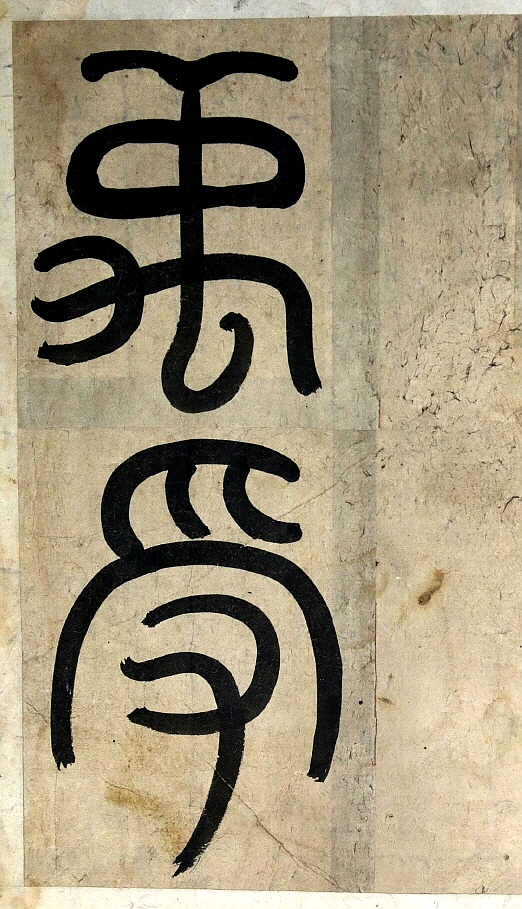

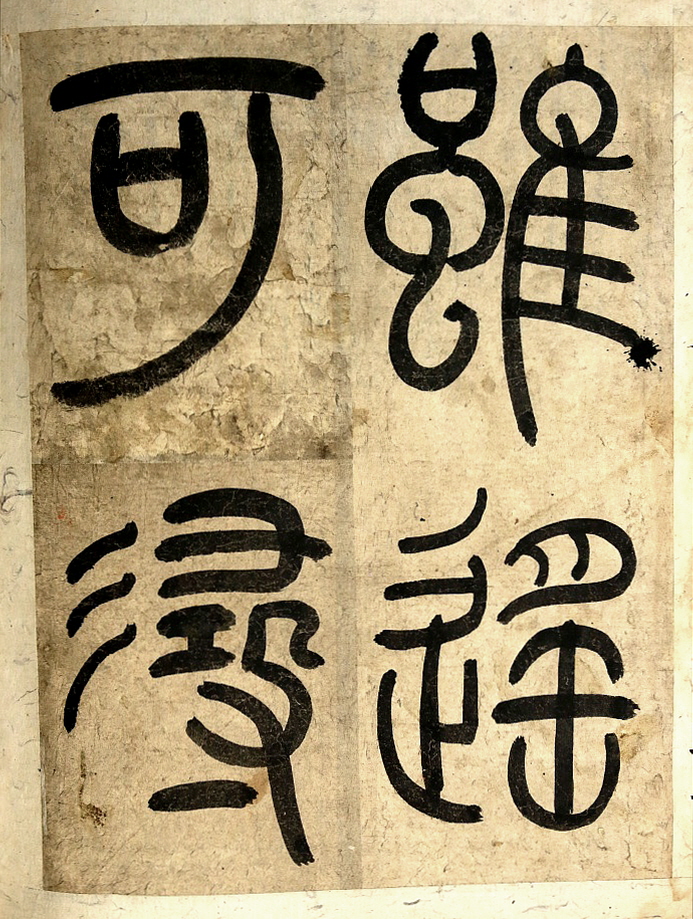

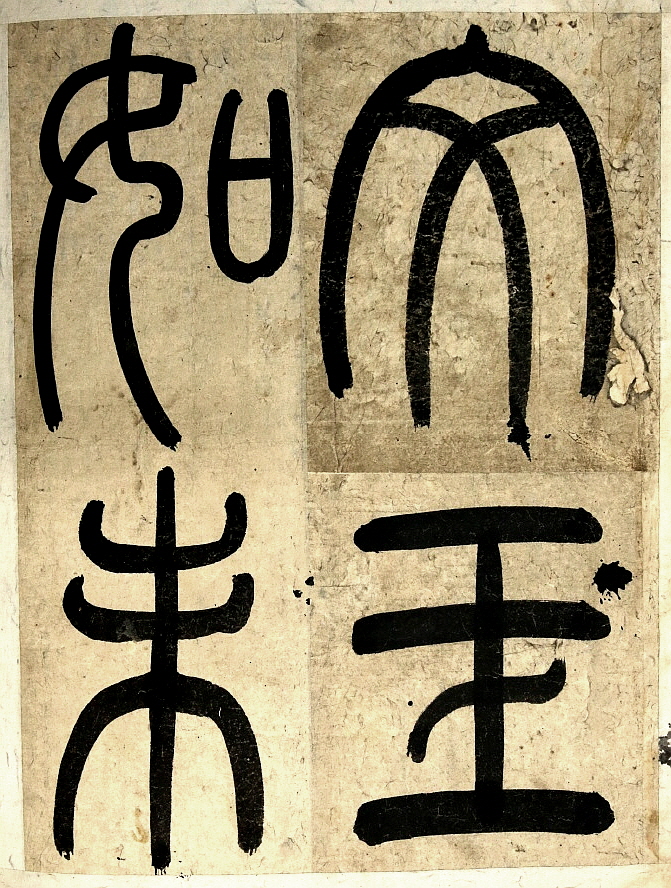

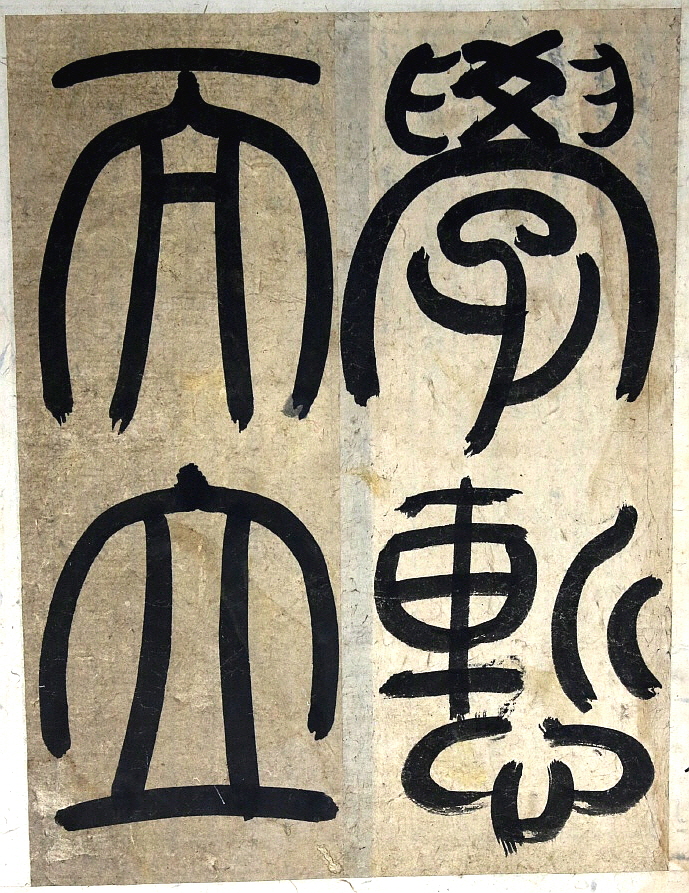

(제4면) 禹受

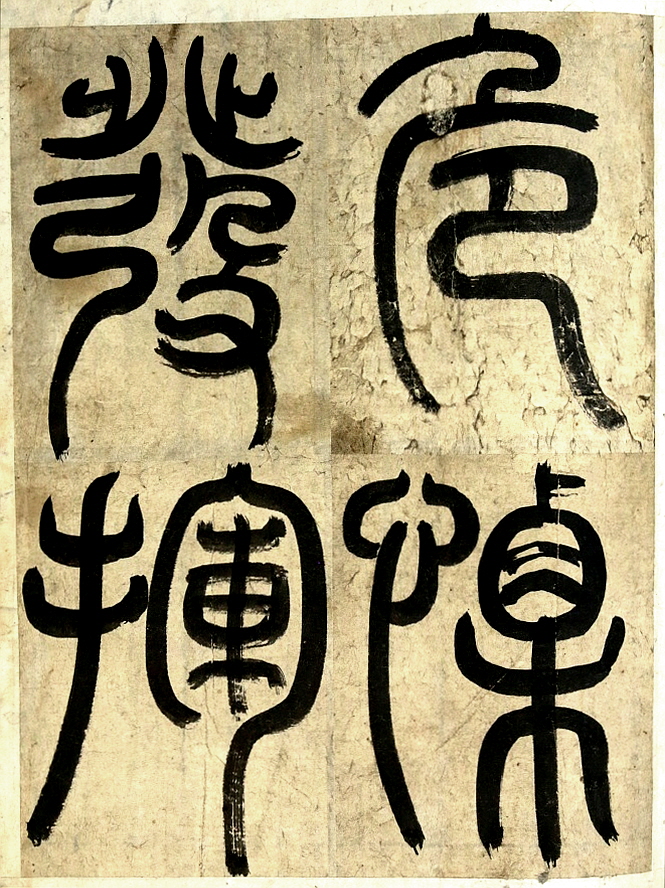

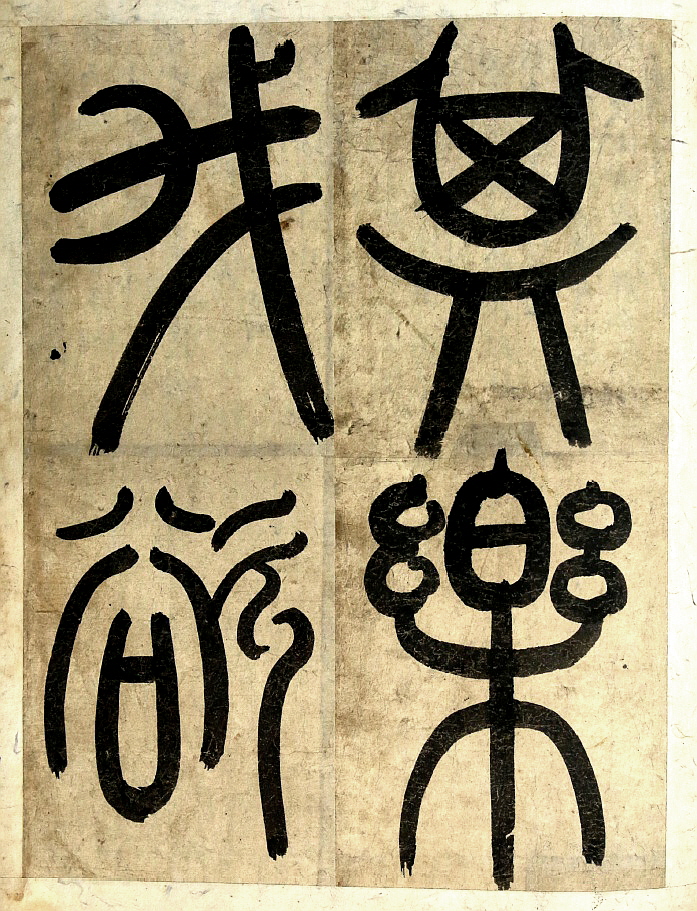

(제5면) 危慄發揮

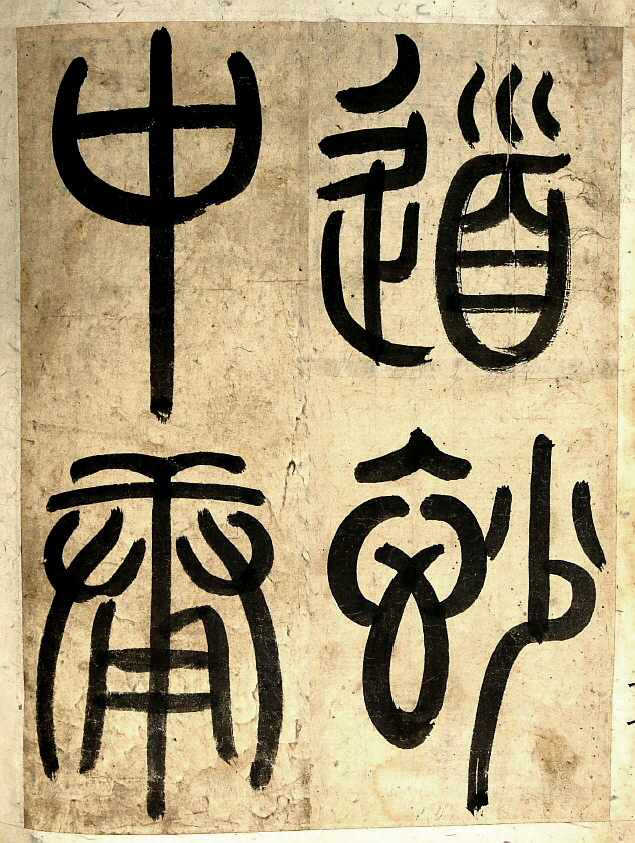

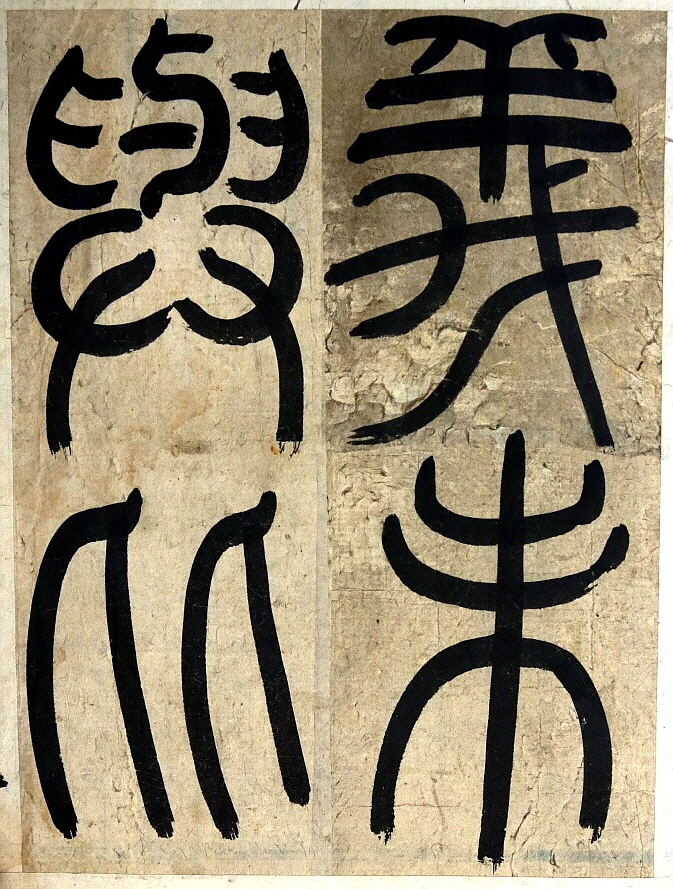

(제6면) 道妙中庸

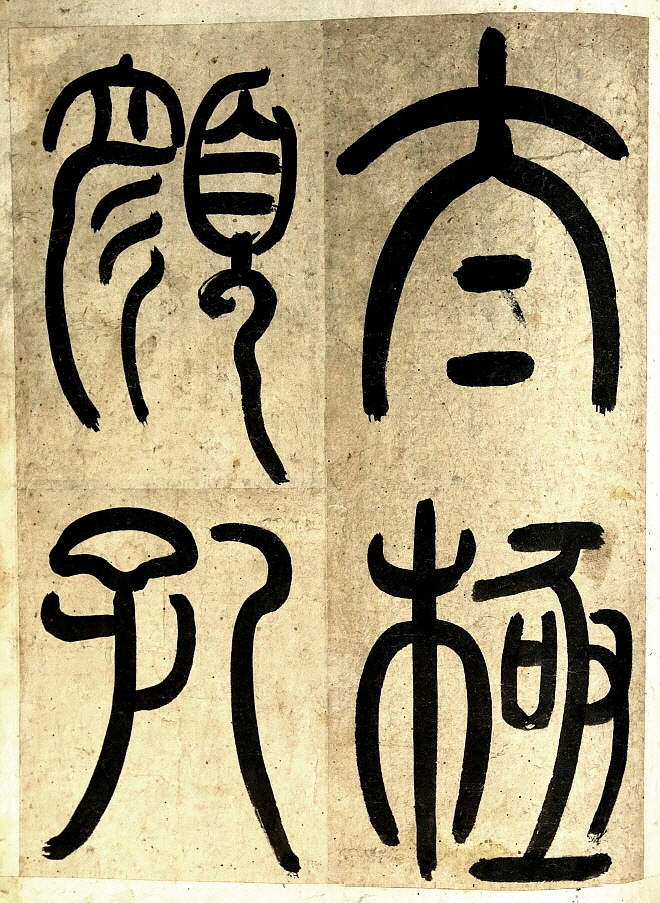

(제7면) 太極顔孔

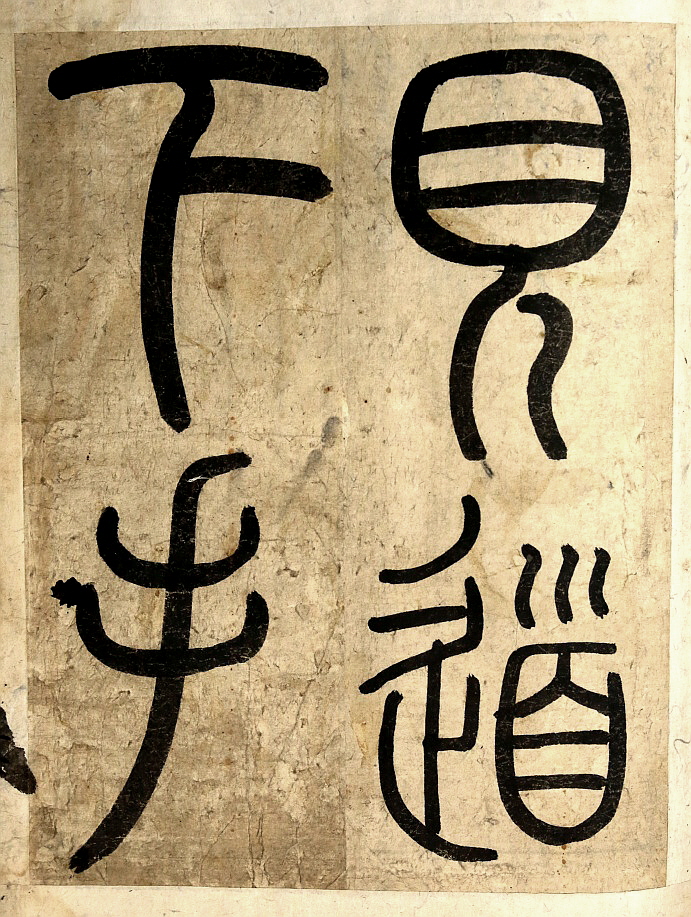

(제8면) 雖遙可尋

(제9면) 其樂我欲

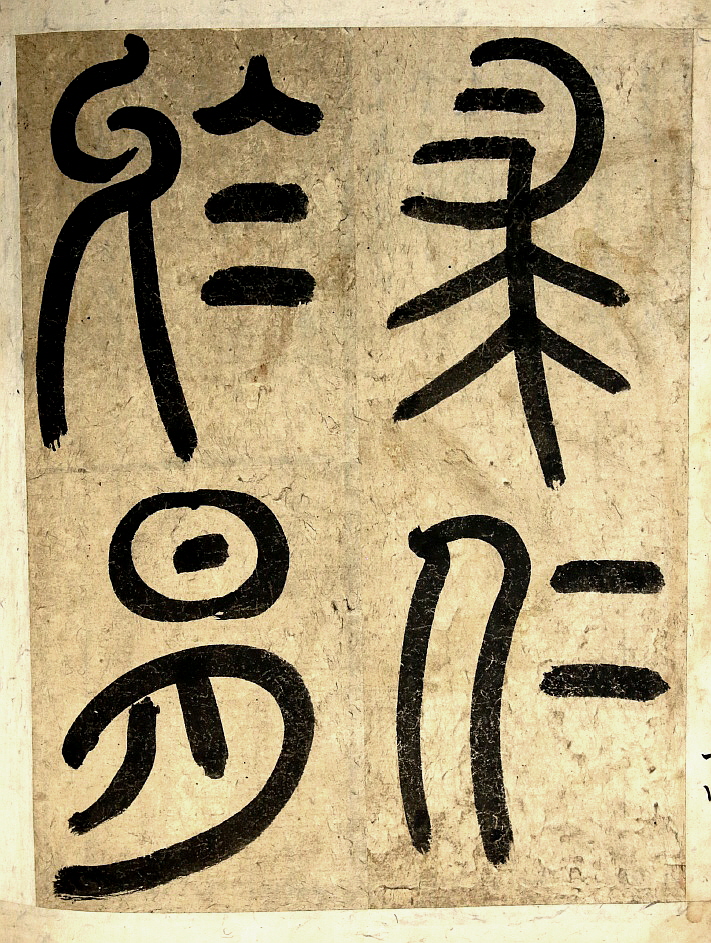

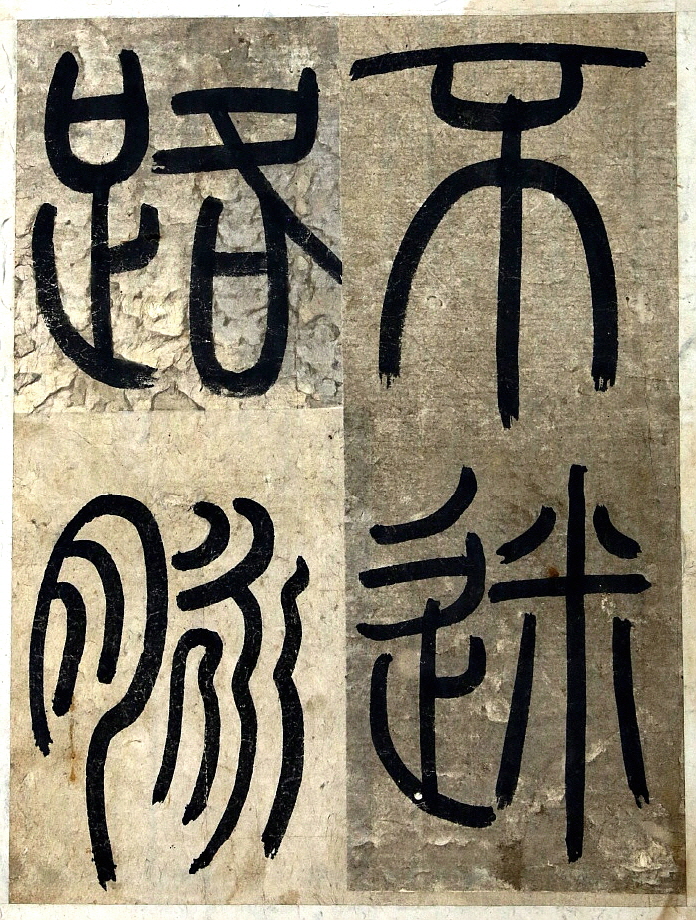

(제10면) 求仁於易

(제11면) 得復維昔

(제12면) 文王如未

(제13면) 見道下手

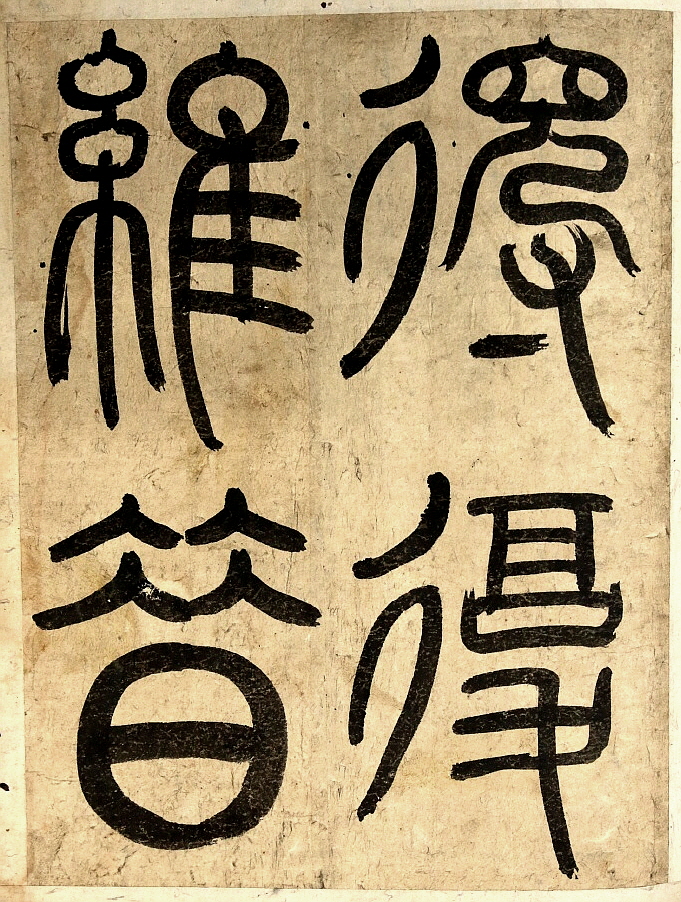

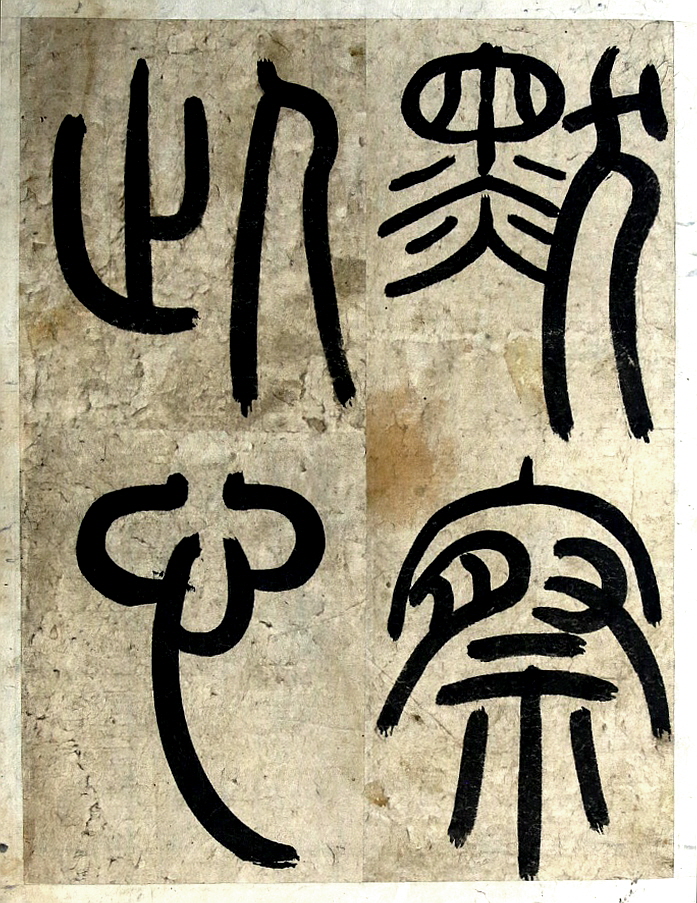

(제14면) 維。無曰浩浩

(제15면) 默察此心

(제16면) 其至一月

(제17면) 年踰六十

(제18면) 學慚而立

(제19면) 義未與比

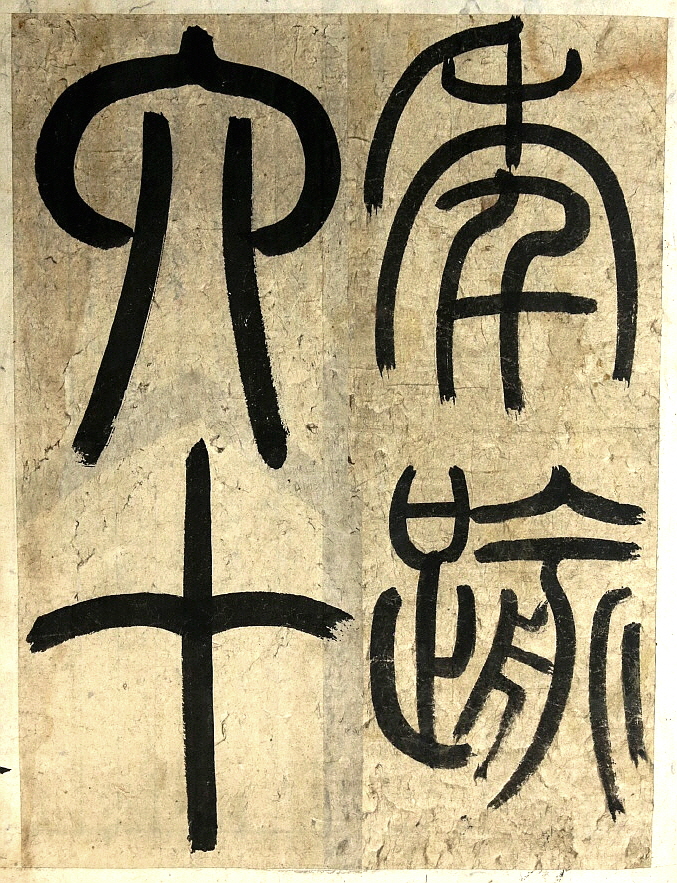

(제20면) 非莫則適

(제21면) 尙賴小學

(제22면) 不迷路脉

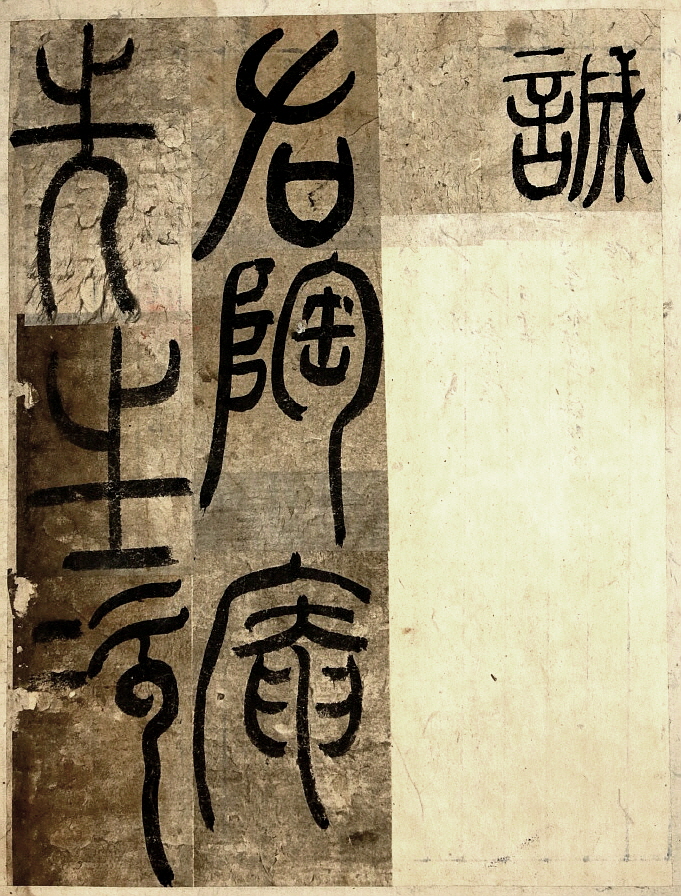

(제23면) 誠 右陶庵先生次

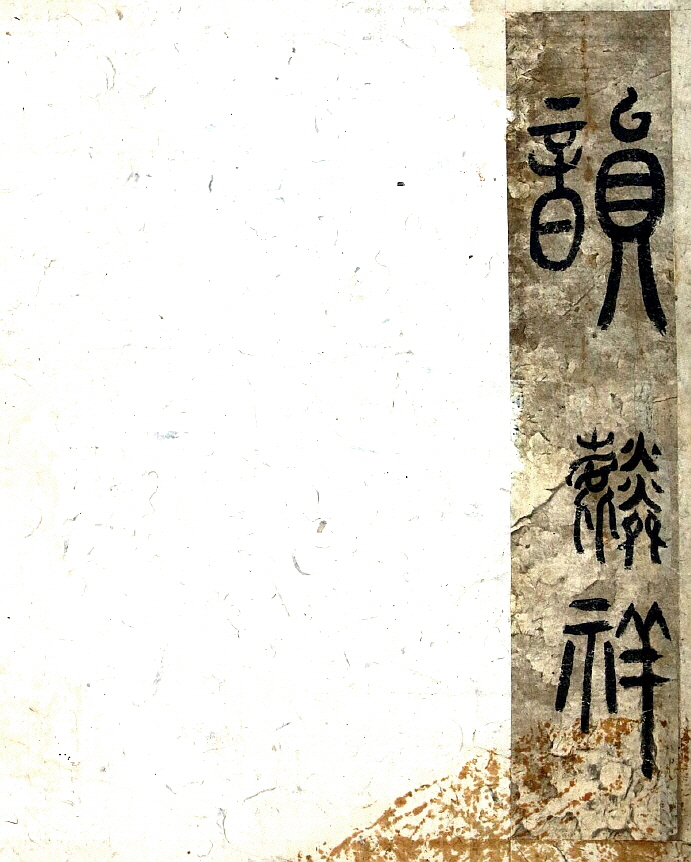

(제24면) 韻 麟祥

[글자의 원문과 내용]

禹受危慄(우수위률) 우왕이 위태로움과 두려움을 받아 들여

發揮道妙(발휘도묘) 오묘한 도(道)를 발휘하니

中庸太極(중용태극) 중용과 태극이다.

顔孔雖遙(안공수요) 안회(顔回)와 공자가 비록 멀어도

可尋其樂(가심기악) 그 즐거움을 찾을 수 있어

我欲求仁(아욕구인) 내가 인(仁)을 구하고자하니

於易得復(어역득부) 역(易)에서 다시 얻네.

維昔文王(유석문왕) 옛적에 문왕이

如未見道(여미견도) 도(道)를 아직 보지 못한 것 같다며

下手維誠(하수유성) 하수로써 오로지 삼가니

無曰浩浩(무왈호호) 말할 수 없이 크고 넓구나.

默察此心(묵찰차심) 묵묵히 이러한 마음을 살펴

其至一月(기지일월) 그것이 첫 달에 이르고

年踰六十(년유육십) 세월이 육십년을 넘어가니

學慚而立(학참이립) 배운 게 부끄러워 똑바로 서네.

義未與比(의미여비) 의(義)가 아직도 이와 함께 하니

非莫則適(비막칙적) 곧 적합하지 않은 게 없고

尙賴小學(상뢰소학) 항상 소학에 의지하니

不迷路脉(불미로맥) 도(道)의 맥이 헷갈리지 않네.

右陶庵先生次韻 오른쪽은 도암선생의 차운이다.

麟祥 인상

* 博約(박약) : 학문을 널리 닦아 오묘한 사리를 깨닫고 나서 복잡한 예의 절차는 절도에 맞게 간략하고

적당하게 행함. 박문약례(博文約禮)의 줄임말.

* 屛銘(병명) : 병풍의 이름. 儒家에서 嫡傳弟子(요즘의 수제자)에게 내리는 증표

* 下手(하수) : ①낮은 솜씨나 수(手). 또는, 그런 솜씨나 수를 가진 사람 ②일에 손대기 시작(始作)함

③손을 움직이어 사람을 죽임

* 浩浩(호호) : 1. 성대하다. 도도하다. 2. 호호하다. 광대하다. 광활하다. 한없이 넓고 크다. 무한하다.

* 一月(일월) : 한 해 중(中)의 첫째 달. 정월(正月)

* 小學(소학) : 8세 안팎의 아동들에게 유학을 가르치기 위하여 만든 수신서(修身書).

송나라 주자(朱子)가 엮은 것이라고 씌어 있으나 실은 그의 제자 유자징(劉子澄)이 주자의

지시에 따라 편찬한 것이다.

1187년(남송 순희 14)에 완성되었으며, 내편(內篇) 4권, 외편(外篇) 2권의 전 6권으로 되어 있다.

* 陶庵(도암) : 조선후기 영조 때의 문신 이재(李縡, 1680년 ~ 1746년)의 호

이재(李縡, 1680~1746)

조선 후기의 문신. 노론 중 준론의 대표적 인물로서 대명의리론, 신임의리론을 내세우며

중앙정계와 학계를 배후에서 움직였다.

영조의 탕평정치를 강력히 반대해 영조가 산림, 반탕평론 선봉으로 지목하여 비난했다.

인물 성동론을 주장했다.

본관 우봉. 자 희경(熙卿). 호 도암(陶庵) ·한천(寒泉). 시호 문정(文正).

아버지는 진사 만창(晩昌)이고, 어머니는 여흥부원군 민유중(閔維重)의 딸이다.

중부(仲父) 만성(晩成)에게 학문을 배웠다.

1702년(숙종 28) 알성문과에, 1707년 문과중시에 급제하였다.

1708년 정언 ·병조정랑을 거쳐 홍문관부교리에 임명되었다.

헌납 ·이조좌랑 ·북평사를 거쳐 사가독서(賜暇讀書)한 뒤, 이조정랑 ·홍문관수찬 ·부교리 ·

응교 ·필선 ·보덕 ·집의 ·성균관대사성 등을 지냈다.

1716년 동부승지 ·호조참의를 거쳐 부제학이 되었다. 이때 《가례원류(家禮源流)》 시비가

일어나자 노론의 입장에서 소론을 공격하였고, 이후 노론의 중심인물로 활약하였다.

1719년 형조참판 ·한성부우윤을 지내고, 경상도에 균전사(均田使)로 파견된 뒤 당면한

토지정책을 논하다가 파직되었다.

그 뒤 함경도관찰사 ·대사헌 ·이조참판 ·예조참판 등을 거쳐 도승지가 되었다가 소론이

집권하면서 삭직되었다.

1722년 임인옥사(壬寅獄事) 때 중부 만성이 옥사하자 벼슬을 그만두었다.

1725년(영조 1) 영조가 즉위한 후 부제학에 복직하여 대제학 ·이조참판 등을 지냈으나,

1727년 정미환국(丁未換局)으로 소론 중심의 정국이 형성되면서 문외출송(門外黜送)되었다.

이후 용인의 한천에 살면서 오원(吳瑗) ·임성주(任聖周) ·김원행(金元行) ·송명흠(宋明欽) 등

많은 학자를 길러내어 훗날 북학(北學)사상 형성의 토대가 되었다.

노론 가운데 준론(峻論)의 대표적 인물로서 대명의리론(大明義理論)과 신임의리론(辛壬義理論)을

내세우면서 중앙정계와 학계를 배후에서 움직였고, 영조의 탕평정치에 대해 강력히 반대하여

영조가 산림(山林) 또는 반탕평론의 선봉으로 지목하여 비난하였다.

18세기 학문 ·사상 논쟁인 호락논쟁(湖洛論爭)에서 인물성동론(人物性同論)을 주장한

낙론(洛論) 계열의 대표적 인물이다.

저서로는《도암집(陶庵集)》《도암과시(陶菴科詩)》《사례편람(四禮便覽)》《어류초절

(語類抄節)》 등이 있다.

[느낀점]

이 글은 『원령첩(元靈帖)』 상권의 두 번째로 등장하는 문장으로써 한 면에 네 자씩

총 21면에 걸쳐 능호관이 적은 소전체의 글씨입니다.

글씨의 내용은 이 서첩의 첫 번째로 살펴보았던 퇴계(退溪) 이황(李滉)선생이 유학자로써

주자의 심학(心學, 性理學)과 박약(博約)의 진전에 힘쓸 것을 주장하는 글을 병풍에 써서

제자인 학봉(鶴峯) 김성일(金誠一, 1538∼1593)에게 내렸는데, 이를 참관한 도암(陶庵)

이재(李縡)가 퇴계선생이 지은 글의 형식과 같은 사언절구 율시로 이를 칭송하는 답시(答詩)를

지었는데, 능호관은 이 이재(李縡)의 시를 퇴계선생의 글과 함께 한 세트로 이렇게 글을 써서

서첩에 남긴 것입니다.

사언절구(四言絶句)의 시는 중국 고대『시경(詩經)』에서 많이 등장하는 고대가요의 형식으로

전국시대 초(楚)나라의 굴원(屈原)이「이소(離騷)」를 지은 후 많은 선비들이 이를 애독

하였으며, 송대 주자학의 완성자인 주자가 사언절구 형식으로 옛 성현의 말씀과 도리를

찬양하는 시를 남기자 이후 조선중기 최고의 유학자인 퇴계와 이를 추종하는 학자들도

최고의 존경의 표시로 찬양하는 글을 사언절구로 많이 지었습니다.

이 글은 퇴계(退溪) 사상의 핵심인 ‘경(敬)’과 ‘박약(博約)’의 가르침을 글을 통해 읽으면

이런 사상이 모두『주역(周易)』에서 찾을 수 있고, 유학자로써 실천의 근본인『소학(小學)』

으로 성리학의 정도(正道)를 잡을 수 있다고 찬양하는 글로써 모두 송나라 시대 주자(朱子)를

칭송하는 글입니다.

결국 능호관은 첫 번째 문장인 퇴계선생의 사언절구 율시와 그에 차운한 이 도암선생의

글을 책의 첫머리에 올려 두면서 두 학자가 언급한 말을 실천하며 살아가겠다는 의지를

이 두 작품으로 드러냈다고 생각합니다.

다만, 제14면을 보면 “維(유)”자 옆에 작은 동그라미(。) 표시가 되어있고, 제23면을 보면

오른쪽 최상단에 작은 글씨로 “성(誠)”이라는 한 글자가 적혀 있는데 이는 글씨를 써다보니

한 글자가 빠진 것을 뒤늦게 알고 추가로 첨가하는 옛 사람들의 표시 방법임을 알 수

있습니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)4 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)3 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)1 (0) | 2018.04.30 |

| 임신서기석(壬申誓記石) (0) | 2018.04.30 |

| 월왕구천검(越王勾践剑)과 조충문(鳥蟲文) (0) | 2018.04.30 |