2018. 4. 30. 14:18ㆍ工夫

[글씨의 원문과 내용]

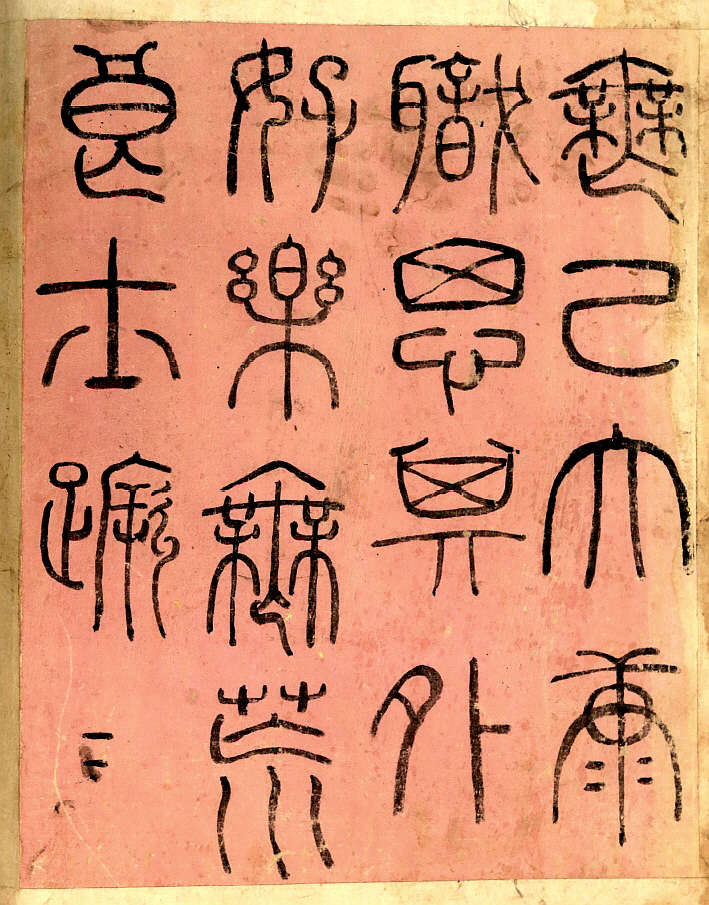

無己大康(무기대강) 너무 태평하지 말고

職思其外(직사기외) 바깥일도 생각하고

好樂無荒(호락무황) 즐기는 건 좋아도 빠지지 않도록

良士蹶蹶(양사궐궐) 훌륭한 선비는 늘 부지런하네.

* 良士(양사) : ① 훌륭한 인사(人士) ② 어진 사람 ③ 현자(賢者)

* 蹶蹶(궤궤) : ①민첩한 모양. ②당황(唐惶)한 모양. 부지런히 다니면서 일을 민첩하게 처리하는 모양.

[출전과 원문]

○ 출전 : 《시경(詩經)》 ‘당풍(唐風)’ 실송장(蟋蟀章)

※ ‘당풍’은 《시경》의 편명으로 그 첫째 장인 〈실솔(蟋蟀)〉에는 1년 내내 부지런히

일하고 검소하게 생활하다가 한 해가 저물 때가 되어서야 한껏 연회를 즐긴다는

내용이 들어 있다.

○ 원문과 내용

蟋蟀在堂(실솔재당) 귀뚜라미 집에 드니,

歲聿其莫(세율기모) 한 해도 저물어 가네.

今我不樂(금아불락) 지금 우리 못 즐기면,

日月其除(일월기제) 세월은 덧없이 흘러가리.

無已大康(무이대강) 너무 태평하지 말고

職思其居(직사기거) 집안일도 생각해야지.

好樂無荒(호락무황) 즐기는 건 좋으나 빠지지 않도록

良士瞿瞿(량사구구) 훌륭한 선비는 늘 조심한다네.

蟋蟀在堂(실솔재당) 귀뚜라미 집에 드니,

歲聿其逝(세율기서) 한 해도 다 지나가네.

今我不樂(금아불락) 지금 우리 못 즐기면

日月其邁(일월기매) 세월은 덧없이 가버리리.

無已大康(무이대강) 너무 태평하지 말고

職思其外(직사기외) 바깥일도 생각해야지.

好樂無荒(호락무황) 즐기는 건 좋으나 빠지지 않도록

良士蹶蹶(량사궐궐) 훌륭한 선비는 늘 부지런하다네.

蟋蟀在堂(실솔재당) 귀뚜라미 집안에 드니

役車其休(역차기휴) 짐수레도 일이 없어지구나.

今我不樂(금아불락) 지금 우리 못 즐기면

日月其慆(일월기도) 세월은 그냥 묻혀버리네.

無已大康(무이대강) 너무 태평하지 말고

職思其憂(직사기우) 어려운 일도 생각해야지.

好樂無荒(호락무황) 즐김을 즐기되 너무 빠지지 않도록

良士休休(량사휴휴) 좋은 선비는 늘 분발한다네.

唐風(당풍)

唐은 國名이니 本帝堯舊都라.

在禹貢冀州之域하니, 大行恒山之西요 大原大岳之野라.

周成王이 以封弟叔虞하여 爲唐侯하니, 南有晉水라 至子爕하여 乃改國號曰晉이라.

後徙曲沃하고 又徙居絳하니 其地土瘠民貧이나, 勤儉質朴하고 憂深思遠하니,

有堯之遺風焉이라.

其詩에 不謂之晉而謂之唐은 蓋仍其始封之舊號耳라.

唐叔所都는 在今大原府요 曲沃及絳은 皆在今絳州니라.

당은 나라 이름이니 본래는 요임금의 옛 도읍이다.

(『서경』) 우공편에 기주의 경계에 있으니, 태행 항산의 서쪽이고 태원 태악의 들이다.

주나라 성왕이 아우인 숙우를 봉하여 당후를 삼았으니, 남쪽으로는 진나라 물이 흘렀다.

(숙우의) 아들 섭에 이르러 이에 국호를 고쳐 진이라 했다.

뒤에 곡옥으로 옮기고 또 강으로 이사하여 거처하니, 그 땅의 흙이 메말라 백성은 가난하나

부지런하고 질박하고 근심이 깊고 생각이 멀었으니 요임금의 유풍이 남아있었다.

그 때에 진(晉)이라 하지 않고, 당(唐)이라 이름한 것은 대개 그 처음 봉한 옛 국호 때문이다.

당숙이 도읍한 곳은 지금의 태원부이고, 곡옥과 강은 다 지금의 강주에 있다.

[느낀점]

『시경(詩經)』은 중국에서 가장 오래된 시가집으로, 모두가 주(周) 시대의 작품입니다.

공자에 의해 수록된 작품은 모두 305편인데, 그 중에서 반수 이상인 160편은 ‘국풍'이라 하여

여러 지방의 민요를 모은 것으로서 〈시경〉중에서도 문학적으로 가장 뛰어난 부분인데,

이 시가는 ‘당풍(唐風)’ 실송장(蟋蟀章)이며 곧 ‘귀뚜라미 노래’입니다.

이 시가의 전문은 결국 훌륭한 선비가 지녀야 할 품성과 마음자세를 가르치는 노래로써

능호관은 아마도 이 글을 적으면서 혼자있는 쓸쓸한 상황에서 이 시가를 자신의 마음을

수양하는 매개체로 삼으면서 이 글씨를 적었을 것으로 생각됩니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)5 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)4 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)2 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)1 (0) | 2018.04.30 |

| 임신서기석(壬申誓記石) (0) | 2018.04.30 |