2018. 4. 30. 14:26ㆍ工夫

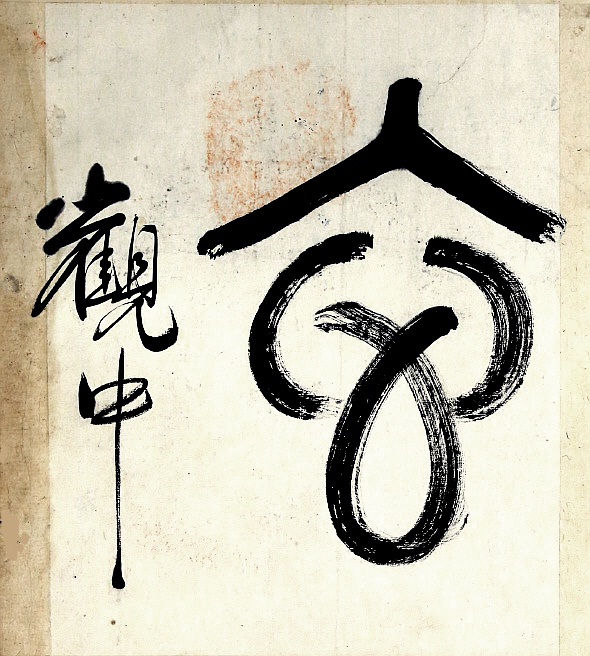

종이 한 면에 두자 또는 한 자씩 큰 전서의 글자가 쓰여 있는데, 글의 내용은 중국 삼국시대

위(魏)나라 죽림칠현(竹林七賢)의 한 사람이었던 혜강(嵇康)이 지은 사언시를 옮겨온

글씨입니다.

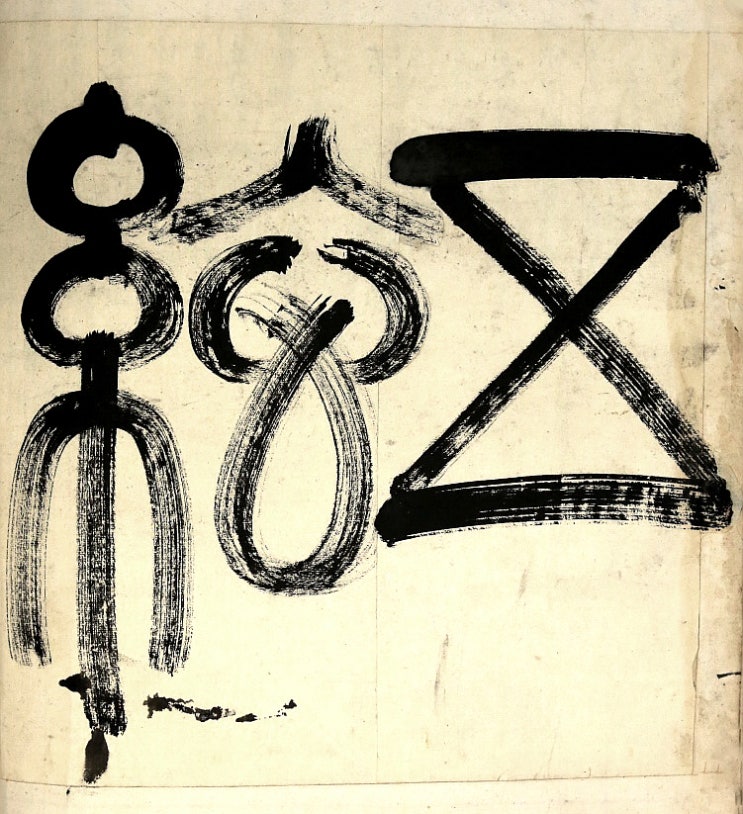

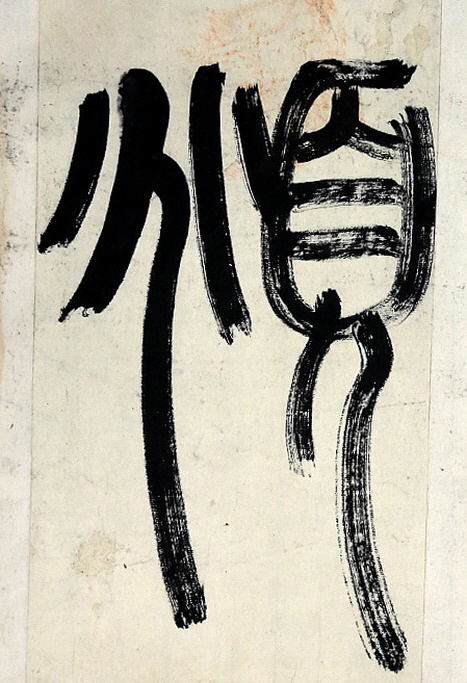

(제34면)手揮

(제35면)五絃

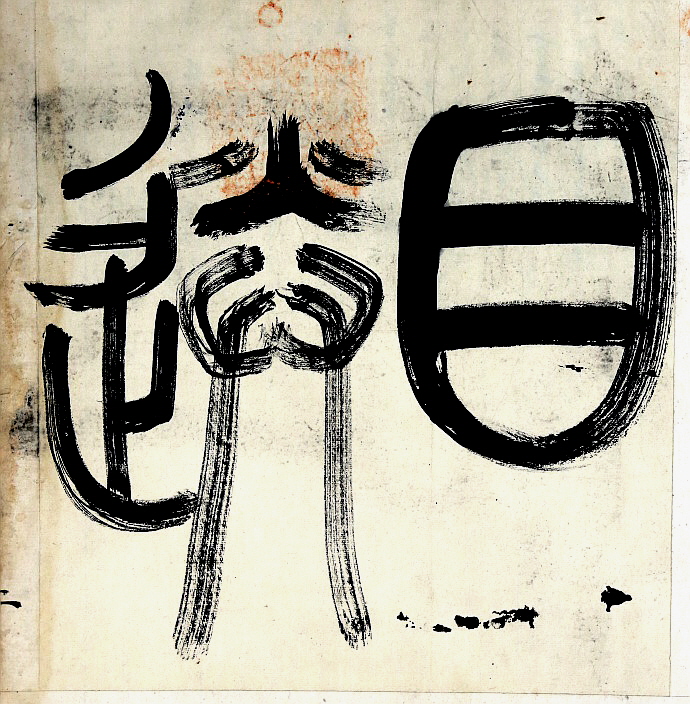

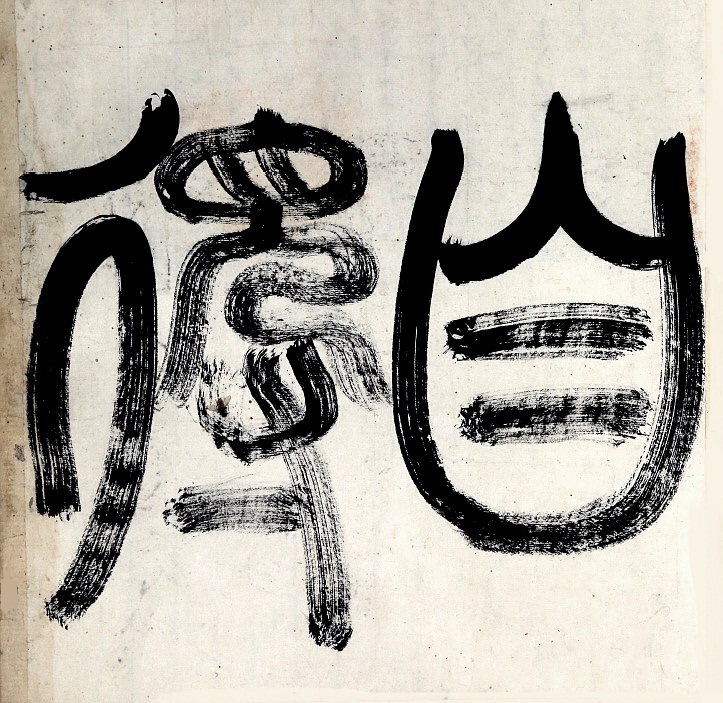

(제36면)目送

(제37면)歸鴻

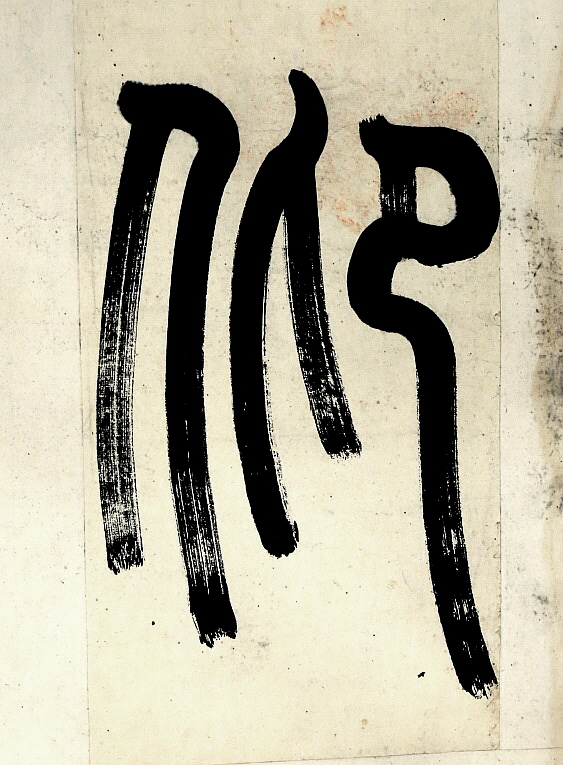

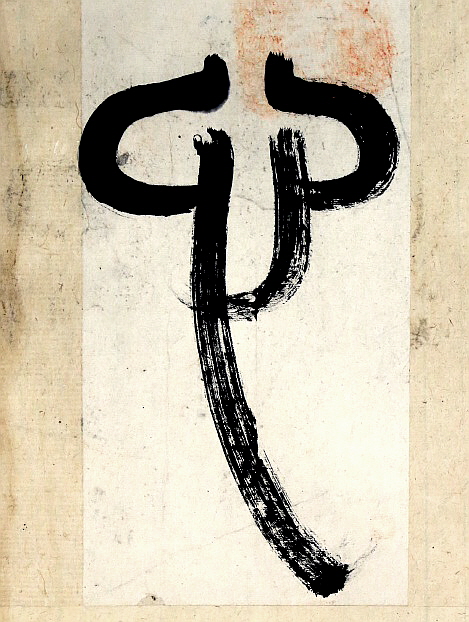

(제38면, 제39면)頒似

(제40면)自得

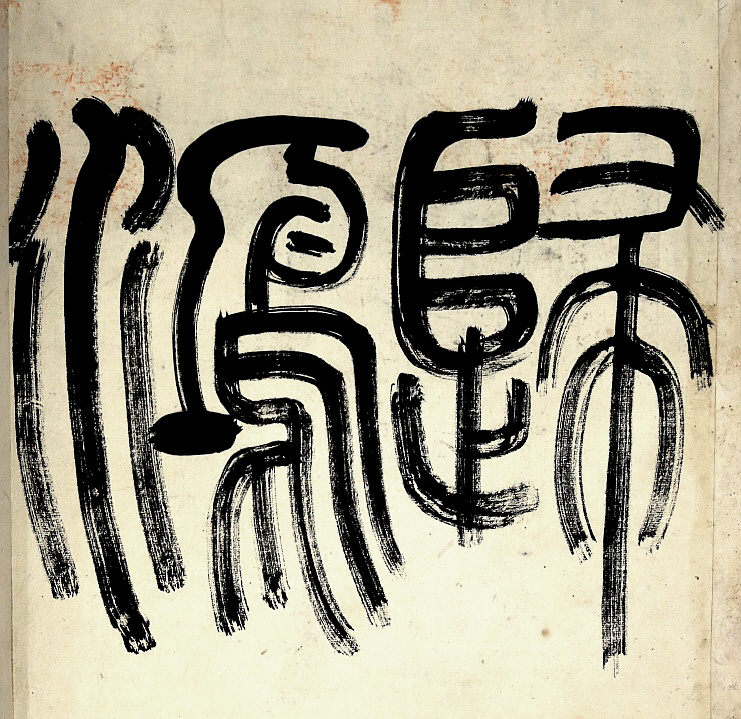

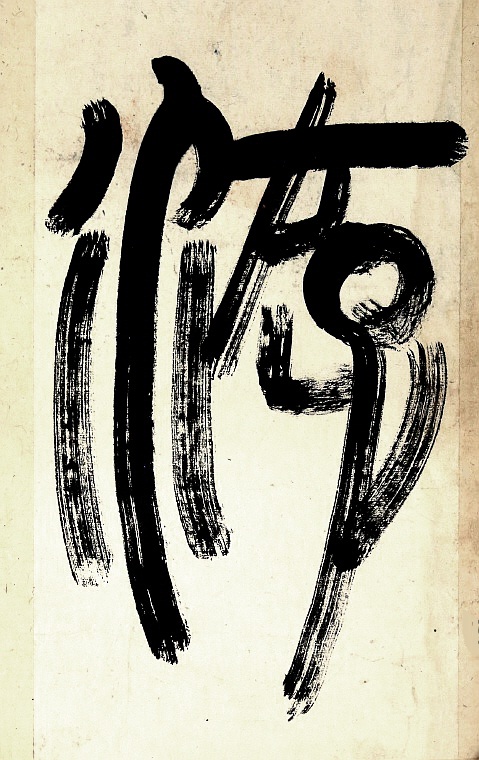

(제41면, 제42면)心游

(제43면, 제44면)太玄 觀中

[원문의 글자와 내용]

手揮五絃(수휘오현) 손으로는 오현을 타면서

目送歸鴻(목송귀홍) 눈으로는 돌아가는 기러기를 보내네.

頒似自得(반사자득) 반백에 스스로 느껴서

心游太玄(심유태현) 마음이 역서에 노닌다.

觀中(관중) 중심을 살핀다.

* 自得(자득) : 1.스스로 느끼다[체득하다]. 2.스스로 만족하다. 자기 만족하다.

* 太玄(태현) : 태현경. 전한(前漢)의 양웅(揚雄)이 주역에 비겨 우주만물의 근원을 논한 역서. 10권.

주역의 음양2원론 대신 시(始) ‧중(中) ‧종(終)이라는 3원으로 설명하고, 이에 역법(暦法)을 가미.

[출전과 원문]

○ 출전 : 嵇康 《贈兄秀才入軍》之十四

○ 원문과 내용

息徒蘭圃(식도란포) 한 무리가 난초 밭에서 쉬며

秣馬華山(말마화산) 화산에서 말을 먹이는데,

流磻平皋(류반평고) 강은 흐르고 언덕은 평평한데

垂綸長川(수륜장천) 긴 하천에 낚시줄 드리우네.

目送歸鴻(목송귀홍) 눈으로는 돌아가는 기러기를 보내고

手揮五弦(수휘오현) 손으로는 오현을 타면서,

俯仰自得(부앙자득) 구부리고 우러르며 스스로 깨달으니

游心太玄(유심태현) 노니는 마음이 역서이네.

嘉彼釣叟(가피조수) 아름다운 저 낚시하는 늙은이

得魚忘筌(득어망전) 고기를 잡으니 통발을 잊었는데,

郢人逝矣(영인서의) 초나라 사람은 떠났으니

誰與盡言(수여진언) 누구와 함께 할 말을 다할까?

* 蘭圃(난포) : 난초밭(蘭草-)

* 得魚忘筌(득어망전) : 물고기를 잡고 나면 통발을 잊는다는 뜻으로, 바라던 바를 이루고 나면 그 목적(目的)을

달성(達成)하기 위(爲)해서 썼던 사물(事物)을 잊어버림을 비유(比喩ㆍ譬喩)해 이르는 말.

* 盡言(진언) : 생각 했던 바를 다 쏟아 놓는 말.

혜강(嵇康, 223년 ~ 262년 추정)

삼국 시대 위(魏)나라 초군(譙郡) 질현(銍縣) 사람. 죽림칠현(竹林七賢)의 한 사람이다.

자는 숙야(叔夜)다. 선조는 해씨(奚氏)고, 회계(會稽) 상우(上虞) 사람인데, 원한을 피해

이주했다.

위나라 장락정주(長樂亭主)를 아내로 삼았는데, 조조(曹操)의 증손녀였다.

제왕(齊王) 조방(曹芳) 정시(正始) 연간에 낭중(郎中)으로 옮겼다가 중산대부(中散大夫)로

승진하여 세칭 ‘혜중산(嵇中散)’으로 불린다. 나중에 은둔하여 벼슬을 하지 않았고,

완적(阮籍) 등과 교유했다.

부정을 용서하지 않는 성격과 노장(老莊)을 숭상하며 반유교적 사상으로 당시 권력층의

미움을 받았다. “탕왕과 무왕을 비난하고 주공과 공자를 가볍게 본다.(非湯武而薄周孔)”고

말하면서 “명교를 넘어서 자연에 맡기라.(越名敎而任自然)”고 주장했다.

산도(山濤)의 추천을 거절하고 관료가 되려고 하지 않았다.

음률(音律)에 정통했고, 고슬(鼓瑟)을 잘 연주했다.

친구 여안(呂安)이 무고를 당하자 이를 변론하다가 종회(鍾會)의 음모에 빠져 사마소(司馬昭)에게

살해당했다.

시를 잘 지었고, 문장도 뛰어났다.

「양생론(養生論)」과 「여산거원절교서(與山巨源絶交書)」 등 수많은 철학적, 정치적 논문과

서간문을 남겼다.

또 거문고의 명수로 「금부(琴賦)」가 있는 것 이외에도, 시인으로서는 당시 주류를 이루어

가던 5언시가 아니라 『시경(詩經)』 이래의 4언시를 애호하여 철학적 사색을 노래하는

것으로 일관하여 완적과 함께 이름이 높았다.

저서에『고사전(高士傳)』과 『성무애악론(聲無哀樂論)』,『석사론(釋私論)』,『혜강집(嵇康集)』

등이 있다.

[느낀점]

이 글은 『원령첩(元靈帖)』의 상권에서 마지막 부분을 차지하고 있는 글로써 A.D. 3세기경

중국 위나라 혜강(嵇康)이 지은 사언절구의 3연시 중 두 번째 연의 시를 차용하여 적으면서

원시의 ‘俯仰(부앙)’를 ‘頒似(반사)’로 바꾸었고, ‘유심태현(游心太玄)’에서 ‘유(游)’와 ‘심(心)’의

순서를 서로 바뀌어 놓았습니다.

혜강(嵇康)은 조위(曹魏)의 종실(宗室) 사위로 일찍이 조조(曹操)의 증손녀(曾孫女)와

결혼하여 벼슬이 중산대부(中散大夫)를 지냈으나 후에 종회(鍾會)에게 모함을 받고 처형되었던

인물로써 노장학(老莊學)과 양생술(養生術)에 조예가 깊었고, 시문(詩文)과 거문고에 능했으며,

완적(阮籍), 산도(山濤), 향수(向秀), 유영(劉伶), 왕융(王戎), 완함(阮鹹) 등과 더불어 교유하여

‘죽림칠현(竹林七賢)’으로 일컬어지는 학자였습니다.

그러므로 능호관은 이러한 혜강(嵇康)과 자신의 인생이 서로 닮은 점이 있다고 느끼면서

혜강의 사언시에 자신의 심정을 대입시키며 글씨를 썼던 것입니다.

혜강의 원시는 초나라 충신 굴원이 모함으로 인해 정계에서 배척당하고 동정호 남쪽을 헤매며

울분에 찬 시를 읊었던 모습을 되새기면서 충신의 삶을 기리며 추앙하는 내용을 담고 있는데,

능호관은 아마도 이 세 개의 연작시 중 두 번째 시가 벼슬을 그만두고 종강모루에 은거하고

있는 자신의 심정에 가장 크게 와 닿았을 것으로 생각됩니다.

능호관은 이 혜강의 시를 빌려 은거하면서 스스로 공부하며 수양하는 삶에서 역서의 이치를

깨닫고 있음을 말하고 있으며, 더 나아가 관찰사와의 다툼에서 자신이 모함을 받은 사항이

있음을 넌지시 말하고 있다고 여겨집니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)8 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)7 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)5 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)4 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)3 (0) | 2018.04.30 |