2018. 4. 30. 13:39ㆍ工夫

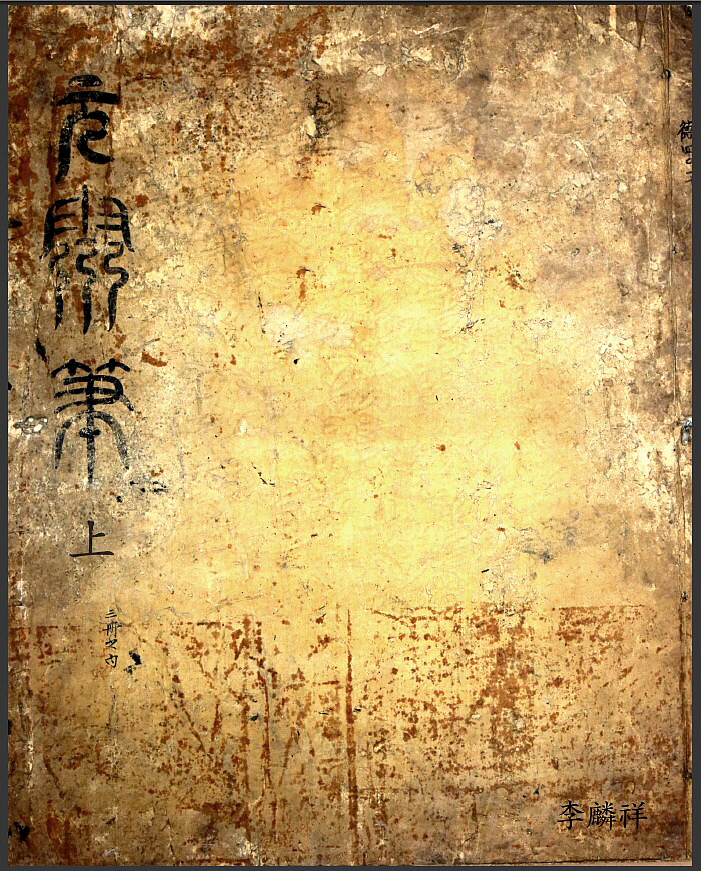

원령첩(元靈帖)』은 책의 겉표지에 전서로 ‘원령필(元靈筆)‘

이라 적혀 있어 이 서책을 소장하고 있는 국립중앙박물관에서 편의상 이 서책을 『원령첩

(元靈帖)』이라 이름 하였습니다.

이 책은 모두 상(上)·중(中)·하(下) 세 권으로 구성되어 있는데, 페이지에 따라서 한 글자부터

두자, 4자, 6자, 8자, 9자, 12자 등 다양한 형태를 나타내고 있으며, 화면은 상권이 64면,

중권이 72면 하권이 63면으로써 모두 199면인데, 그 내용은 유학의 성현이나 성인의 말씀

또는 유명한 시인의 시를 추출하여 옮겨 적은 게 많습니다.

[사진자료와 글씨의 원문]

(겉표지) 元靈筆 上

※ 글의 순서상 제49면~제64면이 첫머리에 오며, 이후 제1면~제4면이 연결 됨.

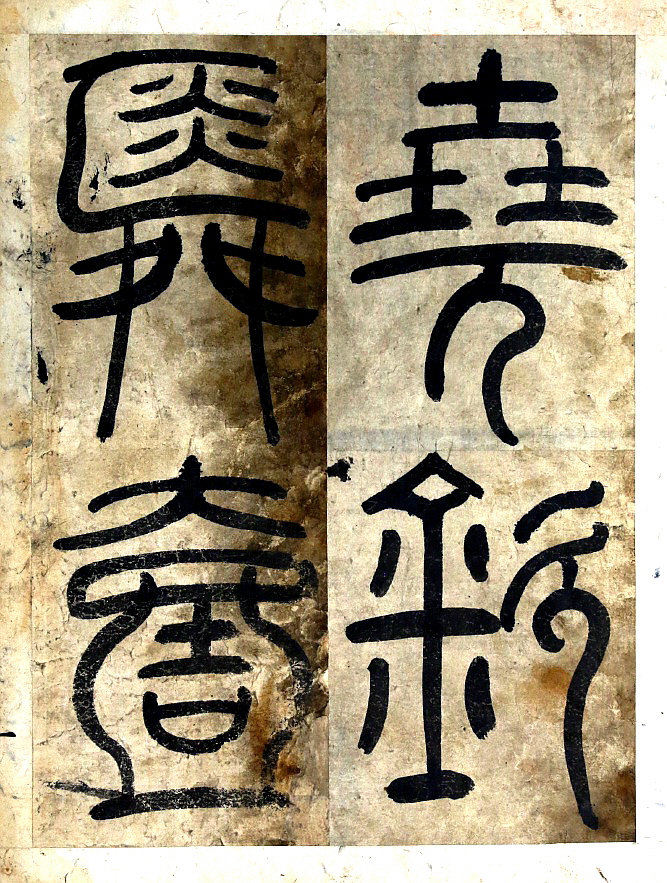

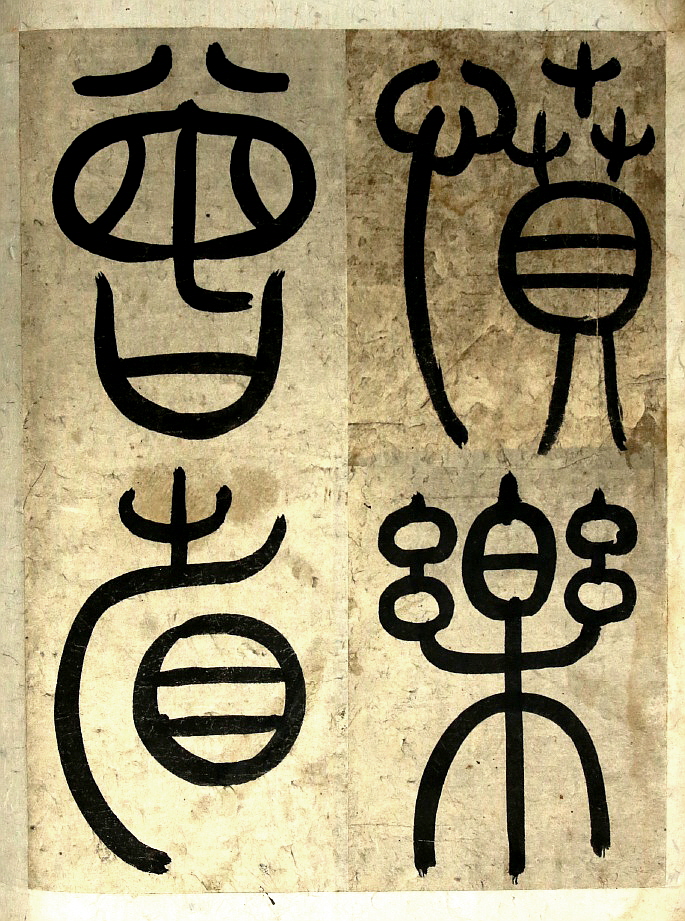

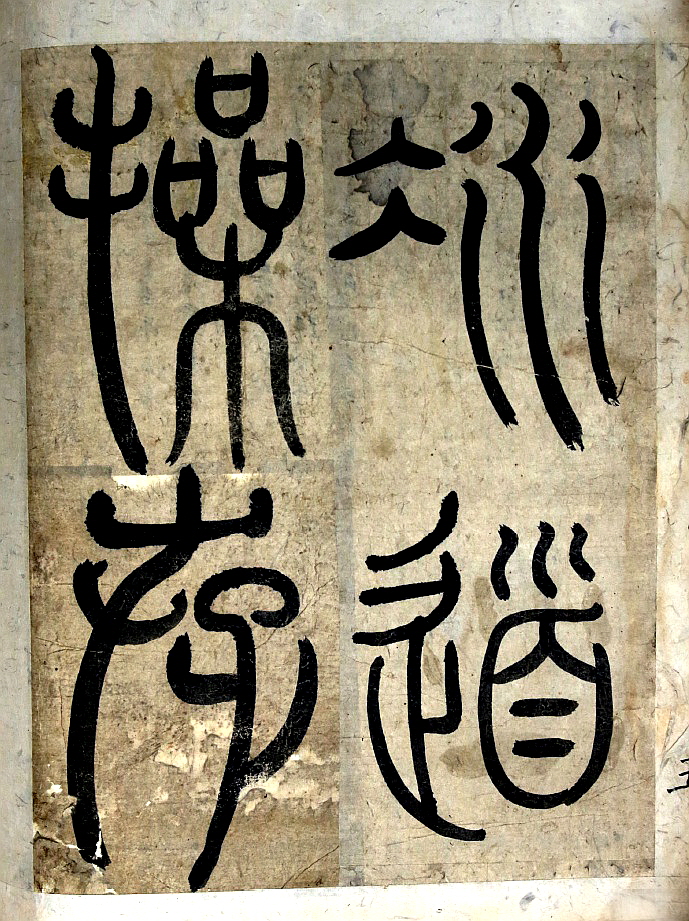

(제49면) 堯欽 舜一

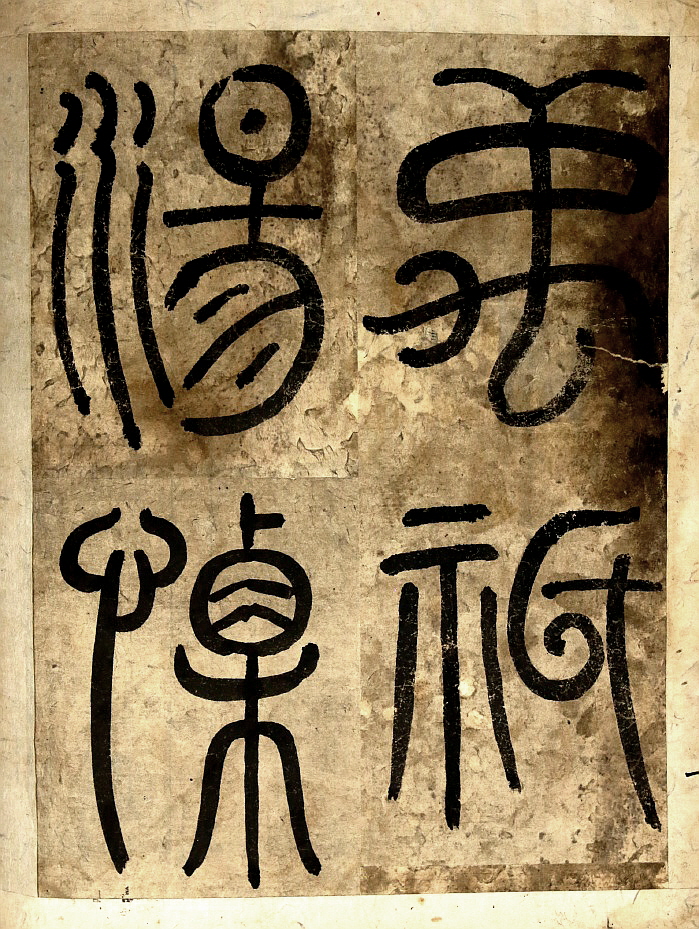

(제50면) 禹祗 湯慄

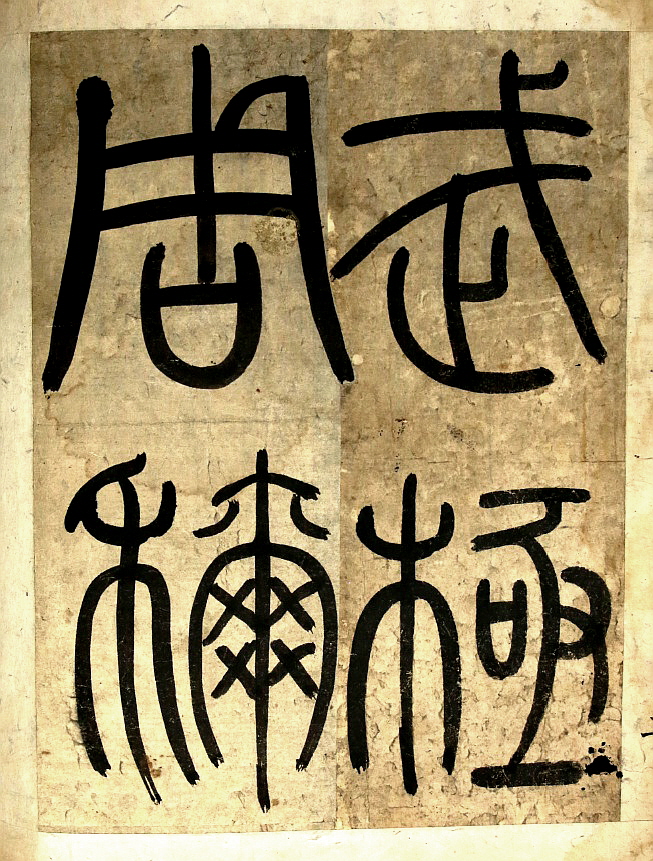

(제51면) 翼翼 文心 蕩蕩

(제52면) 武極 周稱

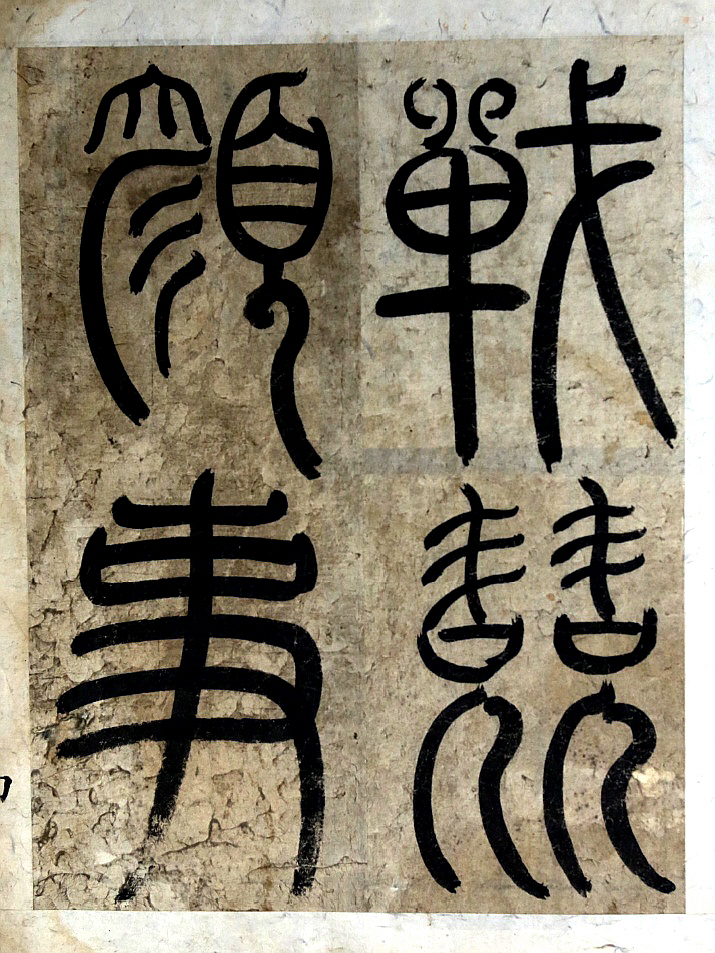

(제53면) 乾惕 孔云

(제54면) 憤樂 曾省

(제55면) 戰兢 顔事

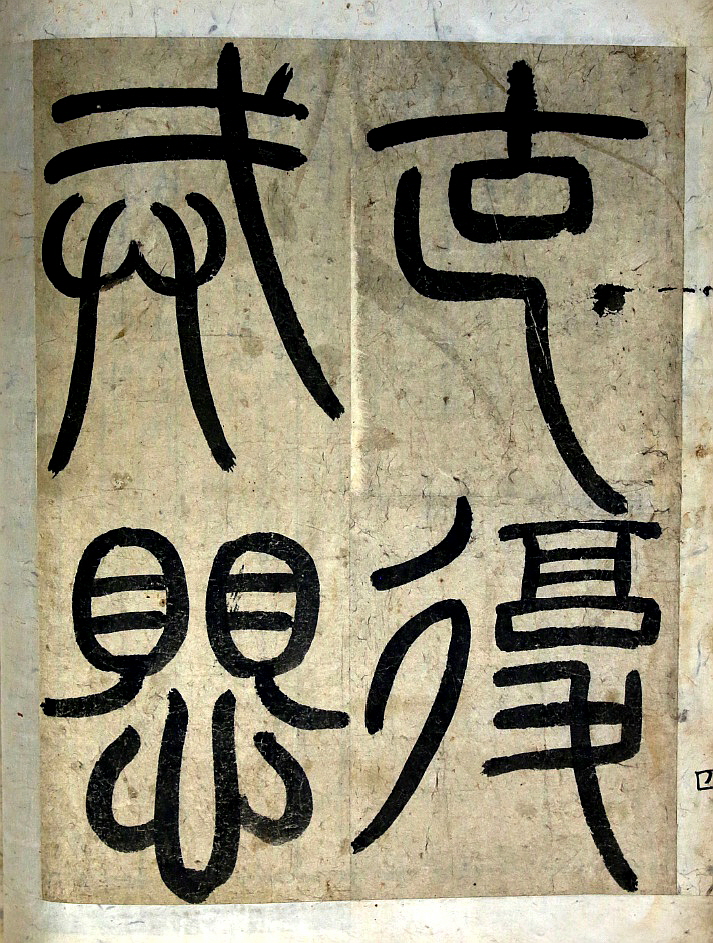

(제56면) 克復 戒懼

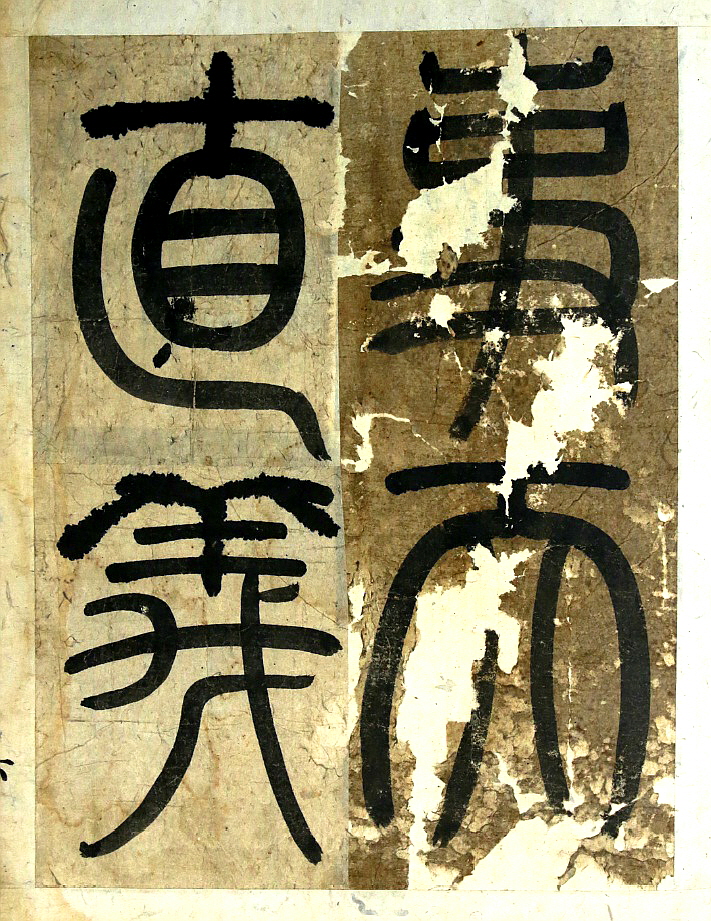

(제57면) 愼獨 明誠

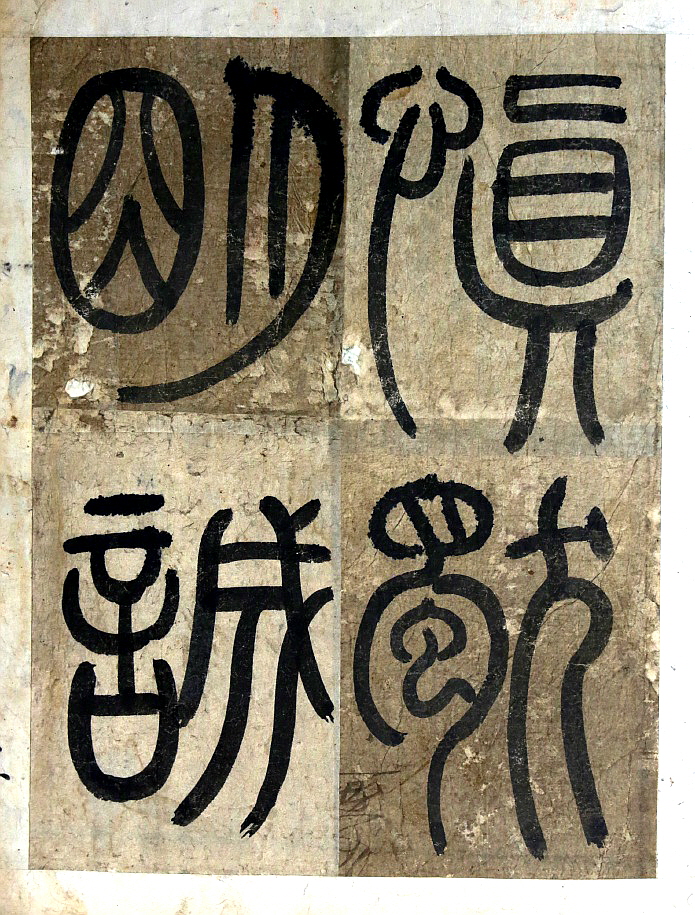

(제58면) 凝道 操存

(제59면) 事天 直義

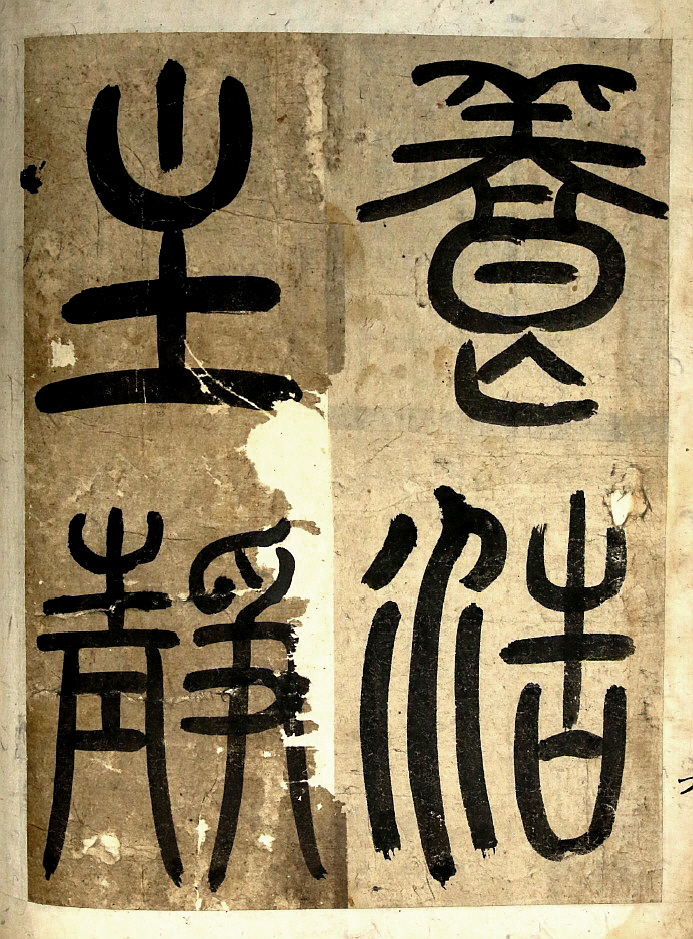

(제60면) 養浩 主靜

(제61면) [無字趨]欲 光風

※ [無字趨]는 “무(無)자를 추구한다”라는 뜻으로 능호관 선생이 처음 다른 글자를 썼다가

원문과 다른 글자임을 확인하고 사후에 별지에 이 세 글자를 써서 원래의 글자를 가린

것으로 판단 됨.

(제62면) 霽月 吟弄

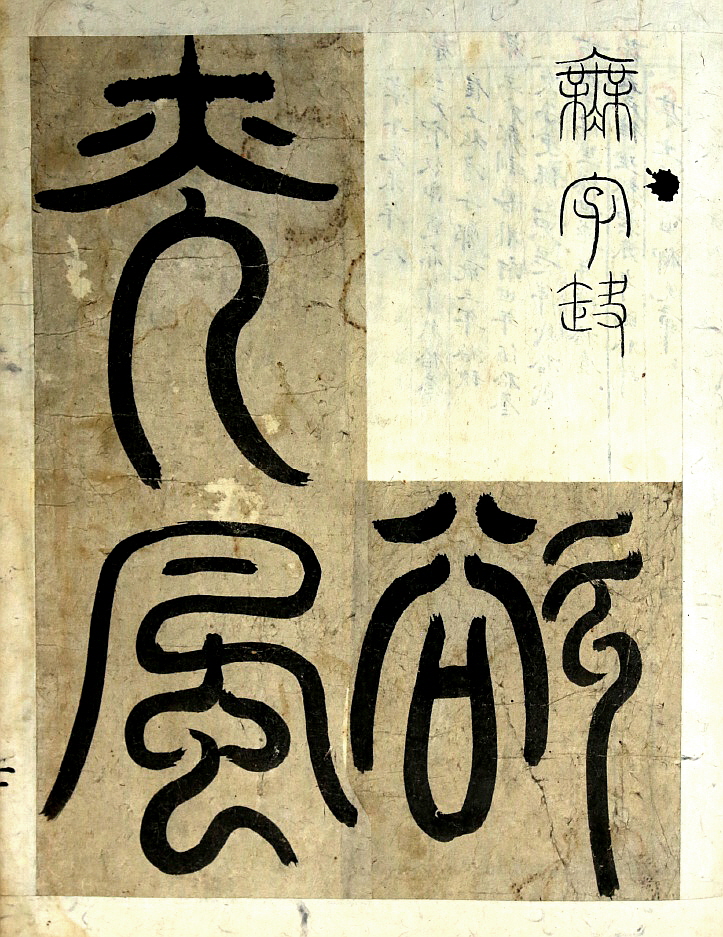

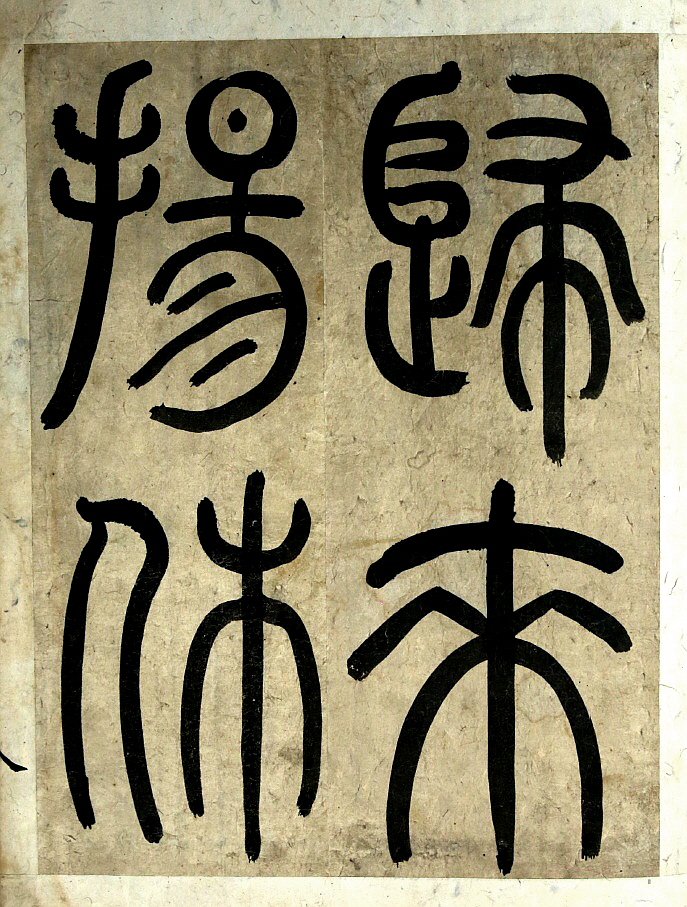

(제63면) 歸來 揚休

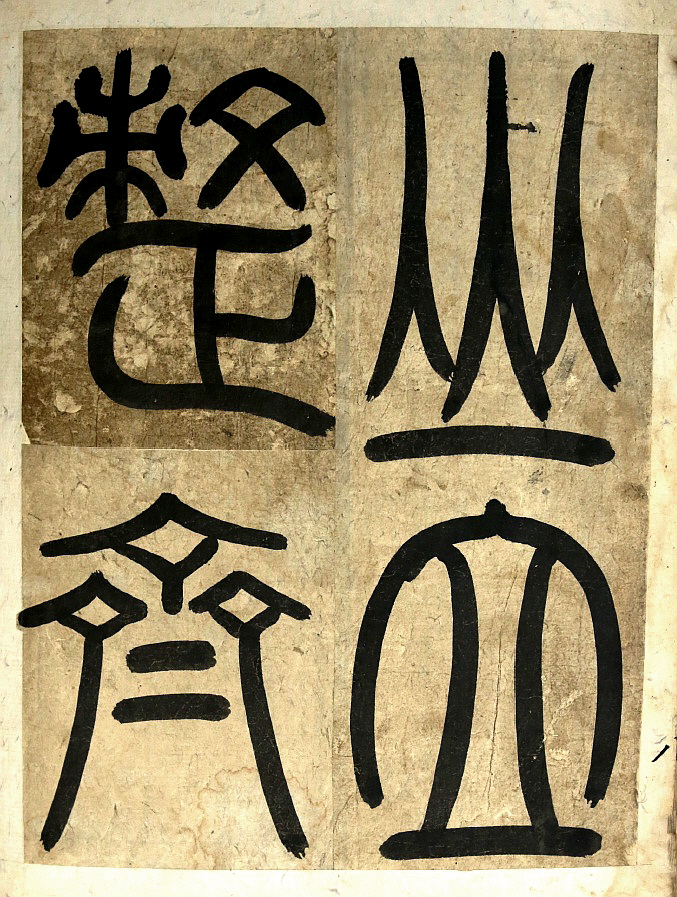

(제64면) 山立 整齊

(제1면) 嚴肅 主一

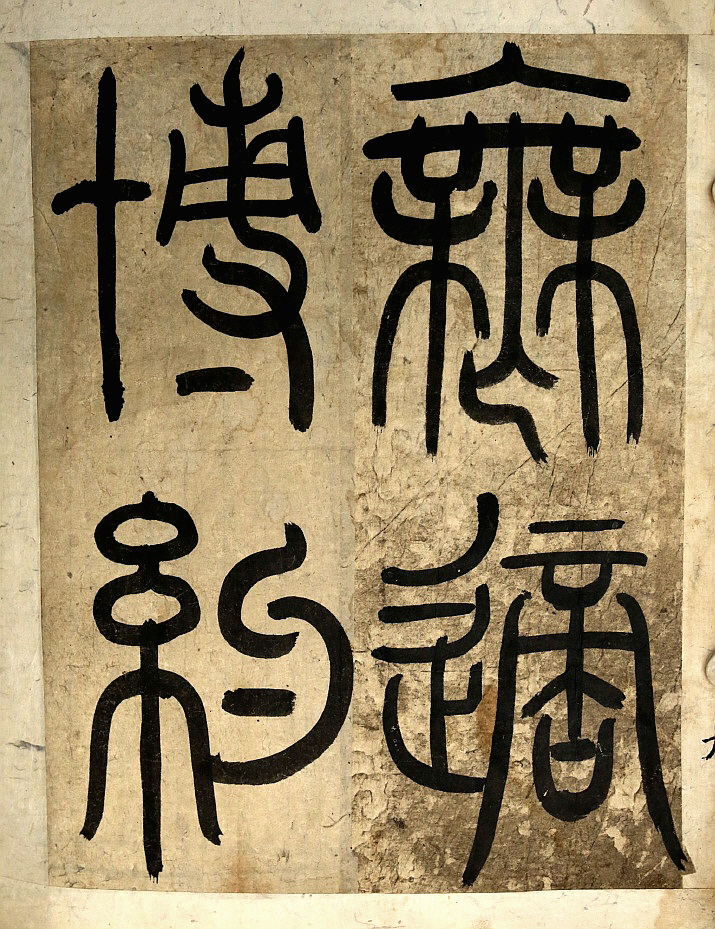

(제2면) 無適 博約

※ 제2면과 제3면 사이에 있어야 할 “兩至 淵源” 네 글자가 탈락되고 현재는 없음.

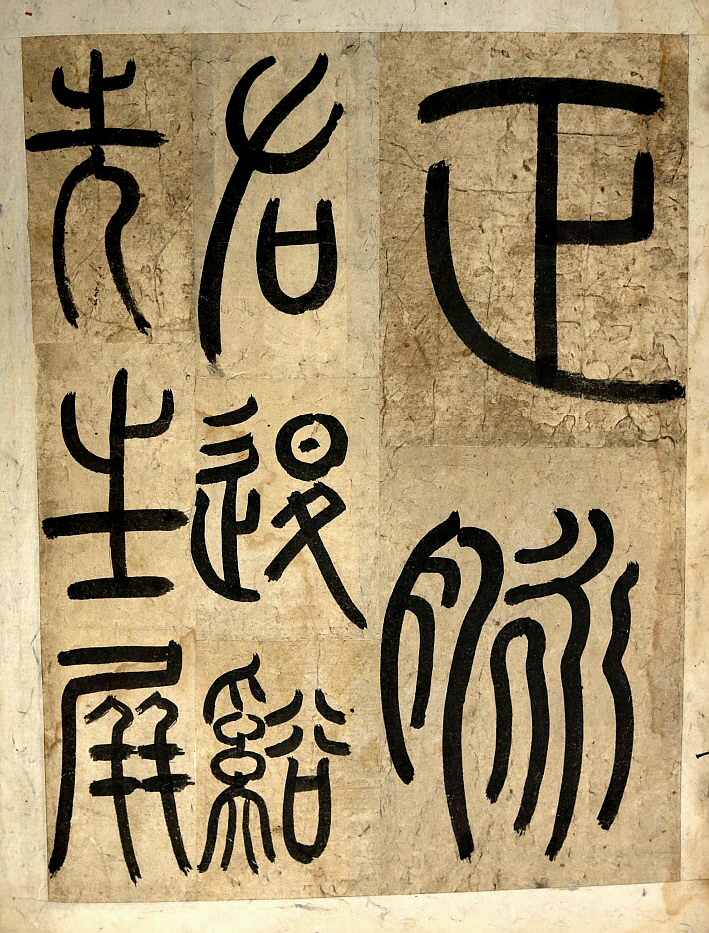

(제3면) 正脈 右退溪先生屛

(제4면) 銘

※ 제 4면은 왼쪽의 남는 공간에 다른 문장이 시작되는 두 글자가 있지만 이 포스트를

구성하기 위해 필요없는 부분의 사진을 의도적으로 절단 함.

[글자의 원문과내용]

堯欽舜一(요흠순일) 요(堯)임금이 공경하며 순임금은 한결같았는데

禹祗湯慄(우지탕률) 우왕(禹王)도 공경하였고 탕왕은 두려워하였네.

翼翼文心(익익문심) 문왕(文王)의 마음은 공경하며 삼간 것이고

蕩蕩武極(탕탕무극) 무왕(武王)의 지극함은 넓고 아득한 것이네.

* 翼翼(익익) : ① 공경하고 삼가는 모양 ② 질서 정연한 모양 ③ 많은 모양 ④ 굳센 모양

⑤ 날아오르는 모양

* 蕩蕩(탕탕) : ①썩 큰 모양 ②넓고 아득한 모양 ③평탄(平坦)한 모양 ④마음이 유연(悠然)한 모양

周稱乾惕(주칭건척) 주공(周公)을 일컫기를 하늘을 두려워하였다하고

孔云憤樂(공운분낙) 공자(孔子)를 말하기를 원통함을 즐겼다고 하네.

曾省戰兢(증생전긍) 증자(曾子)가 명심한 것은 싸움을 삼간 것이고

顔事克復(안사극복) 안자(顔子)가 섬긴 것은 극기복례(克己復禮)이네.

* 周公(주공) : 문왕의 아들이자 무왕의 동생. 무왕이 죽자 조카를 도와 주(周)나라의 기초(基礎)를 다짐.

* 顔子(안자) : 공자(孔子)의 수많은 제자 중 가장 사랑한 제자.

* 克己復禮(극기복례) : 자기의 사욕을 극복하고 예(禮)로 돌아갈 것을 뜻하는 말. 『논어「안연편(顔淵篇)」에서

공자가 제자인 안연에게 인(仁)을 실현하는 방법을 설명한 말이다.

戒懼愼獨(계구신독) 경계하고 두려워하며 홀로 있을 때 삼가하여

明誠凝道(명성응도) 밝게 정성을 다해야 도(道)에 엉기고

操存事天(조존사천) 지조를 지키면서 하늘을 섬기며

直義養浩(직의양호) 곧고 옳음을 길러야 넓어지네.

主靜無欲(주정무욕) 욕심없이 고요함을 이끄니

光風霽月(광풍제월) 맑은 날의 바람이고 비 갠 뒤의 달이네.

吟弄歸來(음농귀래) 돌아와 읊고 즐기니

揚休山立(양휴산립) 날아갈 듯 쉬면서 산에 멈추어 서네.

* 光風霽月(광풍제월) : ①비가 갠 뒤의 맑게 부는 바람과 밝은 달 ②마음이 넓고 쾌활하여 아무 거리낌이

없는 인품. 비가 갠 뒤의 바람과 달처럼, 마음결이 명쾌하고 집착이 없으며 시원하고

깨끗한 인품을 형용한 말. 옛날 중국의 黃庭堅(황정견)이 周敦頤(주돈이)의 인품을 평한 말.

整齊嚴肅(정제엄숙) 가지런하고 엄숙히 하면서

主一無適(주일무적) 한가지로 집중하여 잡념을 없애네.

博約兩至(박약량지) 박문(博文)과 약례(約禮) 둘 다 지극히 하니

淵源正脈(연원정맥) 학문의 근원인 바른 맥이네.

* 主一(주일) : ①(마음을) 한 곳에 모음 ②(정신(精神)을) 집중(集中)하여 산란(散亂)하지 않게 함.

* 主一無適(주일무적) : 마음을 한 군데 집중하여 잡념(雜念)을 없앤다는 의미로 경(敬)을 설명한 말임.

정자(程子)·주자(朱子) 이후 송유(宋儒)들의 수양설(修養說)이었음. 정주학파(程朱 學派)의

술어(述語)로 ‘경(敬)’을 풀이한 말임.

* 博約(박약) : 학문을 널리 닦아 오묘한 사리를 깨닫고 나서, 복잡한 예의 절차는 절도에 맞게 간략하고

적당하게 행함. 박문약례(博文約禮)의 줄임말.

* 淵源(연원) : 사물(事物)의 근원(根源). 처음 입교할 때 이끌어주는 사람.

右退溪先生屛銘 오른쪽은 퇴계선생이 병풍에 쓴 글이다.

* 屛銘(병명) : 병풍의 이름. 儒家에서 嫡傳弟子(요즘의 수제자)에게 내리는 증표

[느낀점]

이 글은 퇴계(退溪) 이황(李滉) 선생이 후학에게 남긴 글로써 사언절구로써 총 80자의 글자로

구성되어 있는데, 퇴계집에 기록되어 있으며 현재 경북 안동에 있는 학봉(鶴峯) 김성일(金誠一)

고택에 소장되어 있는 병풍에 퇴계선생의 친필로 남아 있는 글입니다.

이 글은 퇴계선생이 주자의 심학(心學, 性理學)과 박약(博約)의 진전에 힘쓸 것을 주장한

글로써 결국 학문을 널리 닦아 오묘한 사리를 깨달아야 한다는 선현의 말씀을 능호관

선생이 마음에 깊이 새기면서 이 책의 서두의 문장으로 시작하였던 글입니다.

이 서첩은 능호관 선생의 글씨를 모은 책으로써 성첩의 상태를 보면 능호관 선생이 쓴 원래의

종이를 다른 종이를 받침으로 덛대어 겹쳐서 완성된 책자로 퇴계선생의 글을 전서로 쓴

능호관의 글씨는 한 면에 네 자씩 쓰여져 있습니다.

현재 성첩된 책자를 기준으로 보면 퇴계선생의 글이 시작되는 부분은 현재의 서첩 제49면

부터 책의 끝 부분인 제64면이고 이후의 내용이 제1면에서 제4면까지로 연결되고 있습니다.

또한 퇴계의 원문과 대조해 보면 제2면과 제3면 사이에 있어야 할 “兩至 淵源”네 글자가

상실되어 있습니다.

이는 아마도 후대 인사가 이 책을 성첩하면서 착오로 한 면을 빠트렸거나 성첩시기에 이미

이 부분에 대한 능호관의 필적을 잃어 버렸을 가능성이 있는 부분입니다.

아울러 제61면을 보면 한 글자가 들어가야 할 부분에 새로운 쪽지 종이를 덧대 붙이고 작은

글씨로 세 자를 적었습니다.

이는 원래 다른 글자가 적혔으나 능호관이 사후에 원문을 보고 글자가 틀렸음을 확인 한 후

기존 글자위에 수정하는 글자를 별지에 써서 쪽지를 오려서 원본위에 붙인 것으로 이는 종이가

귀하던 시절에 새 종이에 쓰는 것이 어쩌면 낭비라고 생각하였을 것입니다.

하여튼 서책을 성첩할 당시의 상황과 성첩한 상태로 보아 책자로 꾸민 사람의 학문적 수준도

약간은 읽을 수 있는 재미있는 서첩으로써 능호관이 자필의 글씨로 남긴 서첩에서 맨 처음에

올라와 있는 글이 퇴계선생이 후학에게 남길 글을 선정한 점으로 볼 때 능호관은 퇴계 선생을

매우 존경하고 그 분의 말씀을 따라 살겠다는 굳은 각오가 느껴지는 명문입니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)3 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)2 (0) | 2018.04.30 |

| 임신서기석(壬申誓記石) (0) | 2018.04.30 |

| 월왕구천검(越王勾践剑)과 조충문(鳥蟲文) (0) | 2018.04.30 |

| 조충문(鳥蟲文) 도장 ‘武意(무의)’ (0) | 2018.04.30 |