2018. 4. 10. 18:19ㆍ한국의 글,그림,사람

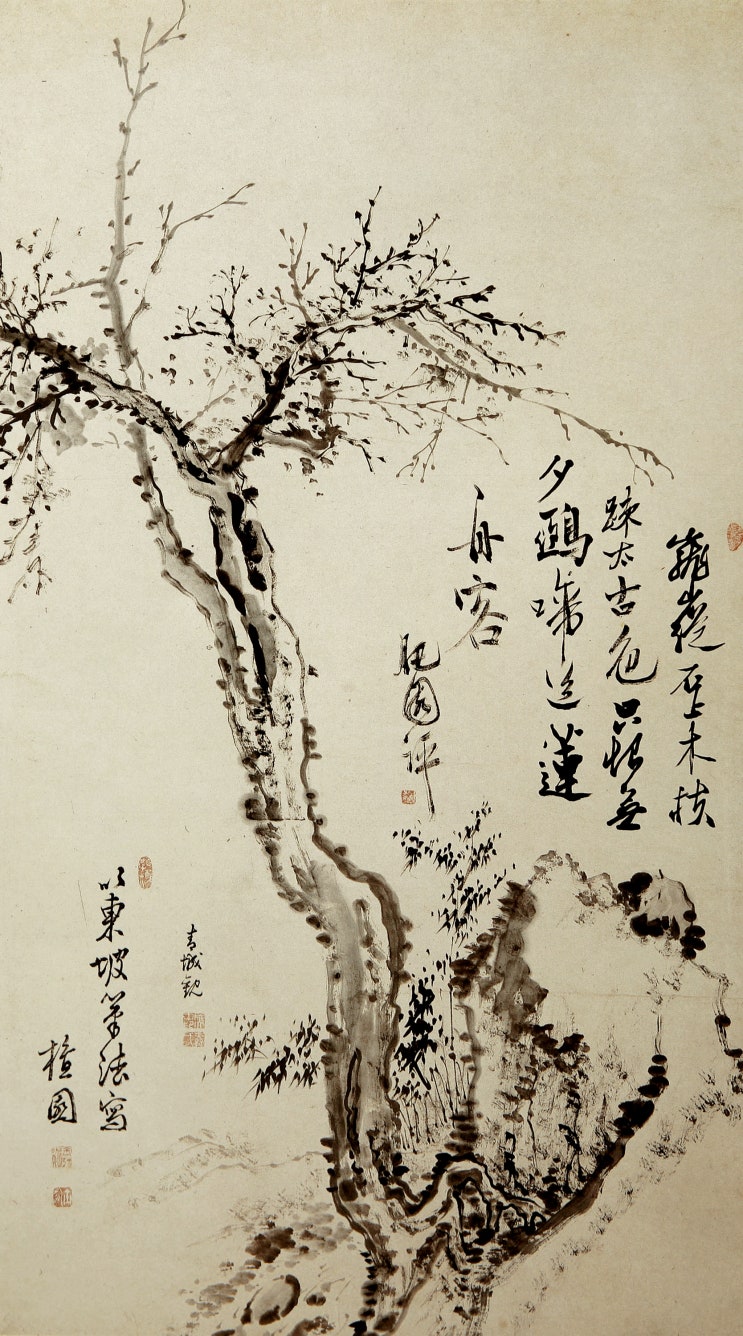

조선후기 천재화가 단원(檀園) 김홍도(金弘道)가 그린 고목석죽도(枯木石竹圖)입니다.

109.1×60.6cm 크기의 지본수묵화인 이 작품은 현재 개인이 소장하고 있는 것으로 알려져

있습니다.

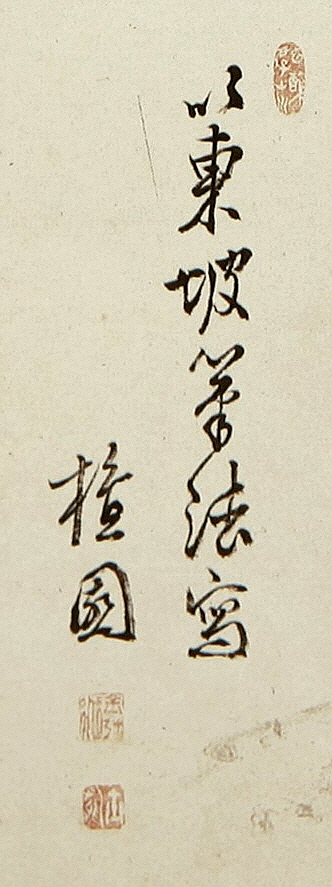

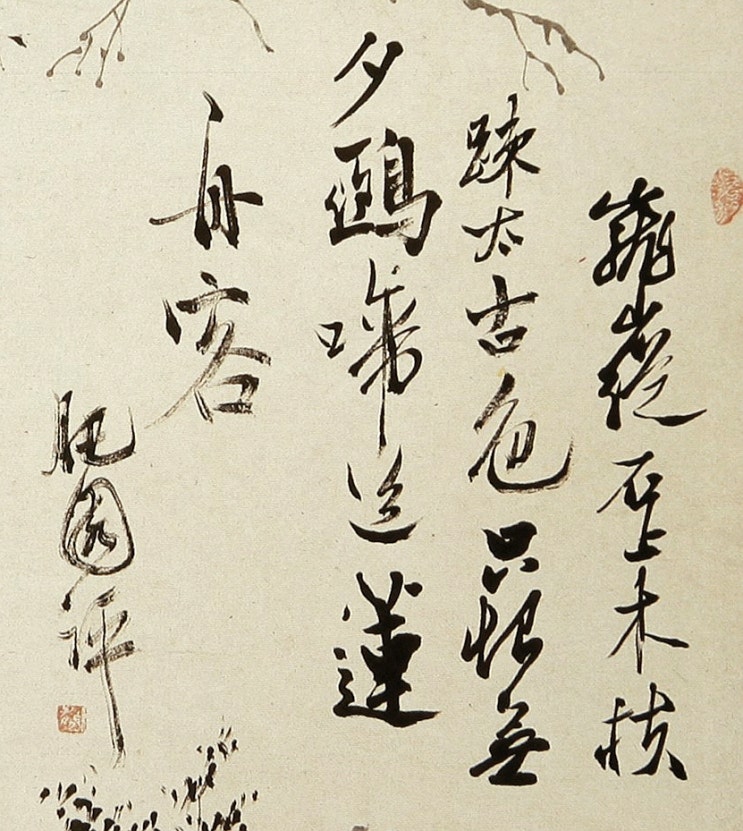

[제화글 1 : 金弘道]

以東坡筆法寫 소동파의 화법으로 그렷다.

檀園 단원

[인장] : 好心山水醉(호심산수취), 金弘道(김홍도), 사능(士能)

김홍도(金弘道, 1745년∼1806?)

조선시대의 화가. 본관은 김해(金海). 자는 사능(士能), 호는 단원(檀園)·단구(丹邱)·

서호(西湖)· 고면거사(高眠居士)·취화사(醉畫士)·첩취옹(輒醉翁).

만호를 지낸 진창(震昌)의 종손이자 석무(錫武)의 아들이다.

영.정조의 문예부흥기부터 순조 연간 초기에 활동했다. 어린 시절 강세황의 지도를 받아

그림을 그렸고, 그의 추천으로 도화서 화원이 되어 정조의 신임 속에 당대 최고의 화가로

자리 잡았다.

산수, 인물, 도석, 불화, 화조, 풍속 등 모든 장르에 능하였지만, 특히 산수화와 풍속화에서

뛰어난 작품을 남겼다.

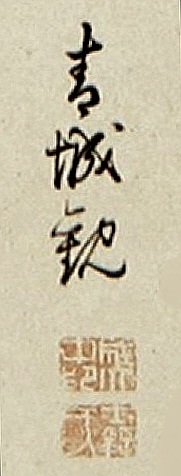

[제화글 2 : 成大中]

靑城觀 청성(성대중)이 보았다.

[인장] : 成大中印(성대중인), 사집우(士執于)?

성대중(成大中, 1732∼1809)

본관은 창녕(昌寧). 자는 사집(士執), 호는 청성(靑城)·순재(醇齋)·동호(東湖)이며 아버지는

찰방 성효기(成孝基)이다.

1753년(영조 29)에 생원이 되고, 1756년에 정시 문과에 병과로 급제하였다.

서얼이라는 신분적 한계 때문에 순조로운 벼슬길에 오르지 못할 처지였으나, 영조의

탕평책에 편승한 서얼들의 신분상승운동인 서얼통청운동(庶孼通淸運動)에 힘입어

1765년 청직(淸職)에 임명되어 서얼통청의 상징적 인물이 되었다.

1763년에 통신사 조엄(趙曮)을 수행하여 일본에 다녀왔고, 1784년(정조 8)에 흥해군수

(興海郡守)가 되어 목민관으로서 선정을 베풀었다. 정조의 극진한 보살핌에도 불구하고

신분적인 한계에 묶여 부사(府使)의 벼슬에 그쳤다.

학맥은 노론 성리학파 중 낙론계(洛論系)에 속하여 성리학자로서의 체질을 탈피하지는

못했으나, 당대의 시대사상으로 부각된 북학사상(北學思想)에 경도하여 홍대용(洪大容)·

박지원(朴趾源)·이덕무(李德懋)·유득공(柳得恭)·박제가(朴齊家) 등과 교유하면서 이들에게

가학(家學) 및 스승 김준(金焌)에게서 전수받은 상수학적(象數學的)인 학풍을 발전적으로

계승, 전달하여 북학사상 형성에 일익을 담당하였다.

낙론계 성리학자와 북학파의 중간적 위치에 처하여, 정조대에 추진된 문체반정(文體反正)의

정책에 적극 호응하여 북학파와 다른 성향을 보이는 점도 바로 이 중간적 위치와 신분적

약점 때문으로 파악된다. 저서로는 『청성집(靑城集)』 10권 5책이 있다.

[제화글 3 : 朴奎淳]

籠嵸石上 한데 뭉쳐 우뚝 솟은 돌 위에

木枝疏太古色 나뭇가지는 성글어 태고의 색이니

只能無夕鵶啼送蓮舟客 단지 석양의 까마귀만 신선을 울며 보내지 않으리.

肥園評 비원(박규순)이 평했다.

* 能無(능무) : …이 아닐 수 있겠는가?

* 蓮舟(연주) : 연밥 딸 때 타는 작은 배. 연잎 모양의 배. 신선이 타는 배.

[인장] : 판독불가

박규순(朴奎淳, 1740~?)

본관은 밀양(密陽)이며, 자는 대규(大圭)이고 호는 비원(肥園)이다.

충청도 예산(禮山)에서 태어났다. 사마시를 거쳐 1777년(정조 1) 정시문과에 을과로

합격하였다. 이후 낭청(郞廳) 등을 지내다가 1784년 홍문관부수찬을 거쳐 부교리

등을 지냈다. 1791년(정조 15) 《장릉지(莊陵誌)》의 수정에 참여하였다.

이듬해에는 영남 유생의 상소에 대한 비지(批旨)를 모독한 안총(安寵)의 무리를

벌주기를 상소하였다. 이어 동부승지로 임명되었으나 조흘강시관(照訖講試官)으로

시험에 부정이 개입되었다는 혐의로 하옥된 윤영희(尹永僖)를 감싸다가 유배되었다.

얼마 안 되어 풀려나 1794년(정조 18) 좌부승지에 제수되었으나 이조판서

김재찬(金載瓚)으로 탄핵으로 외직인 영평현령(永平縣令)에 임명되었다.

1796년 교리로 있을 때 중국과 일본의 물건을 무역하지 못하도록 상소하여

사치풍조를 막는 데 주력하였다. 1797년 우부승지에 제수되었으나 여러 승지들이

그와는 동료가 되고 싶지 않다 하여 소명을 어기니 다시 공조참의로 옮겨 제수하였다.

[작품의 감상과 느낌]

그림은 나뭇잎이 모두 떨어진 스산한 초겨울 날씨에 오래된 바위와 고목이 함께 서 있는

모습을 표현한 고목죽석도(枯木竹石圖)로써 중국 북송(北宋) 시기 소동파(蘇東坡) 이후

관료들에 의해 매우 유행한 문인화(文人畵)의 전형적인 소재중 하나입니다.

도화서 화원 출신인 단원(檀園)은 문인화 또한 깊은 경지의 세계를 구축하고 있었는데,

이런 스산한 느낌의 고목(枯木)과 바위 등의 산수화는 그의 만년에 많이 등장하는

작품으로써 오랜 세월 온갖 풍파에 견디며 살아가는 자신의 인생을 표현하고 있다고

느껴집니다.

여백의 공간에 쓰여진 제화 글은 청성(靑城) 성대중(成大中)과 비원(肥園) 박규순(朴奎淳)

으로 두 사람 모두 단원과 동 시대 인물로써 매우 가까웠던 사이로 보여집니다.

특히 박규순(朴奎淳)의 제화 글을 보면 단원을 신선에 비유하며 그의 말년 불행을

안타까워하고 있는 심정이 그대로 드러나 있습니다.

단원이 표현한 그림의 내용은 선비의 지조로 오랜 세월 바르게 살아왔으며 지금은

어렵고 힘들지만 좋은 세상을 다시 만나면 아름다운 꽃을 피우겠다는 자신의 마음가짐을

드러내고 있는 아름다운 작품입니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의 노백도(老栢圖) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 학산(鶴山) 윤제홍(尹濟弘)의 일모귀래도(日暮歸來圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 유묵첩 「회도인시(回道人詩)」 (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의 기려도(騎驢圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 유춘(有春) 이인문(李寅文)의 우경산수도(雨景山水圖) (0) | 2018.04.10 |