2018. 4. 10. 17:59ㆍ한국의 글,그림,사람

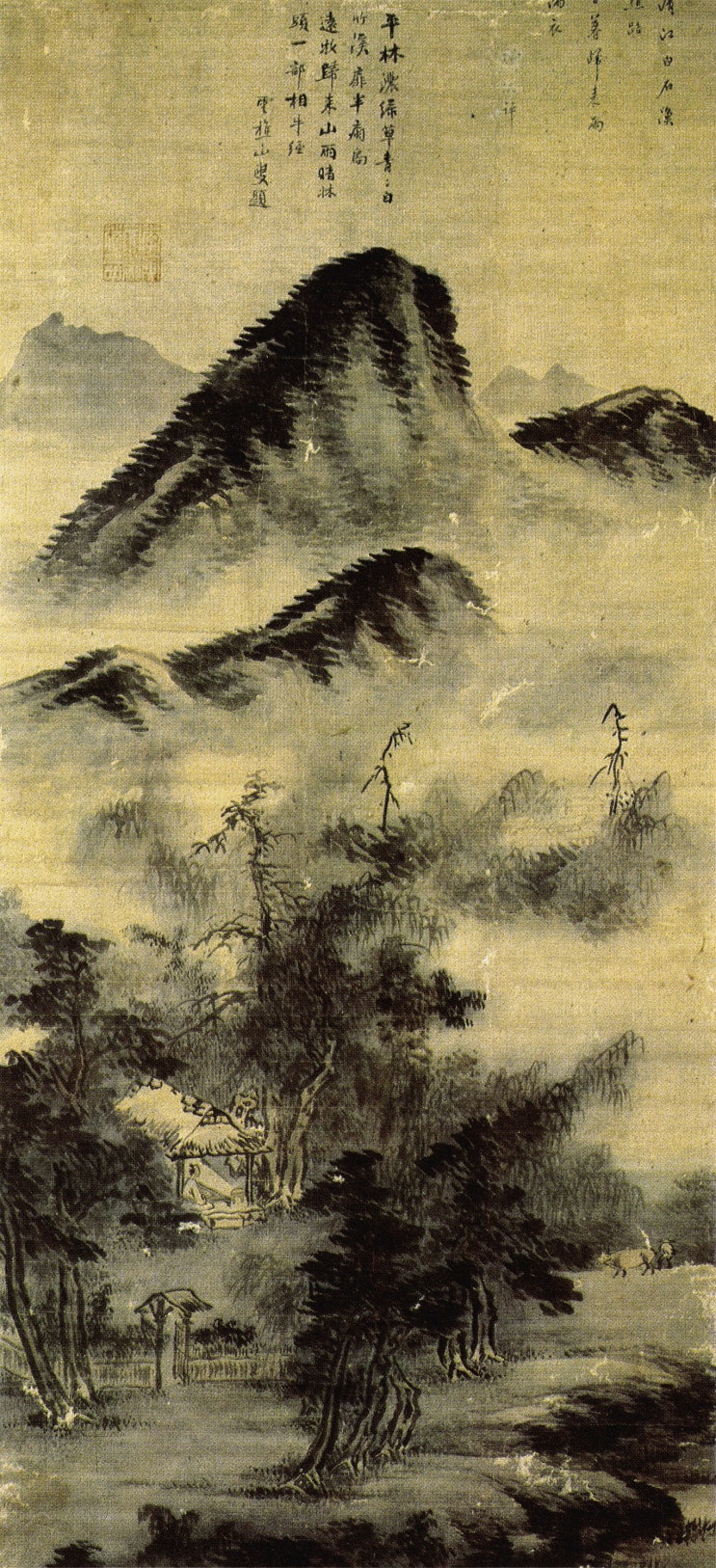

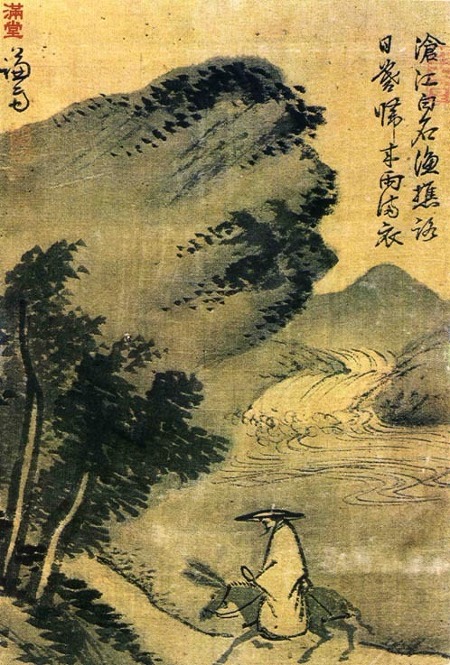

단원 김홍도와 동갑나이의 화원 화가였던 유춘(有春) 이인문(李寅文)의 작품으로

국립광주박물관에 소장되어 있습니다.

종이 바탕에 담채로 그려진 이 그림은 가로 56.2cm, 세로 121.2cm 로 제법 큰 크기의

산수도로써 하경산수도(夏景山水圖)라 불리기도 합니다.

비온 뒤 산수의 모습을 그린 이 그림은 원산(遠山)을 표현하면서 미법산수(米法山水)의

필법을 아주 잘 드러내고 있습니다.

[제화글의 원문과 내용]

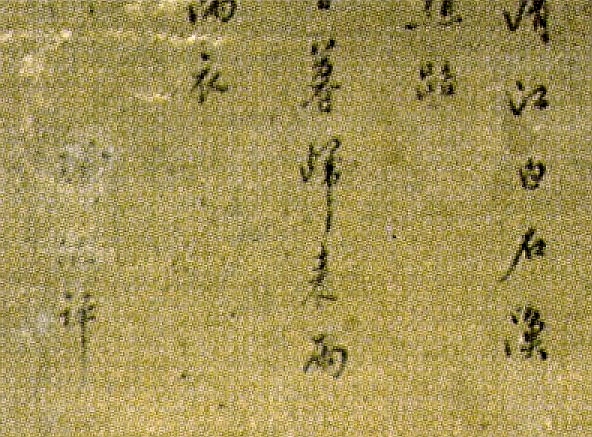

[제화글 1 : 미상]

滄江白石漁樵路 푸른 강과 흰 돌은 어부와 나뭇꾼의 길인데,

日暮歸來雨滿衣 해질녘 돌아오니 옷이 비에 흠뻑 젖었네.

○○評 ○○가 평하다.

[출전] : 당나라 시인 이상은(李商隱)의 「訪隱者不遇成二首]

[출전의 원문과 내용]

訪隱者不遇 은자를 찾았지만 만나지 못하고

秋水悠悠浸墅扉 가을비 불어난 물 문 앞까지 차는데,

夢中來數覺來稀 꿈속에선 몇 번이고 왔건만 깨어선 오랜만이네.

玄蟬去盡葉黃落 가을 매미 사라지고 누런 잎도 다 떨어져,

一樹冬青人未歸 한 나무만 겨울에 푸르건만 사람은 돌아오질 않네.

城郭休過識者稀 성곽에 쉬어 가니 아는 사람 드물고,

哀猿啼處有柴扉 원숭이 슬피 우는 곳에 사립문이 보이네.

滄江白日漁樵路 푸른 강 밝은 해는 어부와 나뭇꾼의 길이라

日暮歸來雨滿衣 해질 녘 돌아오니 옷이 비에 흠뻑 젖었네.

이상은(李商隱, 813~858)

당나라 말기 회주(懷州) 하내(河內) 사람. 자는 의산(義山)이고, 호는 옥계생(玉谿生)이다.

진사 시험에 합격하여 동천절도사판관(東川節度使判官)과 검교공부원외랑을 지냈다.

당시 우승유(牛僧孺)와 이덕유(李德裕)가 정치적으로 팽팽하게 대립하고 있었는데,

우당(牛黨)의 영호초(令狐楚)에게서 병려문(騈儷文)을 배우고 그의 막료가 되었다.

그러나 나중에 반대당인 이당(李黨)의 왕무원(王茂元)의 서기가 되어 그의 딸을 아내로

맞았기 때문에 당파와는 무관하게 초자도(楚子綯)의 미움을 받아 불우한 생애를 보냈다.

나중에 초자도가 재상이 되자 오랜 기간 배척을 당했다. 온정균(溫庭筠), 단성식(段成式)과

이름을 나란히 해 36체(體)로 불렸다.

작품에는 사회적 현실을 반영시킨 서사시, 또는 위정자를 풍자하는 영사시(詠史詩) 등도

있지만, 애정을 주제로 한 「무제(無題)」 시에서 창작력이 유감없이 발휘되었다.

그의 시는 서정적인 작품이 많고 修辭(수사)를 중히 여기어 정밀하고 화려하다고 하며,

典故(전고)를 많이 인용했고 시를 지을 때는 참고 서적이 자리를 꽉 차지해 물개가

물고기를 늘어놓은 것 같았다고 한다. 당 나라 말기와 五代(오대)를 통하여 그의 시는

크게 유행했고 溫庭均(온정균)과 함께 ‘溫李’로 불리웠으며 이들의 시파를 西崑體詩派

(서곤체 시파)라 했다. 그는 일생을 불우하게 지냈지만, 杜甫(두보)의 전통을 이은 만당의

대표적 시인으로 높이 평가받으며, 저서에 『이의산시집(李義山詩集)』과

『번남문집(樊南文集)』이 있고, 『이의산잡찬(李義山雜纂)』도 그의 저작으로 전한다.

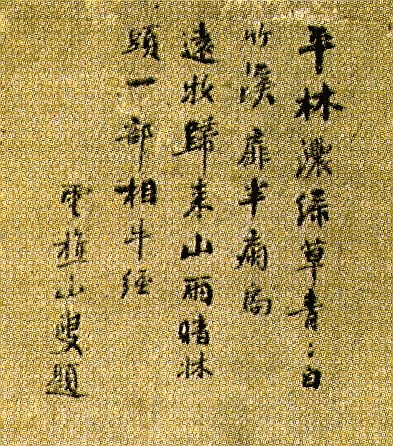

[제화글 2 : 雲樵山叟]

平林濃綠草靑靑 고른 숲에 짙은 녹색 풀이 싱싱하게 푸른데,

白竹溪扉半扉扄 흰빛 대나무 시냇가 사립문이 반은 열리고 반은 닫혔네.

遠牧歸來山雨暗 멀리 목동이 돌아오는 산은 비 내려 어두운데,

牀頭一部相牛經 평상머리 한쪽에서는 상우경(相牛經)을 보는가?

雲樵山叟題 운초산(雲樵山) 늙은이가 적다.

* 靑靑(청청) : 싱싱하게 푸름

* 相牛經(상우경) : 조선시대 소의 좋고 나쁨을 식별하는 방법을 적은 책.

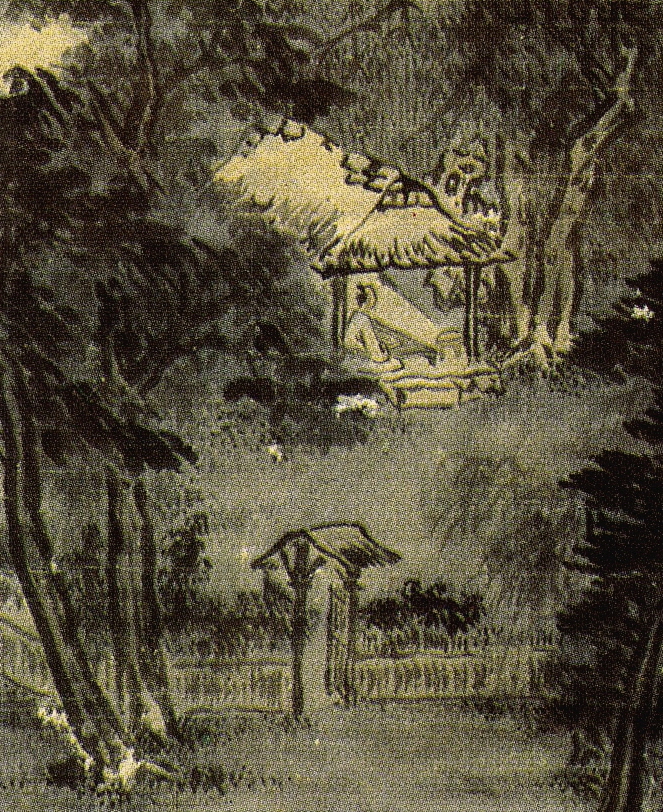

[작품의 감상과 느낌]

그림은 비온 뒤 날이 개이고 있는 산속 개울가 근거 초옥에 한 선비가 문을 열어둔 채

책상에 조용히 앉아 책을 읽고 있고 그 앞쪽으로 한 사람 목동이 소를 이끌고 되돌아

오고 있는 모습입니다.

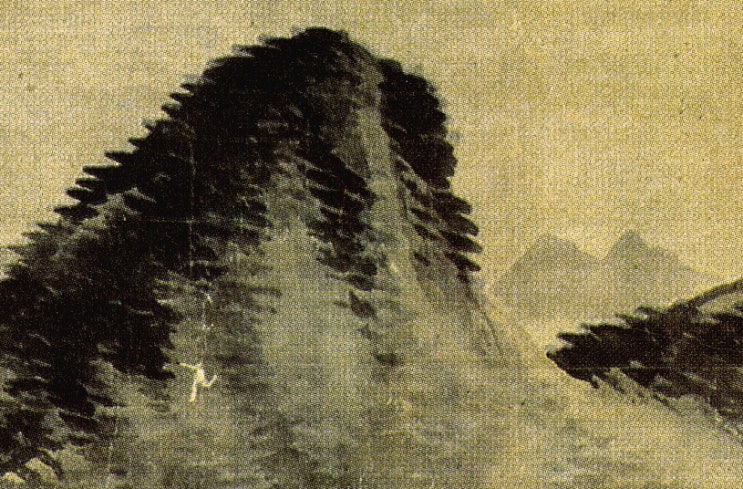

멀리 보이는 산은 붓을 옆으로 눕혀 쌀알처럼 점을 겹쳐 찍어 산과 나무가 물기에

흠뻑 젖어 있는 듯한 느낌을 주는 미법산수로 표현하였고, 산과 가옥사이에 짙은

안개가 서려 있어 원근감이 충분하게 드러나는 구도를 구사하여 삼원법을 제대로

느낄 수 있습니다.

그림의 상단에는 각기 다른 두 종류의 제화글과 그 왼쪽으로 인장이 하나 찍혀 있는데,

인장은 이인문의 인장으로 보이며, 제화글은 이인문 사후 이 그림을 소유하던 소장자가

적은 감상의 글이라 보여집니다.

첫 번째 제화글은 글씨의 상부가 일부 화면에서 잘려 있으나 당나라 시인 이상은(李商隱)이

지은 칠언율시 「방은자불우(訪隱者不遇)」중 일부 구절을 적었는데, 이 구절은 이

그림 이외에도 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)과 학산(鶴山) 윤제홍(尹濟弘)의 그림 등에서도

인용되고 있어 조선후기 선비사회에서 애송되었던 시였음을 알 수 있습니다.

[겸재 정선의 기려도]

[학산 윤제홍의 귀어도]

이상은의「방은자불우(訪隱者不遇)」에서 이 그림에 인용된 구절은 후대 소장자가

이 부분과 매우 적절하게 잘 어울린다고 느껴 그 감상을 적은 것이라고 생각됩니다.

두 번째 제화글은 칠언절구의 시를 적었는데, 이 또한 후대 소장자가 이 그림에 대한

감상의 글을 적은 것으로써 자연 속에 은거하며 조용히 지내는 선비가 읽고 있는

책이 상우경(相牛經)이 아닐까 추측하였습니다.

‘상우경(相牛經)’이란 조선시대 때 농경생활에서 가장 중요한 동물인 소의 관상과

여러 좋고 나쁨을 구별하는 방법을 기술한 책인데, 그림에서 도롱이를 쓴 목동이

저쪽에서 소를 몰고 돌아오는 모습을 보며 선비가 소의 상태가 어떠한가를 생각해

보는 게 아닐까 하고 감상자가 느꼈을 것입니다.

[조선시대 상우경(相牛經)의 일부분]

제화글의 말미에 ‘운초산수(雲樵山叟)’란 호만 적혀 있어 이 글을 쓴 사람이 누구인지

정확히 알 수 없으나, 오세창의『근역서화징』에 올라와 있는 조선의 화가중에서

19세기 조선말기의 화가 함대영(咸大榮, 1826 ~ ?)의 호가 운초(雲樵)라 하였으므로

이분이 잠시 이 그림을 소유하고 있지 않았을까 하고 추측해 봅니다.

그림은 녹음이 짙은 초여름의 어느 날 비개인 후 방목하고 돌아오는 목동의 모습과

산수에 숨은 초옥에서 은거하며 한가로이 책을 읽고 있는 선비의 모습을 그린 관념

산수도로써 조선후기 남종화풍과 미법산수가 적절히 융합되어 있어 조선후기 시절

사대부집 안채에서 이 그림을 보며 충분히 와유(臥遊)를 즐길 수 있었을 것이라

느껴지는 매우 아름다운 작품입니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 유묵첩 「회도인시(回道人詩)」 (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의 기려도(騎驢圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선 후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 해산선학도(海山仙鶴圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선 후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 기려행려도(騎驢行旅圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 유음서작도(柳陰棲鵲圖) (0) | 2018.04.10 |