2018. 4. 10. 18:03ㆍ한국의 글,그림,사람

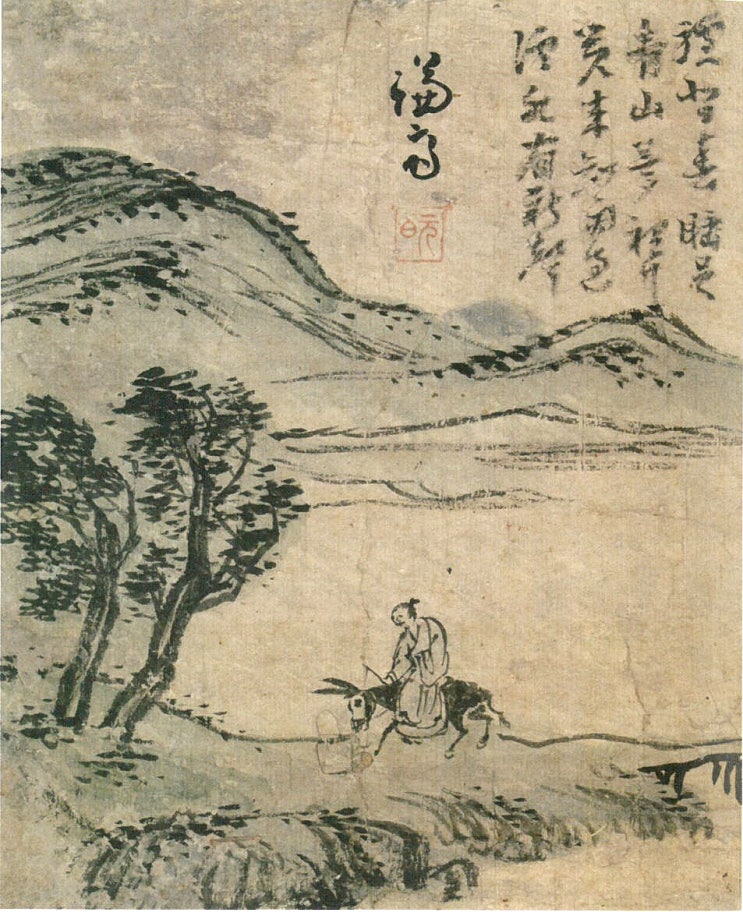

고려대학교박물관에 소장되어 있는 소폭의 인물산수도입니다.

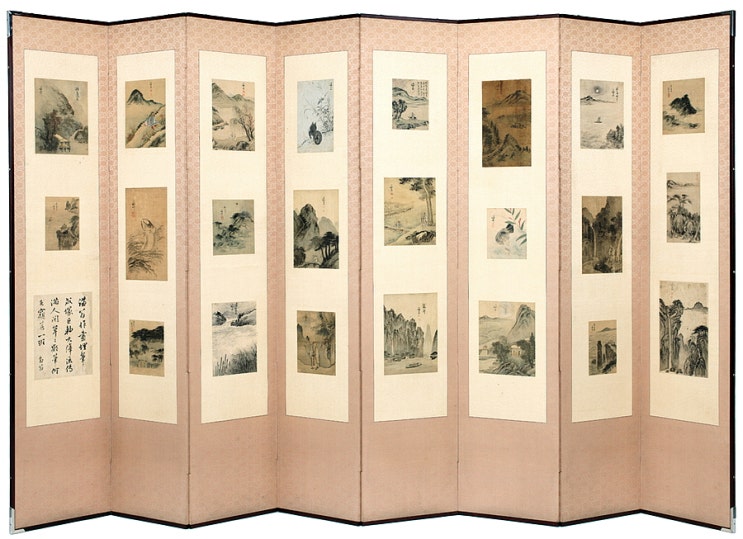

종이바탕에 담채로 그려진 이 그림은 겸재가 그린 백납병풍 속에 들어 있는 작품입니다.

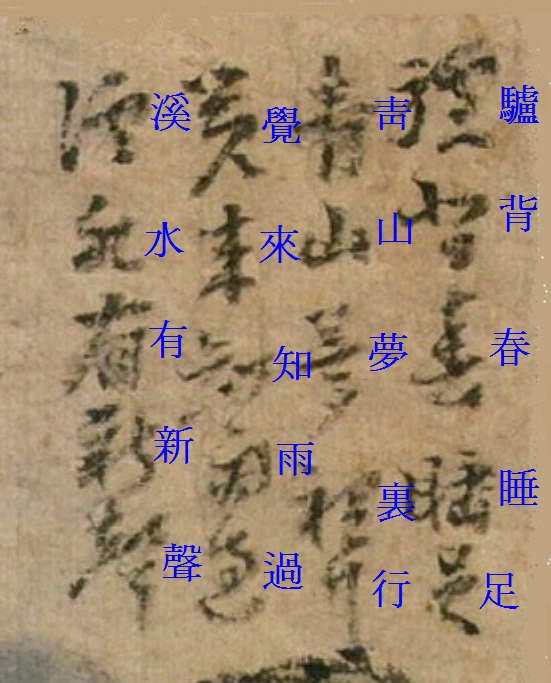

[제화글의 원문과 내용]

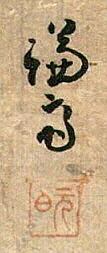

[제화글 1 : 鄭敾]

謙齋 겸재

[인장] : 元白(원백)

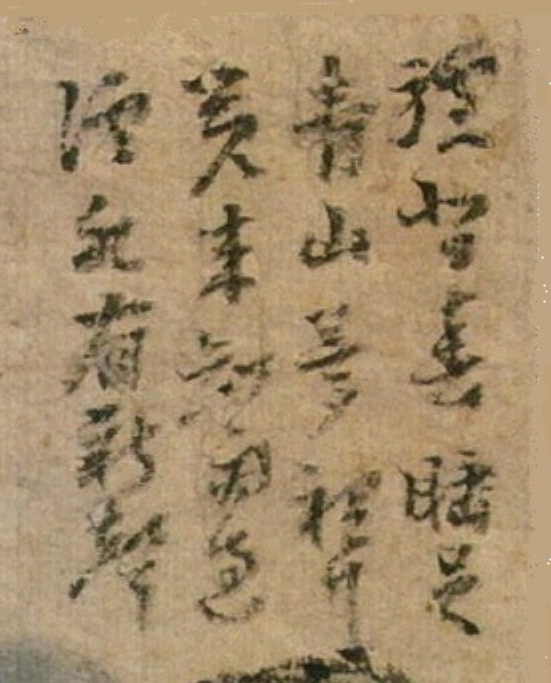

[제화글 2 : 미상]

驢背春睡足 나귀 등에 탄 봄날 졸기에 충분한데,

靑山夢裏行 청산(靑山)이 꿈속에 지나가네.

覺來知雨過 비가 지나갔음을 알았으니

溪水有新聲 계곡물 소리가 새롭네.

[작품의 감상과 느낌]

가로 13.8cm, 세로 17cm의 아주 작은 크기의 종이 바탕에 빠른 필치로 그려낸 인물

산수도로 이 그림은 24폭의 그림을 함께 병풍으로 엮은 백납병풍 속에 들어 있는

그림 중 하나입니다.

[겸재 정선의 백납병풍, 고려대학교박물관 소장]

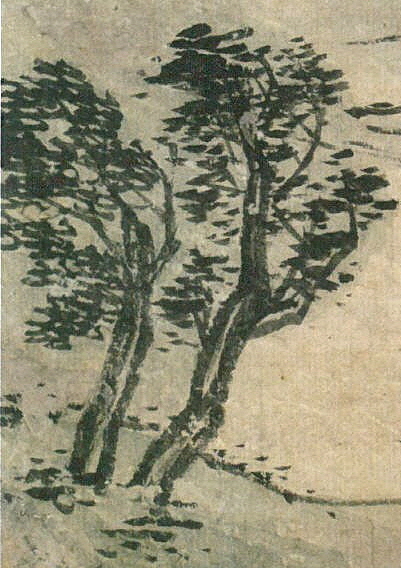

그림은 나귀를 탄 한 선비가 제법 물이 많은 계곡의 목교를 건너오고 있는 모습인데,

인물 앞에는 잎이 무성한 큰 고목 두 그루가 우뚝 서 있는데, 줄기가 휘어지고 나뭇잎이

한쪽으로 쏠려 있는 것으로 보아 바람이 제법 세차게 불고 있는 모습입니다.

그림의 상단에는 짙은 먹으로 ‘겸재(謙齋)’라는 관서와 ‘원백(元白)’이라 각인된 주문방인이

하나 찍혀 있는데, 원경으로 보이는 산의 능선과 그 사이의 태점(苔點) 고개를 숙인 나귀의

모습, 고목나무와 나뭇잎의 표현 등에서 겸재 특유의 필법이 잘 드러나 있습니다.

겸재의 관서 옆에는 상대적으로 옅은 먹으로 적은 오언절구의 한시가 한 수 적혀 있는데,

이 시는 조선후기 화원화가였던 김득신(金得臣, 1604~1684)이 지은「春睡(춘수)」라는

시를 그대로 옮겨 쓴 것으로 글씨가 겸재의 필체와 다른 점으로 보아 이 그림과 어울린다고

생각한 그림의 후대 소장자가 별도로 추가하여 적은 글씨로 보여집니다.

제화시의 내용은 나귀를 타고 가는 인물이 봄기운에 어려 졸기도 하면서 봄의 새롭고

산뜻한 감상을 담았으나, 겸재의 그림을 보면 고목나무의 나뭇잎이 무성하고 계곡의

강물 수량이 풍부하며 바람이 불고 있는 점으로 보아 계절이 봄이라기 보다는 초여름의

시기로 생각됩니다.

또한 멀리 원경의 산에 나무가 그리 많지 않게 느껴지고, 강물에 물살을 표현하고 있지

않아 창백한 느낌과 나귀를 탄 인물의 얼굴에 걱정스러운 마음이 드러나 있는 것으로 보아

정치적 상황이 매우 좋지 않아 내일을 알 수 없는 형국에 작가의 마음에 두고 있는 일들을

매우 근심스러워 하는 느낌입니다.

17세기 후기부터 정국은 본격적으로 대립한 당쟁이 심화되다가 겸재의 나이 47세 때에

숙종이 세상을 떠나고 경종이 등극하던 시기인 1721년에서 1722년에 왕통문제와 관련하여

소론이 노론을 숙청한 사건이 발생하였습니다.

이때 김창집(金昌集) ·이이명(李頤命) ·이건명(李健命) ·조태채(趙泰采) 등 노론 4대신을

비롯한 노론의 대다수 인물이 화를 입었는데, 김창집(金昌集)의 제자였던 겸재가 스승의

안위 등을 걱정하는 마음을 이 그림에 담지 않았을까 하는 생각입니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 고목석죽도(枯木石竹圖) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 유묵첩 「회도인시(回道人詩)」 (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 유춘(有春) 이인문(李寅文)의 우경산수도(雨景山水圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선 후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 해산선학도(海山仙鶴圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선 후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 기려행려도(騎驢行旅圖) (0) | 2018.04.10 |