2018. 4. 10. 18:24ㆍ한국의 글,그림,사람

가로 55.6cm 세로 131.6cm의 비교적 큰 크기의 지본수묵 담채로 그린 겸재(謙齋)

정선(鄭敾)의 작품으로써 삼성리움미술관에 소장되어 있습니다.

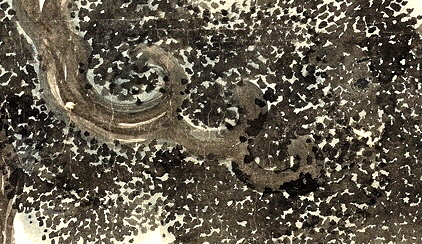

오래된 향나무의 줄기가 둥근 원을을 그리며 위로 힘차게 솟구치며 서 있는

아름다운 작품으로써 겸재 자신의 필적 이외에 상하의 여백에 각각 하나씩 제화 글이

적혀 있습니다.

[제화글의 원문과 내용]

[제화글 1 : 鄭敾]

謙齋 겸재(정선)

[인장] : 鄭敾(정선), 元佰(원백)

정선(鄭敾, 1676-1759)

조선 후기 화가로 자는 원백(元伯), 호는 겸재(謙齋)·겸초(兼艸)·난곡(蘭谷)이며, 본관은

광산(光山)이다.

어려서부터 그림을 잘 그렸으며 김창집(金昌集)의 도움으로 관직생활을 시작하여

위솔(衛率)을 비롯하여 1729년 한성부주부, 1734년 청하현감(淸河縣監)을 지냈다.

1740년 훈련도감낭청, 양천현령을 거쳐 사도시첨정·첨지중추부사를 지내고, 1756년에

가선대부 지중추부사에 제수 되었다. 이것은 화가로서는 최고의 대우였다.

40세 이전의 확실한 생활기록과 작품이 없어 초년기의 작품세계를 조명하기는 어려우나

그는 18세기 무렵 중국에서 들어와 한창 유행하던 남종화법(南宗畵法)이나 오파(吳派)와

같은 새로운 산수화기법에 영향을 받았으며 금강산, 관동지방의 명승, 서울의 사계절

모습, 인왕산 등을 주요 화제로 삼았다.

회화기법은 전통적 수묵화법이나 채색화의 전통을 이어받기도 했지만 독창적인 필묵법을

개발하였다. 예를 들어 둥근 바위나 봉우리의 중량감을 널찍한 붓을 가지고 여러 번

짙은 먹을 칠하였고, 동해안 바위의 경우는 굵직한 수선(垂線)으로 처리하여 채색·명암

등의 효과를 무시하면서도 물체의 외형적 특징을 잘 표현하였다.

또한 소나무 묘사에서는 몇 개의 짧은 횡선과 하나의 굵게 내려긋는 사선(斜線)으로

소나무의 생김새를 간략하게 그렸다.

그가 한국 회화사에 남긴 업적은 겸재파 화법이라 할 수 있는 「한국진경산수화」 의

전형을 확립한 점이다.

그의 화풍은 선비나 직업화가 들에게 많은 영향을 주었으며 주요작품으로 인왕제색도,

통천문암도, 금강전도, 입암도, 만폭동도, 노백도 등이 있다.

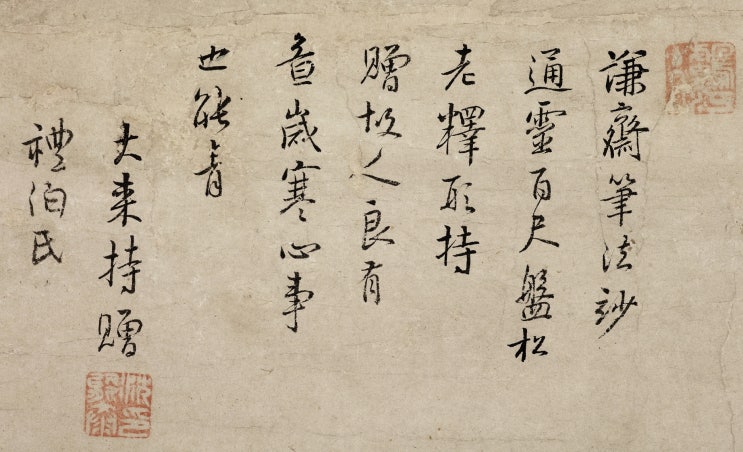

[제화글 2 : 沈能泰]

謙齋筆法玅通靈 겸재의 필법이 오묘하여 신령과 통하니

百尺盤松老釋形 백척 반송(盤松)이 늙은 중의 모습이네.

持贈故人良有意 몸소 가져와 전해 준 옛 친구 참으로 뜻이 있으니

歲寒心事也能靑 추운 겨울에도 변치 않는 마음 또한 푸르리라.

大來持贈禮伯氏 대래(심능태)가 예백님께 직접 전해주다.

* 盤松(반송) : 키가 작고 옆으로 퍼진 소나무. 소나무과 소나무속에 속하는 상록 침엽 교목

* 老釋(노석) : 늙은 중

* 持贈(지증) : 몸소 가지고 가서 증정하다.

* 良(량) : 진실로, 참으로

* 歲寒心事(세한심사) : 추운 겨울에도 변치 않는 마음.

[인장] : 相蘭氏(상란씨)?, 沈能泰印(심능태인)

심능태(沈能泰, 1758~1821)

자(字)가 대래(大來)이며 호(號)는 서고(西皐)이다.

청송 심씨이며 구미 출신으로 심온(沈溫)의 후손이고 심치현(沈致賢)의 증손(曾孫)이다.

정조 16년(1792년)에 진사시에 급제하였으며, 초서와 예서에 뛰어나 1812년(순조12)

구미시 옥성면 대둔사(大芚寺)의 성파대사비명(性波大師碑銘)을 지었고 관청의 현판

글씨를 많이 쓴 은둔 학자이며 아들 심의순(沈宜純)도 생원시에 급제했다.

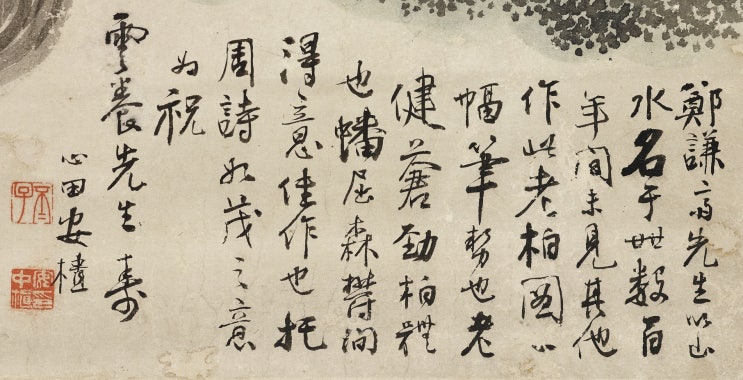

[제화글 3 : 安中植]

鄭謙齋先生以山水名于 정겸재(정선) 선생은 산수(山水)로 이름나서

卄數百年間未見 이천년 내에서는 아직 보지 못했다.

其他作此老柏圖以幅 그의 다른 작품인 이 노백도는 족자로써

筆勢也老健窘勁 필세 또한 노련하고 힘차며 거듭해서 굳세니

柏嘸也 측백나무인지 불분명하다.

蟠屈森鬱間得意佳作也 구불구불하고 빽빽함 사이로 득의(得意)한 가작이다.

托周詩如歲之意 둥글게 처리된 게 한 세월의 뜻과 같다.

爲祝雲養先生壽 운양(김윤식) 선생의 장수를 축원하며

心田 安中植 심전 안중식

* 老健(노건) : ①나이 들었어도 건장(健壯)함 ②문장(文章) 따위가 노련(老鍊)하고 힘참

* 窘(군) : 자주, 거듭하여

* 蟠屈(반굴) : 구불구불하다.

* 森鬱(삼울) : ① 무성하다 ② 우거지다

[인장] : 불이자(不二子), 안중식인(安中植印)

안중식(安中植, 1861~1919)

조선시대 말기(철종 12)의 화가.

자는 공립(公立)이고 호는 심전(心田), 자당(資堂), 심전(心筌), 경부(耕夫),

경묵도인(耕墨道人), 용인(庸人), 경묵용자(耕墨傭者), 불이자(不二子), 불부옹(不不翁) 등이다.

젊어서는 조소림(趙小琳) 등과 함께 중국 청진에 관비 유학생으로 공부했다.

그 후 조선시대 최초의 미술 연구기관인 서화미술회(1911년에 창립)에서 후진 양성에

주력하였으나, 만년인 1919년에 서화협회를 창립하여 회장이 된다.

산수, 인물, 화조에 능하며 특히 산수화에 뛰어나고, 서예는 행서에 능통했다.

대표작에는 『도원문진(挑源問津)』(1913, 용인 호암미술관), 『백악춘효(白岳春曉)』

(1915, 서울 국립중앙박물관)등이 있다.

김윤식(金允植, 1835~1922)

조선 말기의 문신·학자.

본관은 청풍(淸風). 자는 순경(洵卿), 호는 운양(雲養). 서울 출신. 아버지는 증이조판서·

좌찬성 김익태(金益泰)이며, 어머니는 전주이씨(全州李氏)이다.

어려서 부모가 모두 사망하자 숙부 청은군(淸恩君) 김익정(金益鼎)에게 의탁되어 그의

집이 있는 양근(楊根)에서 성장하였다. 유신환(兪莘煥)·박규수(朴珪壽)의 문인이다.

1865년(고종 2) 음관(蔭官)으로 출사하여 건침랑(健寢郎)이 되었다. 1874년 문과에

급제한 뒤 황해도 암행어사·문학·시강원 겸 사서·부응교·부교리·승지 등을

역임하였으며, 1880년 순천부사에 임명되었다.

임오군란이 일어나자 청에 파병을 요청, 동시에 흥선대원군 제거를 제의하여 청을

끌어들인 인물이다. 고종에게 권한을 부여받고 한미수호통상조약이 체결될 수 있게

했으며, 임오군란이 수습되고 대원군이 청으로 납치된 뒤 기기창 설치의 기반을

마련했다. 이후 진무영도 설치했다.

갑신정변이 일어나자 청군과 함께 정변을 진압했으며, 1887년 5월 부산첨사

김완수가 일본상인의 사채에 통서의 약정서를 발급한 데 연루되어 면천으로

유배되었다가 1894년 석방되었다.

다시 관리에 등용되었지만 을미사변 뒤에는 탄핵되어 제주목으로 종신 유형에

처해졌다. 10년 만에 풀려난 김윤식은 3·1운동이 일어나자 이용직과 함께 독립을

청원하는 ‘대일본장서’를 제출하여 저항했다.

[작품의 감상과 느낌]

겸재 특유의 빠른 필치와 짙은 농묵의 처리가 돋보이는 오래된 향나무를 표현한

18세기 초기 그림입니다.

향나무도 측백나무과에 속하므로 이 그림의 제목을 ‘노백도(老柏圖)’라 함은 틀린 것은

아니나 ‘노갑도(老柙圖)’라 표현함이 좀 더 정확한 제목이 아닐까 하는 생각입니다.

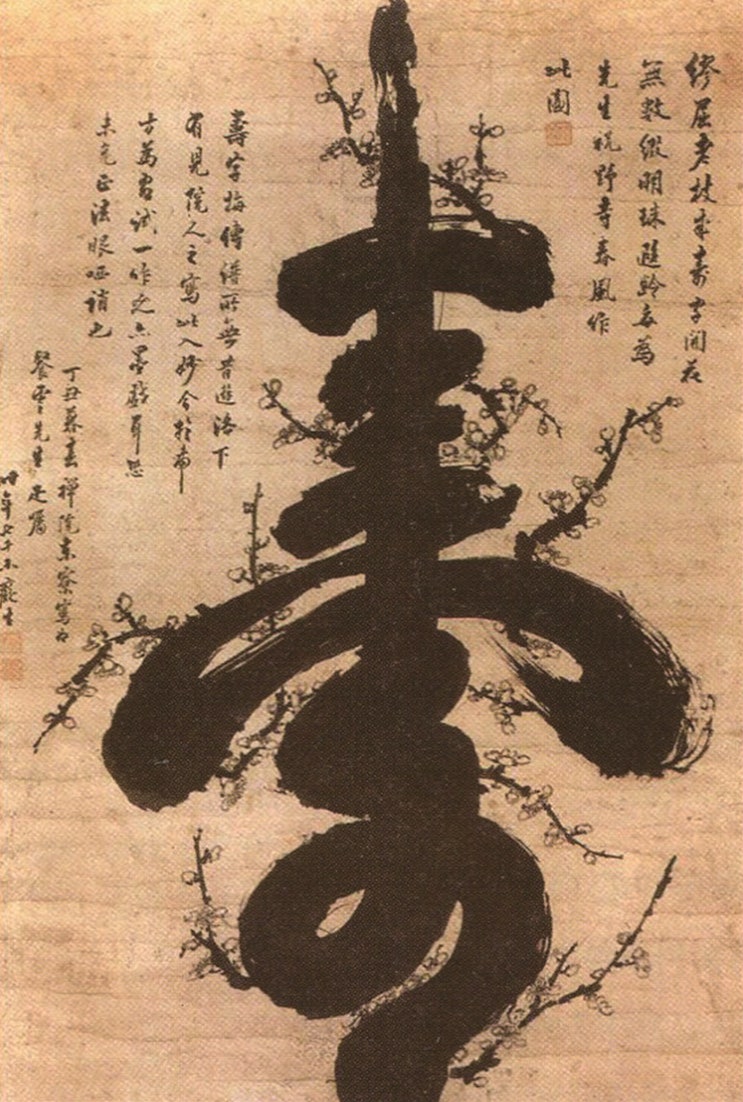

그림은 땅으로부터 옆으로 자라 위로 솟아 오른 오래된 고목(古木)이 둥근 원을 두 개

그리면서 각각 가지를 뻗어 잎이 무성하게 자라서 생기가 왕성하면서 매우 생동감이

느껴지는 모습입니다.

나무줄기에 둥근 두 개의 원과 무성한 잎이 있는 가지 부분이 세 부분으로 이루어져

있어 이를 오행(五行)으로 볼 수 있고, 또 다르게는 두 개의 원은 음(陰)과 양(陽)이고

잎이 무성한 세 부분은 천(天)․지(地)․인(人)으로도 볼 수 있어 자연의 질서에 순응하며

살아가는 오랜 세월의 느낌이 있습니다.

[허련(許鍊), 1877년, 종이에 수묵, 109.0 x 57.1cm, 남농문화재단]

또한 전체적으로 나무가 형성되어 있는 모습이 ‘壽(수)’자의 초서체와 유사한 면이 있어

장수(長壽)를 기원하는 마음이 담겨 있다고 생각됩니다.

예로부터 송백(松柏)은 불굴의 지조와 오래된 연륜의 상징으로 여겨져 왔으므로 이

노백(老柏)도 당연히 그러한 뜻을 담았다고 보여 지는데, 잎이 무성하게 형성되며

뻗어나간 나뭇가지가 모두 절묘하게 좌우 또는 상하로 대칭을 하고 있어, 이 그림을

받는 분이 문(文)과 무(武) 또는 인(仁)과 의(義) 등 대비되는 음(陰)과 양(陽)의 관계를

골고루 잘 겸비하고 균형을 갖춘 분이라고 생각됩니다.

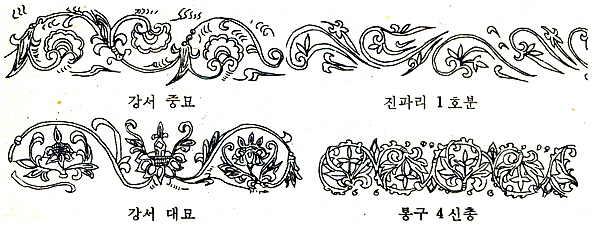

[당초문(唐草紋)의 모습을 나타내는 나뭇가지 모습]

[고구려 고분에 등장하는 여러 종류의 당초문(唐草紋)]

또한 잎이 무성한 부분의 나뭇가지를 보면 휘어지며 굽어 있는 모습이 마치 고구려

고분 벽화 등에 등장하는 당초문(唐草紋)을 연상하고 있는데, 조선 태종 이방원이 지은

시(詩) 하여가(何如歌)에서 등장하는 만수산(萬壽山) 드렁칡도 이런 당초(唐草)의

표현으로 볼 때 장수(長壽)의 의미가 들어 있으므로 전체적으로 통찰해 볼 때 겸재의

생존 시 임금이었던 영조(英祖)의 장수를 기원하는 그림이 아닐까 추측해봅니다.

그림의 상하 여백에 적혀 있는 제화 글은 겸재 이후 이 그림의 소장자의 흐름을 알 수

있는 중요한 정보를 전해주고 있습니다.

겸재 사후 한 세대를 지나 18세기 후기 내지 19세기 초기에 이 그림을 소장하던

심능태(沈能泰)가 예백(禮伯)이란 호를 쓰는 분에게 기증하였으며, 이후 19세기 말

또는 20세기 초에 심전(心田) 안중식(安中植)이 조선후기 관료였던 김윤식에게 이 그림을

증정하고 있습니다.

대체로 이 그림의 소장과 기증은 오랫동안 장수(長壽)의 염원과 깊은 관계를 가지면서

지금까지 전해져 오고 있는 그림입니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 현재(玄齋) 심사정(沈師正)의 화조도(花鳥圖)와 시(詩) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의 내연산삼룡추도(內延山三龍湫圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 학산(鶴山) 윤제홍(尹濟弘)의 일모귀래도(日暮歸來圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 고목석죽도(枯木石竹圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 유묵첩 「회도인시(回道人詩)」 (0) | 2018.04.10 |