2018. 4. 10. 16:05ㆍ한국의 글,그림,사람

종이 바탕에 채색으로 그린 단원의 54세 때 작품입니다.

개인이 소장하고 있는 이 작품은 가로 42cm, 세로 29.4cm의 크기로 가운데 접히는 선이

있는 것으로 보아 당초 화첩에 들어 있었던 그림입니다.

[제화글의 원문과 내용]

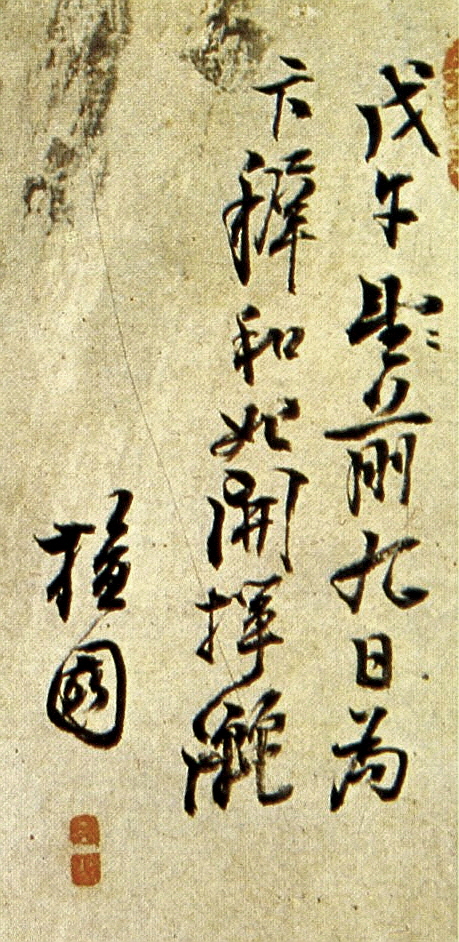

[제화글 1]

戊午望前九日 무오년(정조 22년, 1798년) 보름이 되기 전인 9일에

爲卞穉和始開揮灑 변치화를 위해 비로소 펼쳐서 붓을 휘둘렀다.

檀園 단원

* 始開(시개) : 비로소 열다.

* 揮灑 (휘세) : 붓을 휘두르다.

변치화(卞穉和, 생몰년 미상)

19세기 초기에 활동한 조선후기 문인화가 변지순(卞持淳)으로 호는 해부(海夫)·옥해도인

(玉海道人)·남석(南石) 등이며 자(字)는 치화(穉和)이다. 유복렬(劉復烈) 소장의

「관폭도(觀瀑圖)」, 간송미술관에 소장「쌍청도(雙淸圖)」,개인 소장의 「묵란도(墨蘭圖)」

등 10여점의 작품이 전하고 있다.

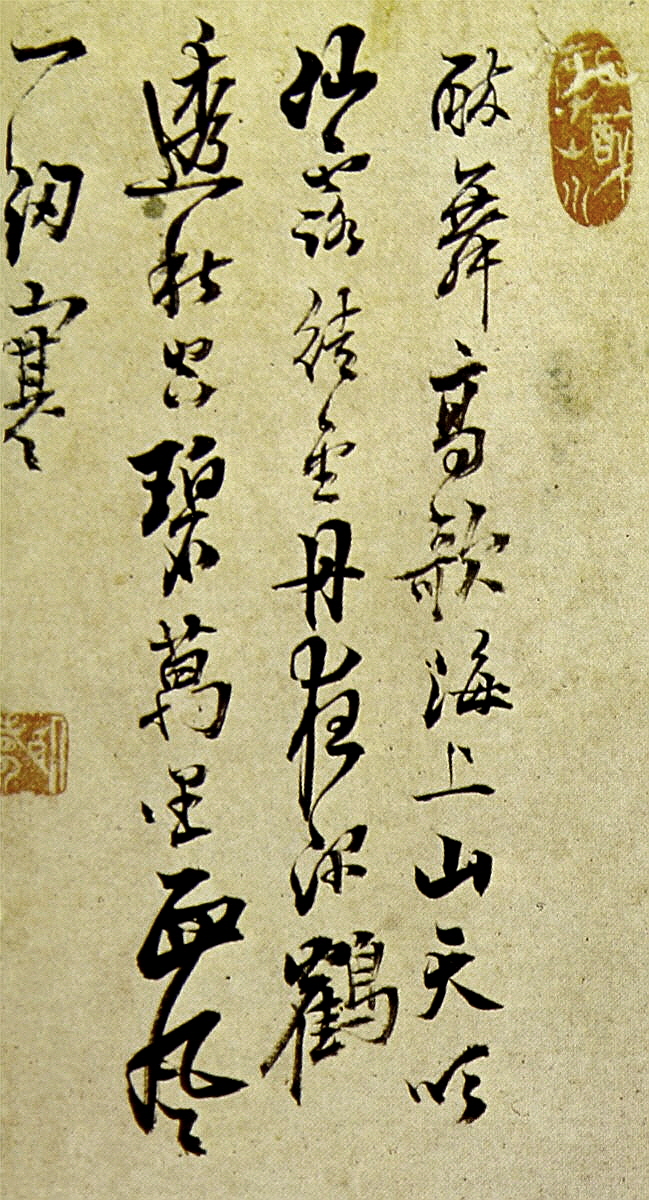

[제화글 2]

醉舞高歌海上山 바다 위 산에서 취해서 춤추고 소리 높여 노래하며

天瓢承露結金丹 하늘 바가지로 이슬을 받아 금단을 맺었네.

夜深鶴透秋空碧 밤 깊어 학 달아난 가을하늘은 푸른데,

萬里西風一劍寒 서쪽 만리 바람에 한 자루 검이 차갑네.

* 高歌(고가) : 소리 높여 노래 부르다.

* 天瓢(천표) : 하늘의 바가지란 뜻으로 소식(蘇軾)의 〈二十六日五更起行至磻溪未明)〉시에 「어떻게

하면 꿈속에 천둥 벼락의 수레를 타고 말 위에서 천표를 기울여 내리쏟아 볼거나.

〔安得夢隨霹靂駕, 馬上傾倒天瓢翻?〕」라고 한 데서 온 말이다.

* 承(승) : 받다.

* 金丹(금단) : 선단(仙丹). 신선이 만든다고 하는 장생불사의 영약

* 透(투) : 달아나다

[출전] : 당(唐) 여암(呂巖)의 「題全州道士蔣暉壁」

여동빈(呂洞賓, 798~?)

당나라 하중(河中) 사람. 일설에는 경조(京兆) 사람이라고도 한다.

이름은 암(嵒, 또는 岩)이고 자(字)가 동빈(洞賓)인데 자로 알려졌다.

호는 순양자(純陽子)이고, 회도인(回道人)이라 자칭했다.

종남산(終南山)에서 수도한 팔선(八仙)의 한 사람으로 전해진다.

전하는 말로 의종(懿宗) 함통(咸通) 연간에 진사 시험에 급제했다고 한다.

덕화령(德化令)을 지냈다. 화양건(華陽巾)을 즐겨 쓰고 황백색의 난삼(襴衫)을 입고 큰

비단 끈을 매고 다녔다. 나중에 종남산에서 수도하면서 도교 전진북오조(全眞北五祖)의

한 사람이 되었다고 한다.

『열선전전(列仙全傳)』에 보면, 과거에 실패한 다음 64살 때 장안(長安)의 술집을

전전하다가 종리권(鍾離權)을 만나 종남산 학령(鶴嶺)에 가서 상청비결(上淸秘訣)을

전수받았다고 한다. 그 뒤에 천둔검법(天遁劍法)도 깨우쳐 천하를 두루 돌아다니면서

교룡(蛟龍)을 죽이는 등 세상 사람들을 구제하는 데에 많은 힘을 기울였다고 한다.

그의 술법은 유해섬(劉海蟾)에게 전해졌는데, 유해섬은 왕중양(王重陽)과 더불어

도교의 남북이종(南北二種)으로 꼽힌다.

그의 이론은 연단법(鉛丹法)을 내공법(內功法)으로 바꾸었고, 검술을 탐욕과 애욕,

번뇌 등을 자르고 제거하는 지혜로 여겼다는 데에 있으며, 이후 북송 도교 교리의

발전에 큰 영향을 끼쳤다.

[인장] : 好心山水醉, 士能(?)

[작품의 감상과 느낌]

단원 김홍도가 그린 화첩용 인물산수도입니다.

보름달이 둥실 뜬 깊은 밤에 학이 날아가고 있는데 등에 검을 찬 한 인물이 암산(巖山)의

정상에서 편한 자세로 앉아 아래를 내려다보고 있는 구도로 고요한 가운데 움직임이

언뜻 느껴지는 그림입니다.

그림의 오른쪽 여백에 관서가 적혀 있는데 ‘무오(戊午)’라는 기년이 있어 이 작품이

단원의 나이 54세 때인 1798년, 즉 정조가 사망하기 2년 전에 제작되었음을 알 수

있습니다.

그림의 왼쪽 상단의 여백에는 칠언절구의 시가 한 수 적혀 있는데, 이 시는 중국 당나라

말기 시기의 인물로 도교 팔선 중 한사람인 여동빈이 지은 시를 적었는데, 시의 내용과

그림이 부합되고 있어 곧 여동빈의 인물과 고사(古事)를 그림의 주제로 삼았음을

알 수 있습니다.

여동빈은 관리생활에 싫증을 내고 있던 중 주막에서 한 도사를 만나 가르침을 청하니

그가 바로 팔선 중 한 사람인 종리권(鍾離權)이었는데, 그가 재물과 색(色)에 관한

열 가지 질문을 통과한 끝에 마침내 제자가 되어 신선이 됐다는 고사가 있습니다.

이후 여동빈은 관운장만큼 인기가 높았고 특히 전진교에서는 교조의 한 사람으로

되었으며, 특히 그가 득도한 이래로 여러 진인(眞人)을 만나 계속 수련을 쌓는 과정에서

검술의 명인인 화룡(火龍) 진인에게 천둔검법(天遁劍法)을 전수받아 검선으로 추앙을

받았습니다.

그가 화룡진인에게 전수받은 천둔검법(天遁劍法)은 검을 한 번 베면 욕심에 안달복달하는

마음 즉 탐전(貪嗔)을 끊을 수 있고, 두 번째로는 애욕(愛慾)을 끊으며, 세 번째로는

번뇌(煩惱)를 끊을 수 있다고 합니다.

그래서 여동빈은 그림에서 검객의 모습으로 나오는 것이 보통인데, 원래 서생(書生)

출신이었으므로 유생 복장인 난삼(襴衫) 차림에 머리에는 화양건(華陽巾)을 쓰고 있으나

등에는 장검 하나를 비스듬히 울러 맨 모습입니다.

그러므로 칼을 찬 여동빈은 탐전, 애욕, 번뇌를 끊는 상징성이 있습니다.

이와 같이 여동빈이 지은 이 제화시는 단원의 다른 그림에서도 발견할 수 있는데,

국립 중앙박물관 소장 선인야적도(仙人夜笛圖), 개인 소장 검선도(劍仙圖) 등에서도

시의 일부 구절이 적혀있어 단원이 여동빈의 시를 무척이나 좋아했다고 느껴집니다.

[단원 김홍도의 선인야적도(仙人夜笛圖)]

[단원 김홍도의 검선도(劍仙圖)]

따라서 이 그림은 여동빈이 지은 시(詩)를 그림과 함께 나타낸 시의도(詩意圖)로써

군산(君山)의 꼭대기에 올라 동정호(洞庭湖)를 내려다보는 여동빈의 모습을 통해

단원 스스로 탐전(貪嗔)과 애욕(愛慾)과 번뇌(煩惱)를 끊고자하는 마음의 각오가

들어있는 작품이라고 생각됩니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의 기려도(騎驢圖) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 유춘(有春) 이인문(李寅文)의 우경산수도(雨景山水圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선 후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 기려행려도(騎驢行旅圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 유음서작도(柳陰棲鵲圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 만향(晩香) 정홍래(鄭弘來)의 의송관단도(倚松觀湍圖) (0) | 2018.04.10 |