2018. 4. 10. 16:02ㆍ한국의 글,그림,사람

22.0cm × 25.8cm 크기의 소품으로 담채로 그려진 이 그림은 현재 간송미술관에

소장되어 있는 인물산수도입니다.

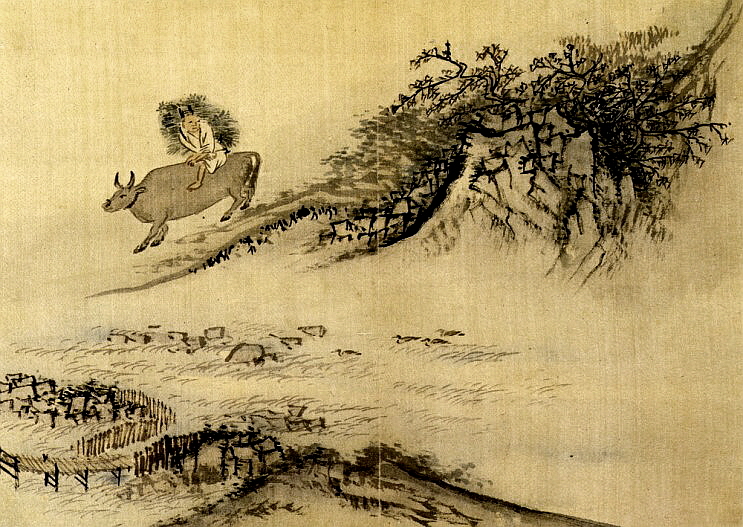

한때 단원의 진작(眞作)인지 논란도 발생하였던 작품으로써 그림은 아직 매서운 한기가

느껴지는 이른 봄에 새순이 피어나는 큰 고목 아래로 나귀를 타고 가는 선비와 뒤를

따르는 시동(侍童)을 화면에 담았습니다.

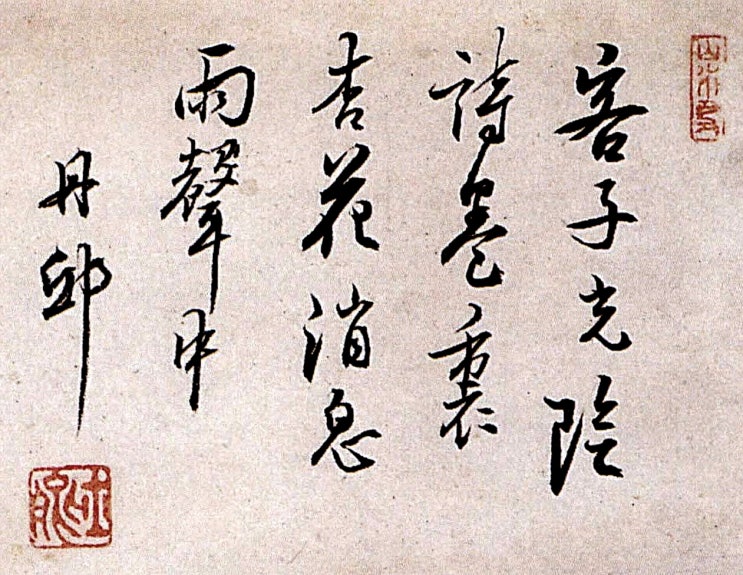

[제화시의 원문과 내용]

客子光陰詩巻裏 나그네 세월은 시권 속에 있고

杏花消息雨聲中 살구꽃 소식은 빗소리 속에 있네.

丹邱 단구

* 客子(객자) : 나그네

* 光陰(광음) : 해와 달이라는 뜻으로 흘러가는 시간(時間), 세월(歲月), 때

* 詩巻(시권) : ①여러 편(篇)의 시(詩)를 모아서 편집(編輯)한 책(冊) ②과거(科擧)를 볼 때 시(詩)를 짓던 글장

[출전] : 북송(北宋) 진여의(陳輿義, 1090~1138)의 시(詩) 「懷天經智老因訪之」

[출전의 원문과 내용]

今年二月凍初融 올해는 이월에 얼음이 처음 녹아

睡起苕溪緑向東 잠에서 깬 초계(苕溪)의 초록이 동쪽으로 향하네.

客子光陰詩巻裏 나그네 세월은 시권 속에 있고

杏花消息雨聲中 살구꽃 소식은 빗소리 속에 있네.

西菴禪伯還多病 서암(西菴)의 선사는 다시 병이 겹쳤고

北柵儒先只固窮 북책(北柵)의 대선생은 곤궁을 겪을 뿐이네.

忽憶輕舟尋二子 불현 듯 생각이 나 가벼운 배로 두 분을 찾으니

綸巾鶴氅試春風 윤건에 학창의가 봄바람을 떠보네.

[인장] : 山水好(?), 士能

진여의(陳輿義, 1090~1138)

남송시기 시인이자 관리로써 나라가 무너지는 것을 목격했다.

24살에 진사에 급제해 중앙관직을 두루 거쳤는데, 북송 말기에 나라의 운명이

풍전등화와 같던 시절로 나라가 금나라에 멸망하자 5년 동안 각지를 전전한 끝에

겨우 새로 생긴 남송 정부에 합류하였다.

그리고 얼마 후 이 시를 짓기 1년쯤 전에 병을 핑계로 관직을 뒤로 하고 청진(靑鎭)

이란 곳에 은퇴해 살았다.

양자강 하구 삼각주에 있는 청진은 소계(苕溪)를 사이에 두고 오진과 마주보고

있었는데 오진에는 그의 절친한 친구들이 많이 살고 있었다. 천경(天經)은 유학자인

엽덕(葉德)을 가리키며 지로(智老)는 홍지(洪智) 스님을 말하는데, 서암과 북책은

각각 이들이 기거하는 곳이었다.

[작품의 감상과 느낌]

그림은 두 그루의 고목나무 아래에 큰 모자를 쓰고 온 몸을 덮은 두루마기를 걸치고

나귀를 타고 가는 선비와 그 뒤를 따르는 시동을 표현한 그림입니다.

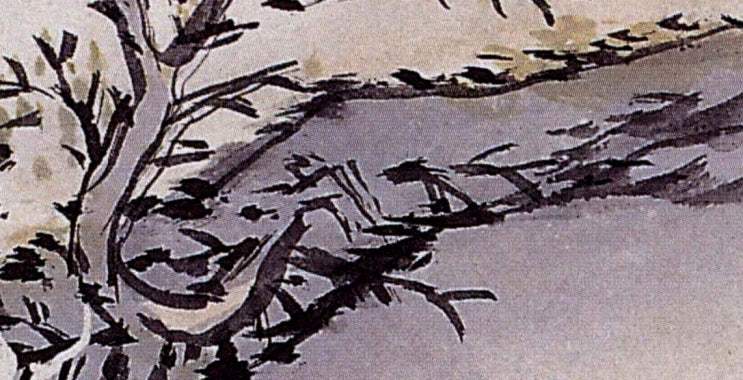

인물 뒤로는 하천이 흐르고 있는데, 강 사이로 많은 잔돌들이 드러나 있어 얕은 물이

흐르고 있음을 알 수 있습니다.

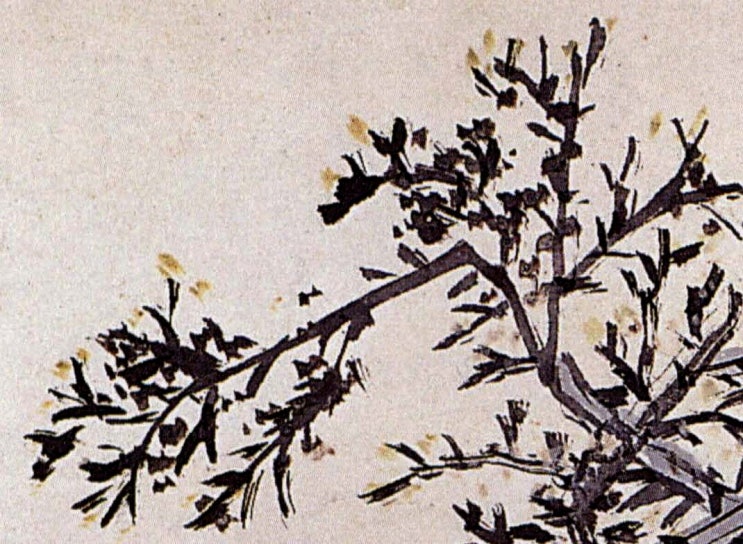

나뭇가지는 전체적으로 아직 잎이 나지 않고 가지만 있는 상태인데, 가지의 끝 부분에

연두색으로 채색된 부분이 언뜻 드러나 있어 이제 막 새 잎이 돋아나고 있는 모습에서

곧 이른 봄의 시기임을 알 수 있습니다.

간송미술관에 소장되어 있는 이 그림이 한때 단원의 진작(眞作)인지의 여부를 두고

논란이 일었던 적이 있었습니다.

우선 표현된 나무의 가지가 성기고, 엷은 먹을 칠하고 농묵으로 점을 툭 툭 찍어

개울가를 표현한 물가 풍경은 그의 다른 작품에서도 흔히 보이는 단원특유의 필법이

잘 드러나 있습니다.

[단원 김홍도의 소림야수도(疏林夜水圖), 간송미술관 소장]

[ 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 소림모정도(疏林茅亭圖), 미국 LACMA 소장]

또한 선비의 뒤를 따르는 시동도 걸어가면서 허리를 앞으로 약간 굽힌 채 고개를

왼쪽으로 돌려 나무를 쳐다보고 있는 모습으로 이와 같은 형태의 인물묘사는 단원의

기우부신도, 부신초동도, 섭우도 등의 작품에서도 자주 등장하는 모습으로 표현된

인물의 필선이 서로 매우 유사합니다.

[단원 김홍도의 기우부신도]

[단원 김홍도의 부신초동도]

[단원 김홍도의 섭우도(涉牛圖)]

또한 오른쪽 상단 여백에 적힌 행초체의 글씨는 단원 특유의 필체가 확실하고, 글씨의

말미에 쓴 ‘단구(丹邱)’라는 관서와 ‘사능(士能)’이라 각인된 주문방인은 모두 단원의

말년에 주로 사용하던 관서와 인장인 것입니다.

제화시에서 ‘杏花消息雨聲中’이라 했으니 고목나무는 살구나무를 그린 것이며, 나뭇가지

끝에 표현된 연두색의 점들은 꽃을 표현한 것으로 볼 수 있고 또한 선비가 쓰고 있는

큰 모자와 몸 전체를 덮은 도포에서 현재 가랑비가 내리고 있음이 느껴집니다.

이와 같이 말을 타고 가는 선비의 모습과 더불어 가랑비가 내리고 있는 풍경은 단원이

젊을 때 그린 마상청앵도(馬上聽鶯圖)도 있어 이 그림과 비교해 보기가 아주 좋습니다.

[단원 김홍도의 마상청앵도(馬上聽鶯圖), 간송미술관 소장]

진여의(陳輿義)가 지은 원시는 선비가 마음에 맞는 친구를 찾아가면서 만나서 함께할 때

읊을 시상(詩想)을 구상하는 상황을 묘사하였는데, 단원의 그림은 과연 이와 같은

원 작자의 의도를 그대로 그림으로 표현하였습니다.

인물을 자세히 보면 나귀를 따르는 아이는 천진난만하여 고목나무에 새로 피어나는

꽃을 보고 있지만 나귀에 탄 선비는 한참 시상(詩想)에 빠져 있는데, 특이한 점은

나귀도 선비처럼 눈을 지긋이 감고 있어 마치 선비와 시상에 함께 빠진듯하니 이는

작자가 이 그림의 감상자에게 오래도록 남는 여운을 던져주고 있습니다.

또 다른 느낌으로 이 작품을 바라본다면, 살구꽃은 과거급제 또는 인재의 등용을

의미합니다. 고목나무에 새로운 살구꽃이 피어남은 임금이 바뀌어 새로운 조정이

구성되었음을 말하며, 말은 벼슬살이를 상징하는데 나귀와 이를 탄 선비가 모두

눈을 지긋이 감고 있음은 새 조정에 관직을 버리고 낙향(落鄕)하였다고 볼 수 있습니다.

마지막으로 화면의 중심에 배치된 두 그루의 고목나무를 보면 그 생김의 형상이 한자

‘化’자를 표현하고 있다고 보여집니다.

‘化’는 ‘되다’의 뜻이므로 진여의(陳輿義)의 시에서 제기된 ‘시상(詩想)의 완성’으로도

볼 수 있으나, 단원은 이러한 진여의(陳輿義)의 시와 이를 형상화한 시의도(詩意圖)를

통해 바뀐 조정에 관료로서 재 등용되고 싶은 뜻이 이루어지리라 하는 희망을 담지

않았을까 하는 생각이 듭니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 유춘(有春) 이인문(李寅文)의 우경산수도(雨景山水圖) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선 후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 해산선학도(海山仙鶴圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 유음서작도(柳陰棲鵲圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 만향(晩香) 정홍래(鄭弘來)의 의송관단도(倚松觀湍圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 여량(汝良) 황기(黃璣)의 노호도(老虎圖) (0) | 2018.04.10 |