2018. 4. 10. 15:15ㆍ한국의 글,그림,사람

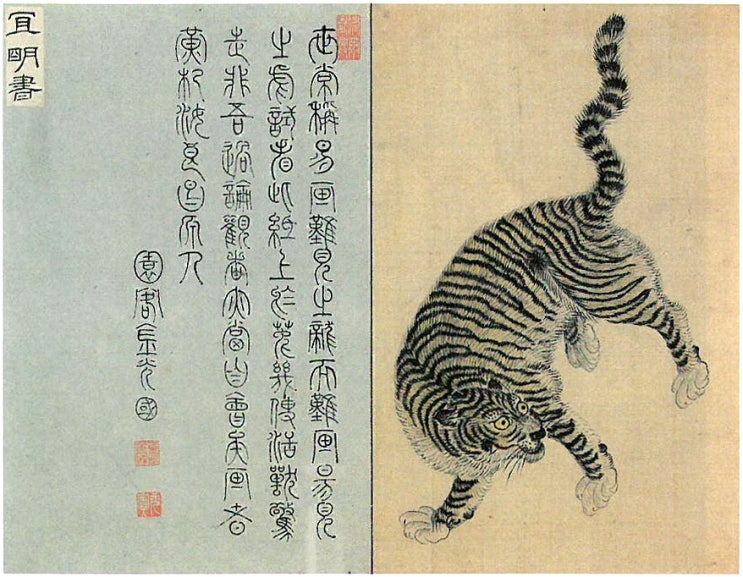

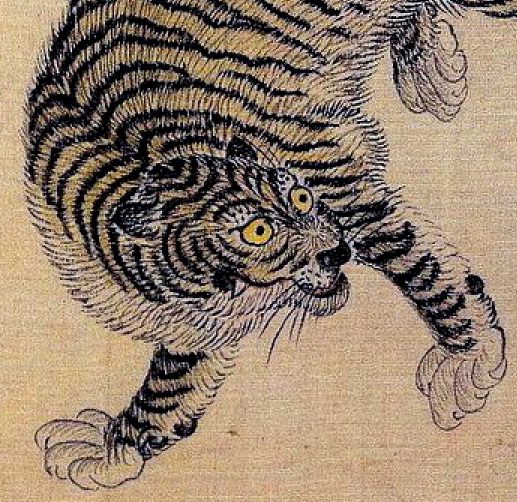

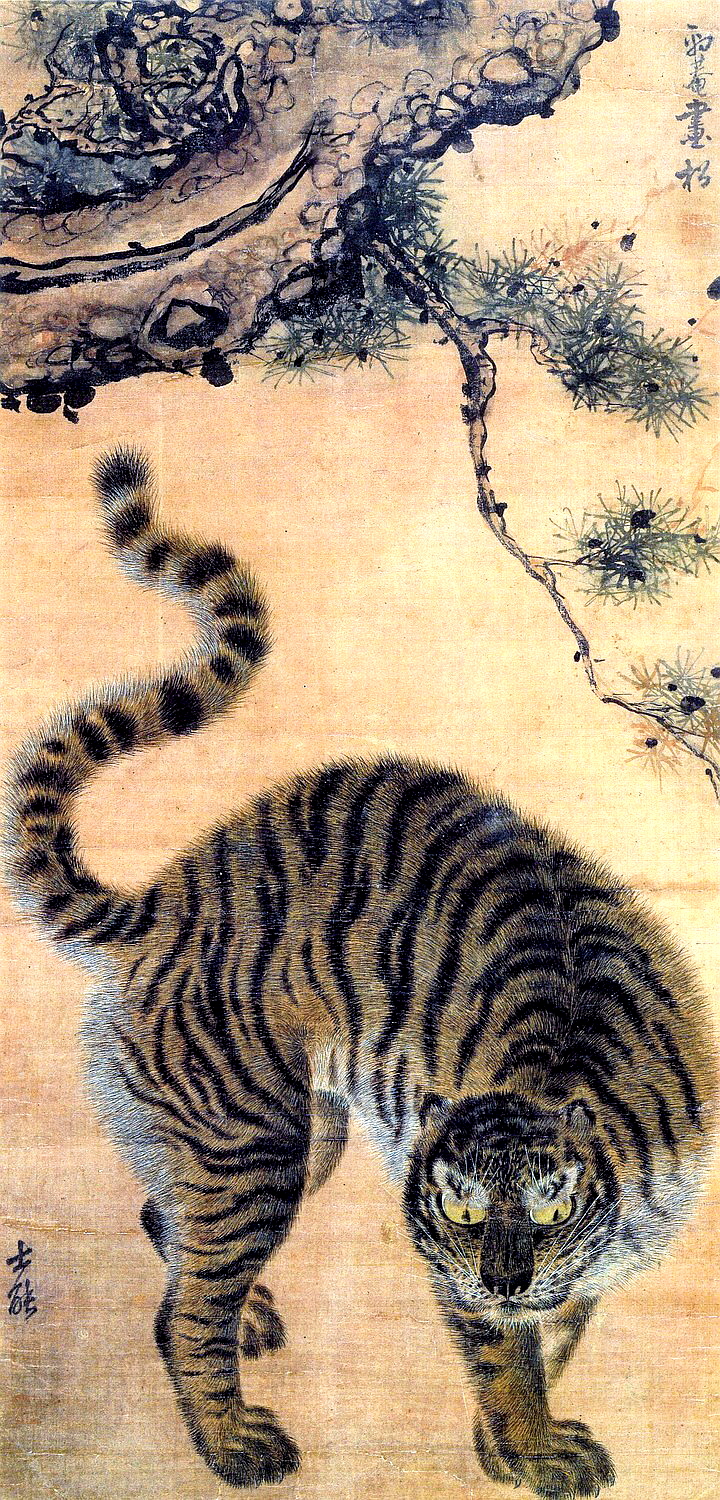

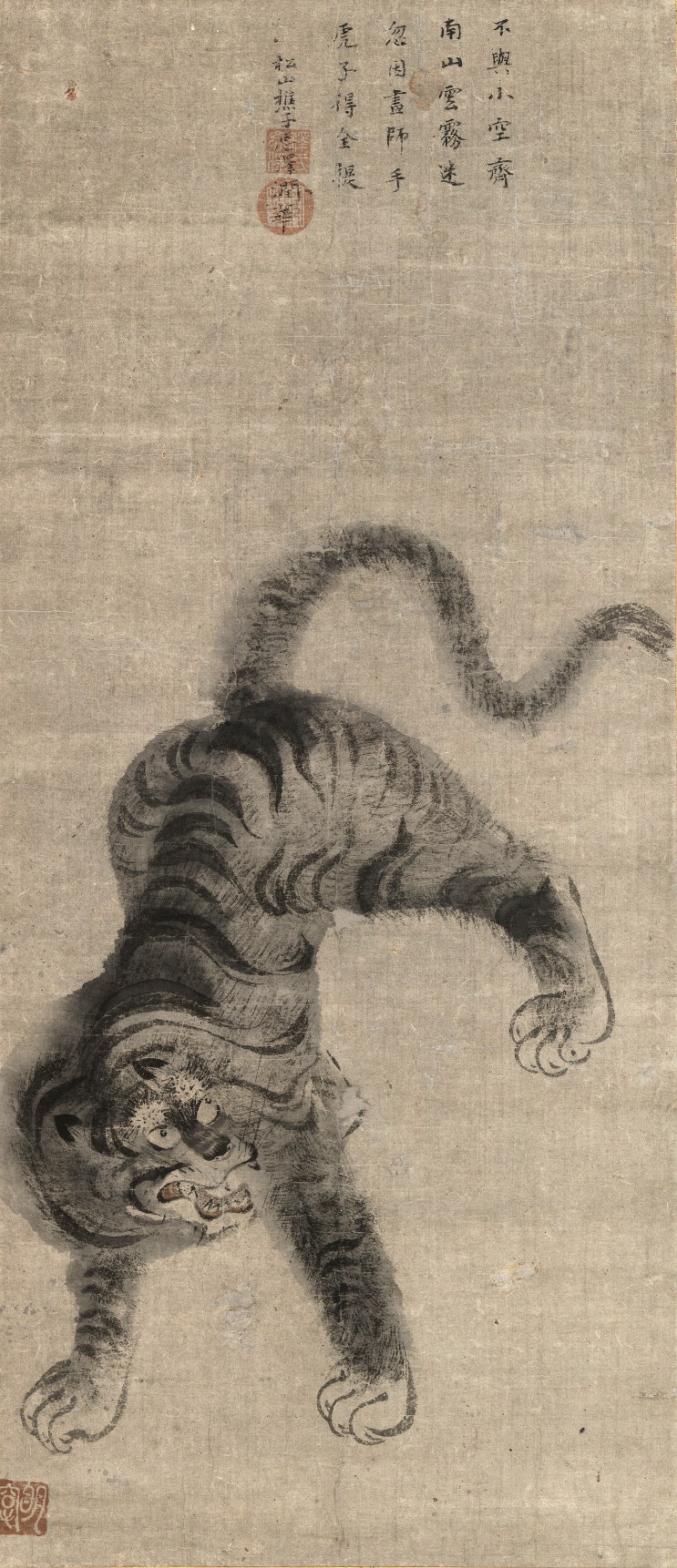

종이 바탕에 엷게 채색된 18세기 호랑이 그림입니다.

가로 13.0cm, 세로 20.0cm 크기의 화첩 형태로 현재 선문대학교 박물관에 소장되어

있습니다.

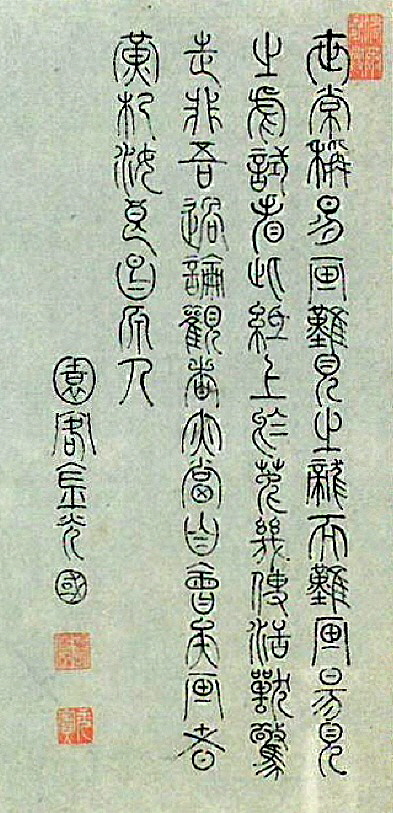

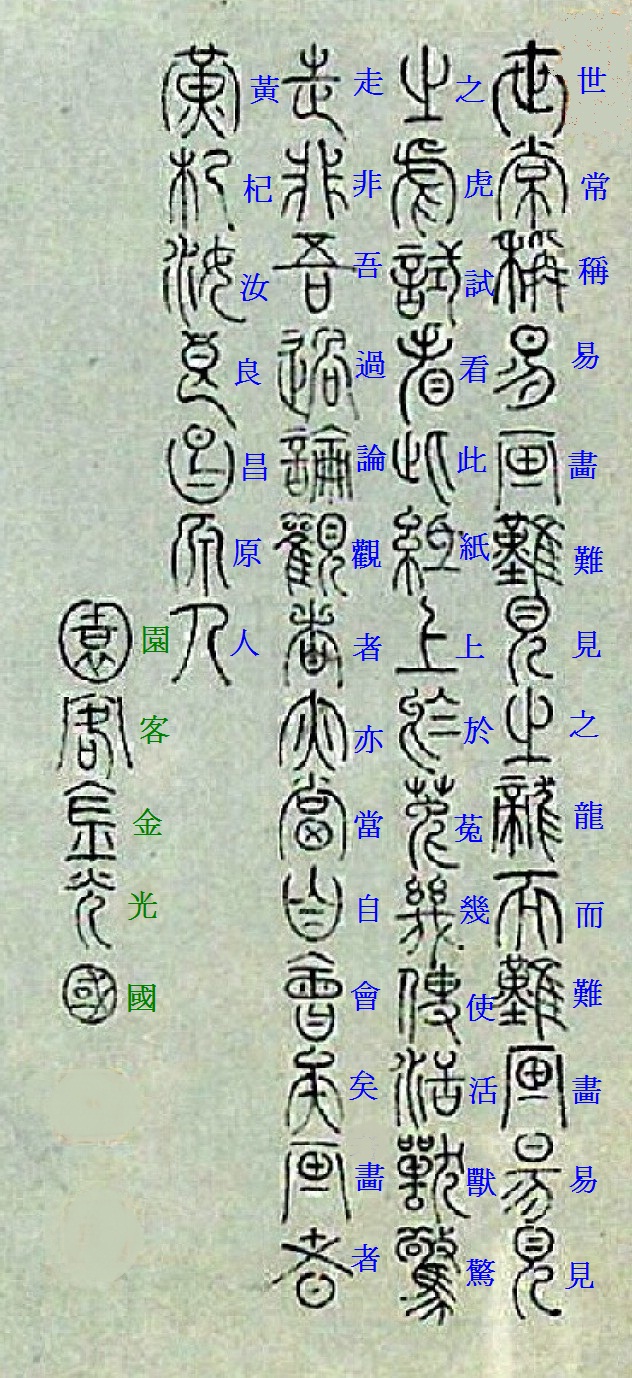

그림과 마주하는 글은 조선후기 서화 대 수집가 김광국(金光國)이 글을 짓고 당시

글씨의 대가였던 유한지(兪漢芝)가 전서로 가지런하게 적었습니다.

[제화글의 원문과 내용]

世常稱易畵難見之龍 세상에서 늘 말하기를 보기 어려운 용은 그리기 쉬우나,

而難畵易見之虎 쉽게 보이는 호랑이는 그리기 어렵다 한다.

試看此紙上於菟 이 종이위에 있는 호랑이를 살펴보건데

幾使活獸驚走 거의 산 짐승이 놀라 달아나겠으니,

非吾過論 내가 지나친 말을 한 게 아님을

觀者亦當自會矣 (그림을) 보는 사람 또한 분명 저절로 알 것이다.

畵者黃杞汝良昌原人 그림을 그린 분은 여양 황기로서 창원 사람이다.

園客金光國 원객 김광국

* 幾(기) : 거의, 기미, 낌새

[작품의 감상과 느낌]

그림은 화첩 형태의 소폭으로써 오른쪽에 그림이 있고 왼쪽에 유한지의 글씨로 쓴

18세기 서화 수장가 김광국의 감상 글이 있는 것으로 보아 이 작품은 당초 김광국이

모아 편집한 화첩 『석농화원(石農畵苑)』에 들어 있었던 그림중 하나일 것입니다.

김광국이 수집한 이 그림을 화첩 형태로 만들면서 그림의 상대쪽에는 당대 최고의

서예가 유한지의 글씨를 빌어 그림에 대한 감상문을 적었는데, 호랑이의 모습이

너무나 생생히 살아 있는 듯 하여 다른 짐승이 보면 놀라서 달아날 듯하다고

감탄하고 있습니다.

김광국이 밝힌 이 그림의 작가 여량(汝良) 황기(黃璣)는 18세기 초기에 활동하였던

인물로서 영․정조 시절 정5품 통덕랑(通德郞)의 벼슬을 지낸 인물 정도로 알려져

있는데 구체적인 생애에 대해서는 자세히 알 수 없습니다.

호랑이가 걸음을 옮기는 모습을 중국에서는 오래전부터 ‘맹호행(猛虎行)’이라 하여

구도(求道)의 길을 가는 승려의 삶을 표현하거나 고난만 있을 뿐 성공은 어려운

조촐한 군자(君子)의 인생길을 표현하는 의미로 많이 사용되었습니다.

그래서 중국에서는 문인을 중심으로 이러한 호도(虎圖)가 중국 남송대 이후 꾸준히

제작되고 애호되었고 남아 있는 대표적인 작품을 보면 은밀한 숲속에 앉아 있거나

숲속을 걸어가는 모습을 표현하고 있는데, 항상 호랑이의 머리가 왼쪽으로 돌아보는

형태의 구도입니다.

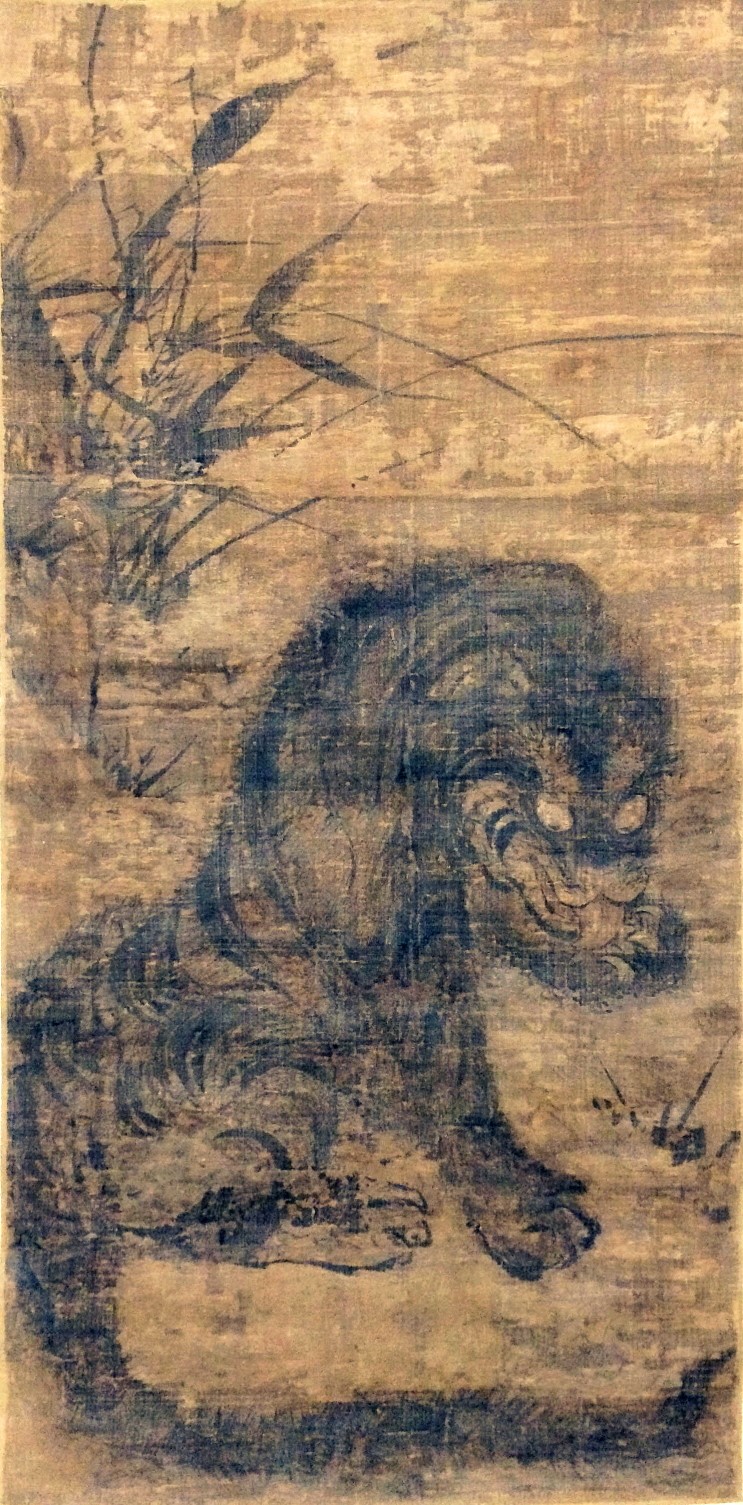

[중국 남송대(南宋代) 진용(陳容)의 호도(虎圖)] [남송대 목계(牧谿)의 호도(虎圖)]

[원대 작자미상의 맹호도(猛虎圖)] [원대 작자미상의 호도(虎圖)]

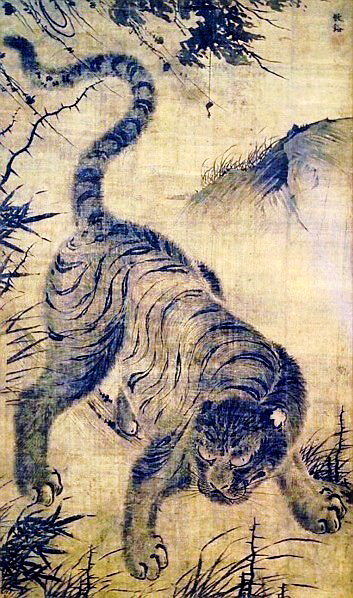

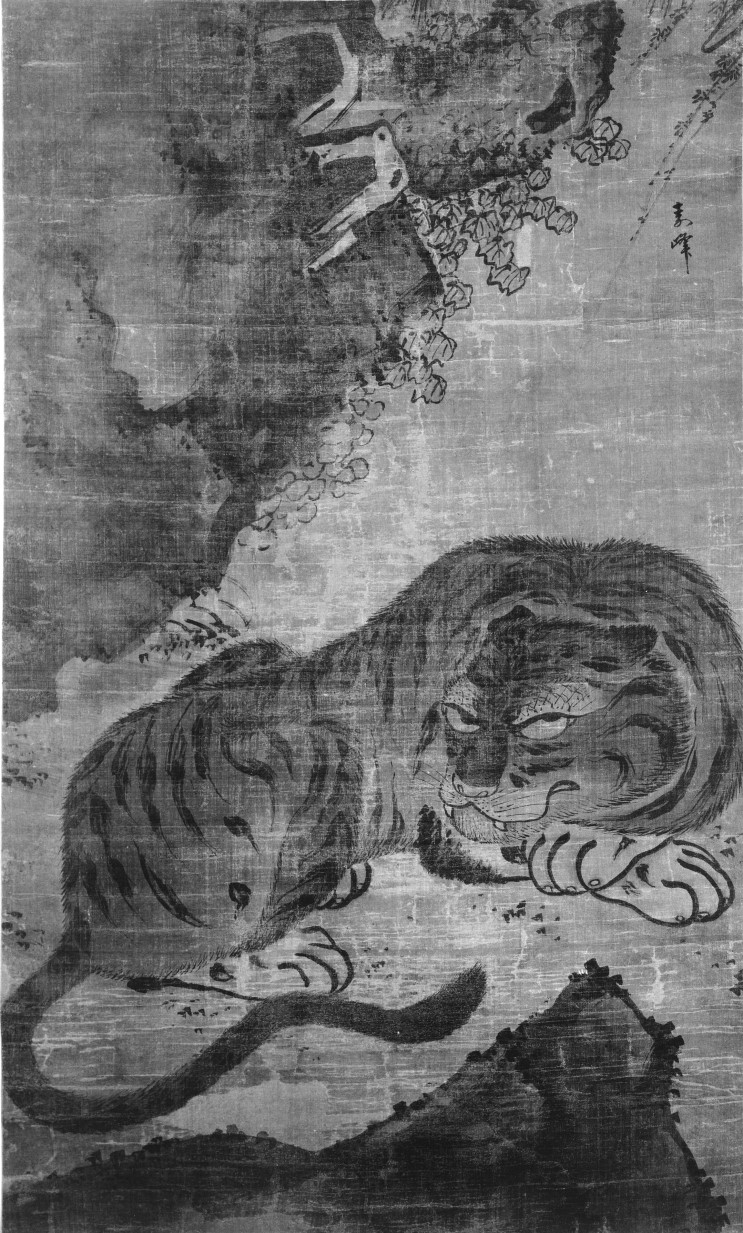

우리나라에서도 이와 같은 호랑이 그림이 오래전부터 유입되어 제작되었으나 중국의

그림을 그대로 모방한 게 아니라 구도와 형태가 조선화 되어 다르게 표현되었습니다.

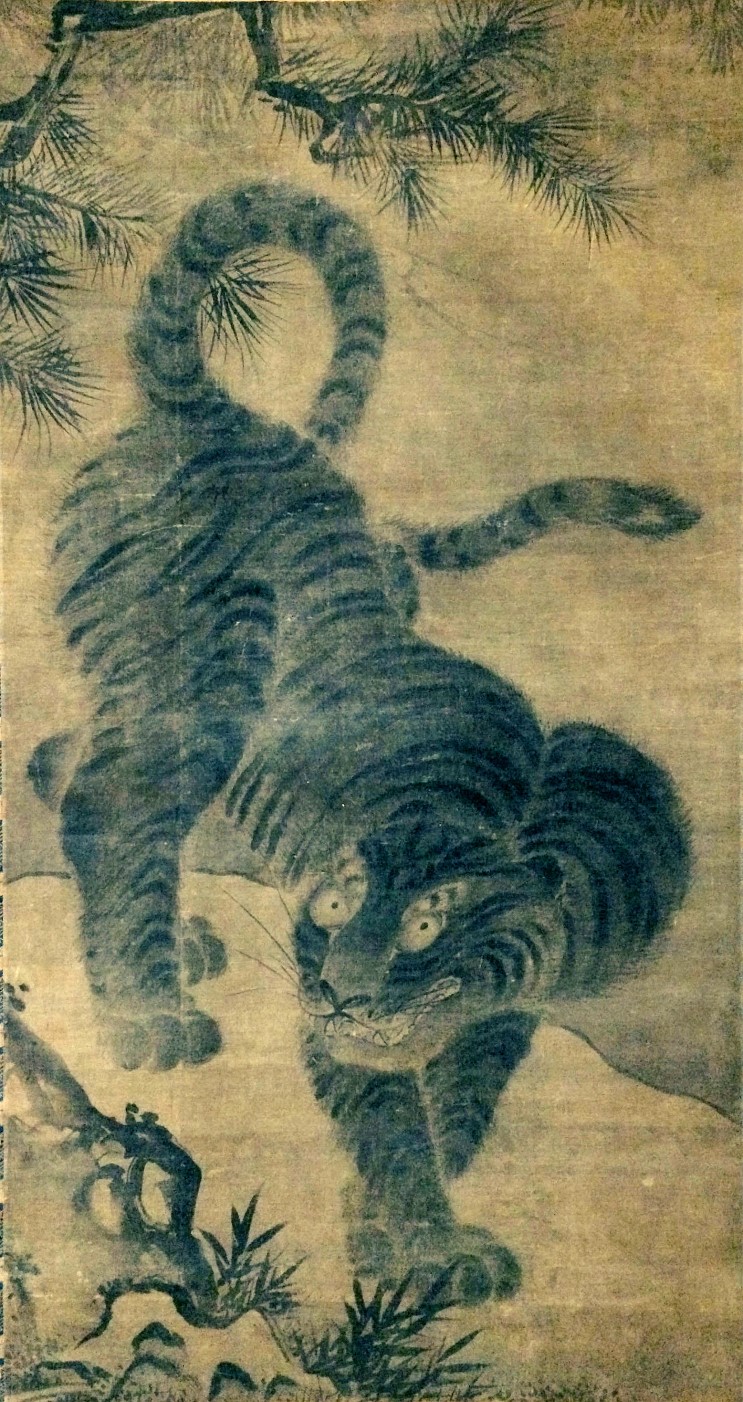

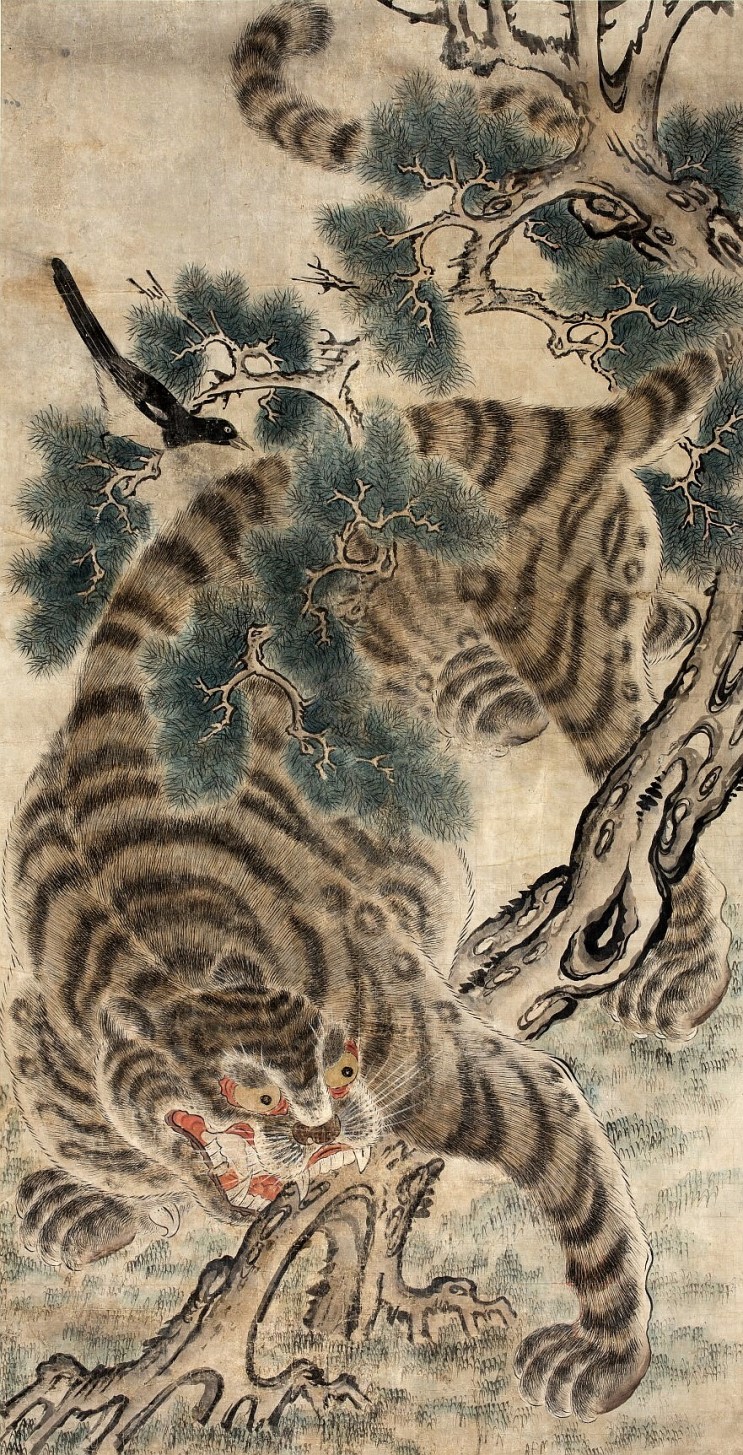

[조선중기 나옹 이정의 맹호도] [조선후기 작자미상의 호도(虎圖)]

[조선후기 작자미상의 맹호도] [조선후기 김홍도의 송하맹호도]

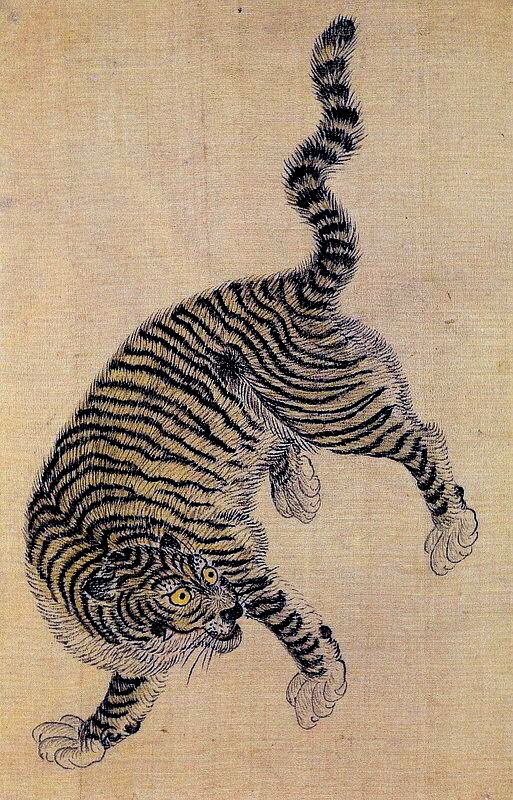

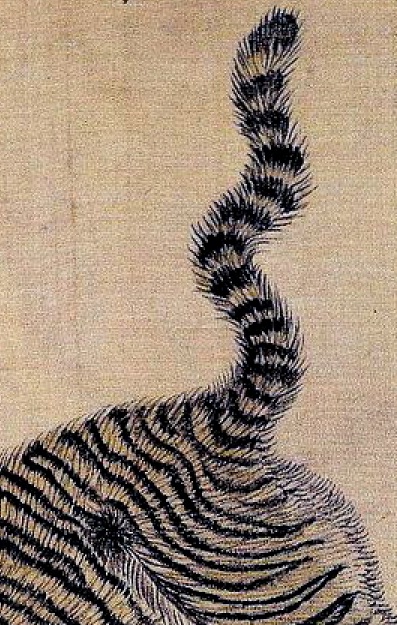

위 네 종류의 그림을 보면 중국의 그림과는 다르게 호랑이의 눈이 아주 크고 꼬리가

하늘로 치솟는 경우가 많음을 알 수 있어 조선적인 해악을 담았습니다.

한편, 조선 초기부터 주변 배경의 표현 없이 호랑이가 걷고 있는 모습을 화면의 구도로

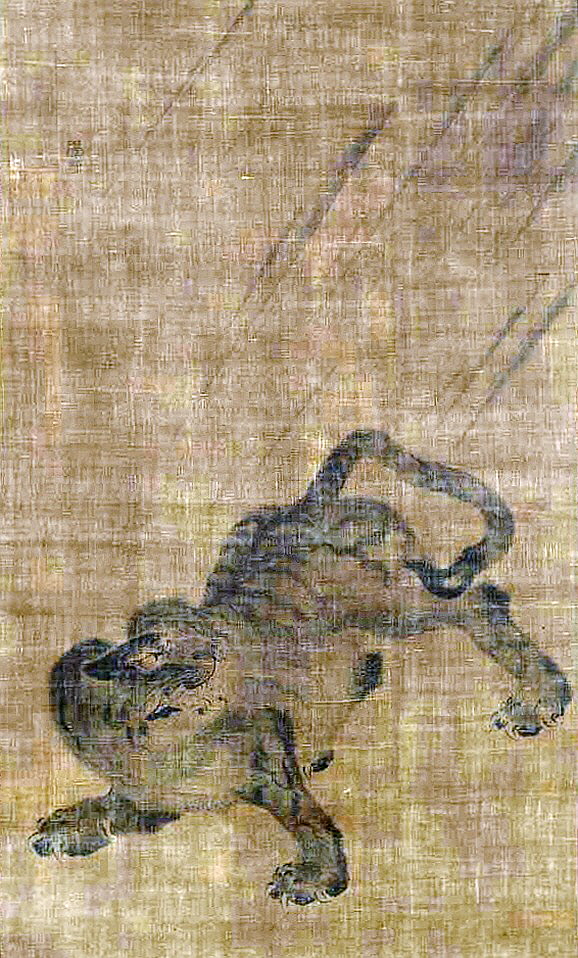

잡은 그림이 여러 종류 있는데, 그중 이상좌(李上佐)의 전칭작과 김명국의 맹호도를 보면

여량(汝良) 황기(黃璣)의 노호도(老虎圖)와 구도에서 매우 닮아있음을 확인할 수 있습니다.

[조선전기 전(傳) 이상좌의 우중맹호도] [조선중기 김명국의 맹호도]

따라서 여량(汝良) 황기(黃璣)의 노호도(老虎圖)를 포함한 유사한 구도의 세 점 호도로

보았을 때 호랑이는 군자(君子)를 말하며, 이상좌의 전칭작에서 보이는 비가 내리는

모습은 시련을 받고 있는 군자의 상황이고 고개를 돌려 오른쪽을 바라보며 눈을 크게

부릅뜬 모습은 군자의 위엄을 드러내고 있다고 보여집니다.

또 다른 형태로 호랑이는 민화(民畵)의 형태로 많이 그려졌는데, 이때의 호랑이는 산신령

또는 ‘報(보)’의 의미로 악귀를 쫓는 주체로써 벽사(辟邪)의 의미를 가졌습니다.

[조선후기 작자미상의 민화(民畵) 호작도]

여량(汝良) 황기(黃璣)는 18세기 문인 관료로써 정5품의 벼슬을 한 인물이므로 그가 그린

이 호도는 민화(民畵)에서 드러난 벽사(辟邪)나 길상(吉祥)의 의미보다는 ‘군자의 위엄’

또는 ‘학문(學問)을 향한 수양의 길‘을 표현하고 있다고 생각됩니다.

『회남자(淮南子)』에는 진(晉)나라의 육기(陸機)가 쓴 「맹호행(猛虎行)」이라는 시(詩)가

있는데, 그 첫 구절에서 ‘渴不飮盜泉水 熱不息惡木陰’라 하여 ‘갈증이 나도 도천의 물은

마시지 않고, 더위도 악목의 그늘에서는 쉬지 않는다.‘라고 하였습니다.

육기는 선비의 길을 걷었으므로 ‘도천’이나 ‘악목’과 같은 나쁜 이름을 가진 곳은 가지

않겠다는 것으로 우리나라 속담에 ‘군자는 곁불을 쬐지 않는다’는 말과 같습니다.

이 황기(黃璣)의 그림은 지식인이 정도(正道)를 가면서 부정과 불의를 멀리하는 마음가짐과

오해·중상· 모략·유혹 등을 받을 우려가 있는 곳을 가까이하지 않는 몸가짐으로 처신해야

한다라는 교훈을 주고 있는 그림입니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 유음서작도(柳陰棲鵲圖) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 만향(晩香) 정홍래(鄭弘來)의 의송관단도(倚松觀湍圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 수변취안도(水邊聚雁圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 표암(豹菴) 강세황(姜世晃)의 산수인물도(山水人物圖) (0) | 2018.04.10 |

| 추사- 자화상 (0) | 2017.06.22 |