2023. 7. 28. 12:57ㆍ사람과사람들

司馬遷(사마천) / 박경리(1926-2008)

그대는 사랑의 記憶(기억)도 없을 것이다.

기나긴 밤을

멀미같이 時間(시간)을 앓았을 것이다.

天刑(천형) 때문에 홀로 앉아

글을 썼던 사람

肉體(육체)를 去勢(거세)당하고

人生(인생)을 去勢(거세)당하고

엉덩이 하나 놓을 자리 의지하며,

그대는 眞實(진실)을 기록하려 했는가

_ 시집 <자유>(솔출판사, 1994)에서

박경리 작가께서 1994년 토지 전 16권을 완간하면서 틈틈이 써온 시들을 묶어 출간했는데 이 시집에 포함된 시이다.

사마천(BC145?~BC86?)이 쓴 <사기>에 의하면, 흉노와의 전쟁에서 패한 그의 친구 이릉(?~BC74) 장군을 변호하다(중과부적) 한무제에게 궁형(궁형: 남성의 생식기를 잘라내는 형벌)의 처분을 받고서도 남은 일생을 바쳐서 최고의 역사서 <사기>를 기술하였다.

그는 감옥에 갇힌 친구인 임안에게 보내는 편지에서,

人固有一死(인고유일사) 사람은 누구나 한 번 죽지만

或重於泰山(혹중어태산) 어떤 죽음은 태산보다도 무겁고,

或輕於鴻毛(혹경어홍모) 어떤 죽음은 기러기 털보다도 가볍다.

用之所趣異也(용지소취이야) 그것은 죽음을 이용하는 방법이 다르기 때문이다.

라고 썼다. 어떻게 사는 것이 잘 사는 삶인가? 어떻게 죽는 것이 잘 죽는 길인가?

거세형을 당해 여자 목소리였을 것이고 수염도 없는 사마천의 초상화!

치욕을 참고 오로지 역사서를 완성하겠다는 일념으로 살아남았다.

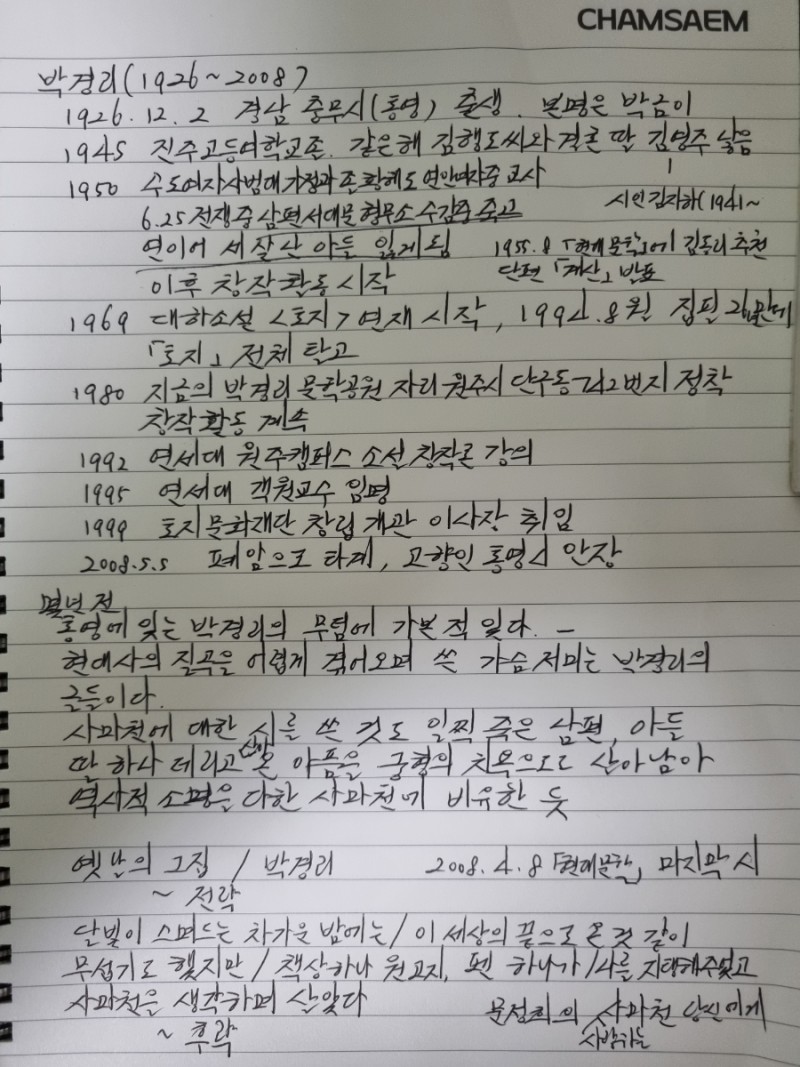

몇년 전 독서클럽 문학기행으로 통영 박경리의 무덤에 가본 적 있다.

박경리 또한 6.25전쟁 때 남편은 서대문 형무소 감옥에서 죽고, 세살 난 아들도 죽었다.

홀로 딸을 키우며 살아온 아픔을 사마천의 삶에 비유한 거 같다.

♡옛날의 그집 / 박경리♡

~전략~

달빛이 스며드는 차가운 밤에는

이 세상의 끝으로 온 것 같이 무섭기도 했지만

책상 하나 원고지, 펜 하나가

나를지탱해주었고

사마천을 생각하며 살았다

~후략~

_2008.4.8 <현대문학>지에 마지막 쓴 시

♡사랑하는 사마천 당신에게 / 문정희♡

세상의 사나이들은 기둥 하나를

세우기 위해 산다.

좀더 튼튼하고,

좀더 당당하게

시대와 밤을 지를 수 있는 기동

그래서 그들은 개고기를 뜯어먹고

해구신을 고아먹고,

산삼을 찾아

달마다 허둥거리며

붉은 눈을 번득인다.

그런데 꼿꼿한 기둥을 자르고

천년을 얻은 사내가 있다.

기둥에서 해방되어 비로소

사내가 된 사내가 있다.

기둥으로 끌 수 없는 게

눈 속의 불

천년의 역사에다 당겨 놓은 방화범이 있다.

썰물처럼 공허한 말들이

모두 빠져 나간 후에도

오직 살아 있는 그의 목소리

모래처럼 시간의 비늘이 쓸려간 자리에

큼지막하게 찍어 놓은 그의 발자국을 본다.

천년 후의 여자 하나

오래 잠 못 들게 하는

멋진 사나이가 여기 있다.

[1975.2.15 박경리]

2017.8.26 통영 박경리 기념관에 들렀다 생각난 김훈의 책에서의 박경리입니다.

김지하가 무동을 타고 아우성을 치며 광장을 휩쓰는 동안에도 그 여인네는 어둠 속에서 내려오지 않았다. 그 여인네는 다만 바라다보고만 있을 뿐이었다. 김지하는 출감한 옥문 앞에서 장모를 만나지 않았다. 김지하는 장모의 안부를 물을 겨를이 없었던 모양이었다. 김지하는 무동을 타고 기세를 올린 후 그의 지지자·찬양자 무리가 미리 준비해놓은 승용차에 올라타서 어둠 속으로 사라졌다. 그는 그날 밤 명동성당에서 하룻밤을 새웠다. 김지하가 떠나버린 어둠 속에서 그 여인네는 혼자 오래 서 있었다. 아무도 그 여인네를 알아보지 못했다.

_김훈, 『라면을 끓이며』, 문학동네, 2015, 406~407쪽

그날 밤 나는 신문사로 돌아가 마지막 기사를 작성했다. 나는 박경리에 관해서는 한 줄도 쓰지 않았다. 나는 다만 백기완의 출소 모습만을 추가로 썼다. 나는 박경리에 관하여 쓸 수가 없었다. 나는 어쩐지 그것이 말해서는 안 될 일인 것만 같았다. 새벽 두 시께 집으로 돌아와 잠자다 일어난 아내에게 그날의 박경리에 대해 말해주었다. 아내는 울었다. 울면서 “아기가 추웠겠네요”라고 말했다. 춥고 또 추운 겨울이었다.

_김훈_, 『바다의 기별』, 생각의 동네, 2008,

'사람과사람들' 카테고리의 다른 글

| 폴세잔, 〈카드놀이 하는 사람들〉 (1) | 2022.10.18 |

|---|---|

| 徂年-정약용 (0) | 2022.10.10 |

| 擬怨歌行 강엄 (3) | 2022.09.23 |

| 사안(謝安) 세설신화 (1) | 2022.09.22 |

| 안중근 의사 사형판결문 (0) | 2022.06.21 |