2018. 9. 4. 16:01ㆍ책과논문

서간문 書簡文

글쓴이 : 김동현 (한국국학진흥원)

전통시대 서간書簡은 소통과 교유의 중요한 수단이었다. 서간의 ‘서書’는 사명辭命 또는 의논議論과 같은 대사大事를 담은 편지이고, ‘간簡’은 일상의 소사小事를 담은 편지의 의미이다. 여기서는 전통시대 개인 간에 주고받던 편지를 통틀어 ‘서간’이라고 하겠다

서간문은 여러 가지 종류와 형식이 있다. 일상에 관한 이야기를 주고받거나, 안부 및 근황을 알리고, 학문을 토론하는 등의 목적으로 작성되었던 것이 일반적이다. 그 외 위장慰狀, 혼서婚書도 있는데, 특정한 목적을 가지고 작성된 것이어서 일반 서간에 비해 비교적 격식이 두드러진다. 실제 소지所志, 명문明文 등과 같은 일정한 서식규정이 있는 고문서에 비해 서간은 격식이 명문화 되지는 않았지만 관습적으로 존재하는 나름의 격식이 있다. 이는 전통사회에서 중요하게 여겼던 상하존비 간의 예절 또는 격식과 관계된다.

기왕의 연구자들 마다 견해가 다르지만 서간에는 대부분 ‘5단락’의 격식이 있다고 한다. 박대현의 경우, 서간의 격식을 서두書頭, 후문候問, 자서自敍, 술사述事, 결미結尾의 5단락으로 구분하였다. 오로지 안부만을 주고받기 위한 서간은 서두와 결미를 제외하고도 ‘후문’과 ‘자서’의 내용으로만 이루어져 있는 경우가 있다. 하지만 논사論事 즉 어느 특정한 일을 이야기하기 위해 작성된 서간이 전체의 대부분이기 때문에 ‘술사’ 단락이 서간의 핵심부분이라고 할 수 있다는 점에서 위의 5단락 구분이 서간의 격식을 이해하는데 가장 합리적인 구분으로 생각된다.

일반적으로 서두書頭에는 처음 상대를 만났던 상황, 오랫동안소식이 막혀있었던 상황, 상대의 소식을 받았거나 안부가 궁금해진 상황 등을 적는다. 여기에서는 발급자가 최초로 편지를 보내는 왕서往書, 상대의 편지를 받고 작성한 답장答狀 등 경우마다 작성하는 격식이 다르다. 그리고 상대에 대한 안부를 묻거나 알게 된 내용, 그로 인해 생겨난 마음상태를 순차적으로 적고[候問], 자신의 근황이나 안부[自敍]를 적는다. 본론[述事]에는 발급자가 하고 싶은 말을 적는다. 예를 들어 학문에 대한 토론, 문중 및 향촌 내에서의 대소사, 직접 들은 이야기나 전해들은 이야기 또는 자신이 직접 겪은 일에 대한 견해, 물품을 보내는 일 등 내용은 매우 다양하다. 끝으로[結尾] 인사말을 적고, ‘나머지 사연은 다 갖추지 못한다[餘不

備, 餘不具, 餘不宣 류]’, ‘잘 살펴달라[下察, 下監, 下在 류]’등의 말로 마무리 한다. 빈 공간에 발급연월일과 발급자의 성명 또는 자호 등을 적는데, 여기에는 신분 또는 호칭과 같은 상대와의 관계정보가 성명 위에 함께 기재되었다.

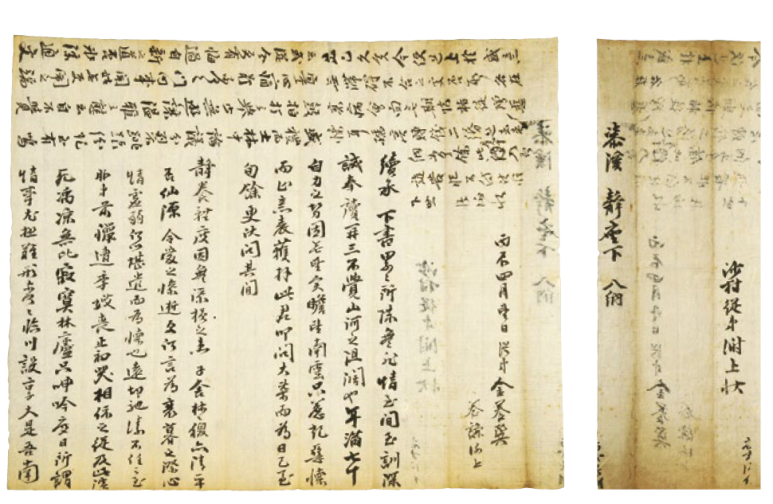

서간문을 작성할 때에는 일반적으로 종이 우측의 약 1/3 지점에서 시작하여 아래로 쓰며 좌측방향으로 내용을 이어나간다. 사연이 길 경우는 편지의 남은 공간을 활용하는데, ‘편지의 상단 좌우측 공간’ → ‘맨 우측의 빈 공간’ → ‘처음 글을쓴 부분의 행간’ 정도의 순서로 작성되며, 이를 보통 편지지를 돌려가며 읽는다는 의미로 ‘회문回文’ 형식이라고도 한다.

서간문에는 본문으로 작성된 편지 이외에도 여러 가지의 형태사항들이 존재한다. 추록追錄이나 별지別紙는 편지 작성이 끝난 이후 하고 싶은 이야기가 있거나 본 내용보다 더욱 중요하고 은밀한 이야기들을 추가로 쓸 때 사용된다. 추록은 편지를 작성하고 연월일까지 다 적은 이후 남은 빈 공간을 이용하여 추가로 하고 싶은 말을 쓰는 것을 일컬으며, 별지는 본 편지와 다른 종이에 작성하는 것으로, ‘협지夾紙’라고도 한다.

피봉皮封은 편지봉투로, ‘봉피封皮’라고도 하며, ‘단봉單封’과 ‘중봉重封’의 형태가 있다. 단봉은 편지작성이 끝나고 편지지를 알맞게 접은 후 배면背面을 그대로 피봉으로 삼는 경우, 따로 떨어진 피봉을 만들

어 사용하는 경우 모두를 의미한다. 중봉은 피봉이 2개 이상이 있는 것을 말한다.

상대 또는 존경해야 할 대상을 기재하는 경우 ‘대두擡頭’ 혹은 ‘격자隔字’를 사용하여 존경을 표현한다.

대두는 존경 대상의 명칭 또는 상황의 주체가 되는 부분을 그대로 아래로 이어 적지 않고 아래를 모두 비운 후 다음 줄 첫머리에 적는 것인데, 대두를 올리더라도 편지의 첫머리 열을 수평으로 맞추어 적는 경우와 그 보다 한 칸 더 올려 적는 경우도 있다. 격자는 본문 사이마다 존경의 표시로 한두 칸 정도 띄우는 방식이다.

서간문은 언문諺文 보다 한문으로 작성한 것이 많으며, 서체 또한 행서行書 또는 초서草書가 많이 사용

되었다. 따라서 서간문 원자료를 정리, 탈초, 번역 할 때에는 기본 한문 문리에 익숙해야 함은 물론이고 초서를 정확히 판독하는 문제, 격식에 맞추어 사용된 특정 용어들에 대한 확실한 이해 여부 등 많은 주의가 필요하다.

서간문 투식에 관해서는 『간식유편簡式類編』, 『한훤차록寒暄箚錄』등과 같은 전근대 자료가 있고, 일제

강점기에 다수 발간되었던 『신식비문척독新式備門尺牘』, 『반초최신간독半草最新簡牘』 등 ‘신식新式’, ‘최신最新’류의 서간문 투식 및 서식 관련 서적들이 있다. 관련 논문으로는 김효경金孝京, 『조선시대 간찰서식 연구』, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2005/ 박대현朴大鉉, 『한문서찰의 격식과 용어 연구』,

영남대학교 박사학위논문, 2009 등이 눈여겨 볼만하다.