2018. 4. 30. 15:16ㆍ工夫

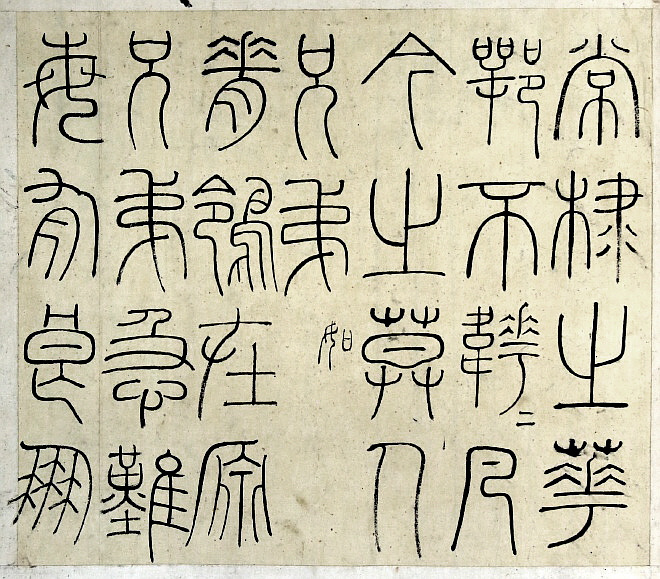

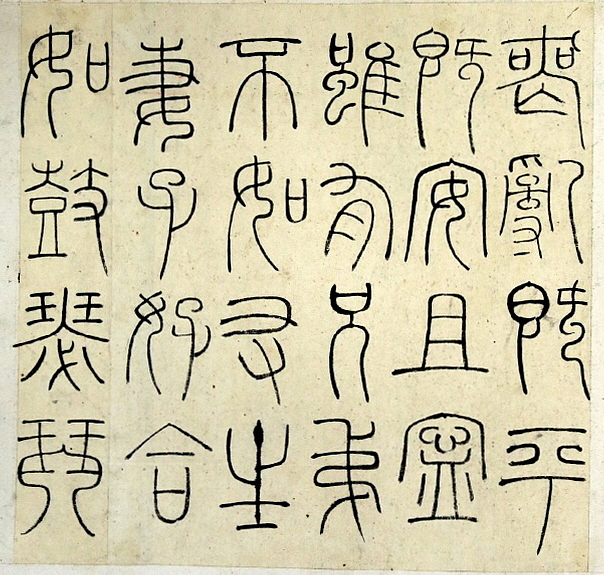

(제15면) 常棣之華 鄂不韡韡 凡今之莫(如) 人兄弟

脊隝在原 兄弟急難 每有良朋

(제16면) 況也永歎 兄弟鬩于 牆外禦其 務每有良 朋烝也無 戎

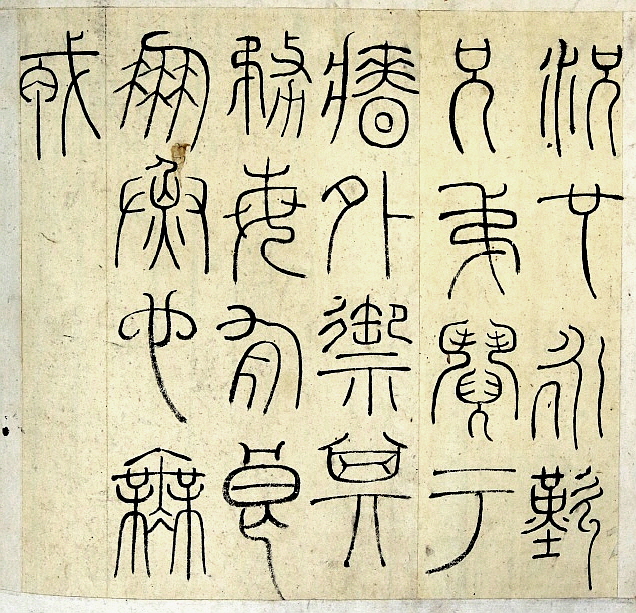

(제17면) 喪亂既平 既安且寧 雖有兄弟 不如友生 妻子好合 如鼓琴瑟

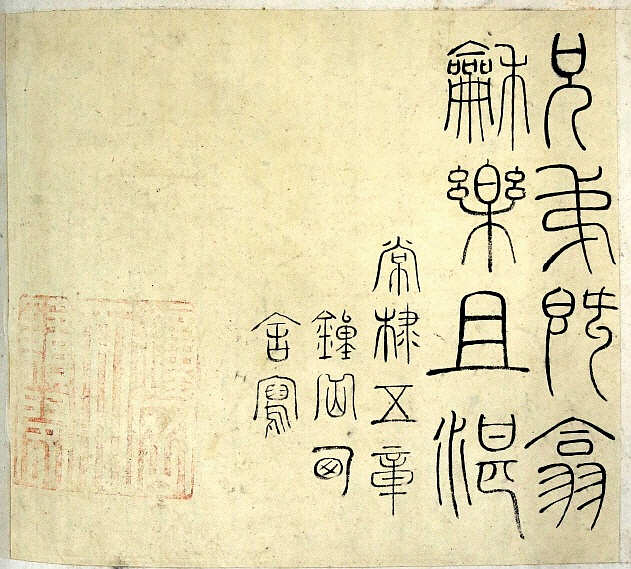

(제18면) 兄弟既翕 和樂且湛 常棣五章 鍾岳西舍寫

[글자의 원문과 내용]

常棣之華 鄂不韡韡 항상 산 앵두꽃이 화려하게 나타나 활짝 피지 아니한가?

凡今之人 莫如兄弟 지금의 사람은 형제만한 것이 없네.

脊令在原 兄弟急難 할미새가 언덕에 있어, 형제가 위급하고 어려운데

每有良朋 況也永歎 늘 좋은 벗이 있어도 이에 긴 탄식이구나.

兄弟鬩于牆 外禦其務 형제는 집안에서 다투어도 밖을 막기를 마땅히 힘쓰는데

每有良朋 烝也無戎 늘 좋은 벗이 있어도 이렇게 돕지를 않네.

喪亂既平 既安且寧 재앙이 다 평정되어 안전하고 또 편안해지면

雖有兄弟 不如友生 비록 형제가 있어도 친구만 못하네.

妻子好合 如鼓琴瑟 처와 자식이 화목하여 금슬을 울리는 듯해도

兄弟既翕 和樂且湛 형제가 모두 화합해야 화락하고 또한 즐긴다.

常棣五章 상체 오장

鍾岳西舍寫 종악(鍾岳)의 서쪽 집에서 옮긴다.

* 韡韡 (위위) : 밝고 성대한 모양

* 凡今(범금) : 지금. 이제. 오늘(날). 요즘.

* 莫如(막여) : …하는 것만 못하다. …하는 것이 낫다.

* 脊令(척령) : 할미새

* 永歎(영탄) : 길게 탄식하며 괴로워함

* 喪亂(상란) : 전쟁, 전염병, 천재지변 따위로 사람이 죽는 재앙

* 不如(불여) : ① …만 못하다 ② …하는 편이 낫다

* 友生(우생) : ①우생 ②벗 ③친구

* 好合 (호합) : 사이좋게 지내다. 화목하다. (주로 부부 사이를 가리킴)

* 琴瑟(금슬) : 거문고와 비파가 서로 어울리는 모양처럼 잘 어울리는 부부 사이의 두터운 정과 사랑을

비유적으로 이르는 말

* 和樂(화락) : ①화평(和平)하고 즐거움 ②함께 모여 사이좋게 즐김

[출전] : 『시경(詩經)』 「소아(小雅)」‘상체(常棣)’

[출전의 원문과 내용]

常棣之華,鄂不韡韡。 항상 산 앵두꽃이 화려하게 나타나 활짝 피지 아니한가?

凡今之人,莫如兄弟。 지금의 사람은 형제만한 것이 없네.

死喪之威,兄弟孔懷。 죽음이 두려울 때 형제는 몹시 생각하고

原隰裒矣,兄弟求矣。 들판과 습지에 사로잡히면 형제는 서로 구하네.

脊令在原,兄弟急難。 할미새가 언덕에 있어 형제가 위급하고 어려운데

每有良朋,況也永歎。 늘 좋은 벗이 있어도 이에 긴 탄식이구나.

兄弟鬩牆,外禦其務。 형제는 집안에서 다투어도 밖을 막기를 마땅히 힘쓰는데

每有良朋,烝也無戎。 늘 좋은 벗이 있어도 이렇게 돕지를 않네.

喪亂既平,既安且寧。 재앙이 다 평정되어 안전하고 또 편안해지면

雖有兄弟,不如友生。 비록 형제가 있어도 친구만 못하네.

儐爾籩豆,飲酒之飫。 너에게 좋은 음식을 베풀고 술을 실컷 마셔도

兄弟既具,和樂且孺。 형제가 다 있어야 화락이 또한 친근하네.

妻子好合,如鼓琴瑟。 처와 자식이 화목하여 금슬을 울리는 듯해도

兄弟既翕,和樂且湛。 형제가 모두 화합해야 화락하고 또한 즐기네.

宜爾家室,樂爾妻帑。 마땅히 너는 집안에서 너의 처자와 즐거우니

是究是圖,亶其然乎! 이것을 찾고 이것을 도모하면 진실로 그것이 그러하도다.

* 孔懷(공회) : 몹시 생각함.

* 原隰(원습) : 높고 마른 땅과 낮고 젖은 땅을 아울러 이르는 말.

* 籩豆(변두) : 제사 때 쓰는 그릇인 변(籩)과 두(豆)를 아울러 이르는 말. 변(籩)은 과일이나 포(脯)를 담기

위하여 대를 엮어서 만든 그릇이고, 두(豆)는 식해나 김치 등을 담기 위하여 나무로 만든

그릇이다. 흔히 제기(祭器)를 가리키는 말로 쓰인다.

* 家室(가실) : 1.가옥. 집. 주택. 2.가정. 처자. 가권. 가솔. 가족. 3.처. 아내. 집사람. 가실.

[느낀점]

이 글은 『시경(詩經)』「소아(小雅)」편중 ‘상체(常棣)’로써 형제(兄弟)간의 우애(友愛)를

노래한 중국의 오래된 고전 가요입니다.

‘상체(常棣)’는 ‘산앵두’ 또는 ‘아가위나무’라 부르는데, 나무에 붉은 열매가 여럿이 뭉쳐

열리는 나무라 형제를 뜻하는 나무로 인식되었던 것으로 생각됩니다.

이 글은 좋은 벗이 있어도 어렵고 힘들 때에는 형제보다 더 나은 것은 없는데, 편안해지면

형제를 찾지 않게 되니 형제가 모두 화합하여 처자와 다함께 행복을 찾자라는 뜻을 노래하고

있습니다.

능호관이 적은 이 부분의 글씨를 보면 문장의 첫째면인 제15면에서 「凡今之人 莫如兄弟」

부분을 약간 혼돈하여 앞 뒤 글자가 바뀌고 빠진 부분이 보충되었음을 알 수 있고 이후

『시경(詩經)』의 원문에서 일 부분이 빠지고 핵심적인 사항만 글씨가 쓰여져 있음을 알 수

있습니다.

능호관의 가계도를 보면 친 형제로 능호관보다 네 살 많은 형(兄) 이기상(李麒祥, 1706~1776)

이 있었는데, 정5품 통덕랑(通德郞) 벼슬을 한 것으로 자료에 나와 있으며, 사촌지간으로

이욱상(李旭祥, 1728~1786)이 있었습니다.

아마도 능호관은 은퇴 후 은거하면서 궁핍한 생활고 등 여러 어려움을 겪고 있으면서도

그의 강한 자존심으로 친한 벗에게 생활의 어려움을 말하기 싫었으며, 한편으로 동기간인

그의 친형에 대한 그리움을 함께 담아 이 글을 썼다고 생각됩니다.

한편, 이 글의 말미에 “鍾岳西舍寫”라 적혀 있어 능호관이 종악의 서쪽 집에서 이 글을

썼다고 해석할 수 있으므로, 결국 그가 거주하는 집이 ‘종악의 서쪽’에 있다고 말할 수

있습니다.

‘종악(鍾岳)’은 ‘종산(鍾山)’ 또는 ‘종악산(鍾岳山)’의 의미가 있고 ‘종악서(鍾岳西)’는 곧

그 지역의 서쪽을 말하는데, 과거부터 서울 주변으로 ‘악(岳)’의 글자가 들어간 산의 이름을

찾아보면, 대표적인 산이 북악산(北岳山)이 있고 지도를 확인해 보면 경기도 양주시에도

북악산이란 지명이 있어 정확히 어디를 말하는지는 알 수 없습니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)24 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)23 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)21 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)20 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)19 (0) | 2018.04.30 |