2018. 4. 30. 14:44ㆍ工夫

(제47면)孤槎拳使日南

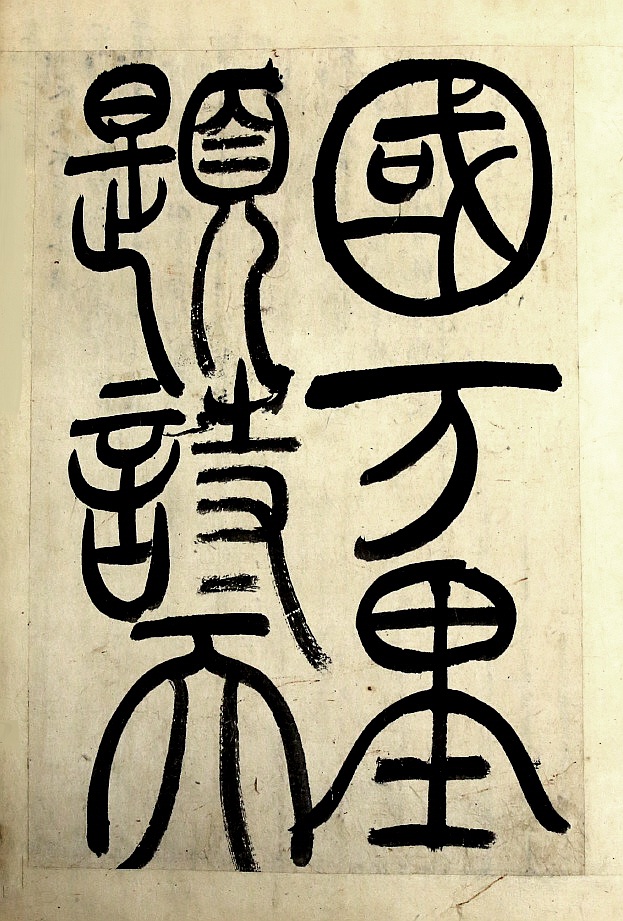

(제48면)國万里題詩天

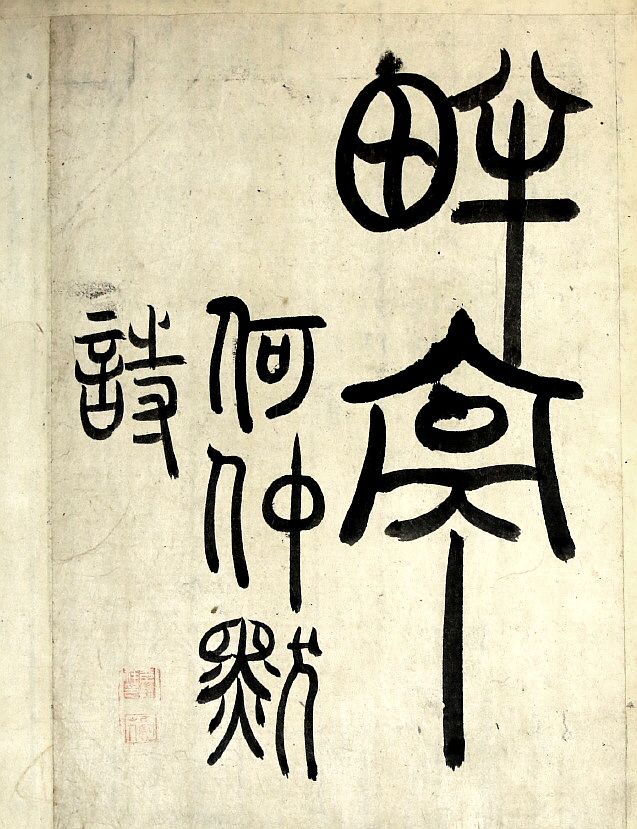

(제49면)畔亭 何仲黙詩

[글씨의 원문과 내용]

孤槎拳使日南國(고사권사일남국) 외로운 뗏목에 주먹 쥐고 일남국에 사신으로 와서

万里題詩天畔亭(만리제시천반정) 만리 떠난 하늘가 정자에서 시를 짓네.

何仲黙詩 하중묵의 시다.

* 日南國(일남국) : 베트남.

하경명(何景明, 1483년 ~ 1521년)

명나라 하남(河南) 신양(新陽) 사람. 자는 중묵(仲默)이고, 호는 대복(大復)이다.

8살 때 시를 지을 줄 알았고, 15살 때 거인(擧人)에 급제했다.

홍치(弘治) 15년(1502) 진사에 급제하여 중서사인(中書舍人) 등 여러 관직을 역임했다.

정덕(正德) 초에 유근(劉瑾)이 집정하자 병을 이유로 사직하고 귀향했다.

당시 무종(武宗)이 자주 영행(佞幸)을 의자(義子)로 삼자 글을 올려 “의자는 길러서는

안되고, 환관은 총애해서는 안 된다.(義子不當蓄 宦官不當寵)”고 말했다.

관직은 섬서제학부사(陜西提學副使)까지 올랐고, 병과 탄핵을 받아 귀향하여 집에

도착한 뒤 죽었다.

이몽양(李夢陽) 등과 함께 “문(文)은 진한(秦漢)이고, 시(詩)는 성당(盛唐)”이라 하는

고전주의 문학운동을 제창하여 전칠자(前七子)라 불렸다.

이몽양과 나란히 ‘하리(何李)’로 일컬어졌다.

저서에 『하대복선생집(何大復先生集)』 38권과 『하자잡언(何子雜言)』 1권,

『대복론(大復論)』 1권, 『옹대기(雍大記)』, 『사잠잡언(四箴雜言)』 등이 있다.

[출전의 원문과 내용]

秋興(추흥) 가을에 흥이 일어

何景明 하경명

漢水東馳入楚來(한수동치입초래) 한수 동쪽을 질주하여 들어가니 초나라가 돌아오는데,

長沙秋望洞庭開(장사추망동정개) 장사의 가을은 동정호가 열리기를 바라네.

江清樓閣中流見(강청루각중류견) 강은 맑아 누각 속에서도 강물이 흐르는 게 보이니

日落帆樯万里回(일락범장만리회) 해 떨어지니 돛대가 만리를 돌아오네.

去國尙思王粲賦(거국상사왕찬부) 나라를 떠나면 항상 임금의 밝은 헤아림이 생각나고

逢時空惜賈生才(봉시공석가생재) 때에 따라 만나면 공연히 가생의 재주라 애석해 하는데,

湘南兩度曾游地(상남량도증유지) 상강의 남쪽은 일찍이 두 번이나 떠내려간 땅인데

惆悵烟花暮轉哀(추창연화모전애) 애통한 안개꽃이 날 저물자 슬픔으로 바뀌네.

前歲今皇新御极(전세금황신어겁) 작년에 금상(今上)이 새로 등극하니

鳳銜恩詔出明廷(봉함은조출명정) 봉새가 품은 은혜를 말하며 밝은 조정으로 나와

孤槎奉使日南国(고사봉사일남국) 외로운 뗏목에 주먹 쥐고 일남국에 사신으로 와서

万里题诗天畔亭(만리제시천반정) 만리 떠난 하늘가 정자에서 시를 짓네.

地入金沙江浩浩(지입금사강호호) 땅이 들어간 금사강은 넓고 크고

風連銅柱海冥冥(풍련동주해명명) 바람에 맞닿은 동주 바다는 어두컴컴한데

昆明亦在滇城里(곤명역재전성리) 곤명 또한 성과 마을에 번성함이 있으니

池上虛疑織女星(지상허의직녀성) 못 위가 빈 직녀성이 의심되네.

* 漢水(한수) : 중국 양쯔 강(揚子江) 중부의 지류. 산시성(陝西省) 남부에서 발원하고 관중(關中)분지에서부터

한수이라고 불림. 이곳에서 남동쪽으로 흘러 후베이성(湖北省)에 들어가 후베이 평야를 크게 굽어

우한(武漢)에서 양쯔 강에 합류함. 예부터 화중(華中) 일대와 중원을 연결하는 중요한 교통로로서

삼국 시대 이래 자주 쟁탈의 대상이 돼 왔음.

* 馳入(치입) : 질주하여 들어감.

* 長沙(장사) : 중국(中國) 호남성(湖南省)의 주도. 상강(湘江) 수운(水運)ㆍ월한(粵漢) 철도(鐵道)ㆍ공로(公路)에

의(依)하여 교통(交通)ㆍ경제(經濟)의 중심지(中心地)이며, 1903년에 축항(築港)했음.

4대 쌀시장(市場)의 하나로 쌀ㆍ목재(木材)ㆍ차ㆍ삼 따위를 수출(輸出)함. 방적(紡績) 공업(工業)이

성(盛)함. 상강 연안(沿岸)에 악록 서원(嶽麓書院)의 옛 터가 있고, 1951년 교외(郊外)에서

초묘(楚墓)ㆍ전한묘ㆍ후한묘가 발굴(發掘)되어 출토품이 많았음.

1972년초에는 동쪽 교외(郊外)의 마왕퇴(馬王堆) 고분(古墳)에서 2천 100년 전 그대로의

상태(狀態)를 지닌 부인(婦人)의 시체(屍體)가 발굴(發掘)되어 커다란 반향을 일으켰으며,

그 후(後) 2호ㆍ3호분을 발굴(發掘). 임상(臨湘)

* 帆樯(범장) : 1.돛대. 2.배.

* 去國(거국): 나라, 조정, 도성, 고향 등을 떠나다.

* 賈誼(가의) : 賈生(가생). 중국 전한(前漢) 문제(文帝) 때의 학자ㆍ정치가. 유학과 오행설에 기초를 한 새로운

제도(制度)의 시행을 주장했으나 원로(元老) 대신들의 미움을 사 좌천되었다가 요절했음.

『좌씨전훈고(左氏傳訓詁)』, 『신서(新書)』, 『복조부(鵩鳥賦)』 따위가 있음.

* 兩度(양도) : 두 번, 두 차례

* 惆悵(추창) : 애통해함; 한탄함.

* 御极(어극) : ① 천자(天子)의 자리에 오르다 ② 등극(登極)하다 ③ 즉위(卽位)하다

* 浩浩(호호) : ① (가없이) 넓고 크다 ② 수세(水勢)가 대단하다 ③ 도도(滔滔)하다

* 金沙江(금사강) : 중국 양쯔 강(揚子江)의 상류로 티베트 고원에 있는 강. 쿤룬 산맥(昆崙山脈)에서 발원하여

티베트 고원을 지나 쓰촨 성(四川省)의 투커우(渡口)에서 양쯔 강과 합쳐진다. 지명은 강에서

사금(砂金)이 채취된 데서 유래한다. 강 유역은 윈난 성(雲南省)의 산간 지역과 쓰촨 성(四川省)의

분지 지역으로 크게 나눌 수 있다. 산간 지역은 한족, 좡족, 이족 등의 많은 소수 민족들이 거주하고

있으며, 사금 외에 연, 아연, 철광석, 석탄 등의 지하 자원이 풍부하고 각종 약초가 생산된다.

목축업이 성하고 봄밀, 잡곡 등을 생산한다. 동쪽의 쓰촨 지역은 농업이 발달하여 옥수수, 차, 쌀

등을 생산한다.

* 冥冥(명명) : 회명(晦冥)하다. 어두컴컴하다.

* 昆明(곤명) : 중국 남부 운남성(雲南省)의 성도(省都). 운귀고원(雲貴高原) 지대에 있는 도시로 계절의 기온차가

적어 언제나 봄바람과 같은 따뜻한 바람이 불기 때문에 '봄의 성(春城)'이라는 별칭이 있다.

선주민(先住民)의 종족 이름에서 지명이 유래된다.

* 織女星(직녀성) : 거문고자리의 수성(首星)인 베가 성(Vega 星)의 한자(漢字)로 된 이름 칠석날(七夕-) 밤에

은하수(銀河水) 건너에 있는 견우성(牽牛星)과 만난다는 전설(傳說)이 있는 일등성(等星)임.

전설(傳說)에서의 견우성(牽牛星)의 애인임. 베가성(Vega星) 천녀(天女) 천녀성(天女星)

천녀손(天女孫) 천손(天孫)

전통 별자리인 28수(宿) 가운데 우수(牛宿)에 속하는 별자리. [개설] 직녀성(織女星)은 28수

가운데 우수에 속하며 하늘에서 은하수의 서쪽 물가에 있다. 직녀는 천제(天帝)의 손녀로

베를 짜는 여성을 상징한다. 은하수 건너 동쪽에 있는 독수리자리의 하고성(河鼓星)과 서로

마주 보고 있어 견우와 직녀 전설이 형성되어 있다.

[느낀점]

한 면에 여섯 자의 전서 글을 써서 모두 세 면으로 구성된 이 문장은 명대 초기 관료이자

문인이었던 하경명(何景明)이 지은 칠언율시 네수 중에서 셋째수의 일부를 차용하여 적은

글씨입니다.

하경명(何景明)은 여러 관직을 거쳤으나 간신이 권력을 가지자 벼슬을 버리고 낙향하였으며,

황제의 행태를 나무라는 직언 상소를 올리기도 하였는데, 글씨와 시에서 고전주의를 지향하여

큰 명망을 얻었던 인물입니다.

능호관이 차용한 셋째 수의 시(詩) 전문은 새로운 황제가 등극하니 재야에 숨어 지내던

인사가 조정에 나와 홀홀단신으로 나라를 위해 먼 타국에도 스스럼없이 나간다라는 주제를

지닌 시로써, 아마도 능호관이 태어난 신분적 한계 때문에 임금에게 직접 다가설 수 없는

안타까운 마음이 표현되어 있다고 느껴집니다.

조선후기에 성행한 그림 중 사의도(寫意圖)에 있어서도 그림의 한 여백에 과거 이름있는

시인이나 작가가 기억하는 시인의 글중 한 부분을 적어 놓은 경우가 많은데, 이런 작가의

품은 뜻을 제대로 알려면 원시의 전 내용을 모두 일어봄으로써 그 진실이 드러나는 경우가

허다합니다.

능호관이 차용한 이 원시의 두 번째 연은 임금의 자애로움과 자신의 알아줌에 모든 것을

바치는 충신의 마음을 서술하고 있는데, 능호관은 실제로 이 글을 쓰면서 원시의 둘째 연처럼

출사하여 지금까지 관직생활을 하면서 느낀 현 조정과 임금에 대한 섭섭한 마음을 담고

있다고 생각됩니다.

하여튼 이번 단락의 문장은 능호관이 자신을 제대로 알아봐 주지 못하는 현실에 대한 강한

슬픔을 마음에 담고 있는 대목이라고 생각합니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)15 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)14 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)12 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)11 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)10 (0) | 2018.04.30 |