2018. 4. 30. 14:40ㆍ工夫

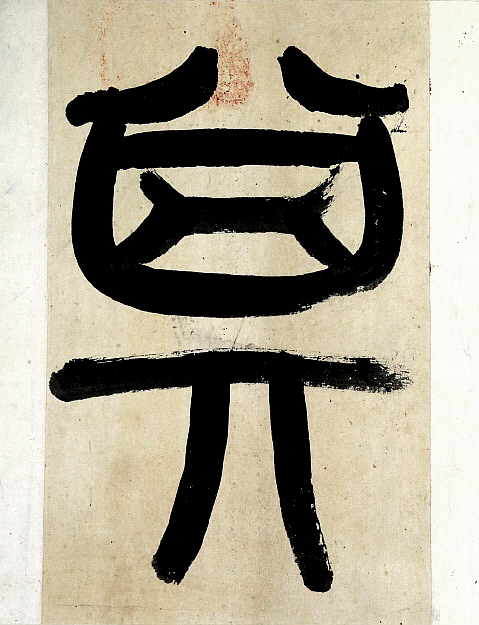

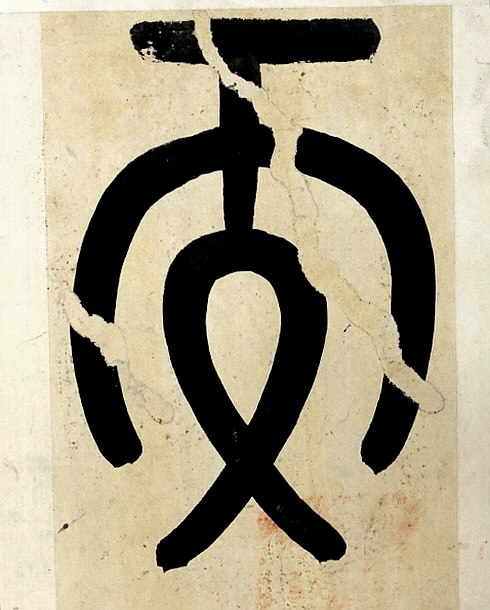

(제26면)其

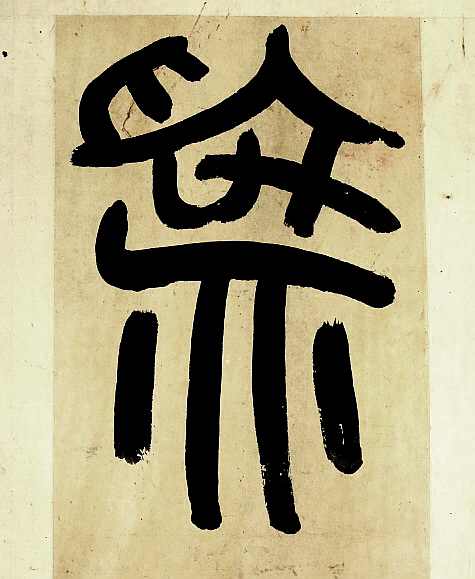

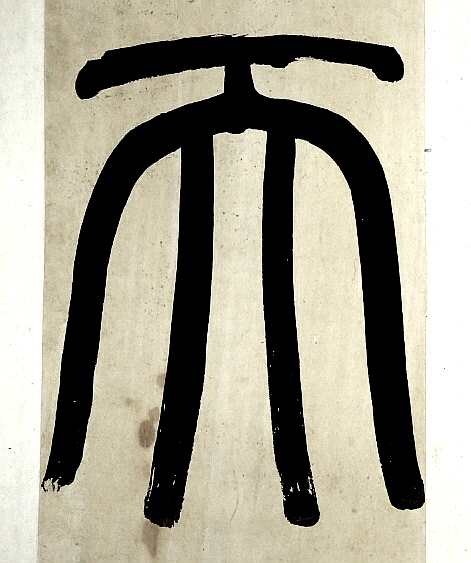

(제27면)爲

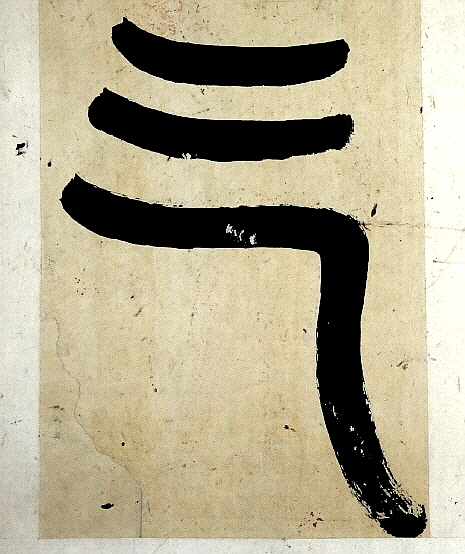

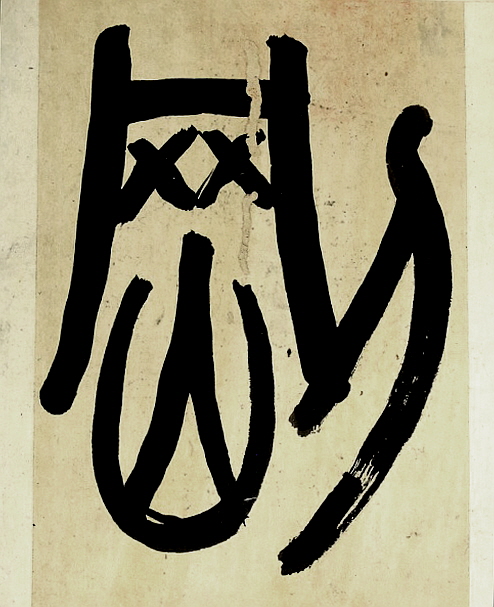

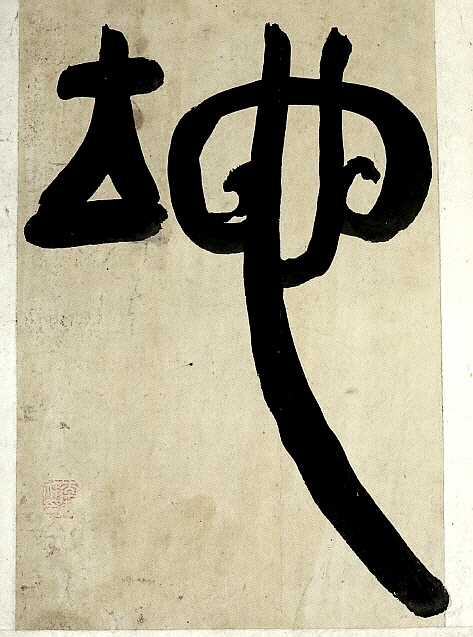

(제28면)氣

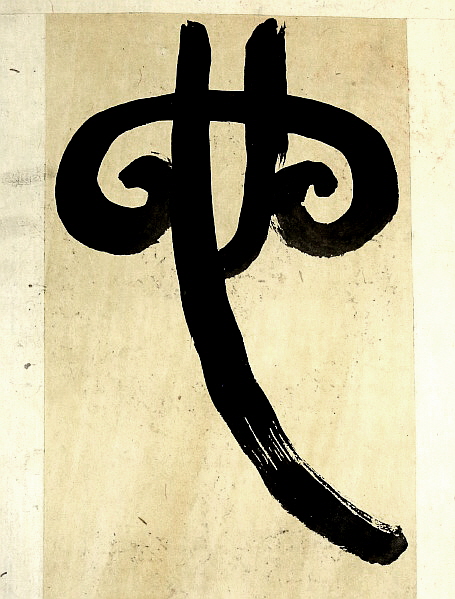

(제29면)心

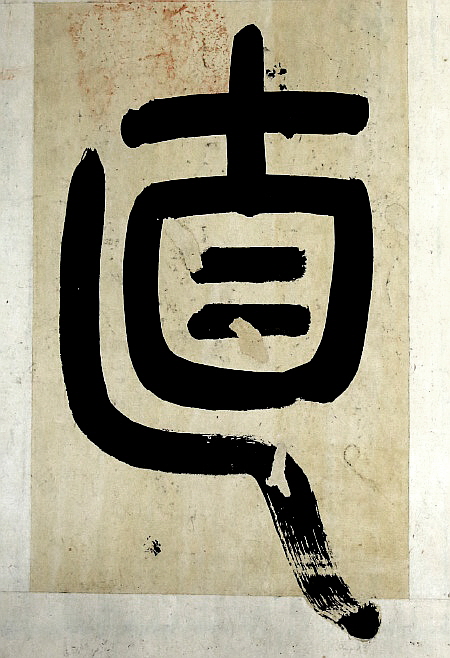

(제30면)至

(제31면)大

(제32면)至

(제33면)剛

(제34면)直

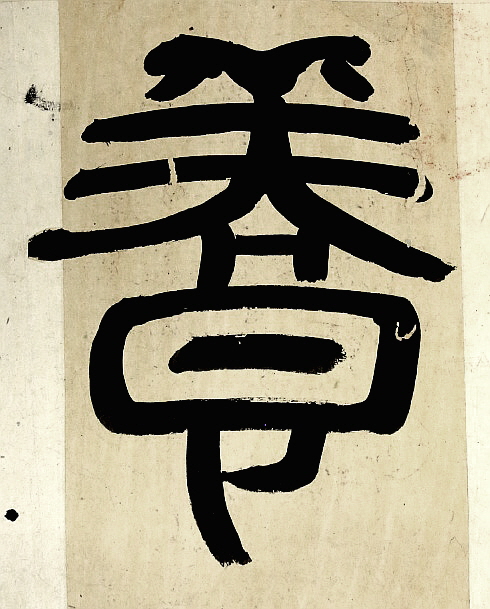

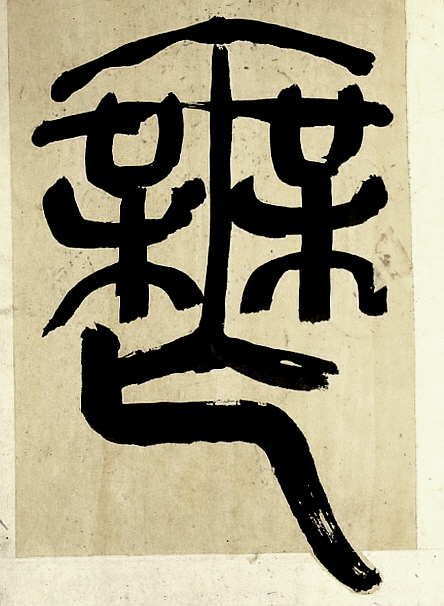

(제35면)養

(제36면)無

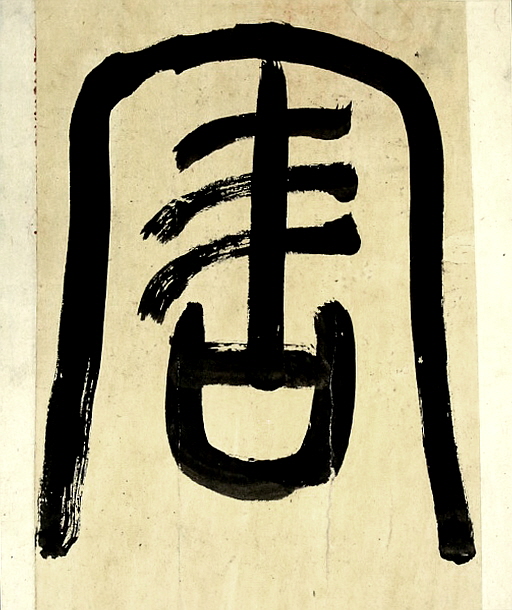

(제37면)周

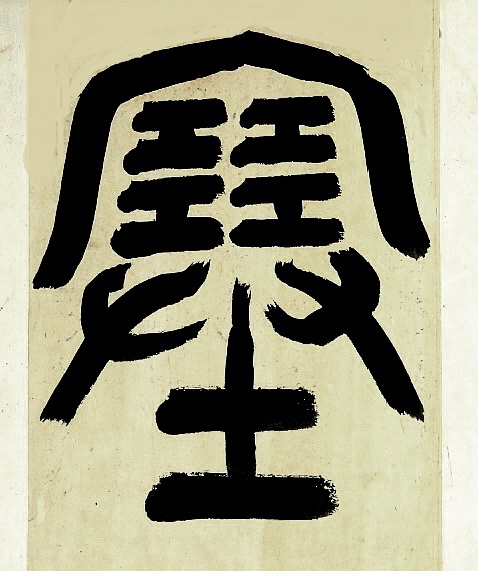

(제38면)塞

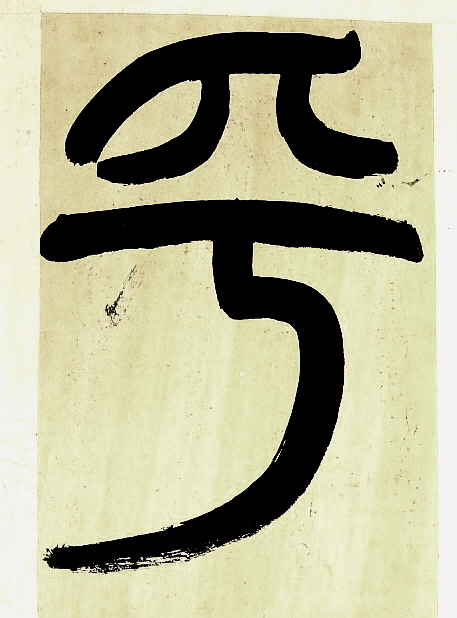

(제39면)乎

(제40면)天

(제41면)地

[글자의 원문과 내용]

其爲氣心(기위기심) 그런 기운이 된 마음이

至大至剛(지대지강) 지극히 크고 지극히 강하여

直養無周(직양무주) 곧고 바르게 길러 구부러진 것이 없으면

塞乎天地(색호천지) 천지에 들어찬다.

[출전] : 맹자(孟子)』,「공손추(公孫丑)」

[원문의 구성과 내용]

敢問何謂浩然之氣 "감히 묻습니다. 대체 '호연지기'가 무엇입니까?"

曰 難言也 말씀하시기를 "말하기 어렵다.

其為氣也 至大至剛 그 기운은 지극히 크고 강한 것이어서,

以直養而無害 올바름으로 기르고 해치지 않으면

則塞于天地之閒 곧 천지에 가득 차게 된다.

其為氣也 配義與道 그 기운은 의로움과 함께 있는 것이어서,

無是餒也 의로움 없이는 줄어들게 된다.

是集義所生者 이것은 의로움이 쌓여서 나오는 것이지

非義襲而取之也 의로움이 갑자기 생겨나 그것이 모인 것은 아니다.

行有不慊於心 행하여 마음에 만족스럽지 못하면

則餒矣 곧 줄어들게 되는 것이다.”

[느낀점]

능호관이 한 면에 한 글자씩 큰 글씨로 또박또박하게 쓴 글의 내용은 바로 ‘호연지기

(浩然之氣)’에 대한 맹자의 정의를 적고 있습니다.

사전에서 호연지기는 ①도의(道義)에 근거(根據)를 두며 굽히지 않고 흔들리지 않는 바르고

큰 마음, ②하늘과 땅 사이에 가득 찬 넓고 큰 정기(精氣), ③공명정대(公明正大)하여 조금도

부끄럼 없는 용기(勇氣), ④잡다(雜多)한 일에서 벗어난 자유(自由)로운 마음 등으로 정의하고

있습니다.

중국철학자 풍우란(馮友蘭)은 호연지기를 지대(至大) 지강(至剛)한 기(氣)라 하였으며, 일석

이희승씨는 도의에 뿌리를 박고, 공명정대하여 조금도 부끄러울 바가 없는 도덕적 용기,

하늘과 땅 사이에 넘치게 가득 찬 넓고도 큰 원기, 사물에서 해방되어 자유스럽고 유쾌한

마음 등으로 해석했습니다.

호연지기는 맹자(孟子)가 가르치는 인격(人格)의 이상적 기상(氣象)이라 할 수 있으며, 물적

생명원소인 기(氣)를 통일적 의지와 상호 보충되는 도덕적 실천력의 문제로 다루면서 '기'는

도의(道義)와 조화됨으로써 의기당당한 활동이 가능하다고 하였습니다.

이는 유가(儒家)의 실천행위의 기본구조와 그 이상적 상태를 나타낸 것으로써 간단히 말해

의로움을 쌓아가는 과정이라 할 수 있습니다.

능호관은 하늘과 땅 사이에 의로움이 충만하여 흔들리지 않는 바르고 큰마음인 이

‘호연지기(浩然之氣)’를 기르고 간직하고자 맹자가 말한 호연지기의 정의를 큰 글씨로 썼는데,

이 부분에서도 그의 마지막 관직인 현감시절 관찰사와의 다툼에서 본인은 스스로 정당하고

떳떳했다고 자부하고 있는 느낌이 듭니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)13 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)12 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)10 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)9 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)8 (0) | 2018.04.30 |