2018. 4. 30. 14:42ㆍ工夫

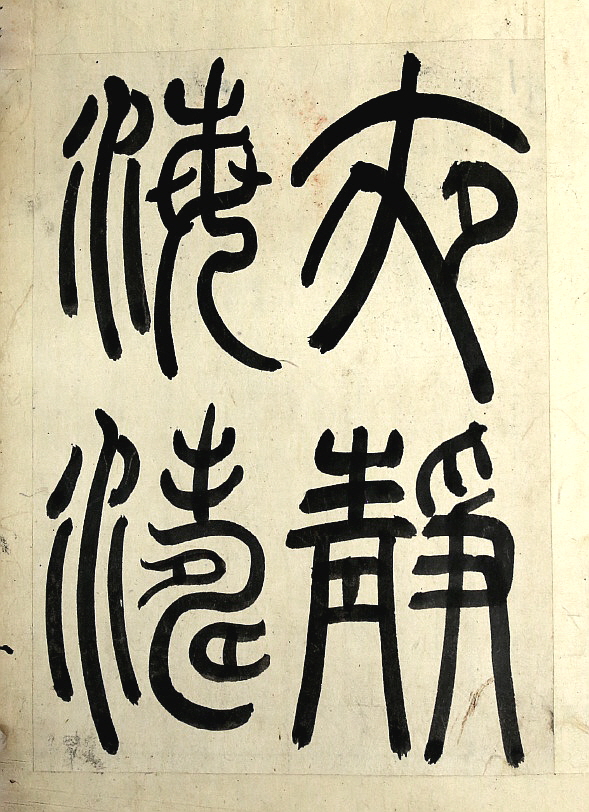

(제42면)夜靜海濤

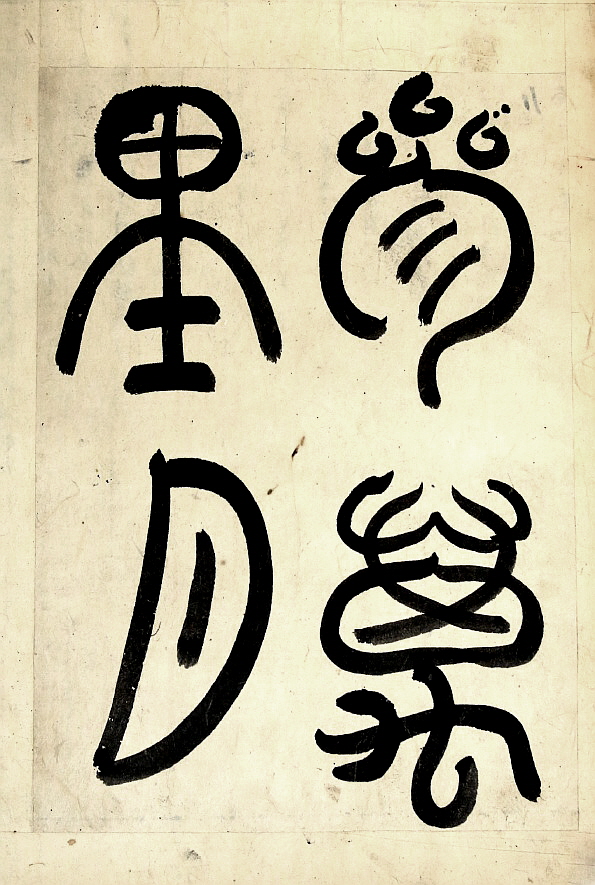

(제43면)參萬里月

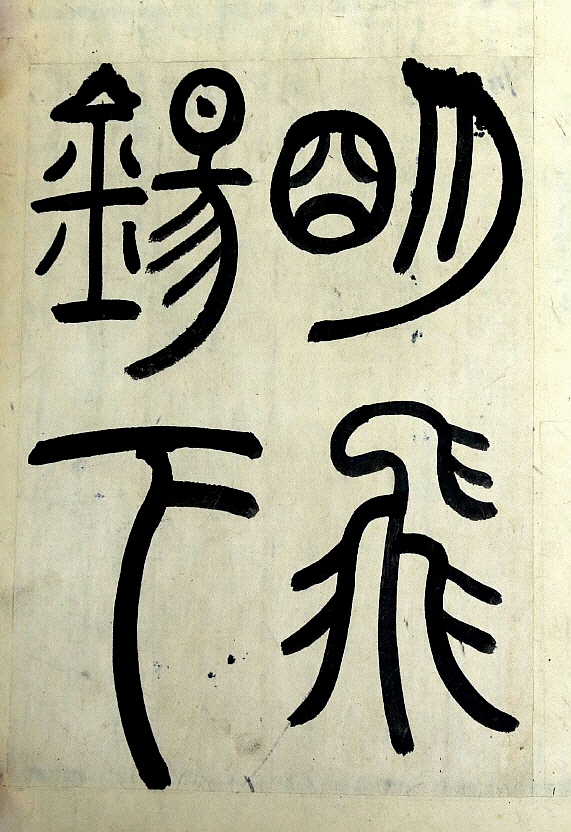

(제44면)明飛錫下

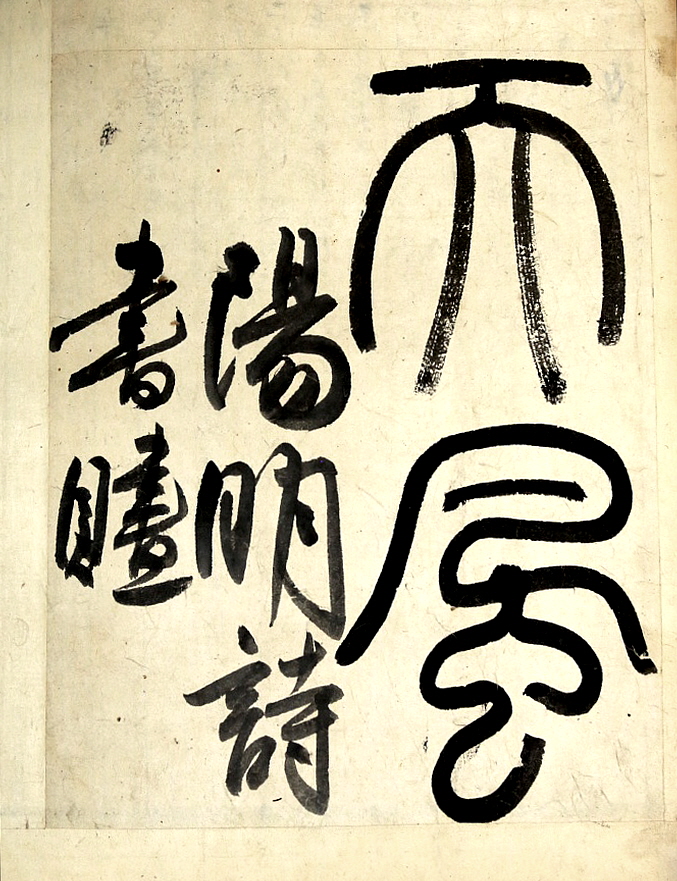

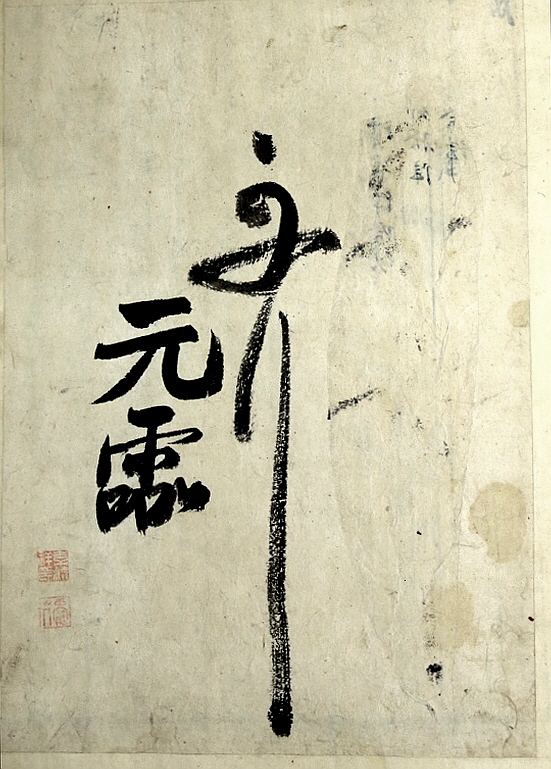

(제45면)天風 陽明詩書贐

(제46면)舟行 元靈

[인장]

李麟祥印(이인상인) 天寶山人(천보산인)

[글씨의 원문과 내용]

夜靜海濤參萬里(야정해도삼만리) 밤은 고요하고 바다 물결은 삼만리인데

月明飛錫下天風(월명비석하천풍) 달이 밝아 석장을 휘두르며 높은 바람타고 내려오네.

陽明詩書贐 왕양명의 시를 쓰며 작별한다.

舟行 元靈 배를 타고 가면서 원령(이인상)

* 飛錫(비석) : 석장(錫杖)을 짚고 날아다닌다는 뜻으로, 승려나 도사가 순례하러 돌아다님을 이르는 말.

※ 석장(錫杖) : 승려가 가지고 다니는 지팡이

* 天風(천풍) : 하늘 높이 부는 바람

* 舟行(주행) : 배를 타고 감.

[출전의 원문과 내용]

泛海(범해) 바다에 떠서

王守仁 왕수인

險夷原不滯胸中(험이원부체흉중) 어렵거나 쉬웠던 일을 캐물어도 마음에 남지 않았으니

何異浮雲過太空(하이부운과태공) 뜬 구름이 큰 하늘을 지나가는 것과 어찌 다르리.

夜靜海濤參萬里(야정해도삼만리) 밤은 고요하고 바다 물결은 삼만리인데

月明飛錫下天風(월명비석하천풍) 달이 밝아 석장을 휘두르며 높은 바람타고 내려오네.

* 險夷(험이) :①(지형(地形)의) 험난(險難)함과 평탄(平坦)함. ②(언어(言語)나 문장(文章)에서) 어려움과 쉬움.

왕수인(王守仁, 1472년 ~ 1528년)

중국, 명대 중기의 사상가, 정치가.

호 양명(陽明). 이름 수인(守仁). 자 백안(伯安). 시호 문성(文成).

절강성(浙江省) 여요(餘姚) 출생이다. 관직에 나간 부친을 따라 북경(北京)에서 자랐고,

28세에 진사에 합격하였다. 학문적으로는 당시의 관학이었던 주자학(朱子學)을 배웠으나

만족하지 않았고, 선(禪)이나 노장(老莊)의 설에 심취한 때도 있었으나 도우(道友)인

담감천(湛甘泉)을 만난 무렵부터 성현(聖賢)의 학을 지향하게 되었다.

35세에 병부주사(兵部主事)로 있을 때 환관 유근(劉瑾)의 노여움을 사 귀주용장(貴州龍場)의

역승(驛丞)으로 좌천된 것이 학문적 전기가 되었다.

원래 병약한 몸으로 기후불순한 만지에서 고통스러운 생활을 보내던 어느 날 밤 석관(石棺)

속에서 깨친 것이 심즉리(心卽理), 지행합일(知行合一), 만물일체(萬物一體)였다.

이 용장에서의 득도(得道)는 37세 때의 일로서 그 후 중앙으로 소환되어 순조로운

재출발을 하게 되었다.

그는 주로 강서(江西)·안휘(安徽)·절강(浙江)지역 각성의 지방관으로 있었는데, 비적의 토벌과

영왕(寧王) 신호(宸濠)의 난 평정에서 활약하였다. 격무 중에도 항시 강학(講學)을 멈추지

않았으며, 각처에 학교를 설치하여 후진 교육에 진력하였다.

49세에 처음으로 치량지(致良知:인간의 마음 속에 있는 선천적인 판단력이나 논리적인

감수성 등을 실현하는 일)의 설을 제창하고 강학에 전념하였기 때문에 그 일문은 더욱

융성해졌다.

왕심재(王心齋)·전서산(錢緖山)·왕용계(王龍溪)가 입문하였고, 《전습록(傳習錄)》이 계속

간행되어 《양명문록(陽明文錄)》의 간행을 보게 되었으며, 양명서원이 건립되었다.

양명학파로서 명대(明代) 사상계에 큰 영향을 끼치게 될 기초가 이 시기에 확립되었다.

56세 때 광둥 ·광시의 묘족(苗族)이 반란을 일으켰기 때문에 그는 병든 몸으로 출전하여

진압한 후 돌아오는 길에 과로와 고열로 죽었다.

이 반란을 진압하기 위한 출발 전야에 양명학의 진수를 논한 것으로 일컬어지는 유명한

4구결(四句訣)이 있는데, “無善無惡是心之體(무선무악시심지체), 有善有惡是意之動

(유선유악시의지동), 知善知惡是良知(지선지악시량지), 爲善去惡是格物(위선거악시격물):

마음의 본체는 본래 선과 악이 없는 것이지만, 선과 악이 나타나는 것은 뜻[意]의 작용

때문이다. 그러므로 이미 나타난 선과 악을 구별하여 아는 것이 양지(良知)이며 선을

행하고 악을 버려 마음의 본체로 돌아가는 것이 바로 격물(格物:사물의 이치를 깨달아

마음을 바로잡음)이다”가 그것이다.

격물치지(格物致知)에 대하여 왕문우파(王門右派)인 전서산의 견해를 4유설(四有說)이라

하는데, 의(意)에 선악이 있기 때문에 선을 행하고 악을 제거하는 실천 수행을 필요로

한다고 주장하였다.

한편 왕문 좌파인 왕용계의 견해를 4무설(四無說)이라 하며, 마음의 본체가 무선무악이면

의(意)도 무선무악이며, 의에 선악이 있으면 마음의 본체에도 선악이 있어야 한다고

하였고, 이는 스승인 양명의 한때의 언사일 뿐, 철두철미한 이론은 아니었다고 주장하였다.

이 양설(兩說)에 대하여 양명은 양자 모두가 상호보완(相互補完)하여야 한다는

양가상자(兩可相資)의 설로 답하고 있으나, 우파는 스승의 설(說)을 계승(繼承)·

조술(祖述)하는 데 역점을 두었으며, 좌파는 발전시키는 데 노력하였다.

이들 제자와의 토론을 모은 《전습록(傳習錄)》(3권)이 있으며, 여기에다 시문·주소

(奏疏:상주문)·연보(年譜) 등을 더한 《왕문성공전서(王文成公全書)》(38권)가 전서산에

의하여 편집되었다.

[느낀점]

능호관 선생이 전서로 쓴 칠언절구의 시는 16세기 초기인 명대 중기 사상가이자 정치가였던

왕양명의 시를 필사한 것으로 왕양명은 주자학을 비판하고 독자적인 철학 체계를 형성하여

지행합일설을 주창하고 이후 만물일체론과 대동사회론을 개발하여 양명학이라는 새로운

학문을 형성하게 되었습니다.

특히, 왕양명의 시(詩) ‘범해(泛海)’는 능호관보다 한 세대 먼저 살았던 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의

그림 도석인물화 등에서도 인용되고 있어 당시 노론을 중심으로 한 소중화(小中華)

주의자들에 의해 호의적으로 받아들여지고 있었던 애송시 중 하나였을 것으로 생각됩니다.

[겸재 정선의 선인도해도(仙人渡海圖)]

능호관이 왕양명의 시 ‘범해(泛海)’를 선택하여 서첩에 옮길 때 실제로 마음속에 두고 하고

싶었던 말은 그의 시 첫 구절에 있는 ‘險夷原不滯胸中 ; 어렵거나 쉬웠던 일을 캐물어도

마음에 남지 않았으니‘ 라 보여 지는데, 능호관은 이 『원령첩(元靈帖)』에 글씨를 쓰면서

줄기차게 자신의 억울함을 하소연하고 있는 느낌입니다.

지금까지 시중에 돌고 있는 능호관의 이력을 보면 마지막 관직이었던 음죽현감을 영조 26년

경오년(1750년)에 부임하여 약 2년간 재임하다가 영조 28년 임신년(1752년)에 당시 관찰사와

다투고 사임하였다고 알려져 있으며, 사임의 이유로 추정하기로는 성품이 강개(剛介)하고

매사에 정직과 법으로 일을 처리하려 하니 당시 관찰사와의 사이가 벌어져 결국 관직을

버리게 되었다고 합니다.

그러나 조선왕조실록의 기초가 되는 『승정원일기』를 보면 영조 26년(1750년) 4월 29일

정기 인사시에 능호관은 음죽현감으로 관직을 제수 받았고, 같은 해인 영조 26년(1750년) 8월

10일 음죽현감 이인상이 사직하였다는 기록이 있으니, 음죽현감의 재임기간은 2년이 아니라

약 3개월 10일 정도밖에 되지 않는 짧은 기간이었습니다.

『승정원일기』의 기록이 사실이라면 음죽현감과 관찰사가 근무하는 고장이 서로 다른

지역에 있어 자주 만나지 않았고 또한 재임기간이 약 3개월 정도밖에 되지 않는 기간이라

이 기간안에 관찰사가 행태가 아무리 비위에 맞지 않고 능호관의 성품이 곧고 강개하다

하더라도 이를 참지 못해 벼슬을 내던지는 섣부른 일은 하지 않았을 것으로 생각됩니다.

다른 자료에 의하면 이 시기 여천군(驪川君) 이증(李增)의 사건에 연루되어 능호관이 형장을

맞았다는 기록이 있는데,「이증(李增)의 사건」이란 당시 임금이었던 영조와 8촌간이었던

이증(李增, ?~1752)이 영조의 근친으로 깊은 사랑을 받았는데, 1748년 그의 본가 묘당(廟堂)에서

괴이한 투서가 발견되어 영조에게 보고되었고, 범인을 찾기 위한 국청(鞫廳 : 정청에서의

국문)이 열렸는데, 국문(鞫問) 과정에서 투서가 이증의 동생인 학(學), 외손인 권혜(權嵇) 등과

더불어 일부러 조작하였다는 사실이 밝혀졌습니다.

이에 이증은 역모혐의가 있다는 삼사의 집요한 탄핵으로 영조의 끈질긴 비호에도 불구하고

제주(濟州)에 위리안치 되었던 사건인데, 이 때 아마도 능호관이 평소 이증과는 면식관계가

있었을 것이고, 그를 미워하였던 남인에 의한 모함 또는 남인 출신의 관찰사에게 불려가

취조를 당했으며, 이 과정에서 관찰사에게 형장을 맞았을 것으로 생각됩니다.

따라서 한평생 강직하고 도덕적인 삶을 지향해온 능호관의 입장에서 이와 같은 일은 참기

어려운 인격 모독이자 수치였으며, 당파싸움에 의한 이 같은 처절한 정치현실을 비관하여

부임한지 3개월만에 관직을 버렸고, 이 과정에서 자신이 억울하게 당한 부분이 가슴에 깊이

새겨져 있어 쉽게 지워지지 않았을 것이라고 생각합니다.

[학산 윤제홍의 옥순봉도]

서첩의 이 부분 마지막 페이지를 보면 자신의 이름 앞에 초서로 ‘주행(舟行)’이라 적혀있어,

그가 은퇴 후 설성(雪城) 종강모루에 은거할 때 누구인지는 모르겠지만 그의 절친한 벗이

그를 위로하고자 찾아왔고, 벗과 함께 배를 타고 남한강의 경관을 유람하며 감상한 후

벗과 헤어지면서 이제 관찰사와 얽힌 일들과 이 나라 정치현실을 마음을 비우고 모두

잊을려는 능호관의 심정을 이 시에 담은 것이라고 생각됩니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)14 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)13 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)11 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)10 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)9 (0) | 2018.04.30 |