2018. 4. 10. 15:13ㆍ한국의 글,그림,사람

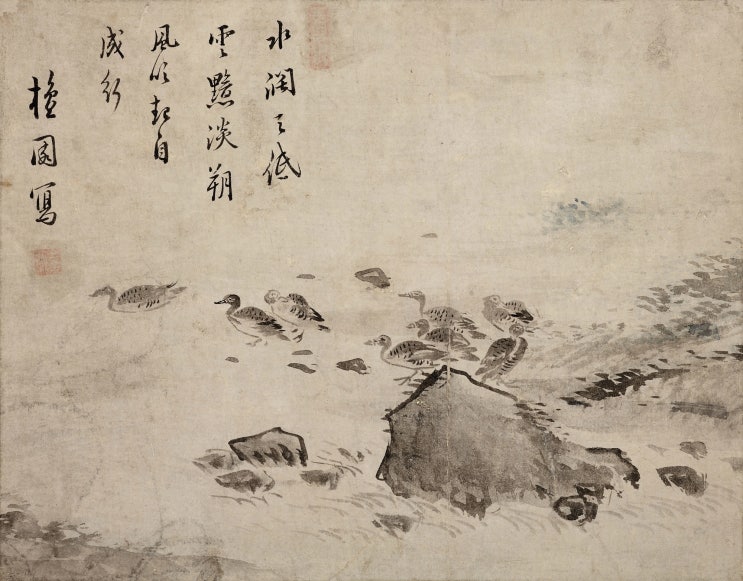

삼성리움미술관에 소장되어 있는 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 영모화입니다.

종이바탕에 수묵 담채로 그려진 이 그림은 21.0×26.5cm 크기로 소폭의 산수를 화면에

담았습니다.

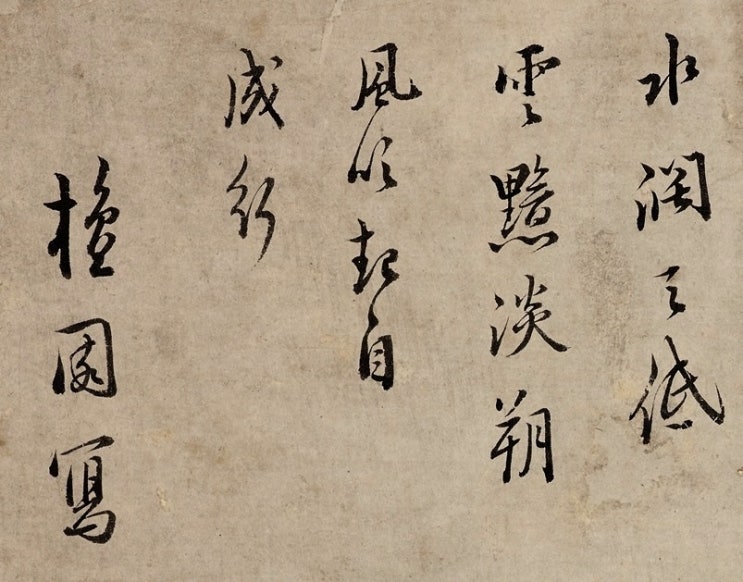

[제화시의 원문과 내용]

水闊天低雲黯淡 강물은 거칠고 하늘에 머무르는 구름은 어둑한데,

朔風吹起自成行 삭풍이 부니 저절로 대열을 이루네.

檀園寫 단원이 그렸다.

* 闊(활) : 거칠다.

* 黯淡(암담) : 어둡고 희미하다. 막막하다.

* 低(저) : 머무르다.

[인장] : 판독 불가

[출전] : 송대(宋代) 구양수(歐陽脩)의 시 ‘안(雁)’

[출전의 원문과 내용]

來時沙磧己冰霜 왔을 때 모래톱은 이미 얼고 서리 내렸고

飛過江南木葉黃 날아갈 때 강남 나뭇잎은 누렇게 변했었지.

水闊天低雲暗澹 강물은 거칠고 하늘에 머무르는 구름은 어둑한데,

朔風吹起自成行 삭풍이 부니 저절로 대열을 이루네.

* 沙磧(사적) : 강가의 모래톱

구양수(歐陽脩, 1007~1072)

자는 영숙(永叔), 호는 취옹(醉翁), 시호는 문충(文忠)이며 중국 송나라 때 시와 글씨로

유명했던 인물이다. 중국 사천성(四川省) 면양(綿陽)이 그가 태어난 고향이지만

유년기와 청소년기의 대부분은 호북성(湖北省) 수주(隨州)에서 보냈다.

가난한 집안에 태어나 4세 때 아버지를 여의었으며, 문구(文具)를 살 돈이 없어서

어머니가 모래 위에 갈대로 글씨를 써서 가르쳤다고 한다.

10세 때 당나라 한유(韓愈)의 전집을 읽은 것을 계기로 문학의 길로 들어선 계기가

되었으며 후일 그의 영향으로 시문혁신론(詩文革新論)을 주장하였다.

그가 주장한 시문혁신론은 어려운 문체로 문장의 화려함을 추구하지 말고 일상에서

사용하는 쉬운 문체로 시작(詩作)을 하자는 것이었다.

몇 차례 과거시험에 낙방하였고 한림학사였던 서언(胥偃)을 찾아가 그의 문하생이

되었다. 1030년 진사시에 합격하였으며 서언의 둘째딸과 혼인하였다.

첫 임지인 낙양(落陽)은 문학적인 정취가 높은 곳으로 구양수는 이곳에서 문인들과

어울리며 술과 여자 그리고 시를 즐기는 호방한 기질을 보여주었다.

1033년 아내가 출산 후유증으로 사망하자 1034년 양씨와 재혼하였다. 하지만 1036년

양씨마저 곧 사망하는 불행을 겪었고 설씨와 다시 혼인하였다. 한림원학사(翰林院學士) ·

참지정사(參知政事) 등의 관직을 거쳐 태자소사(太子少師)가 되었다.

인종(仁宗)과 영종(英宗) 때 범중엄(范仲淹)과 한기(韓琦)를 중심으로 한 새 관료파에

속하여 부정부패와 무능한 관료사회를 일신하는데 활약하였다. 특히 붕당론(朋黨論)을

주장하여 군자는 군자와 더불어 모이며, 소인배는 소인배와 더불어 모이는 것은

자연의 이치와 같다고 역설했다.

1058년 과거시험을 관장하는 지예부공거(知禮部貢擧)로 임명되어 자신의 소신이었던

시문혁신론을 바탕으로 과거의 유형을 개편하였다. 이때 과거에 지원한 증공(曾鞏)과

소식(蘇軾=蘇東坡)과 소철(蘇轍)이 합격하였다. 그에 앞서 소식의 부친인 소순(蘇洵)을

천거하여 등용한 일화는 유명하며, 이들은 모두 구양수의 제자로 당송팔대가(唐宋八大家)에

속하는 인물로 평가되었다.

1067년 신종(神宗) 때 동향후배인 왕안석(王安石)의 신법(新法)에 반대하여 관직에서

물러났다. 당시 신법은 왕권의 강화와 부국강병을 위한 것으로 백성들에게는 더욱

힘겨운 정책이었다.

구양수는 다방면에 관심과 흥미를 가졌는데 바둑에도 상당한 수준이었으며 특히

서예(書藝)에 조예가 깊어 '구양수체'라는 서체가 있을 만큼 뛰어났다. 송나라 초기의

미문조(美文調) 시문인 서곤체(西崑體)를 개혁하고, 당나라의 한유를 모범으로 하는

시문을 지었다. 그의 문장과 시는 대중적인 인기가 높았으며, 후대에도 많은 사랑을

받았다.

시로는 매요신(梅堯臣)과 겨루었고, 문(文)으로는 당송8대가(唐宋八大家)의 한 사람이었으며,

후배들에게 많은 영향을 주었다. 특히 송대의 고문(古文)의 위치를 확고부동한 것으로

만들었으며, 전집으로 《구양문충공집》 153권이 있다. 《신당서(新唐書)》 《오대사기

(五代史記)》의 편자이기도 하며,《오대사령관전지서(五代史伶官傳之序)》를 비롯하여

많은 명문을 남겼다.

[작품의 감상과 느낌]

그림은 큰 바위가 중간에 위치하여 여울이 이는 강가에서 8마리의 기러기가 물가에서

먹이활동을 하다가 앞선 기러기가 물속으로 들어가자 나머지 기러기도 이를 따라

나서는 순간을 화면에 담았습니다.

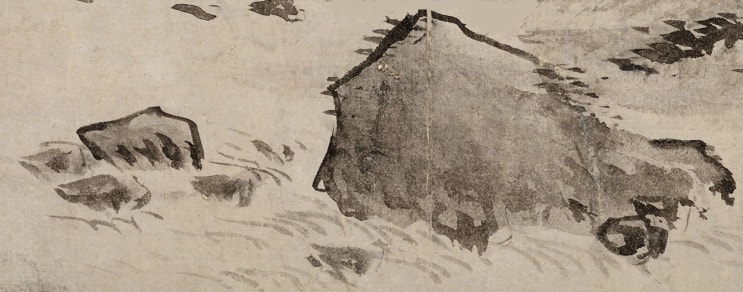

강 속에 여울을 만드는 큰 바위는 형체의 테두리선을 굵게 표시한 구륵법으로 처리하였으며,

기타 잔돌과 기러기, 강물의 물결, 강변의 수초 등의 경물은 몰골법과 태점을 빠른 필치로

처리하여 완성한 그림입니다.

그림의 왼쪽 상단 여백에는 단원의 스승이었던 표암(豹菴)이 특유의 행초체로 쓴 글씨가

있는데, 이는 송대(宋代) 구양수(歐陽脩)가 지은 칠언절구의 시 ‘雁(안)’에 있는 내용 중

한 구절을 적은 것입니다.

글씨가 시작되는 부분과 ‘檀園寫’라 적은 관서 밑에 각각 인장이 찍혀 있는데, 이는 표암

강세황(姜世晃)의 호인(號印)과 성명인(姓名印)으로 보이나 그림의 화질이 좀 더 깨끗하지

못해 인장의 글씨를 정확히 판독할 수 없습니다.

또한 표암이 적은 글씨는 구양수가 지은 원시 중에서 ‘暗澹(암담)’을 ‘黯淡(암담)’으로

적었으나 같은 뜻의 다른 표현이라 생각됩니다.

구양수가 지은 시 ‘雁(안)’은 추위를 피해 강남으로 날아 온 기러기가 물가 보이는데,

북풍이 부니 매서운 바람을 피하기 위해 저절로 대열을 이루는 모습을 노래한 내용입니다.

단원의 그림은 세찬의 여울의 모습에서 강물의 수량이 제법 많이 흐르고 있음을 알 수

있고, 강가 주변에 수초가 숲이 언뜻 비치는데 경물이 명확하지 않고 어렴풋하니 이는

안개나 구름이 끼어 있는 상태로써 곧 구름에 바람이 불어 비가 올 듯한 상황으로

느껴집니다.

따라서 단원의 이 그림은 구양수의 시를 그대로 그림으로 옮긴 시의도(詩意圖)라

생각됩니다.

산수도에서 기러기는 ‘雁’이 ‘安’과 발음이 같아 ‘편안함’의 뜻을 내포하고 있고

통상적으로 강물은 세상의 민심을 말함인데, 기러기가 있는 쪽의 강물은 비교적

잔잔하니 민심이 태평해 보이나 큰 바위가 있는 부분은 여울이 제법 일고 있으니

이는 추진하는 정책의 반대 또는 저항세력의 표현이라 느껴집니다.

그림은 기러기가 총 8마리가 그려져 있으니,『주역(周易)』「계사전(繫辭傳)」에서

‘하늘은 칠이요, 땅은 팔이다(天七地八)’라고 하여 홀수로써 하늘은 7이고, 짝수인

8은 땅으로 대응시켰습니다. 또한『관자(管子)』오행(五行)에서 말하는 ‘지리이팔제

(地理以八制)’라는 것도 마찬가지 원리가 적용되고 있습니다.

따라서 표현된 기러기 여덟 마리의 8은 땅의 속성을 담고 있으니 곧 사람사는 세상사를

말하고 있다고 생각됩니다.

제화시에서 ‘朔風吹起自成行’ 이라 하여 북풍이 불고 있어 기러기가 대열을 이루었다고

언급하였는데, 그림을 보면 맨 앞쪽의 기러기가 강물 속으로 들어가고 있고 그 뒤로

이를 따르거나 떠날 준비를 하고 있습니다.

이 기러기는 선두에 세 마리와 뒤의 다섯 마리로 구분되는데, 이를 숫자 운수학으로

풀어보면 3은 ‘활동적이며 천혜의 복을 누린다’이고, 5는 ‘변화하면서도 좋은 일에 기여

성공한다‘라는 뜻이 내포되어 있습니다.

따라서 단원은 현 임금 정조의 백성을 위한 강력한 개혁정책이 저항과 시련을

만나더라도 하늘의 복을 받아 반드시 성공하고야 말 것이라는 희망과 기원을 이

그림에 담았습니다.

제화 글을 적은 표암 강세황(姜世晃)은 1713년에 태어나 79세의 나이인 1791년까지 장수한

시서화(詩書畵) 삼절의 문인으로써 정조 재위 15년까지 생존했습니다.

그러므로 단원이 그린 이 그림을 표암이 보고 감상 글을 적은 시기는 정조 15년 이전의

시기이므로 곧 이 그림은 단원이 도화서 화원으로 재직하던 시기인 30대 중반 또는 40대

초반 경의 작품이 아닐까 추정됩니다.

마지막으로 여울이 이는 중심에 우뚝 서 있는 큰 바위는 정조 이전부터 권세를 누려오던

기득권이므로 곧 노론(老論) 세력으로써 강물에 아무리 세찬 물살이 흘러도 저 바위는

쉽게 뽑혀나가지 않을 만큼 튼튼해 보이고 그 바위가 생긴 형상이 마치 곰이 물고기를

잡아먹기 위해 물속을 노려보고 있는 느낌으로 자칫 잘못하면 정조에 의해 등용된

인재들이 능구렁이 같은 대신들에 의해 화를 당할 수도 있음을 암시하고 있는 듯합니다.

단원의 모든 그림이 그러하듯 이렇게 작은 소품 하나에도 이렇듯 수많은 내용을 담고 있어

그 모든 것을 헤아리기에는 어찌 보면 불가능 할 정도로써 그림에 대한 그의 천재성과

위대성에 머리가 절로 숙여집니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 만향(晩香) 정홍래(鄭弘來)의 의송관단도(倚松觀湍圖) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 여량(汝良) 황기(黃璣)의 노호도(老虎圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 표암(豹菴) 강세황(姜世晃)의 산수인물도(山水人物圖) (0) | 2018.04.10 |

| 추사- 자화상 (0) | 2017.06.22 |

| 왕이 되지 못한 남자 [의창군 이광]의 글씨 (0) | 2017.06.06 |