2018. 4. 10. 15:02ㆍ한국의 글,그림,사람

종이바탕에 담채로 그려진 이 그림은 59×33cm 크기로 중급 규모의 남종화풍 산수도입니다.

현재 개인이 소장하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

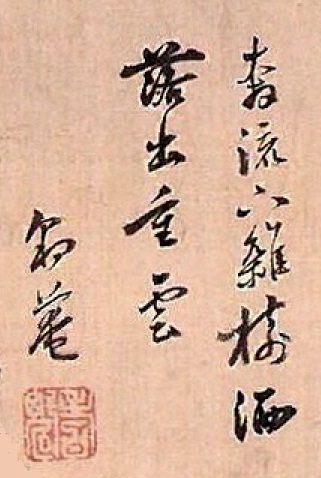

[제화시의 원문과 내용]

奔流下雜樹 급한 물줄기 나무숲에 떨어지니,

灑落出重雲 깨끗해져 구름이 거듭 나오네.

* 流下(유하) : 흘러내림

* 雜樹(잡수) : 여러 가지가 섞인 수목(樹木)

* 灑落(쇄락) : (기분이나 몸이)개운하고 깨끗함

[인장] : 耆魁(기괴)

[출전] : 당(唐) 장구령(張九齡) 「湖口望廬山瀑布水(호구의 여산 폭포를 바라보며)」

[출전의 원문과 내용]

萬丈紅泉落 끝없이 높은 붉은 샘이 떨어지니,

迢迢半紫氛 아득하게 절반이 자주빛 기운으로 감도네.

奔流下雜樹 급한 물줄기 나무숲에 떨어지니,

灑落出重雲 깨끗해져 구름이 거듭 나오네.

日照虹霓似 해 비치니 무지개 보이고,

天清風雨聞 하늘은 맑은데 비바람 소리 들리네.

靈山多秀色 신령스러운 산에 빼어난 경치가 많아

空水共氤氳 하늘과 물이 서로 어우러지네.

* 萬丈(만장) : 높이가 만 길이나 된다는 뜻으로, 아주 높거나 대단함을 이르는 말.

* 紅泉(홍천) : 붉은 샘, 즉 용암이 분출하는 샘

* 迢迢(초초) : (길이) 아득히 멀다.

* 紫氛(자기) : 천상(天上)에 떠 있는 자색(紫色)의 운기(雲氣). 상서로운 기운

* 似(사) : 보이다

* 靈山(영산) : 신령(神靈)스러운 산(山). 신불(神佛)에게 제사(祭祀)를 지내는 산(山)

* 氤氳(인온) : ①하늘 기운(氣運)과 땅 기운(氣運)이 서로 합(合)하여 어림 ②날씨가 화창(和暢)하고 따뜻함

장구령(張九齡, 678~740)

광동성(廣東省) 곡강(曲江) 출생. 자는 자수(子壽). 현종에게 신임을 받았으며, 진자앙을

이어서 당시(唐詩)의 부흥에 힘썼다. 진사에 등과하였고 문재(文才)로 문인 재상

장열(張說)의 추천을 받아 중서사인(中書舍人), 중서시랑(中書侍郞)을 거쳐 733년

재상이 되었다. 안녹산(安祿山)이 위험인물임을 간파했다는 일화가 전해지며, 반대파인

이임보(李林甫)에게 미움을 받고 좌천되었다. 작품에 <감우(感遇)> 12수, 문집

곡강집(曲江集)과 취장장선생문집(曲江張先生文集) 20권이 현존한다.

[작품의 감상과 느낌]

그림은 전형적인 남종화풍으로써 세찬 물줄기가 떨어지는 숲속 폭포 앞 넓은 암반위에

두 사람이 서로 마주보고 앉아 대화를 나누고 있는 모습입니다.

그림의 중반에 보이는 큰 바위는 인물과 폭포 양쪽으로 균형을 맞추어 배치하였으며

두 인물이 입고 있는 옷의 색을 청(靑)과 홍(紅)으로 대비시켰으며, 두 인물이 있는

바위의 측면에서 폭포 쪽으로 비스듬히 자란 나무도 두 갈래의 가지가 서로 X자로

교차하며 뻗었는데, 나무에 붙어 있는 잎이 무성하고 싱그러운 느낌입니다.

그림의 상단 여백에 표암(豹菴) 특유의 필치인 행초체(行草体)로 오언절구의 시구 중

일부가 적혀 있고 글씨의 말미에는 자신의 호인 ‘표암(豹菴)’이란 관서와 ‘기괴(耆魁)’라

새겨진 백문방인이 찍혀 있는데, 이 인장은 표암이 관료로써 최 전성기 시기였던

1776년에서 1778년 사이에 사용되었던 호인(號印)으로써 곧 그의 나이 64세에서 66세

사이의 작품인 것입니다.

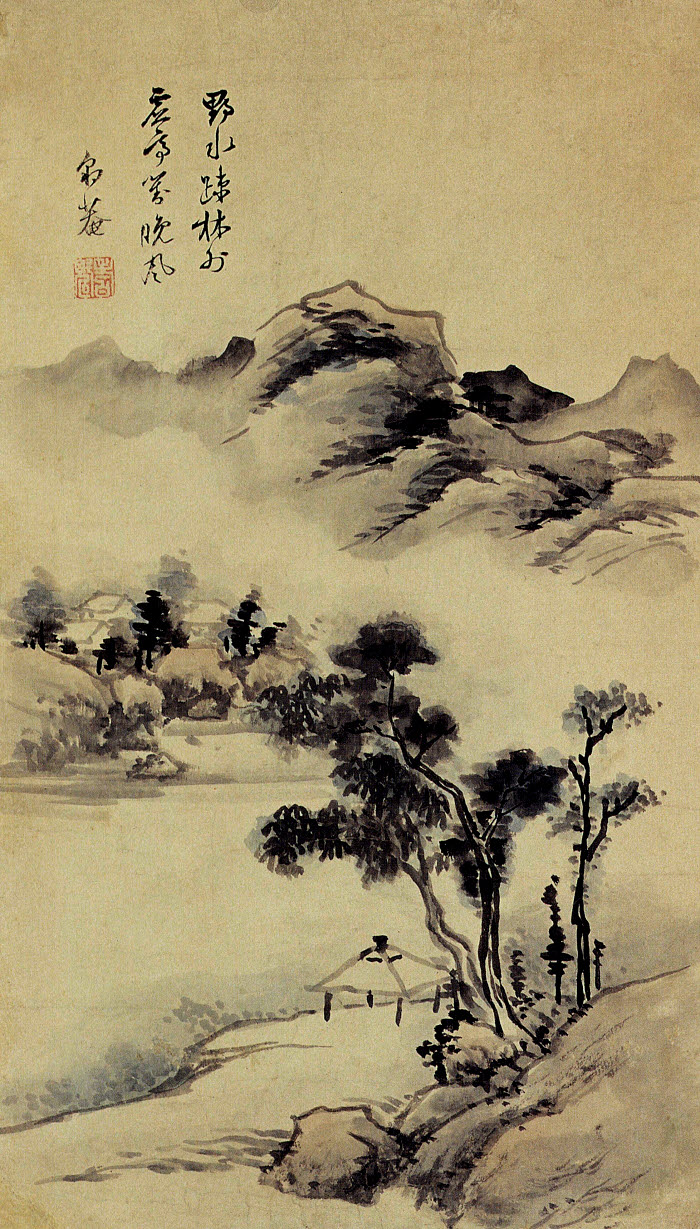

이 시기 표암의 작품 중 이 그림과 동일한 인장이 찍혀 있는 작품은 현재 개인 소장의

추경산수도 두 점이 전하고 있는데, 구도와 형식 그리고 화법에서 상호 매우 유사한

형태임을 확인할 수 있습니다.

[표암 강세황의 추경산수도, 개인소장]

[표암 강세황 추경산수도에 찍힌 인장]

그림에 찍힌 인장 ‘기괴(耆魁)’는 이 시기 표암이 잠시 사용하였던 호(號)로 보이는데

‘노인 장원, 노인 으뜸’이란 뜻이니, 이는 곧 영조 52년인 1776년에 시행한 기구과(기耆耈科)와

정조 2년인 1778년 시행한 문신정시(文臣庭試) 등에서 장원급제 하여 동부승지와

한성부우윤 등의 벼슬에 이르러 늦은 나이에 출사하였지만 벼슬이 최고의 위치에 오른

자긍심의 표현으로도 볼 수 있습니다.

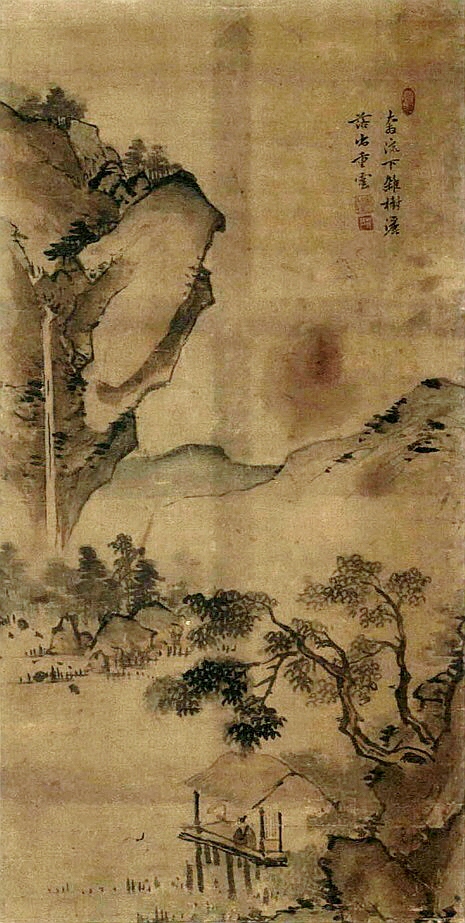

그림에서 상단 여백에 적혀있는 시는 왕유(王維)나 이백(李白)보다 약간 앞선 당나라 시대

재상 장구령(張九齡)이 지은 시「湖口望廬山瀑布水(호구의 여산 폭포를 바라보며)」중 일부

구절이 적혀 있습니다.

표암이 남긴 그림 중에서 이 장구령의 시를 화제로 한 작품이 이 작품 외에도 두 점 정도

더 남아 있는데, 국립중앙박물관에 소장되어 있는 사시팔경도 중 ‘초하(初夏)’와 일본

개인이 소장한 『표암묵화첩(豹菴墨畵帖)』 중 ‘장구령시의도’ 등에서 확인할 수 있습니다.

다만, 사시팔경도 중 ‘초하’는 제화 글을 이 그림과 동일하게 적었으나, ‘장구령시의도’는

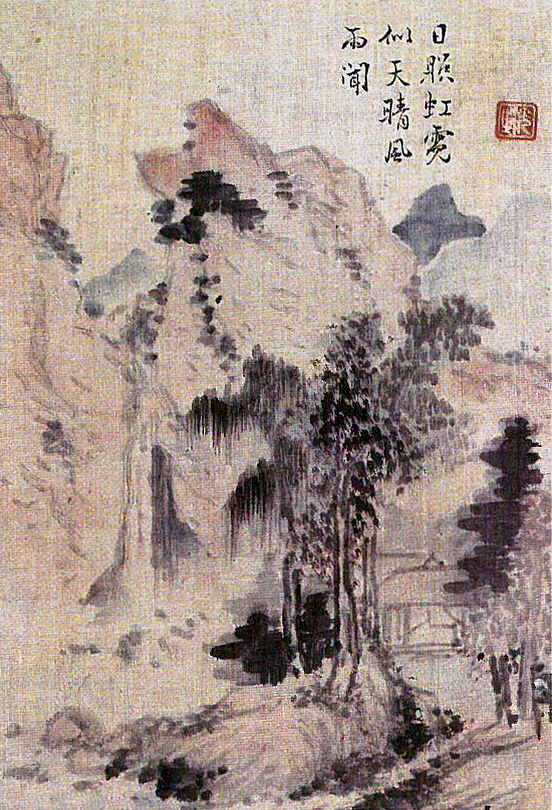

장구령의 둘째 시의 첫 번째 구절인 ‘日照虹霓似 天清風雨聞’를 제화글로 적었습니다.

[표암 강세황의 사시팔경도 중 ‘초여름’, 국립중앙박물관 소장]

[『표암묵화첩(豹菴墨畵帖)』 중 ‘장구령시의도’와 인장, 일본 개인 소장]

일본 개인이 소장하고 있는 ‘장구령시의도’에 찍혀 있는 인장은 표암이 가장 즐겨 사용하던

인장 ‘光之(광지)’의 백문방인으로 정조 1년인 1777년경에 잠시 사용하였던 것이므로

결국 표암은 1776년에서 1777년 사이에 집중적으로 당나라 재상 장구령(張九齡)의 시

「湖口望廬山瀑布水」를 애창하였음을 알 수 있습니다.

여산의 폭포를 바라보며 지은 장구령의 오언율시는 멀리서 떨어지는 폭포수로 인해 하늘과

물이 서로 조화를 이루며 어우러진다는 천지합일(天地合一)을 주제로 하였습니다.

그림에 표현된 경물을 보면 화면 양쪽에 우뚝 선 바위, 사람과 폭포의 대조, 바위에 앉은

두 사람의 청(靑)과 홍(紅)의 의복 등으로 상호 음(陰)과 양(陽)의 대비를 이루었습니다.

한쪽 바위에서 자란 한 그루의 나무는 남종화풍의 전형인 황공망(黃公望) 화법으로

표현하였는데, 오래된 고목에 새잎이 무성하고 싱그러운 느낌이 있으니 이는 새 임금이

등극하였음을 암시하고, 두 줄기로 뻗어 자란 가지가 중간에서 교차되니 이는 대비되고

있는 각 경물들을 상호 연결하며 어우러지게 해 주는 핵심 역할을 하고 있습니다.

따라서 표암은 이 장구령의 오언율시의 주제인 ‘천지합일(天地合一)’을 시의(詩意)로 하여

그린 그림으로써 늦게 조정에 출사하여 각종 승진 시험에서 우수한 성적으로 인해

벼슬이 종2품의 고위직에 올랐고, 새 임금 정조가 왕위에 오르는 상황이 되자 이에 대한

자신감과 위정자로써 백성을 위한 정사를 하늘의 뜻에 순응하는 자세로 임하겠다는

자신의 마음가짐을 이 그림에 담았다고 생각합니다.

중국 명대(明代)에 성행한 문인 남종화풍의 산수화가 조선의 표암에 이르러 지극히

조선화 되어 완성된 너무나 뜻이 깊고 아름다운 선조의 뛰어난 명작입니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선후기 여량(汝良) 황기(黃璣)의 노호도(老虎圖) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 수변취안도(水邊聚雁圖) (0) | 2018.04.10 |

| 추사- 자화상 (0) | 2017.06.22 |

| 왕이 되지 못한 남자 [의창군 이광]의 글씨 (0) | 2017.06.06 |

| 추사 글씨의 편액은 (0) | 2017.06.06 |