2012. 6. 20. 08:23ㆍ서예가

우세남(558~ 638).

능연각 공신.

자 백시(伯施). 여요(餘姚:浙江省) 출생. 6조(六朝)의 진(陳)나라 때부터 서와 학재로 알려지기 시작하여 수(隋)나라의 양제(煬帝)를 받들었으나 그리 중용되지는 않았다. 그러나 당 태종의 신임을 받아 홍문관 학사 ·비서감을 거쳐 638년에는 은청광록대부(銀靑光祿大夫)가 되었다. 왕희지의 서법을 익혀, 구양 순(歐陽詢) ·저수량(褚遂良)과 함께 당나라 초의 3대가로 일컬어지며, 특히 해서(楷書)의 1인자로 알려져 있다. 태종은 우세남에게 서(書)를 배웠으며, “세남에게 5절(五絶)이 있는데, 그 첫째는 덕행(德行), 둘째는 충직(忠直), 셋째는 박학(博學), 넷째는 문사(文詞), 다섯째는 서한(書翰)이다”라고 절찬하였다고 한다. 《공자묘당비(孔子廟堂碑)》가 유명하며, 행서로는 《여남공주묘지고(汝南公主墓誌稿)》가 있다. 시에서도 당시 궁정시단의 중심을 이루었으며, 시문집 《우비감집(虞祕監集)》, 편저 《북당서초》 등이 있다.

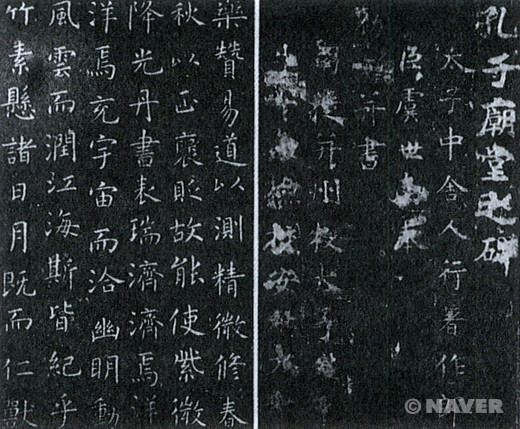

중국 당대의 비로, 당 태종이 문교부흥의 제일보로서 무덕9년(626)에 장안의 공자묘를 재건하여, 그것을 기념하여 우세남에게 명하여 찬문(撰文)케 하고 글을 쓰게 한 것이다. 입비(立碑)는 정관(627~649) 초년 경으로 여겨지고 있다. 왕희지풍의 전아한 정서(해서)는 35행, 매행 64자로 되어있다 하나 원석은 없어지고 탁본만이 전해질 뿐이다.

당(唐) 우세남(虞世男)의 통력(通曆)

당(唐)나라 우세남(虞世南:558∼638)의

`통력(通曆)"에 이런 글이 있다.

어느 사람이 물었다.

"양 무제(梁武帝)는 흉악한 무리를 평정하여 왕업을

이룩하고 50여년을 천하에 군림하였으 니,

아마 그는 문무(文武)의 도를 겸한 사람일 것입니다.

그리고 불전(佛典)에 마음을 두어

승려들과 비슷하게 수행하였으니,

만승천자로서 한낱 필부의 선행까지 다한 사람인데도

그가 닦고 익힌 도를 보전하지 못하고 위태로움과

멸망이 그의 생전에 닥쳤습니다.

이는 어찌 하여 그처럼 된 것이며 겸허한 이는

복 받는다 하는데 어찌하여 영검이 없습니까?"

선생이 답하였다.

"불교란 세속을 초월하는 나루터이자 교량이며,

번뇌를 끊는 궤도이자 발자취이다.

마음속을 운용하고 유무를 초탈하여 세속의 번뇌가

모두 없어지고 인연이 끊어진

다음에야 해탈의 문에 들어갈 수 있다.

그리고 속세를 교화하는 법에 보시(布施)·

지계(持戒)·인욕(忍辱)·정진(精進)·선정(禪

定)·지혜(智慧)가 있는데, 이것을 6바라밀(六婆羅蜜)이라 한다.

이는 유교의 인의예지신(仁 義禮智信)과 무엇이 다른가?

자신이 닦는 바는 `인(因)'이 되고 보답 받는 바는

`과(果)'가 되는데 사람이 이 6바라밀행을 닦지만 모두

온전하지 못한 자가 많으나 여기서 한가지라도

빠지면 과보도 따라서 없어진다.

그러므로 종명( 明)은 얼굴은 추악하였으나 마음은

지혜로 웠고 조일(趙一)은 재주는 높았지만

벼슬은 낮았으며 나포(羅褒)는 복은 있으나 의리는

없었고 원헌(原憲:공자제자)은 가난했지만 도가 있었다.

각기 이렇게 엄청나게 다른 것이다.

사람의 흥망 득실이란 모두가

자신의 수행으로 말미암아 얻어진 것이다.

못난 선비와 용렬 한 사람들은 충직한 간언을 해서

살점을 도려내는 극형을 받았던 비간(比干:殷의 충신)을 보고서,

마음 속으로 `충직하기는 하지만 반드시

그렇게 할 필요는 없다'라고 여기며,

언왕 (偃王)의 망국고사를 들고서 그들은 `어질고 의로운

사람이기는 하나 본받을 바는 못된다'

고 생각한다. 이와 같은 사람이라면 도척(盜 )처럼

동능(東陵)에서 베개를 높이 하고 장교

(莊 )처럼 서촉(西蜀)에 수레를 매달아

놓고서 안일한 일생을 마친다 한들,

이를 어떻게 잘 한 짓이라 하겠는가"

"주 무제(周武帝)는 불교와 도교를 파괴하였는데

(會昌法難을 말함)이것은 옳은 일입니까?

아 니면 잘못된 일입니까?"

"잘못된 일이다."

"그에 대한 말씀을 듣고자 합니다."

"석가의 법이란 공(空)과 유(有)에 막힘이 없고

인아(人我)를 모두 잊고 생사를 뛰어넘어

적멸(寂滅)의 세계로 돌아가는 것이다.

이는 우주 만상이라는 테두리를 벗어난 이야기들이다.

노자의 뜻은 `곡신(谷神)은 죽지 않고 현빈

(玄牝:현묘한 생명)은 길이 존재하여' 장생을

누리면서 구름과 학을 타고 물외(物外)에 노니는 것이다.

이는 신선세계의 가르침이다. 악을

막고 어짐을 숭상하며 잔혹한 이와 살인자를

없애는 데에는 두 종교가 모두가 왕도정치에

유익한 것이며 세속의 법칙에 어긋남이 없다.

그런데 지금 용렬한 승려가 계율을 범했다고

해서, 또는 도사가 경전을 잊었다고 하여 그 가르침을

버리고 그 말씀은 없앤다 하면 이는

도올( )의 죄를 물어 요(堯)임금까지 폐위시키거나,

삼묘족(三苗族)을 원수로 여겨 우(禹)

임금까지 쫓아내거나, 또는 고자(瓠子)지방에

수해가 범람하였다 하여

항하수의 수원을 막아 버린다거나,

곤륜산 후미진 곳에 햇볕이 들지 않는다 하여

갑자기 불씨를 던지는 일들과 무 엇이 다르겠는가?

이는 일찍이 백성에게 혜택의 이로움이

깊은 줄을 모른 것이며, 세속의 풍속을 변화시킨

공용이 매우 넓다는 사실을 조금치도 모른 것이다.

이는 마치 우물 안의 개구리가 바다를 보고서 자기의

소견에 얽매여 긴긴 밤같은 미혹 속에 윤회하면서

깊이 빠 져들어가는 괴로움을 스스로에게 끼치는 격이다.

또한 후학에게 의혹을 주어 잘못 인도하게 되니,

참으로 가슴아픈 일이다."

우세남(虞世南)

세남은 태종 12년에 벼슬에서 물러났는데 은청광록대부(銀靑光祿大夫)라는 명예직을 제수받고, 홍문관학사(弘文館學士)의 직은 여전히 가지고 있었으며, 방합시경관직사(防閤視京官職事)에 해당하는 봉록을 하사 받았다. 나이 81세에 세상을 떠나자 태종이 칙서를 내려 소릉(昭陵)에 배장(陪葬)토록 하고, 예부상서(禮部尙書)를 추증(追贈)하였으며 시호를 문의(文懿)라 했다.

태(泰)에게 조서를 내려 이르길, 『세남은 나와는 한 몸과 같았으니 나의 모자라는 점을 보충해 주길 하루도 잊은 적이 없었다오. 진실로 당대(當代)의 명신이요, 인륜의 전범(典範)이었다고 할 수 있소. 이제 그가 저 세상으로 가버렸으니 석거(石渠), 동관(動觀)에 그만한 사람 다시 누가 있으리!』라고 하였다.

후에 태종이 시 한 수를 지어 옛날의 흥망성쇠를 술회했는데 시를 짓고서 탄식하며 말하길, 『종자기(鍾子期)가 죽자 백아(伯牙)가 다시는 거문고를 뜯지 않았다는데 나의 이 시는 장차 누구에게 보여줄꼬?』라 하며 기거랑(起居郞) 저수량(楮遂良)을 시켜 세남의 영전 앞으로 가 불사르도록 했다. 그러다 몇 년이 흐른 뒤 태종이 꿈에서 세남과 평상시처럼 얘기를 나누었는데 그 이튿날 칙서를 내려 세남의 집안을 보살펴 주도록 하였다.

'서예가' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 34. 명나라 강남에서 풍류로 가장 유명했던 서예가 (0) | 2012.06.20 |

|---|---|

| 채양 [蔡襄, 1012 ~ 1067] (0) | 2012.06.20 |

| 손과정 (0) | 2012.06.20 |

| 鄧石如 (0) | 2012.06.20 |

| 초당4대가 (0) | 2012.06.20 |