2018. 8. 24. 09:38ㆍ한국의 글,그림,사람

어부사(漁父詞) - 장지화(張志和)

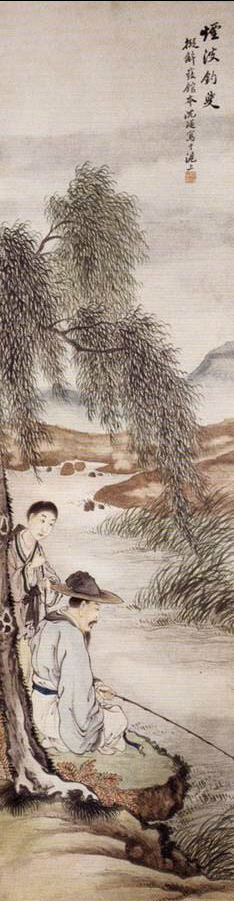

그림1 청대(淸代)화가 장종창(張宗蒼)의 “운림연정도(雲林煙艇圖)”

西塞山前白鷺飛 서새산전백로비

서새산(西塞山) 앞에는 백로가 날고

桃花流水鱖魚肥 도화유수궐어비

복사꽃 흐르는 물에는 쏘가리(鱖魚) 살찌네

靑箬笠 綠蓑衣 청약립 녹사의

푸른 댓잎 삿갓에 초록 도롱이 두르고

斜風細雨不須歸 사풍세우불수귀

비끼는 바람 가랑비에 돌아갈 줄 모르네

이 어가자(漁歌子)는 일명 “어부사(漁父詞)”라고 하며 당대(唐代) 교방곡(敎坊曲) 중의 하나다.

장지화(張志和)는 당(唐)나라 때 은사(隱士)로 자(字)는 자동(子同)이고, 초명(初名)은 장구령(張龜齡), '지화'는 나중에 숙종(肅宗) 임금이 내린 이름이다. 그는《장자》와 《열자(列子)》에 통달하여 상망(象罔)ㆍ백마증(白馬證) 등의 편을 지어 그 설을 부연하였다. 16세에 명경과(明經科)에 급제하여 숙종 때 좌금오위녹사참군(左金吾衛錄事參軍)에 제수되었고, 뒤에 남포위(南浦尉)로 좌천되었다가 사면되었으나 벼슬하지 않고 강호(江湖)에 은둔하며 스스로 연파조도(煙波釣徒)라 했다. 그는《현진자(玄眞子)》와 《대역(大易)》15권을 썼고, 영원히 역사책에 남을 천고의 절창 “어가자(漁歌子)” 또는 “어부사(漁父詞)”를 지어 이에 의거하여 세부조항까지 절묘하게 그린 전무후무한 어부화권(漁父畵卷)을 그려, 세상에서 고아한 그림의 전형이 되었다. 당(唐) 주경현(朱景玄)은 《당조명화록(唐朝名畵錄)》을 찬하고 그의 그림에 대해 “그림의 본래 모범이 아니기에 한번 보면 뛰어난 작품이라는 것을 아는데, 대개 예전에는 저러한 그림이 없었다.(非畵之本法, 故目爲逸品, 蓋前古未有這也.)”고 칭찬하였다. 후인 역시 어부와 관련된 그림을 그렸지만 그 의경은 결국 장지화에 미치지 못한다. 또 그는 자신이 지은 사의 내용을 가지고 “원진자원(元眞子圖)”를 그렸다고 하는데, 결국 그는 시사 뿐 만 아니라 그림에까지 재능을 갖춘 인물임을 알 수 있다. 그는 신선술을 익혀 술을 서말(三斗)이나 마셔도 취하지 않았고, 눈위에 누워서도 추위를 몰랐다 한다. 그는 그림에도 매우 뛰어나 명나라 화가 동기창(董其昌)은 그의 문집≪畵旨(화지)≫에서 “옛 사람들은 일품(逸品)을 신품(神品)보다 위인 맨 꼭대기에 놓았으니 역대로 오직 장지화(張志和)만이 부끄러움이 없을 정도(昔人以逸品置神品至上,歷代唯張志和可無愧色)”라고 했다. 연파(煙波)는 아스라이 연기(煙氣)나 안개가 낀 수면을 가리킨다. 그러므로 연파조도(煙波釣徒)란 연파에 낚싯대나 드리우는 무리, 곧 강호에 숨어사는 은일고사(隱逸高士)를 뜻하지만 ‘연파조도(煙波釣徒)’는 안개와 물결 속에서 찌만 바라보고 있었던 것이 아니라 생각에 생각을 거듭하여 작품을 구상하였을 것이니, 산수자연이 바로 그의 작품세계임을 짐작케 한다.

그는 늘 낚싯대를 드리웠으나 미끼를 달지 않았으니 그 뜻이 물고기에 있지 않았다(每垂釣 不設餌 志不在魚也). 사람들은 그를 연파조수(煙波釣叟)라 불렀다. 그는 태호(太湖)와 오흥(吳興)의 초계(苕溪)와 삽계(霅溪)를 오가며 고기잡이하며 은거했다. 그가 이곳에 이르러 “물 위에 둥실 뜬 집을 지어 초계와 삽계 사이를 오가기를 바란다(願爲浮家泛宅 往來苕霅之間)”고 했다는 고사(故事)는 유명하다. 초계(苕溪)와 삽계(霅溪)는 절강(浙江)성 오흥현 남쪽에 있는 강이다.

임포(林逋)가 서호(西湖) 고산(孤山)에서 매화(梅花)를 아내로, 학(鶴)을 자식으로 삼아(梅妻鶴子) 은거했다면, 장지화(張志和)가 나무꾼을 계집종으로 삼고, 어부를 사내종으로 삼아 은둔생활을 했다. 이로부터 초비어노(樵婢漁奴)라는 말이 나오기도 했다.

그림2 청대(淸代) 화가 비이군(費以群)의 <桃花流水 魚肥> 선편(扇片)

훗날 송나라 때 대문장가 소식(蘇軾)은 "장지화의 이 사(詞)는 매우 곱고 아름답지만 애석하게도 그 곡보가 전하지 않는다"며 몇 구절을 덧붙여 <완계사(浣溪詞)> 한 수를 지었다. 또 소식의 <완계사(浣溪詞)>를 본 그의 문인 황정견(黃庭堅)도 소식의 <완계사(浣溪詞)>를 고쳐 다시 <완계사> 한 수를 쓰기도 했다.

그림3 중국화가 원송년(袁松年)의 <어부도(漁夫圖)> (1940年)

釣臺漁夫褐爲裘 조대어부갈위구

낚시터의 어부는 베옷을 가죽 옷으로 삼으니

兩兩三三舴艋舟 양양삼삼책맹주

둘씩 셋씩 작은 거룻배(舴艋)들이 떠 있네

能縱棹, 慣乘流 능종도, 관승류

능히 키를 다루고, 물살도 잘 타니

長江白浪不曾憂 장강백랑불증우

장강의 흰 물결을 근심한 적 없다네.

雲溪灣裏釣魚翁 운계만리조어옹

구름 낀 계곡 물굽이 속에 낚시하는 늙은이

舴艋爲家西復東 책맹위가서복동

거룻배를 집으로 삼아 서로 동으로

江上雪, 浦邊風 강상설, 포변풍

강위에는 눈, 포구가엔 바람

笑着荷衣不歎窮 소착하의불탄궁

웃으며 연잎 옷 입지만 빈궁을 탄식하지 않네

그림4 청대(淸代) 화가 심수(沈燧)의 <연파조수도(煙波釣叟圖)>

그림5 청말근대 중국화가 유명(兪明)의 <연파수조(烟波垂釣)>

松江蟹舍主人歡 송강해사주인환

소나무 강의 게 집주인이 반갑게 맞이하고

菰飯篿羹亦共餐 고반전갱역공찬

고사리반찬 대나무 국 또한 함께 나누네

風葉落, 荻花乾 풍엽락, 적화건

단풍잎은 지고, 억새 꽃은 말랐지만

醉宿漁舟不覺寒 취숙어주불각한

취해서 배위에 잠들어도 추위를 모르겠네.

靑草湖中月正圓 청초호중월정원

풀이 푸른 호수 가운데 달은 둥글고

巴陵漁夫悼歌連 파릉어부도가연

파릉의 어부는 뱃노래를 이어가네

車子釣, 橛頭船 거자조, 궐두선

얼레로 낚시를 하고, 궐두선을 타고 있으면

樂在風波不用仙 락재풍파불용선

즐거움이 바람과 물결속에 있으니 신선이 무슨 필요가 있으리.

秋深笠澤紫鱗肥 추심립택자린비

秋深笠澤紫鱗肥 추심립택자린비

가을이 깊으니 갓못에 붉은 비늘살이 찌고

雲盡西山片月輝 운진서산편월휘

구름 걷히자 서산에 조각달이 빛난다

十幅蒲帆千頃玉 십폭포범천경옥

열 폭 부들돛은 천 이랑 옥 물결 위이라

紅塵應不到蓑衣 홍진응불도사의

홍진이야 도롱이에 이를 법도 하지 않으이

- 이인로(李仁老)

이인로(李仁老)는 서새풍우(西塞風雨)를 빗대어 이런 시 한 수를 지었다. 또한 조선 후기 화가 장한종(張漢宗)은 어해도를 그려 '어부사(漁父詞)'의 한 구절을 형상화하였다. '복숭아꽃 흐르는 물에 쏘가리가 살찐다(桃花流水鱖魚肥)'는 부분이다. 원래 쏘가리 그림은 과거 급제를 기원하는 뜻을 담고 있다. 쏘가리의 한자 표기인 '궐어(鱖魚)' 중 '궐(鱖)'자가 '궁궐(宮闕)'의 '궐(闕)'자와 발음이 같기 때문이다. 따라서 장한종의 쏘가리 그림은 어부사의 내용과 함께 과거 급제라는 현실적 염원까지 표현한 것으로 볼 수 있다. 그림 속에서는 사선 방향으로 드리운 복숭아 가지 위아래로 쏘가리들이 자유롭게 노닐고 있다. 특히 위로 올라갔다 아래로 몸을 휘면서 내려오는 쏘가리에서는 극적인 효과를 맛볼 수 있다. 작가는 입체적으로 몸을 표현하고 치아까지 그려 넣어 사실성을 견지했다. 그러면서도 풍부한 '붓맛'을 통해 시적인 정취를 한껏 살렸다.

강원 영월의 조선민화박물관에 소장된 민화 '쏘가리'에서는 장한종과 차별화된 해석이 돋보인다. 화면 위에는 '복숭아꽃 흐르는 물에 쏘가리가 살찐다'는 장지화의 시가 적혀 있다. 그러나 민화 작가는 사실적인 표현 대신 쏘가리가 복숭아꽃을 머금으며 희롱하는 시적 은유를 택했다. 패턴도 도식적으로 재구성했다. 다른 민화 중에는 쏘가리의 얼룩무늬를 아예 복숭아꽃 문양으로 그린 것도 있다. 물고기 그림을 방에 족자로 걸어놓거나 병풍으로 꾸며놓아 보자. 그러면 어항을 들여놓았거나 조금 과장하면 마치 수족관에 온 것 같은 상쾌함을 느낄 수 있다. 더구나 민화 어해도에는 부부 금실이 좋아서 자식을 많이 낳고 그들이 자라서 출세하기를 바라는 행복의 염원이 깃들어 있으니 금상첨화가 아닌가.

- 정병모 경주대 교수(문화재학)· 한국민화학회 회장

그림6 어해도(민화-장한종張漢宗)

[출처] 어부사(漁父詞) - 장지화(張志和)

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 매화(梅花) Plum Blossoms (0) | 2019.01.04 |

|---|---|

| 江上釣魚圖 (0) | 2018.08.24 |

| [스크랩] `심향 박승무` (0) | 2018.08.23 |

| '600년 한국서예사'오세창의 <근묵> (0) | 2018.07.20 |

| 동양화에 나오는 그림의 뜻 (0) | 2018.07.13 |