2018. 4. 30. 14:35ㆍ工夫

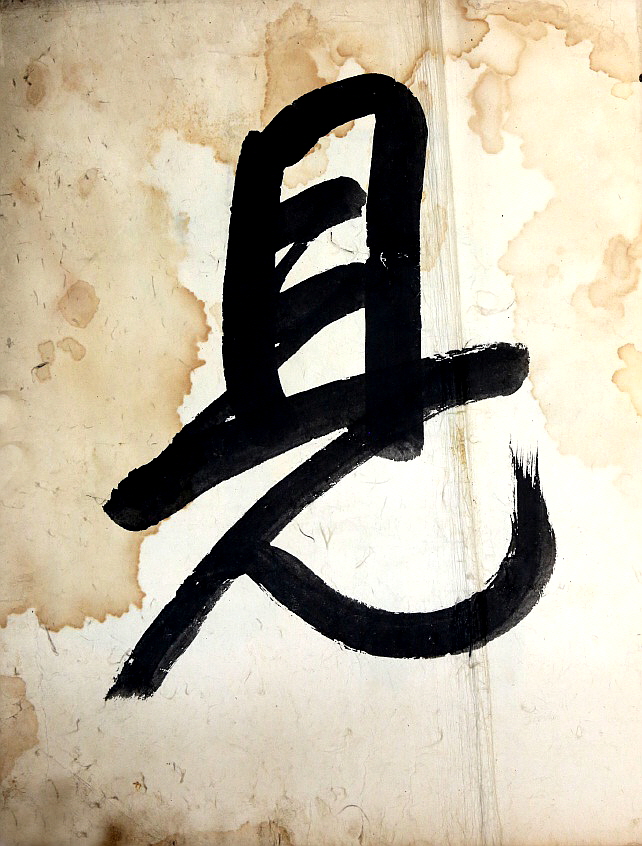

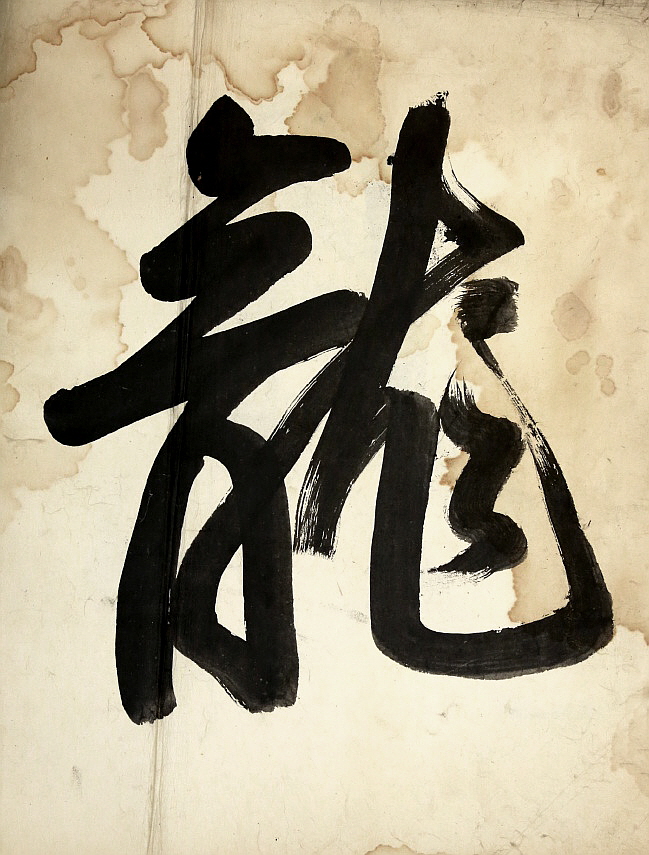

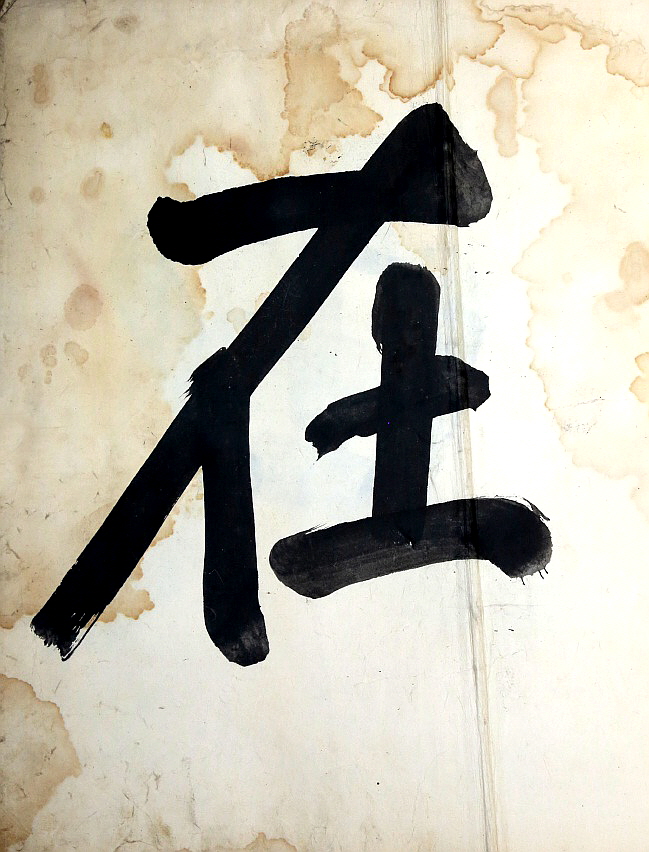

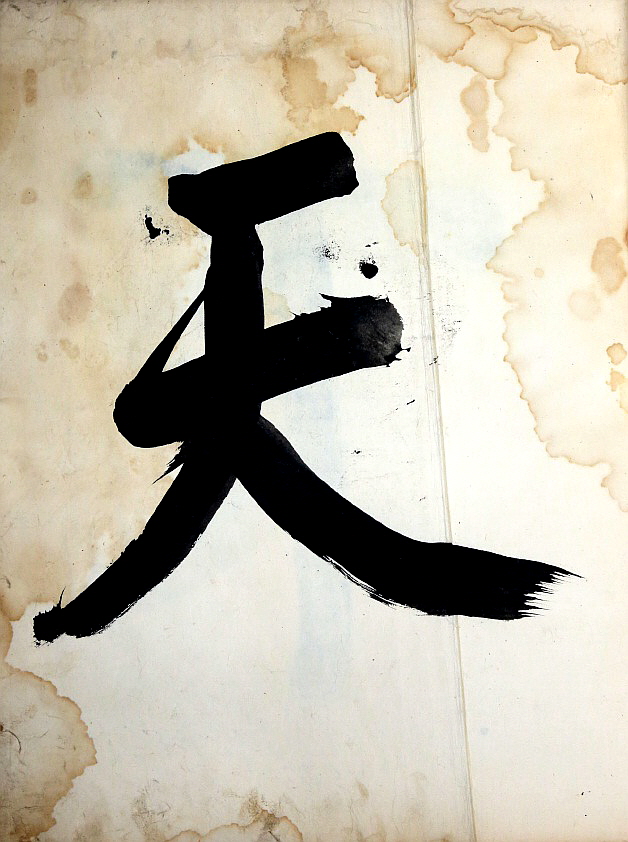

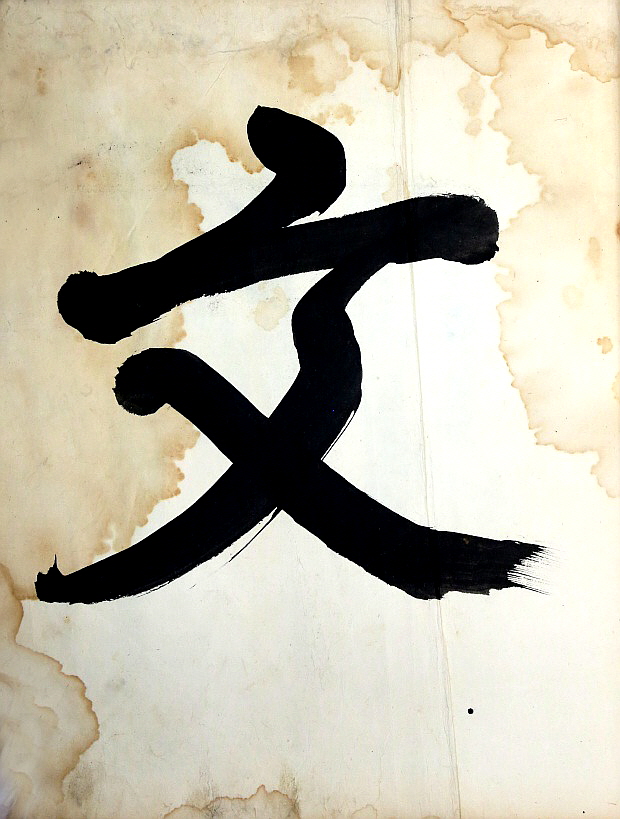

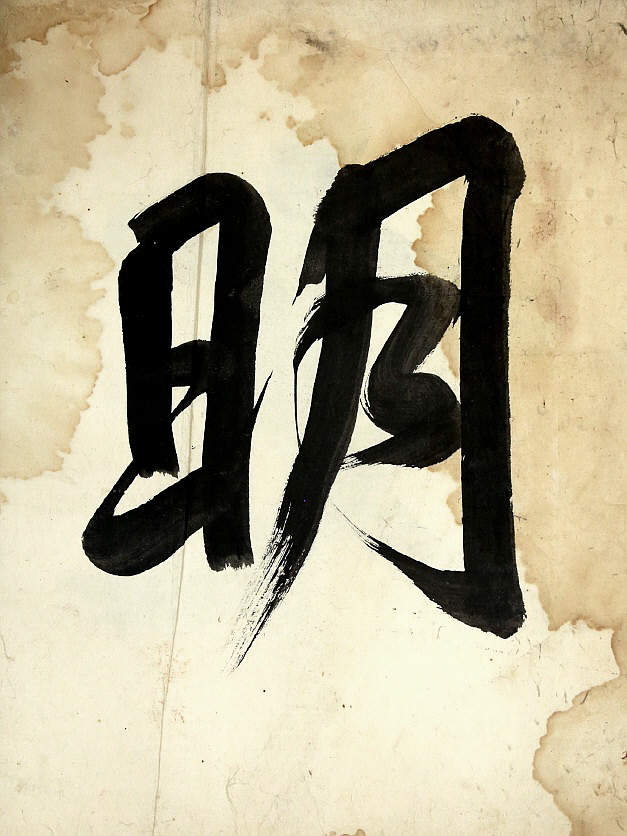

이 면은 다른 면과는 달리 한 면에 한 글자가 쓰여 있는데, 글자체는 행서(行書)입니다.

(제2면) 見

(제3면) 龍

(제4면) 在

(제5면) 田

(제6면) 天

(제7면) 下

(제8면) 文

(제9면) 明

[글자의 원문과 내용]

見龍在田(현룡재전) 나타난 용이 밭에 있으니

天下文明(천하문명) 천하가 밝게 빛나네.

[출전과 내용]

[출전] : 『주역(周易)』「건괘(乾卦)」

[내용]

乾 元亨利貞

건(乾)은 성대(盛大)하고 형통(亨通)하며, 이(利)롭고 올곧음(貞)이다.

* 元亨利貞(원형이정) : 역학(易學)에서 말하는 천도(天道)의 네 원리(原理)라는 뜻으로, ①사물(事物)의

근본(根本) 되는 원리(原理) ②만물(萬物)이 처음 생겨나서 자라고 삶을 이루고 완성(完成)함

③또는 인(仁)ㆍ의(義)ㆍ예(禮)ㆍ지(智).

‘원(元)‘은 봄으로 만물의 시초, 형(亨)’은 여름으로 만물이 자라고, ‘이(利)’는 가을로 만물이

이루어지고, ‘정(貞)’은 겨울로 만물을 거둠을 뜻함.

九二 見龍在田 利見大人 象曰 見龍在田 德施普也 文言曰 九二曰見龍在田利見大人 何謂也

구이는 나타난 용이 밭에 있으니, 대인을 보는 것이 이롭다. 상에서 말하기를 "나타난 용이

밭에 있으니 덕을 베푸는 게이 넓은 것이다." 문언전에서 말하기를 “九二 見龍在田

利見大人”이라고 했는데, 무엇을 말한 것입니까?

子曰 龍德而正中者也 庸言之信 庸行之謹 閑邪存其誠 善世而不伐 德博而和

易曰 見龍在田利見大人 君德也 見龍在田 時舍也 見龍在田 天下文明

공자께서 말씀하시기를 '용의 덕을 가지고 바르고 알맞은 자리에 있는 자이니, 평소의 말을

미덥게 하며, 평소의 행동을 신중히 하며, 비뚤어진 마음을 막고 정성스러운 마음을 보존하며,

세상을 좋게해도 자랑하지 않아서, 덕이 넓어서 어우러진다. 역에서 말하기를, 나타난

용이 밭에 있으니 대인을 만나는 것이 이롭다고 했으니, 군자의 덕이다. 나타난 용이 밭에

있는 경우에 때에 따라 멈추어야 한다. 나타난 용이 밭에 있으니 천하가 밝게 빛난다.

君子 學以聚之 問以辯之 寬以居之 仁以行之 易曰 見龍在田利見大人 君德也

군자는 배워서 갖추고, 물어서 변별하며, 너그러움을 가지고 대처하고, 인을 가지고 행동해야

한다. 역에서 말하기를 '나타난 용이 밭에 있으니 대인을 보아야 이롭다'고 한 것은 군자의

덕이다.

[느낀점]

능호관이 쓴 세권의 『원령첩(元靈帖)』중 두 번째 서책의 첫 머리를 장식하며 행서의 큰

글씨로 여덟 글자를 쓴 글의 내용은 『주역(周易)』「건괘(乾卦)」중 두 번째 효사인

구이(九二)를 설명한 내용입니다.

『주역(周易)』에서 건괘(乾卦)는 64괘중에서 첫 번째로 등장하는 괘로써 우주만물 중 가장

먼저 생긴 하늘을 상징하며, 「설괘전(說卦傳)」에서 건(乾)은 하늘·아버지·군주·머리·원·말

등을 상징한다고 언급하였으며, 북송대 학자 정이(程頤)는 “건장하여 쉼이 없다.”라고 하여

천(天)이 끊임없이 만물을 창조하는 생명력의 근원임을 말하였습니다.

건괘의 성격을 가장 잘 설명해주는 구절이 괘사(卦辭)에서 정의한 ‘원형이정(元亨利貞)’으로

이것은 봄·여름·가을·겨울 네 계절의 변화로 대표될 수 있는 천도(天道)의 전개과정으로서

만물의 생장수성(生長遂成)을 의미하는 동시에 인간에게는 인·의·예·지의 네 가지의 덕(德)이

되는데, 이것은 천도의 운행법칙이며 인간은 이것을 근거로 하여 윤리적인 도덕법칙을

정립시켜 본받아 따라야 된다고 말하고 있습니다.

그러므로 건괘에서 말하는 천도(天道)를 따르는 심신이 건강한 사람을 군자(君子)라고 하는데,

군자는 배움을 통해 기량 또는 에너지를 모으고(學而聚之), 자신의 배움에 대해 옳고

그름을 물어서 선택적으로 수용하기 때문에 독선적이지 않고(問而辨之), 관용으로 자신과

다름을 인정하는 도량을 지니며(寬而居之), 사회적 조화를 목적으로 행동하는(仁而行之)

사람입니다.

맹자(孟子)는 이러한 사람을 대장부(大丈夫)라고 했는데, 장의(張儀)나 공손연(公孫衍)과 같은

유세객들을 높이 평가했던 경춘(景春)이라는 사람이 제후들을 두렵게 만드는 그들이야말로

진정한 대장부가 아니냐고 묻자 맹자는 “천하를 무대로 자유롭게 살아가며, 천하를 바른

위치로 세울 수 있으며, 천하의 대도를 행동으로 실천하며, 백성들과 더불어 자신의 뜻을

이룩하고, 뜻을 이루지 못할 것 같으면 홀로 자신의 도를 행하며, 부귀를 지나치게 탐하지

않고 가난하고 천하게 살더라도 지조를 바꾸지 않으며, 위엄과 무력으로도 꺾지 못하는

사람이 진정한 대장부이다.” 라고 말했습니다.

능호관은 『원령첩(元靈帖)』의 두 번째 서첩 첫 머리에 이 글을 큰 글씨로 올려 적은 것은

건괘에서 말하는 이러한 군자와 맹자가 말하는 대장부로 살아가겠다는 마음의 각오와 맹세를

하고 있다고 생각합니다.

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)11 (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)10 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)8 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)7 (0) | 2018.04.30 |

| 조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 원령첩(元靈帖)6 (0) | 2018.04.30 |