2018. 4. 30. 12:52ㆍ工夫

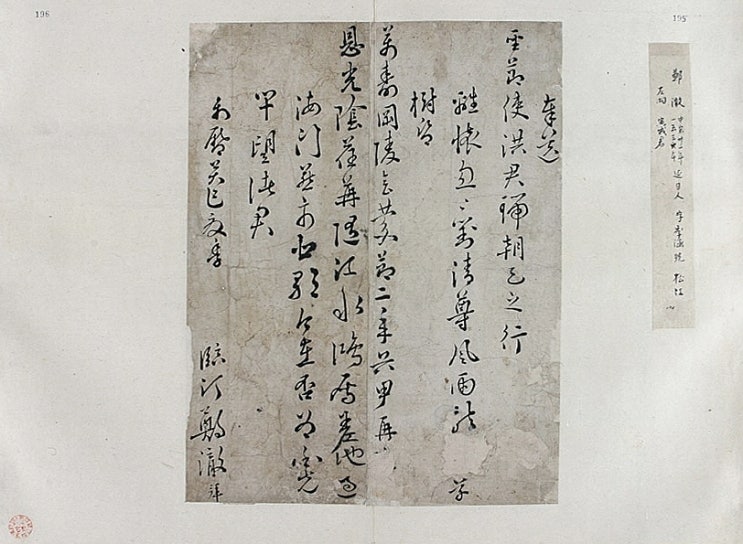

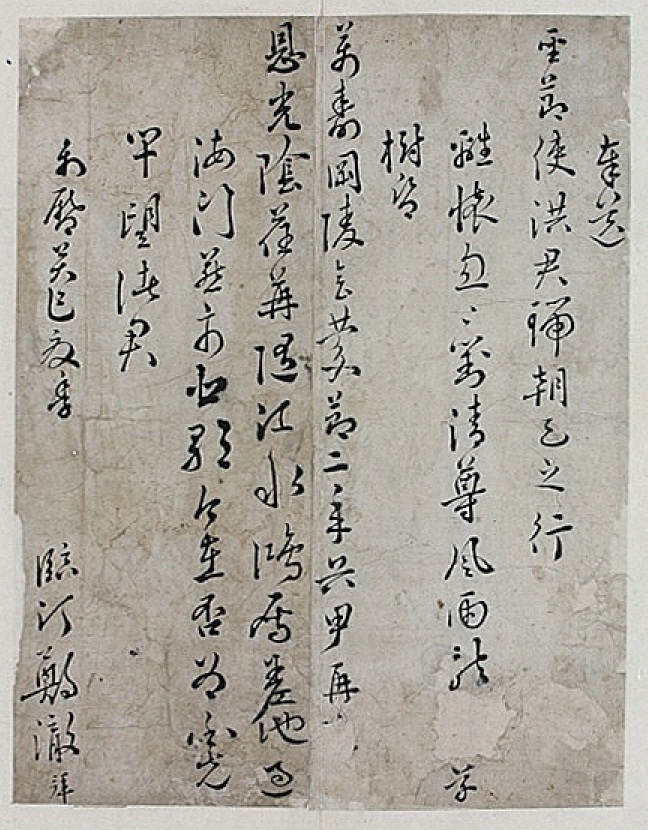

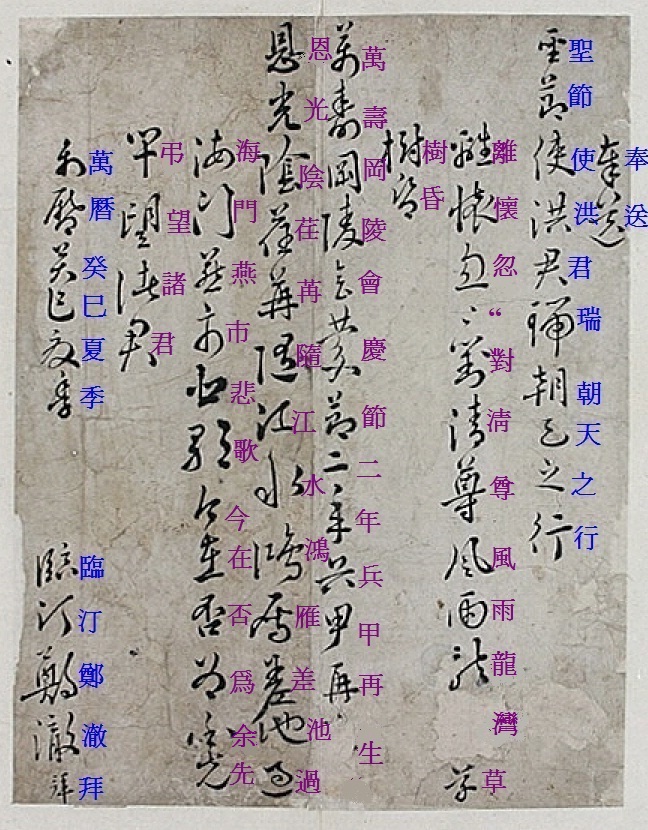

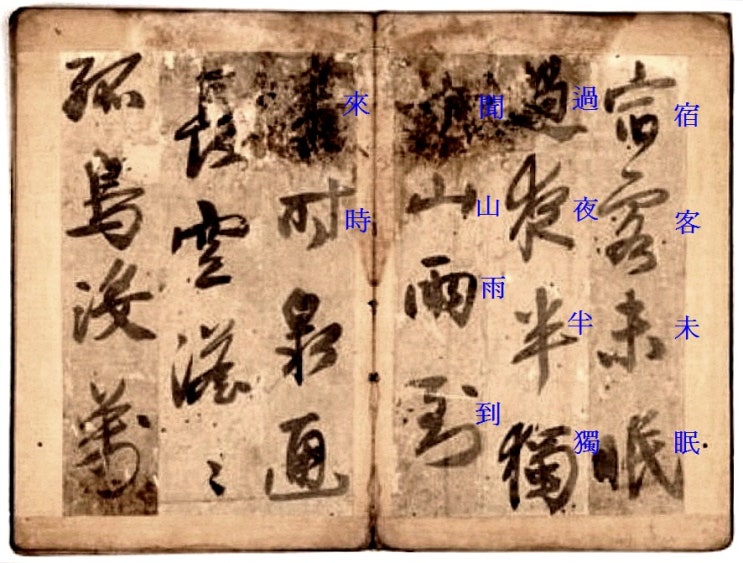

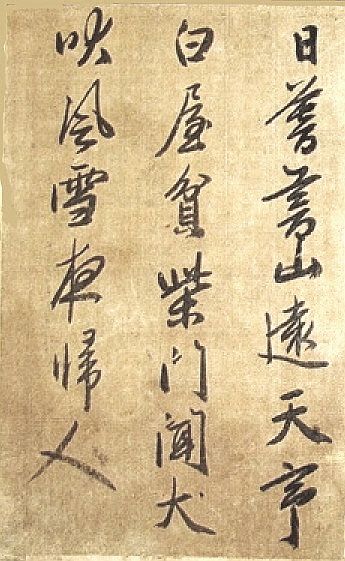

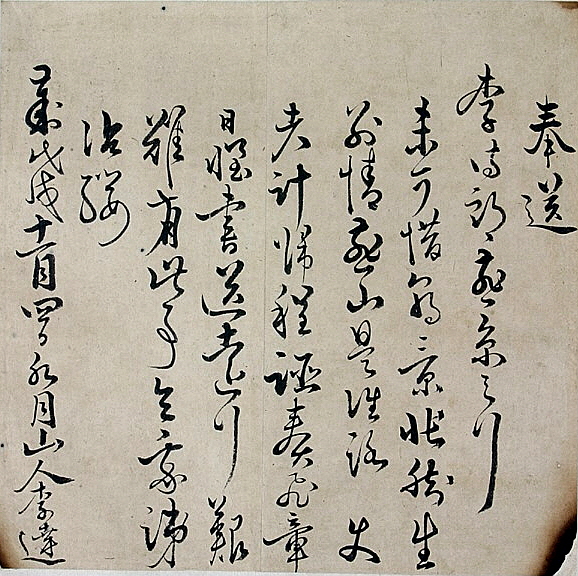

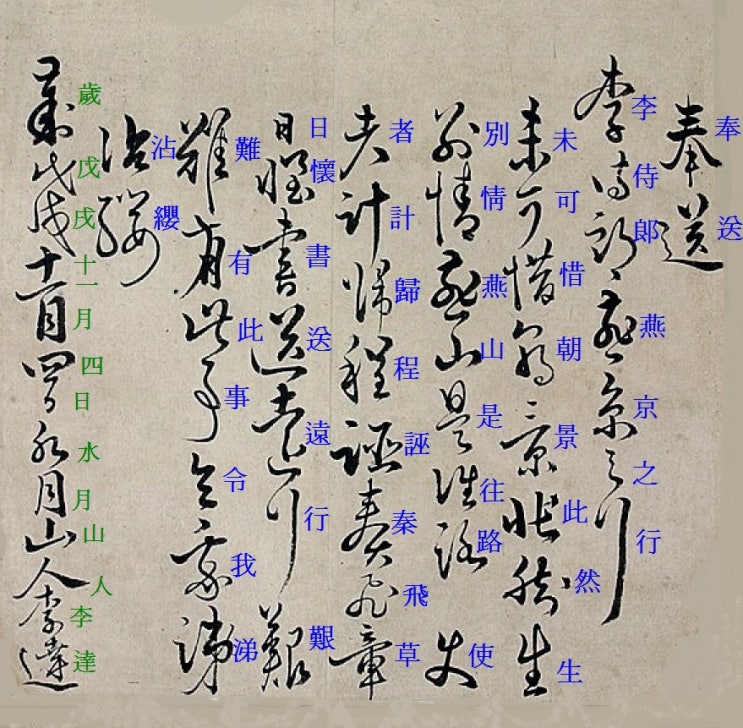

성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 위창 오세창 선생의 서간필적 모음 책자인 『근묵(槿墨)』에 들어 있는 송강(松江) 정철(鄭澈)의 글씨입니다. 쓰여진 글씨가 불명확하거나 모르는 글자는 그의 문집에 있는 자료를 참고하였습니다.

[글씨의 원문과 내용]

奉送聖節使洪君瑞朝天之行 성절사 홍군서가 천자를 배알하러 가는 길을 배웅하며

離懷忽忽對淸尊(리회물물대청존) 떠나는 회포가 서운해서 맑은 술을 대하니 風雨龍灣草樹昏(풍우용만초수혼) 비바람 치는 의주에 초목이 어두워졌네. 萬壽岡陵會慶節(만수강릉회경절) 장수를 비는 황제의 기쁜 날 조회하니 二年兵甲再生恩(이년병갑재생은) 이년간 전란의 은혜가 다시 생각나네.

光陰荏苒隨江水(광음임염수강수) 세월은 덧없이 흘러 강물을 따라 가고 鴻雁差池過海門(홍안차지과해문) 기러기는 앞서거니 뒤서거니 해협을 지나는데, 燕市悲歌今在否(연시비가금재부) 연경 저자의 슬프고 애절한 노래가 지금도 있을까? 爲余先弔望諸君(위여선적망제군) 나를 위한다면 먼저 망제군을 조문해 주게.

萬曆癸巳夏季 만력 계사년 여름철 臨汀鄭澈拜 임정 정철이 절을 올린다.

* 奉送(봉송) : 귀인(貴人)이나 윗사람을 모시어 배웅함. 받들어 정중(鄭重)히 보냄. ① (윗사람에게) 드리다 ② 전송합니다 ③ 선물을 올리다 ④ 배웅해 드립니다 * 聖節使(성절사) : 천추사(千秋使) 조선시대에 명·청나라의 황제와 황후의 생일을 축하하기 위하여 보내던 사절. 성단사(聖旦使)라고도 하였고 정조사(正朝使), 동지사(冬至使)와 함께 삼절사(三節使)라고도 일컬었다. * 朝天(천조) : ①입궐함. 천자(天子)를 배알(拜謁)함 ②아침. 아침 하늘 1.위로 향하다. 하늘을 향하다. 2.(군주를) 알현하다. 배알하다. * 離懷(이회) : 떠나는 회포(懷抱). 헤어져 있는 동안 마음속에 품은 생각 * 忽忽(홀홀) : 1.어느덧. 어느새. 잠깐 동안에. 벌써. 금세. 순식간에. 2.실의한 모양. 허전하다. 공허하다. 서운하다. * 淸尊(청존) : 맑은 술 * 龍灣(용만) : 의주의 옛 지명 * 萬壽(만수) : 1. 장수(長壽)(오래도록 삶). 2. 황제나 황태후의 생일을 이르던 말. * 岡陵(강릉) : 언덕이나 작은 산(山) 따위. 산등성이와 구릉. 『시경』 소아(小雅) 천보(天保)에 나오는 구절로 임금의 다복을 기원하는 이름. * 慶節(경절) : 1. 온 국민이 기념하는 경사스러운 날. 2. 제왕ㆍ후비ㆍ태자의 탄일. * 兵甲(병갑) : ①여러 가지 병기(兵器)와 갑주(甲冑) 등의 군비(軍備). [유사어] 병혁(兵革). ②무장한 병사나 군대. * 光陰(광음) : 해와 달이라는 뜻으로, 흘러가는 시간(時間), 세월(歲月), 때 * 荏苒(임염) : (시간이) 덧없이 흘러가다. * 鴻雁(홍안) : 큰 기러기와 작은 기러기 * 差池(차지) : ① 착오 ② 잘못 ③ 가지런하지 않다. 치지(差池)는 가지런하지 못한 모양으로, 길이 어긋나 만나지 못하는 것을 말한다. 가지런하지 않은 모양, 서로 어긋나는 모양. * 海門(해문) : ① 해문 ② 육지와 육지 사이에 끼여 있는 바다의 통로 ③ 폭이 좁은 해협 해문진[海門鎭]. 지금의 광서성(廣西省) 합포현(合浦縣) * 燕市(연시) : 전국 시대 연(燕)나라 국도(國都)를 일컫는 말로 후일의 연경(燕京)이다. 이곳은 예로부터 비장한 노래를 부르며 비분강개한 기개를 과시하던 사람이 많았다. 특히 전국 시대 자객 형가(荊軻)가 일찍이 고점리(高漸離) 등과 함께 연경의 저잣거리에서 술을 진탕 마시고 음악을 연주하고 노래를 즐겼다고 한다. * 燕市悲歌(연시비가) : 전국시대 연나라와 조나라는 고래로 우국(憂國)의 슬픈 노래를 부르는 선비가 많아 비분강개하는 우국지사를 일컫는 말임. * 樂毅(악의) : 전국 시대인 기원전 3세기 전반에 활약한 연(燕)나라의 장군. 중산국(中山國) 영수(靈壽) 사람. 위(魏)나라 초의 장수 낙양(樂羊)의 후손인데, 현자(賢者)이면서 전쟁을 좋아했다. 연나라의 소왕(昭王)이 현자를 초빙한다는 말을 듣고 위나라에서 연나라로 가 아경(亞卿)이 되었다. 연소왕 28년 상장군(上將軍)에 올랐다. 조(趙)와 초(楚), 한(韓), 위, 연 다섯 나라의 군사를 이끌고 당시 강대국임을 자랑하던 제(齊)나라를 토벌하여 수도 임치(臨淄)를 함락시키고, 5년에 걸쳐 70여 개 성을 수중에 넣었는데, 이들을 모두 군현(郡縣)으로 하여 연나라에 소속시켰다. 제나라의 재보(財寶)를 연나라로 옮겼고, 이 공으로 창국군(昌國君)에 봉해졌다. 혜왕(惠王)이 즉위하자 제나라의 반간계(反間計)가 적중하여 기겁(騎劫)을 낙의 대신 장수로 임명했다. 이에 조나라로 달아나자 조나라가 그를 관진(觀津)에 봉하고 망제군(望諸君)이라 불렀다. 결국 조나라에서 죽었다.

홍이상(洪履祥, 1549~1615)

1549(명종 4)∼1615(광해군 7). 조선 중기의 문신. 본관은 풍산(豊山). 초명은 인상(麟祥). 자는 군서(君瑞)·원례(元禮), 호는 모당(慕堂). 홍철손(洪哲孫)의 증손으로, 할아버지는 증좌승지 홍세경(洪世敬)이고, 아버지는 부사직 홍수(洪修)이며, 어머니는 백승수(白承秀)의 딸이다.

1573년(선조 6) 사마시를 거쳐 1579년 식년문과에 갑과로 장원급제하였다. 그 뒤 예조와 호조의 좌랑을 거쳐, 정언·수찬·지제교·병조정랑 등을 두루 지낸 뒤 사가독서(賜暇讀書 : 문흥을 일으키기 위해 유능한 젊은 관료들에게 휴가를 주어 독서에만 전념케 하던 제도)하였다. 그 뒤 이조정랑을 거쳐, 호당(湖堂)에 있을 때 왕이 유신(儒臣)들을 선발해 경서(經書)를 교정(校正)할 때는 꼭 참여하였다. 이어 집의·응교를 역임하고, 태복시정(太僕寺正)이 되었다가 사간과 사인 등을 거쳐, 황해도안무사(黃海道安撫使)가 되었다.

1591년 직제학을 거쳐 동부승지가 된 뒤, 다시 이조참의가 되었다. 1592년 임진왜란 때는 예조참의로 옮겨 왕을 호가(扈駕)해 서행(西行)하였다. 그리고 곧 부제학이 되었다가 성천에 도착해 병조참의에 전임하였다. 1593년 정주에서 대사간에 임명되었고, 이듬 해 성절사(聖節使)가 되어 명나라에 다녀왔다. 그 뒤 좌승지가 되었다가 곧 경상도관찰사로 나갔다. 비변사와 긴밀하게 연락해 일본의 장군 고니시(小西行長)와 가토(加藤淸正) 사이의 이간을 계획, 추진하기도 하였다.

1596년 형조참판을 거쳐 대사성이 되었다. 그러나 영남 유생 문경호(文景虎) 등이 성혼(成渾)을 배척하는 상소를 올리자, 성혼을 두둔하다가 안동부사로 좌천되었다. 1607년 청주목사가 되고, 1609년(광해군 1)에는 대사헌이 되었다. 1612년 이이첨(李爾瞻)·정인홍(鄭仁弘)의 일파에게 밀려나 개성유후사유후(開城留後司留後)로 좌천된 뒤 그 곳에서 죽었다. 저서로는 『모당유고』가 있다. 고양의 문봉서원(文峯書院)에 제향되었다. 시호는 문경(文敬)이다.

정철(鄭澈, 1536~1593)

본관은 연일(延日)이며 자 계함(季涵), 호는 송강(松江), 임정(臨汀), 칩암(蟄庵)이고 시호는 문청(文淸)이다. 기대승(奇大升)·김인후(金麟厚)·양응정(梁應鼎)의 문하생이다. 어려서 인종(仁宗)의 귀인(貴人)인 맏누이와 계림군(桂林君) 유(瑠)의 부인이 된 둘째 누이로 인하여 궁중에 출입하였는데 이 때 어린 경원대군(慶原大君:뒤에 明宗)과 친숙해졌다. 1545년(명종 즉위) 을사사화(乙巳士禍)에 계림군(桂林君)이 관련되자 아버지가 유배당할 때 배소(配所)에 따라다녔다.

1551년 특사되어 온 가족이 고향인 창평(昌平)으로 이주, 김윤제(金允悌)의 문하가 되어 성산(星山) 기슭의 송강(松江)가에서 10년 동안 수학할 때 기대승 등 당대의 석학들에게 배우고 이이(李珥)·성혼(成渾) 등과도 교유하였다. 1561년 진사시에, 다음 해 별시문과에 각각 장원, 전적(典籍) 등을 역임하고 1566년 함경도 암행어사를 지낸 뒤 이이와 함께 사가독서(賜暇讀書)하였다. 1578년(선조 11) 장악원정(掌樂院正)으로 기용되고, 곧 이어 승지에 올랐으며 정파로는 서인(西人)에 속했다. 진도(珍島)군수 이수(李銖)의 뇌물사건으로 동인(東人)의 공격을 받아 사직하고 고향으로 낙향했다.

1580년 강원도 관찰사로 등용되었고, 이후 3년 동안 전라도와 함경도 관찰사를 지내면서 시작품(詩作品)을 많이 남겼다. 이 때 《관동별곡(關東別曲)》을 지었고, 또 시조 《훈민가(訓民歌)》 16수를 지어 널리 낭송하게 함으로써 백성들의 교화에 힘쓰기도 하였다. 1585년 관직을 떠나 고향에 돌아가 4년 동안 작품 생활을 하였다. 이 때 《사미인곡(思美人曲)》, 《속미인곡(續美人曲)》 등 수많은 가사와 단가를 지었다. 1589년 우의정으로 발탁되어 정여립(鄭汝立)의 모반사건을 다스리게 되자 서인(西人)의 영수로서 철저하게 동인 세력을 추방했고, 다음해 좌의정에 올랐다. 1591년 건저문제(建儲問題)를 제기하여 광해군(光海君)의 왕세자 책봉을 건의했다가 선조의 노여움을 사게되었다. 당시 선조는 인빈 김씨에게 빠져 있던 터라 그녀의 소생인 신성군(信城君)을 세자로 책봉하려고 했기 때문이다. 이일 때문에 정철은 파직되어 진주(晉州)로 유배되었다가, 이어 강계(江界)로 이배(移配)되었다.

1592년 임진왜란이 일어나자 선조의 부름을 받고 선조를 의주(義州)까지 호종하였으며, 다음 해 사은사(謝恩使)로 명나라에 다녀왔다. 얼마 후 동인들의 모함으로 사직하고 강화(江華)의 송정촌(松亭村)에 우거(寓居)하면서 만년을 보냈다. 당대 가사문학의 대가로서 시조의 고산(孤山) 윤선도(尹善道)와 함께 한국 시가사상 쌍벽으로 일컬어진다. 창평(昌平)의 송강서원, 연일군의 오천서원(烏川書院) 별사(別祠)에 배향(配享)되었다. 문집으로 《송강집》 《송강가사》 《송강별추록유사(松江別追錄遺詞)》, 작품으로 시조 70여 수가 전한다.

[느낀점]

위창 오세창 선생이 선현들의 필적을 수집한 서간첩에 들어 있는 송강 정철이 쓴 칠언 율시입니다. 글씨의 말미에 계사년(癸巳年)이라는 시기를 확인할 수 있어 이 글은 선조 26년인 1593년에 쓴 글임을 알 수 있습니다.

군서(君瑞) 홍이상(洪履祥)은 정철보다 13세 연하의 관료로써 1591년 임진왜란이 발발하자 송강과 함께 의주로 피난을 떠나는 임금 선조를 호종하였으며, 임란시기 고니시(小西行長)와 가토(加藤淸正)와의 이간계획을 수립 추진하였고 형조참판, 대사성을 거쳐 광해군 시기에는 대사헌까지 올랐던 인물입니다. 사료에 따르면 홍이상(洪履祥)은 1594년 성절사(聖節使)로 명나라에 다녀왔다는 기록이 있으므로 이 글은 1594년 초기 명나라 황제의 탄신일을 축하하고자 떠나는 사절단장인 홍이상을 1593년 여름철에 송강이 의주에서 배웅을 하며 지은 시로 보입니다.

글씨는 행초서로 적혀 있는데 필체가 활달하면서도 송강만의 독특한 필체를 확인할 수 있는 매우 귀중한 자료입니다. 글씨의 내용은 명나라 제13대 황제인 신종 주익균의 생일을 축하하기 위해 떠나는 홍이상과 의주에서 술잔을 나누고 어둑해 진 저녁 무렵 헤어지는 순간에 떠나보내는 서운함과 조선 전쟁에 군대를 보내준 황제의 은혜에 대한 고마움 그리고 나라를 생각하는 우국충정의 마음을 담았습니다.

지금의 시대에서 보면 사대주의적인 자세가 물씬 풍겨 나오는 내용이 들어있지만 당시 위급한 상황에서 지원군을 보내준 명나라를 대하는 조선 관료의 심정을 제대로 확인해 볼 수 있으며 시의 마지막 구절에서 송강은 자신을 중국 전국시대 연(燕)나라의 무장 악의(樂毅)와 비유하였습니다.

악의(樂毅)는 연나라의 소왕(昭王)이 현자를 초빙한다는 말을 듣고 위에서 연나라로 가서 아경(亞卿)으로 있다가 후에 상장군(上將軍)이 되었는데, 조(趙)·초(楚)·한(韓)·위·연의 군사를 이끌고 당시 강대국이던 제(齊)를 토벌하여 수도 임치(臨淄)를 함락시키고, 그 재보(財寶)를 연나라로 옮겼으며, 그 후 5년에 걸쳐 제나라의 70여 성(城)을 함락시키고, 이들을 모두 군현(郡縣)으로 하여 연에 소속시켰습니다. 이후 연나라에서 소왕이 죽고 혜왕(惠王)이 즉위하자 제나라 전단(田單)의 이간책으로 사죄(死罪)를 덮어쓰게 되자 조나라로 달아나 관진(觀津)에 봉해졌는데, 연나라 혜왕은 그를 잃은 것을 후회하여 사죄해 왔기 때문에 연·조 두 나라의 객경(客卿)이 되었던 인물입니다.

송강은 이런 악의(樂毅)를 자신의 처지와 비유하면서 1589년 정여립(鄭汝立)의 모반사건의 조사자로 동인을 철저하게 제거하고 서인의 영수로써 좌의정에 올랐으나 1591년 광해군(光海君) 의 왕세자 책봉을 건의했다가 선조의 노여움을 사게 되어 주(晉州)로 유배되었다가 다시 강계(江界)로 이배(移配)되었는데, 1591년 임진왜란이 발발하자 선조의 부름으로 선조를 의주(義州)까지 호종하게 되었던 것입니다. 따라서 송강은 연나라 소왕이 죽고 혜왕이 즉위하자 악의를 버려 후회한 것처럼 선조가 자신을 다시 버려 후회하지 말기를 바라는 심정을 드러내고 있는 글입니다.

사료에 따르면 1593년 송강은 지원군을 보내준 명나라에 사은사(謝恩使)로 다녀온 후 다시 동인들이 모함하자 사직하고 강화(江華)의 송정촌(松亭村)에 우거(寓居)하면서 만년을 보냈다고 되어 있으니 이 글은 그의 생애 마지막 시기의 작품인 것입니다.

풍류를 아는 가사문학의 대가로서 그리고 서인의 영수로서 정치의 중심에서 활동했던 송강은 당대뿐 아니라 이후에도 역사적으로 매우 극명하게 상반되는 평가를 받는 인물인데, 당대 서인인 조헌은 정철에 대해서, “오로지 임금을 높이고 백성을 보호하며 강개한 곧은 말만 하기 때문에 백관들이 두려워한다”라고 하여 그의 강직함과 평소의 정치적 자세를 높이 평가하였고, 사후 서인 김장생도 그를 군자라 평가하면서 그를 비난한 자를 소인이라 지목하기도 하였으며, 신흠은 다음과 같이 그를 평하였습니다. 「정철은 평소 지닌 품격이 소탈하고 대범하며 타고난 성품이 맑고 밝아 집에 있을 때에는 효제(孝悌)하고 조정에 벼슬할 때에는 결백하였으니, 마땅히 옛사람에게서나 찾을 수 있는 인물이었다.」

이와는 달리 동인의 한 분파인 북인에서 주도하여 편찬한『선조실록(宣祖實錄)』에서는 정철에 대해 다음과 같이 평가하였습니다. 「정철은 성품이 편협하고 말이 망령되고 행동이 경망하고 농담과 해학을 좋아했기 때문에 원망을 자초(自招)하였다. 최영경(崔永慶)이 옥에 갇혀 있을 적에 그가 영경과 사이가 좋지 않다는 것은 나라 사람이 다 같이 아는 바이고, 그가 이미 국권을 잡고 있었으므로 법을 집행하는 사람들도 모두 정철과 잘 알고 지내는 사이였다. 그런데 마침내 죽게 만들었으니 남의 손을 빌려 했다는 말을 어떻게 면할 수 있겠는가.」 또한 한때 그의 강직함을 칭찬하기도 하였던 국왕 선조는 최영경이 사망하였을 때, “음흉한 성혼과 악독한 정철이 나의 어진 신하를 죽였다(兇渾毒澈殺我良臣).”라고 하였다고 전합니다.

모름지기 옛부터 지도자가 올바르지 못하여 소견머리가 좁고 변덕이 심한 소인배 같은 기질을 드러내면 현자와 지사가 모함이나 죽임을 당하기 일쑤이고, 백성이 한 평생 고달파지니 과거나 지금이나 이와 같은 교훈은 변함이 없음을 다시 한번 느껴집니다.

|

대전역사박물관에 소장되어 있는 청송(聽松) 성수침(成守琛)이 쓴 시첩(詩帖)입니다. 이 시첩에는 당나라 가도의 「숙촌가정자」, 두목의 「등낙유원」, 이상은의 「상아」와 송나라 구양수의 「전가」등 칠언시 등이 행서로 적혀 있는데, 보물 제1623호로 지정되어 있습니다.

[글씨의 원문과 내용]

宿客未眠過夜半(숙객미면과야반) 머무는 나그네 잠 못 들며 한밤중이 지났는데 獨聞山雨到來時(독문산우도래시) 홀로 때맞춰 오는 산 빗소리를 듣네.

* 宿客(숙객) : 머무는 나그네 * 夜半(야반) : 한밤중. 자정 전후. * 到來(도래) : 이르러서 옴. 닥쳐 옴

[출전] : 당(唐) 가도(賈島) 「宿村家亭子 ; 촌집의 정자에 머물며」

[출전의 원문과 내용]

牀頭枕是溪中石(상두침시계중석) 평상의 머리 베게는 계곡의 돌인데 井底泉通竹下池(정저천통죽하지) 우물 밑 샘이 대나무 아래 못으로 통하네. 宿客未眠過夜半(숙객미면과야반) 머무는 나그네 잠 못 들며 한밤중이 지났는데 獨聞山雨到來時(독문산우도래시) 홀로 때맞춰 오는 산 빗소리를 듣네.

[중국 근대 주원량(周元亮)의 하산우과도(夏山雨過圖)]

가도(賈島, 779~843)

가도는 자가 낭선(浪仙)이고 지금의 허베이성인 범양(范陽)에서 태어났다. 여러 차례 과거 시험에 응시하였으나 모두 낙방했다. 이에 낙담하여 무본(無本)이란 이름의 중으로 행세하기도 하였으며, 스스로 ‘갈석산인’이라 부르기도 하였다. 그러다 811년 낙양에서 당대의 명사 한유(韓愈)와 교유하면서 환속(還俗)하였다. 다시 관계 진출을 지망하여 진사(進士) 시험에 응시하였으나 역시 급제하지 못했다. 837년 사천(四川)성 장강현(長江縣)의 주부(主簿)가 되어 간신히 관직을 얻었고, 이어 안악현(安岳縣) 보주(普州)의 사창참군(司倉參軍)으로 전직되었다가 병으로 세상을 떠났다. 대표작으로 『장강집(長江集)』외 작은 시집 3권이 있고, 그밖에 『시격(詩格)』, 『병선(病蟬)』,『당시기사(唐詩記事』 등이 있다.

가도는 당 왕조 중기의 유명한 시인으로 가난하고 보잘 것 없는 출신이었지만 어릴 적부터 배우기를 즐기고 글쓰기를 매우 좋아했다. 과거에 몇 년 계속 실패하여 가진 돈도 다 떨어지고 극심한 절망감에 빠졌다. 이에 가도는 출가하여 중이 되어서는 이름을 무본(無本)으로 고치고 뤄양에 있는 절에 머무르게 되었다. 그런데 그 지역 관청에서는 오후가 되면 중의 외출을 금지했다. 자유를 잃은 가도는 깊은 고뇌에 빠져 “날이 저물어 집으로 돌아오는 소나 양만도 못하구나!”라며 자신의 신세를 한탄했다.

가도는 슬픈 시로 이름을 날렸는데 구절마다 오랜 시간을 들여 정성껏 지어 참신하고 독특한 것이 많았다. 그러나 상당 기간 그는 주위로부터 인정을 받지 못했다. 극도로 상심한 그는 “두 구절을 3년 걸려 지은 시 한 번 읊으니 두 줄기 눈물이 흐른다. 그러나 이를 감상할 이 없으니 가을이 더욱 처량하구나!”라며 한탄했다. 가도는 그 뒤로 여러 곳을 전전하다 청룡사에 머물게 되었다. 그는 걸을 때도 앉아서도 먹을 때도 잠을 잘 때도 고통스러운 창작을 멈추지 않았으나 여전히 인정을 받지 못해 처지가 이만저만 곤란한 것이 아니었다. 언젠가는 시 창작에 몰두하느라 경조윤 유서초(劉棲楚)의 수레와 충돌하였고 이에 대해 심문을 받고 심한 모욕을 당하는 바람에 마음에 큰 상처를 입기도 했다. 이런 이유에서인지 그의 시는 원망 투의 내용이 많아서 ‘고음시인(苦吟詩人)’으로 불린다.

가도가 어느 날 당나귀를 타고 이유(李餘)의 집을 찾아 나선 길에 “조숙지변수, 승퇴월하문 (鳥宿池邊樹, 僧推月下門)”이라는 두 구절의 시를 지었다. 의식의 경지는 마음에 들었지만 ‘퇴(推)’자가 마음에 들지 않아 ‘고(敲)’자로 바꿀까 고민했다. 하지만 쉽게 결단을 내리지 못한 채 당나귀 위에서 아무 생각없이 손으로 밀고 두드리는 ‘퇴고’의 동작을 반복하는데 갑자기 꽝 하는 소리가 들렸다. 가도가 정신이 번쩍 들어 주위를 살펴보니 어떤 조정 대신의 수레와 충돌한 것이었다. 조정 대신은 당대의 저명한 문학가이자 경조윤 자리에 있는 한유(韓愈)였다.

한유의 시종은 가도에게 충돌하게 된 이유를 물었고, 가도는 숨김없이 사실대로 이야기했다. 한유는 꾸짖는 대신 시의 한 글자를 놓고 집착하고 있는 이 요상한 중에 관심을 가졌다. 이에 한유는 수레를 멈추고 가도와 함께 ‘퇴’자가 나은지 ‘고’자가 나은지 토론한 끝에 ‘고’자가 더 어울린다는 결론을 내리기에 이르렀다. 가도는 ‘퇴’자 대신 ‘고’자를 넣었고, 바로 이 일화에서 ‘퇴고(推敲)’라는 유명한 고사가 탄생한 것이다.

이러한 만남을 통해 가도의 재능을 알게 된 한유는 가도의 처지를 동정하여 그가 승려로 지내는 것을 원하지 않았고, 가도에게 머리를 기른 다음 다시 과거에 도전하길 권했다. 직접 문장법을 전수하고, 진사에 도전하게 했다. 한유는 가도와 너무 늦게 만난 것을 안타까워하면서 친한 친구로 삼았다. 가도는 다시 정상적인 생활로 돌아왔고, 후에는 장강현의 주부 벼슬을 지내기도 했다. 이 때문에 가도는 자신의 호를 가장강(賈長江)으로 삼기도 했으며, 그 후로도 특색 있는 시를 많이 남겼다.

한유는 가도가 쓴 시 중에서 “병주 객사에 머물길 이미 10년, 돌아갈 마음에 밤마다 함양을 추억한다네. 무단히 상건수를 다시 건너보지만 보이노니 병주가 고향이로세”라는 대목의 처량함과, “가을바람이 위수에 부니 낙엽이 장안을 덮는구나”라는 대목의 경지를 가장 좋아했다. 그는 가도의 시풍이 맹교와 비슷하다고 생각하고는 그를 위해 “맹교가 북망산에 묻히니 해와 달과 별이 허전하네. 하늘이 문장 끊어질까 두려워 가도를 인간 세상에 내리셨나보다!”라는 시까지 지었다. 한유는 가도가 천하에 이름을 날리는데 큰 도움을 주었다. 그래서 당시 사람들은 가도와 맹교를 함께 놓고 ‘교한도수(郊寒島瘦)’라 불렀다.

관원의 의장대와 충돌하는 행위는 당 왕조의 법에 따르면 벌을 받아야하는 범법 행위이다. 가도가 유서초의 의장대와 부딪쳤을 때는 능욕을 당했지만, 한유의 의장대와 충돌하고는 그와 친한 친구가 되었다. 한유는 곤경에 처한 가도를 도와주었다. 이는 한유가 인재를 알아보고 아꼈음을 말하는 것이다. 한유를 만나지 못했더라면 가도는 어쩌면 출세는커녕 한평생 한을 품은 채 살았을 지도 모른다. 인 재를 아끼고 추천한 한유의 정신은 칭찬받아야 하고 또 따라 배워야 할 마음이다.

가도 관련 유적으로는 그의 무덤과 사당이 남아 있다. 무덤은 고향인 허베이성 베이징에 있지 않고 쓰촨성 안악현(安岳縣)에 있다. 그가 61세 때 보주(普州, 지금의 쓰촨성 안악현)로 이주한 다음 여기서 세상을 떠났기 때문이다. 무덤은 길이 12m, 폭과 높이가 각각 3m에 돌을 쌓아 담장처럼 둘렀다. 청나라 때 비석이 세워져 있고, 무덤 앞으로 역대 문인들이 가도에 대해 읊은 시들을 돌에 새겨 모아놓은 정자가 있다. 사당은 가공사(賈公祠)라 하는데 베이징 팡산(房山)구에 있다. 2005년에 다시 복구하여 준공한 건축물이다. 사당 안에는 가도와 그의 지기인 한유의 소상이 있고, 벽화는 ‘퇴고’ 고사를 재현하고 있다.

성수침(成守琛, 1493~1564)

1493(성종 24)∼1564(명종 19). 조선 중기의 학자. 본관은 창녕(昌寧). 자는 중옥(仲玉), 호는 청송(聽松)·죽우당(竹雨堂)·파산청은(坡山淸隱)· 우계한민(牛溪閒民). 한성부윤 득식(得識)의 증손으로, 할아버지는 현령 충달(忠達)이고, 아버지는 대사헌 세순(世純)이다. 어머니는 강화부사 김극니(金克怩)의 딸이다.

아우 수종(守琮)과 함께 조광조(趙光祖)의 문인으로 1519년(중종 14)에 현량과(賢良科)에 천거되었다. 그러나 기묘사화가 일어나 조광조와 그를 추종하던 많은 사림들이 처형 또는 유배당하자 벼슬을 단념하고 청송이라는 편액을 내걸고 두문불출하였다. 이때부터 과업(科業)을 폐하고『대학』과 『논어』등 경서 공부에 전념하였다.

1541년 유일(遺逸 : 과거를 거치지 않고 학덕으로 높은 관직에 임명될 수 있는 선비)로서 후릉참봉(厚陵參奉)에 임명되었으나 사양하고, 어머니를 모시고 처가가 있는 우계(牛溪)에 은거하였다. 1552년(명종 7) 내자시주부(內資寺主簿)·예산현감(禮山縣監)·토산현감(兔山縣監)· 적성현감(積城縣監)에 임명되었으나 모두 사양하였다. 1564년 사지(司紙)에 임명되었으나 나이가 많다는 이유를 들어 사퇴했으며, 죽을 때에는 집안이 가난하여 장례를 지낼 수가 없었다. 이에 사간원의 상소로 국가에서 관곽(棺槨)과 미두(米豆)와 역부(役夫)를 지급해주고 사헌부집의(司憲府執義)에 추증하였다.

조선 초기 성리학의 토착화는 조광조를 중심으로 하는 도학사상으로 나타났는데 이는 대의명분과 요순(堯舜)의 지치(至治)를 현실에 구현하려는 것이었다. 그러나 기묘사화로 불가능하게 되자, 은일(隱逸 : 초야에 묻혀 학자로서만 활동)을 일삼고 산간에 묻혀 자기수양에 힘써 이러한 학풍을 몸소 실천하였다. 그의 문하에서 아들 혼(渾)을 비롯한 많은 석학들이 배출되었다. 좌의정에 추증되었으며, 파주의 파산서원(坡山書院)과 물계(勿溪)의 세덕사(世德祠)에 제향되었다. 시호는 문정(文貞)이다. 저서로는『청송집(聽松集)』이 있으며, 글씨를 잘 썼는데 「방참판유령묘갈(方參判有寧墓)」 등이 있다.

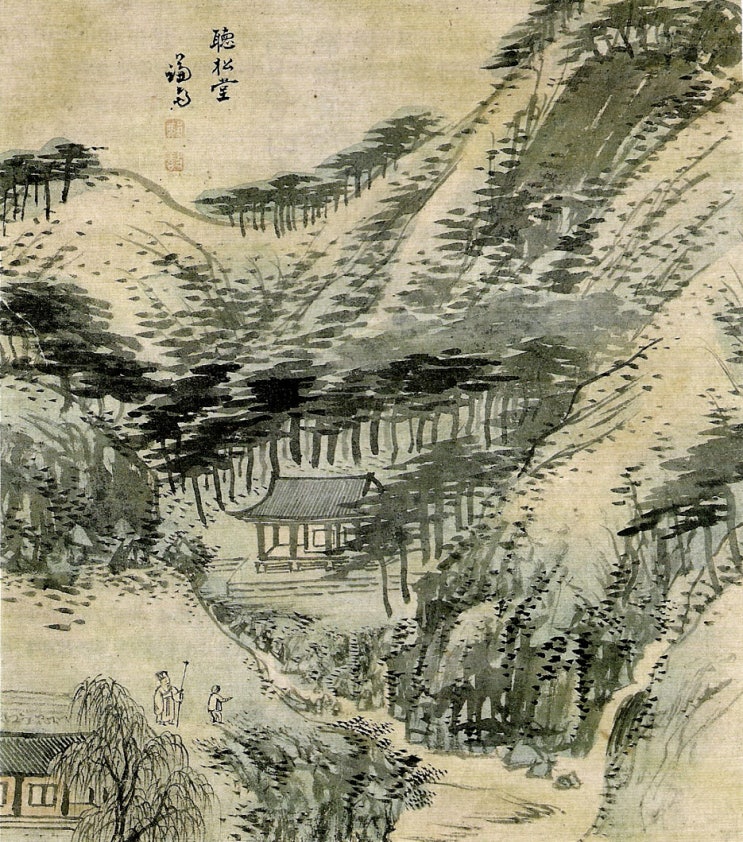

조선 중기의 선비 성수침(成守琛, 1493-1564)의 서재였던 청송당은 지금의 청운 중학교 자리에 있었다. 기대승(奇大升, 1527-1572)은 성수침의 묘갈명에 “성수침의 집이 백악산 아래에 있었는데 소나무 숲 사이에 서실을 짓고는 ‘청송당(聽松堂)’이라 편액하였으며, 이곳에서 오로지 성현의 경전을 외워 진리를 탐구하는 것을 낙으로 삼아 참봉에 제수되었음에도 벼슬에 나아가지 않았다”고 기록했다. ‘솔바람 소리가 들리는 집’을 뜻하는 청송정이 청렴결백한 처사의 상징이 된 셈이다. 정선은 2단 방형의 석축 위에 반듯하게 축조된 팔작지붕의 청송당과 주변의 송림, 그리고 버드나무 사이로 언뜻 보이는 성수침의 자택까지 모두 화폭에 담았다.

[겸재 정선의 <장동팔경첩>중 ‘청송당도’, 비단에 엷은 색, 33.7×29.5 cm, 간송미술관]

|

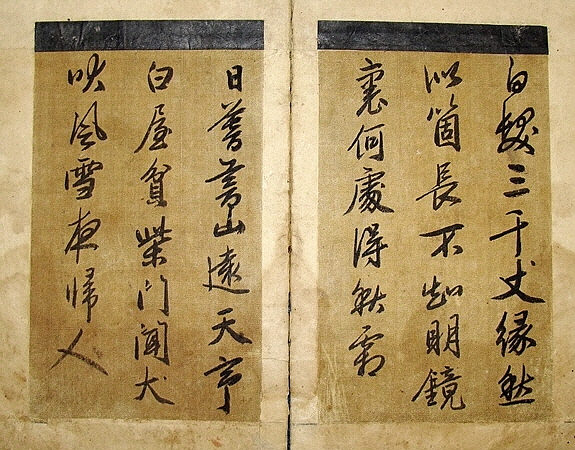

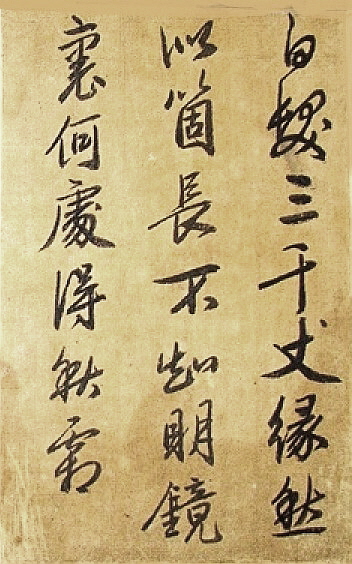

조선중기 글씨로 유명한 문인이었던 남창(南窓) 김현성(金玄成)이 서첩에 쓴 오언율시의 행서 글씨입니다. 사진자료는 이택용님의 블로그에서 옮겨 왔습니다.

[글씨의 원문과 내용]

白髮三千丈(백발삼천장) 흰 머리가 삼천장이니 緣愁似箇長(연수사개장) 근심으로 인해 이처럼 길어졌네. 不知明鏡裏(불지명경리) 맑은 거울 속을 (누구인지)모르겠으니 何處得秋霜(하처득추상) 어디서 가을 서리를 얻었는가?

* 丈(장) : 길이의 단위. 1장(丈)은 10척(尺)이며, 약 3.33m * 似箇(사개) : ‘이처럼, 이렇게’라는 뜻의 당나라 때의 구어口語이다.

[출전] : 당(唐) 이백(李白)의 시〈秋浦歌〉

日暮蒼山遠(일모창산원) 해 지니 푸른 산이 멀고 天寒白屋貧(천한백옥빈) 날 추우니 초가집이 곤궁하네. 柴門聞犬吠(시문문견폐) 사립문에 개 짖는 소리 들리니 風雪夜歸人(풍설야귀인) 눈보라 치는 밤에 그 사람이 돌아가네.

* 白屋(백옥) : 1. 허술한 초가집. 2. 가난한 사람이 사는 허술한 집을 비유적으로 이르는 말. * 犬吠(견폐) : 개 짖는 소리.

[출전] : 당(唐) 유장경(劉長卿)《逢雪宿芙蓉山主人》

김현성(金玄成, 1542~1621)

1542(중종 37)∼1621(광해군 13). 조선 중기의 선비 서화가. 본관은 김해(金海). 자는 여경(餘慶), 호는 남창(南窓). 목사 언겸(彦謙)의 아들이며, 어머니는 광주이씨(廣州李氏)로 진사 중경(重卿)의 딸이다. 1564년(명종 19) 식년문과에 병과로 급제하였다.

관직은 교서관정자(敎書館正字)와 봉상시주부(奉常寺主簿)·양주목사 등을 거쳐, 1617년에 동지돈녕부사(同知敦寧府事)에 이르렀다. 시·서·화에 두루 능하였는데, 그림보다는 글씨에 뛰어났으며 특히 시에 능하였다고 한다. 글씨는 조선초에 유행하였던 우아하고 균정된 모습을 지닌 송설체(松雪體)를 따랐다.

현재 전하는 그림은 없고 서예 유작으로 행서(行書)로 쓴 「주자시(朱子詩)」가 남아 있다. 또 금석문으로는 「숭인전비문(崇仁殿碑文)」·「이충무공수군대첩비문(李忠武公水軍大捷碑文)」 ·「조헌순의비문(趙憲殉義碑文)」·「신숭겸충렬비문(申崇謙忠烈碑文)」·「정언유격묘비문 (正言柳格墓碑文)」 등 다수의 작품이 전하고 있다. 저술로는 『남창잡고(南窓雜稿)』가 있다.

[느낀점]

첫째 시는 이백이 만년에 귀양에서 풀려나 추포(秋浦:안휘성 내)에 와서 거울을 보고 이미 늙어버린 자기 모습에 놀라서 지은 연작(連作) 중 한 수로써 과거부터 많은 사람에 의해 애창되는 시중 하나입니다.

또한 두 번째 시도 당대 유명한 시인 유장경의 유명한 시로써 마지막 구절인 「風雪夜歸人」은 중국뿐만 아니라 우리나라의 많은 화가에 의해 그림으로 많이 표현되어 있는 명문입니다.

[조선후기 호생관 최북의 산수도 ‘풍성야귀인’]

이 두시 모두 세월이 흘러 나이가 든 노년의 심정을 읊은 시(詩)로써 가족이 있는 집으로 되돌아 가고픈 심정을 노래한 내용들인데, 17세기 초기 문인 서화가였던 남창(南窓)은 아마도 오랜 관직 생활에서 오는 집에 대한 향수를 이 글씨에 담지 않았을까 하는 생각입니다.

|

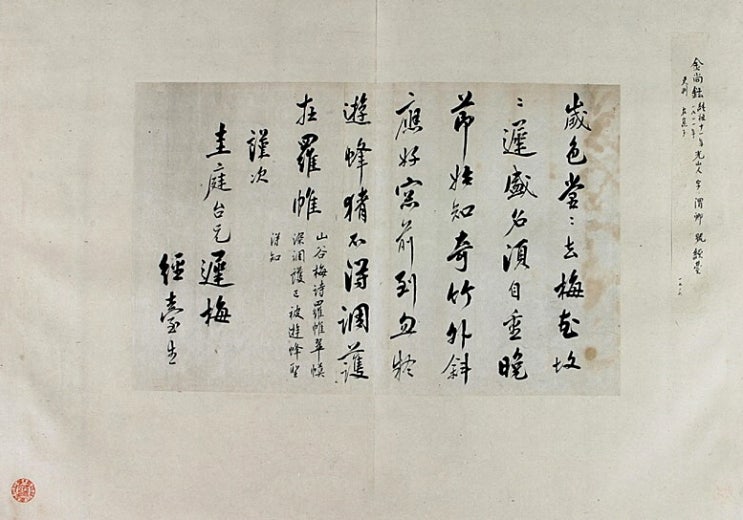

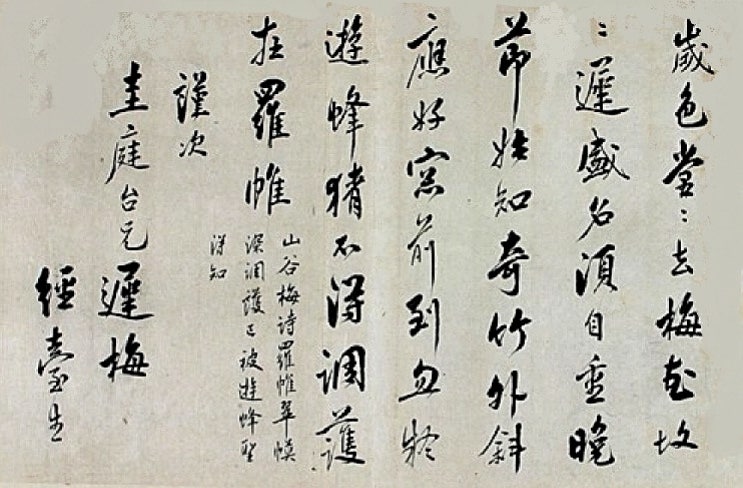

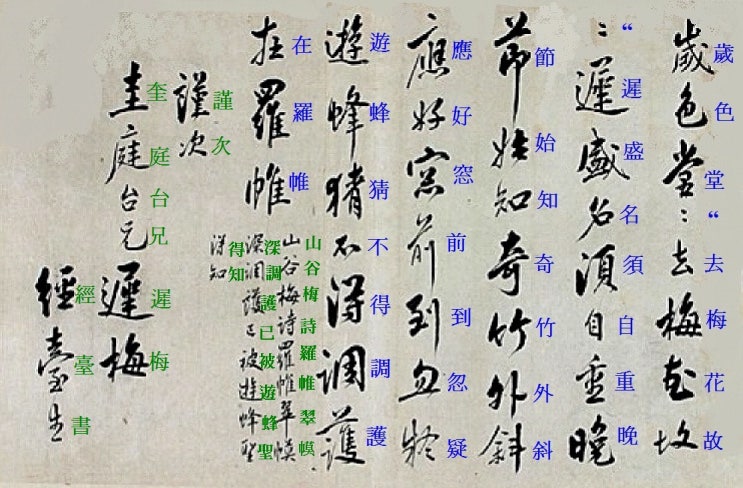

성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 서첩 『근묵(槿墨)』속에 들어 있는 조선후기 경대(經臺) 김상현(金尙鉉)의 글씨입니다.

[글씨의 원문과 내용]

歲色堂堂去(세색당당거) 한해의 빛이 당당히 넘어가는데 梅花故故遲(매화고고지) 매화는 때때로 더디네. 盛名須自重(성명수자중) 높은 명성은 모름지기 위엄이 있어 晩節始知奇(만절시지기) 늦은 계절에야 비로소 뛰어남을 알겠네.

竹外斜應好(죽외사응호) 대나무 숲 밖이 비스듬하여 응당 좋은데 窓前到忽疑(창전도홀의) 창 앞에 이르니 홀연히 의심이 되네. 遊蜂猜不得(유봉시불득) 노니는 벌들이 얻을 수 없다고 시기하니 調護在羅帷(조호재라유) 지키며 보호하는 비단 휘장이 있네.

山谷梅詩 羅帷翠幙深調護 已被遊蜂聖得知 謹次 황정견의 매화시 “비단 휘장에 푸른 장막이 깊이 보호하니, 이미 노니는 벌들이 성인을 만났음을 알겠네.“에 삼가 차운하여

奎庭台兄遲梅經臺書 정원을 걸으며 태형 매화를 기다리는 경대(김상현)가 쓴다.

* 堂堂(당당) : ①위엄(威嚴)이 있고 떳떳한 모양(模樣) ②어언번듯하게 ③당당(堂堂)히 * 故故(고고) : ① 때때로 ② 왕왕 ③ 여러 번 * 盛名(성명) : 훌륭한 명성. 높은 명성. 드높은 명망. * 自重(자중) : 1.자중하다. 위엄 있게 행동하다. 2.자신의 신분[지위]를 강화하다[높이다]. * 竹外(죽외) : 대나무 숲 밖. * 調護(조호) : 매만져 보호(保護)함 * 羅帷(나유) : 비단 휘장 * 山谷(산곡) : 산골짜기. 북송대 시인 황정견(黃庭堅)의 자(字) * 台兄(태형) : 손위의 형을 높여서 부르는 말.

김상현(金尙鉉, 1811년~1890)

1811(순조 11)∼1890(고종 27). 조선 말기의 문신. 본관은 광산(光山). 자는 위사(渭師), 호는 경대(經臺)·노헌(魯軒). 김장생(金長生)의 9대손이며, 김상악(金相岳)의 증손으로 할아버지는 김기진(金箕晉)이고 아버지는 김재곤(金在崑)이며 어머니는 유경주(兪擎柱)의 딸이다. 정약용(丁若鏞)·홍석주(洪奭周)·김매순(金邁淳)의 문인이다.

1827년 진사가 되고 1859년(철종 10) 군수로서 증광문과에 갑과로 급제, 1860년 대사간을 지냈다. 고종 때에 들어서도 1864년(고종 1) 대사간을 거쳐 이조참의·승지·대사성·이조참판· 예문제학·홍문제학·도총관·공조판서·예조판서·경기도관찰사·평안도관찰사·대사헌 등의 중요직을 역임하였다. 1882년 시강원우부빈객(侍講院右副賓客)과 우참찬·좌참찬·판돈녕부사 등을 지냈으며, 1885년 고종에게 세 차례나 치사(致仕)하기를 청하여 봉조하(奉朝賀)가 되었다. 그뒤 제술관 등을 지내고, 1887년에는 소과의 시관(試官)을 맡아보았다. 문장에 능하여 왕실에서 필요한 전문(箋文)·죽책문(竹冊文: 대나무 간책에 새기는 옥책문)· 옥책문(玉冊文: 제왕·후비 등의 호를 올릴 때 쓰는 德을 읊은 글)·행장·악장문(樂章文) 등을 저술하였다. 시호는 문헌(文獻)이다. 문집으로 『경대집(經臺集)』이 있다.

|

성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 서첩 『근묵(槿墨)』에 들어 있는 작품입니다. 1598년 연경(燕京)에 사신 가는 이시랑(李侍郞)을 송별하며 쓴 시입니다.

[글자의 원문과 내용]

奉送李侍郞燕京之行 이시랑(李侍郞)의 연경 길을 전송하며

未可惜朝景(미가석조경) 중국에 조회 가는 일이 안타까워 할 수는 없으나, 此然生別情(차연생별정) 이렇게 이별의 정이 생기네. 燕山是往路(연산시왕로) 연경의 산길은 왕복길이라 使者計歸程(사자계귀정) 사신은 돌아올 길을 헤아린다네.

誣秦飛草日(무진비초일) 진체를 업신여기고 되지 않은 초서를 쓴 날이지만, 懷書送遠行(회서송원행) 회포를 품은 글로 먼 길을 보내네. 艱難有此事(간난유차사) 괴롭고 힘든 것이 이 일에 있을 것이니 令我涕沾纓(영아체첨영) 나를 울게 하여 갓끈을 적시네.

歲戊戌十一月四日 水月山人 李達 무술년 11월 4일 수월산인 이달

* 奉送(봉송) : 귀인(貴人)이나 윗사람을 모시어 배웅함. 받들어 정중(鄭重)히 보냄. * 未可(미가) : …할 수 없다. * 燕山(연산) : 옌산. 하북(河北)·북경(北京)·천진(天津)의 북부에 있는 산. * 艱難(간난) : 괴롭고 고생(苦生)스러움.

이달(李達, 1539~1612)

1539년(중종 34)∼1612년(광해군 4). 조선 중기의 시인. 본관은 홍주(洪州). 자는 익지(益之), 호는 손곡(蓀谷)·서담(西潭)·동리(東里). 원주 손곡(蓀谷)에 묻혀 살았기에 호를 손곡이라고 하였다. 이수함(李秀咸)의 서자이다. 이달의 제자 허균(許筠)이 이달의 전기 「손곡산인전(蓀谷山人傳)」을 지으면서 “손곡산인 이달의 자는 익지이니, 쌍매당 이첨(李詹)의 후손이다.”라고 기록하였다. 이것을 근거로 이달을 이첨의 후손으로 보아 신평이씨로 파악하기도 한다. 그러나 이달은 이석근(李碩根)-이수함으로 이어지는 홍주이씨이고 조선 후기 『신평이씨족보』에서 나타나지 않는다. 아마 허균이 자신의 스승인 이달의 가계를 혼동하여 기록했을 개연성이 크다.

이달은 당시의 유행에 따라 송시(宋詩)를 배우고 정사룡(鄭士龍)으로부터 두보(杜甫)의 시를 배웠다. 그러나 박순(朴淳)은 그에게 시를 가르치면서 “시도(詩道)는 마땅히 당시(唐詩)로써 으뜸을 삼아야 한다. 소식(蘇軾)이 비록 호방하기는 하지만, 이류로 떨어진 것이다.”라고 깨우쳤다. 그리고 이백(李白)의 악부(樂府)·가(歌)·음(吟)과 왕유(王維)·맹호연(孟浩然)의 근체시(近體詩)를 보여주었다. 이에 그는 이백·왕유·맹호연의 시를 보고 시의 오묘한 이치가 그들의 작품에 있음을 깨닫고, 집으로 돌아와 당시를 열심히 익혔다. 『이태백집(李太白集)』과 성당십이가(盛唐十二家: 당나라 때의 유명한 열두 명의 시인)의 글, 유우석(劉禹錫)과 위응물(韋應物)의 시, 양백겸(楊伯謙)의 『당음(唐音)』 등을 모두 외웠다고 전한다. 이렇게 5년 동안 열심히 당시를 배우자, 시풍이 예전과 달라졌다는 평가를 받았다.

한편, 비슷한 품격의 시를 쓰던 최경창(崔慶昌)·백광훈(白光勳)과 어울려 시사(詩社)를 맺어, 문단에서는 이들을 삼당시인(三唐詩人)이라고 불렀다. 이들은 봉은사(奉恩寺)를 중심으로 하여 여러 지방을 찾아다니며 시를 지었는데, 주로 전라도 지방에서 많이 모였다. 임제(林悌)·허봉(許愼)·양대박(梁大樸)·고경명(高敬命) 등과도 자주 어울려 시를 지었다.

이달은 서자였기 때문에 일찍부터 문과에 응시할 생각을 포기했지만 또 다른 서얼들처럼 잡과(雜科)에 응시하여 기술직으로 나가지도 않았다. 특별한 직업을 가지지도 않았고, 온 나라 안을 떠돌아다니면서 시를 지었을 뿐이다. 그러나 성격이 자유분방했기에 세상 사람들에게 소외당하기도 했다. 한때 한리학관(漢吏學官)이 됐지만, 마음에 들지 않는 일이 생겨서 벼슬을 버리고 떠났다. 한편 잠시 동안 중국 사신을 맞는 접빈사의 종사관으로 일하기도 했다. 그는 일흔이 넘도록 자식도 없이 평양의 한 여관에 얹혀 살다가 죽었다. 무덤은 전하지 않으며, 충청남도 홍성군청 앞과 강원도 원주시 부론면 손곡리 손곡초등학교 입구에 그의 시비(詩碑)가 세워져 있다.

이달의 시는 신분 제한에서 생기는 울적한 심정과 가슴 속에 간직한 상처를 기본 정조로 하면서도, 따뜻한 느낌의 시어를 맛깔나게 사용했다. 근체시 가운데서도 절구(絶句)에 뛰어났다. 김만중(金萬重)은 『서포만필』에서 조선시대의 오언절구 가운데에 이달이 지은 「별이예장(別李禮長)」을 대표작으로 꼽았다. 그만큼 그의 오언절구는 유명했다.

한편 허균은 「손곡산인전」에서, “이달의 시는 맑고도 새로웠고, 아담하고도 고왔다 (淸新雅麗: 청신아려). 그 가운데에 높은 경지에 오른 시는 왕유·맹호연·고적(高適)· 잠삼(岑參)의 경지에 드나들면서, 유우석·전기(錢起)의 기풍을 잃지 않았다. 신라·고려 때부터 당나라의 시를 배운 이들이 모두 그를 따르지 못했다.”고 높이 평가했다. 시집으로 제자 허균이 엮은 『손곡집』6권 1책이 있다. 이밖에 최경창의 외당질 유형(柳珩)이 엮은 『서담집(西潭集)』이 있다고 전하나 현재 확인되지 않고 있다. 1623년(광해군 15, 인조 1) 이수광(李睟光)이 쓴 『서담집』의 서문(序文)만이 전하고 있다.

『근묵(槿墨)』

34책. 성균관대학교박물관 소장. 근묵에 실린 작품들은 규모면에서 대부분 소품이지만 고려말의 충신 정몽주(鄭夢周)· 길재(吉再)를 위시하여, 조선시대의 이용(李瑢, 安平大君)·김시습(金時習)·윤선도(尹善道)· 민영환(閔泳煥)·안중식(安中植)·이도영(李道榮)에 이르는 1,306인의 시와 서간 등의 친필을 수집한 것이라는 점에서 그 가치가 높다. 원래 서예작품으로 의도된 작품들이 아니긴 하지만, 서화의 감식에 조예가 깊었던 오세창의 안목으로 걸러진 작품들이기 때문에 우리나라 서예사를 연구하는 데 좋은 자료를 제공하여 준다. 1981년 성균관대학교박물관에서 상·하 2권으로 영인(흑백본), 출판하였다. 이후 2009년 5권[인(仁)·의(義)·예(禮)·지(智)·신(信), 인·의·예·지권은 1136점 글씨에 대한 영인본, 신권은 탈초, 국역본]으로 원색 영인, 출판하였다.

|

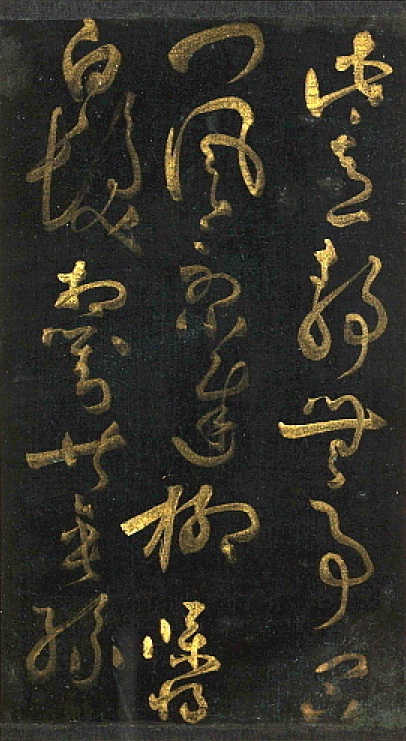

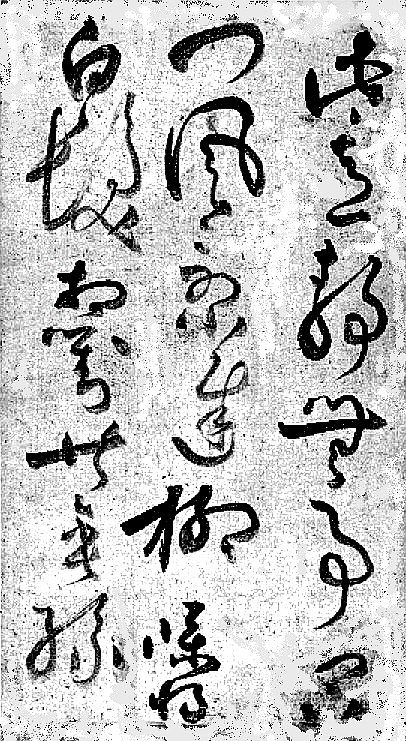

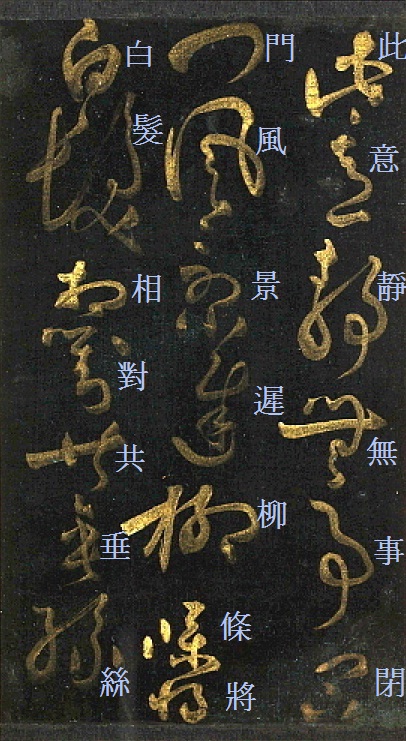

조선중기 글씨의 대가 한석봉(韓石峯)이 니금(泥金)으로 적은 초서 글씨입니다.

[글씨의 원문과 내용]

此意靜無事(차의정무사) 이 마음 고요하여 할 일이 없어 閉門風景遲(폐문풍경지) 문 닫으니 경치가 더디네. 柳條將白髮(유조장백발) 버드나무 가지가 거의 백발인데 相對共垂絲(상대공수사) 서로 바라보며 함께 실을 드리우네.

* 無事(무사) : 1. 일이 없음. 2. 평온함.(↔有時) 3. 무위(無爲); 무료함; 할 일이 없음; 한가함. 4. 별다른 과실이 없음; 무고함. 5. 건강함; 병이 없음.

[출전] : 당나라 시인 대숙륜(戴叔倫)의「증이당산인(贈李唐山人)」

한호(韓濩, 1543~1605년)

1543년(중종 38)∼1605년(선조 38). 조선 중기의 서예가. 본관은 삼화(三和). 자는 경홍(景洪), 호는 석봉(石峯)·청사(淸沙). 군수대기(大基)의 5대 손으로, 정랑세관(世寬)의 손자이다. 1567년(명종 22) 진사시에 합격하였다. 1583년(선조 16) 와서(瓦署)별제(別提)에 제수되었다.

글씨로 출세하여 사자관[寫字官: 조선 시대 승문원과 규장각에서 문서를 정서(正書)하는 일을 맡아보던 벼슬]으로 국가의 여러 문서와 명나라에 보내는 외교문서를 도맡아 썼고, 중국에 사절이 갈 때도 서사관(書寫官)으로 파견되었다. 벼슬은 흡곡현령(歙谷縣令)과 가평군수 (加平郡守)를 지냈다.

그의 묘갈(墓碣 : 묘비)에 의하면, “송도(松都)에서 났으며, 점(占)보는 사람이 말하기를 ‘옥토끼가 동쪽에 났으니 낙양(洛陽)의 종이 값이 높아지리라. 이 아이는 반드시 글씨를 잘 써서 이름이 날 것이다.’라고 하였다. 자라면서 글씨 쓰기에 힘썼고, 꿈에 왕희지(王羲之)에게서 글씨를 받아, 이로부터 마음속으로 자부(自負)하고 법첩[法帖: 체법(體法)이 될 만한 명필의 서첩]을 대할 때마다 신(神)이 돕는 것 같아 마침내 해서(楷書)·행서(行書)·초서(草書)에 그 묘(妙)를 다하지 아니함이 없었다.”고 하였다. 그의 서법(書法)은 조선 초기부터 성행하던 조맹부(趙孟頫)의 서체를 따르지 않고 왕희지를 배웠다. 그러나 그가 배운 것은 진위(眞僞)가 문제되는 『악의론(樂毅論)』·『동방삭찬(東方朔贊)』· 『황정경(黃庭經)』 등의 소해(小楷: 작고 깔끔하게 쓰는 해서체의 하나)에서 시작하였기 때문에 오히려 조법(趙法: 조맹부의 서법)보다 뒤떨어져서 진당인(晉唐人)의 높고 굳센 기운(氣韻)이 모자라는 저속한 구렁으로 떨어졌다. 또한, 한미(寒微: 생활 수준이 낮고 신분이 변변하지 못함)한 출신으로 오랫동안 사자관으로 있었기 때문에 예술적인 타고난 재질을 발휘하지 못하고 틀에 맞추려는 노력이 앞섰다. 『동국금석평(東國金石評)』에는 모든 글씨체에 숙달되기는 하였으나 속되다고 비평하기도 하였다. 그러나 이로부터 국가의 문서를 다루는 사자관의 특유한 서체, 즉 사자관체(寫字官體)가 창출될 만큼 그의 영향은 컸으며 또 이로부터 사자관제도가 이루어졌다. 이러한 서체를 중국에서는 간록체(干祿體)라 한다.

양주에 있는 「김광계비(金光啓碑)」·「황주서대수비(黃注書大受碑)」·「이윤식비(李允湜碑)」· 「이별제공즙비(李別提公楫碑)」, 고양에 있는 「권도원수대첩비전면(權都元帥大捷碑前面)」· 「기응세비(奇應世碑)」, 장단(長湍)「윤감정변묘표액(尹監正忭墓表額)」, 과천(果川) 「유용비(柳容碑)」·「허초당엽묘표음(許草堂曄墓表陰)」, 포천(抱川)「이판서몽량비 (李判書夢亮碑)」, 남양(南陽)「홍영상섬비(洪領相暹碑)」, 용인「정의흥희린갈(鄭義興姬鄰碣)」 ·「정대헌유비(鄭大憲裕碑)」, 개성「서화담경덕비(徐花潭敬德碑)」, 합천「박사간소갈 (朴司諫紹碣)」, 평양「기자묘비(箕子廟碑)」 등을 썼다.

대숙윤(戴叔倫, 732~789)

당나라 윤주(潤州) 금단(金壇) 사람. 자는 유공(幼公) 또는 차공(次公)이다. 어렸을 때 소영사(蘇潁士)에게 배웠다. 시를 잘 지었고, 청담을 잘했으며, 문학으로 유명했다. 대종(代宗) 대력(大曆) 연간에 유안(劉晏)의 부름에 응해 염철전운사(鹽鐵轉運使) 부중(府中)에서 일을 맡아보았다. 덕종(德宗) 건중(建中) 때 조왕(曹王) 이고(李皐)가 호남관찰사(湖南觀察使)와 강서절도사(江西節度使)를 맡으면서 불러 막부에 들어갔다. 일처리가 깨끗하여 칭찬을 들었다. 나중에 무주자사(撫州刺史)에 올랐다. 주민들이 해마다 관개(灌漑) 때문에 싸우는 것을 균수법(均水法)을 실시해 골칫거리를 해결했다.

정원(貞元) 4년(788) 용주자사(容州刺史)로 옮기고, 어사중승(御史中丞) 용관경략사(容管經略使) 를 겸했는데, 위명(威名)을 크게 떨쳤다. 다음 해 표(表)를 올려 출가하여 도사가 되기를 청했는데, 얼마 뒤 죽었다. 저서에 『술고(述稿)』10권이 있는데 이미 산실되었다. 명나라 사람이 집본한 『대숙륜집(戴叔倫集)』이 있다. 『전당시(全唐詩)』에 시가 2권으로 편집되어 있다.

|

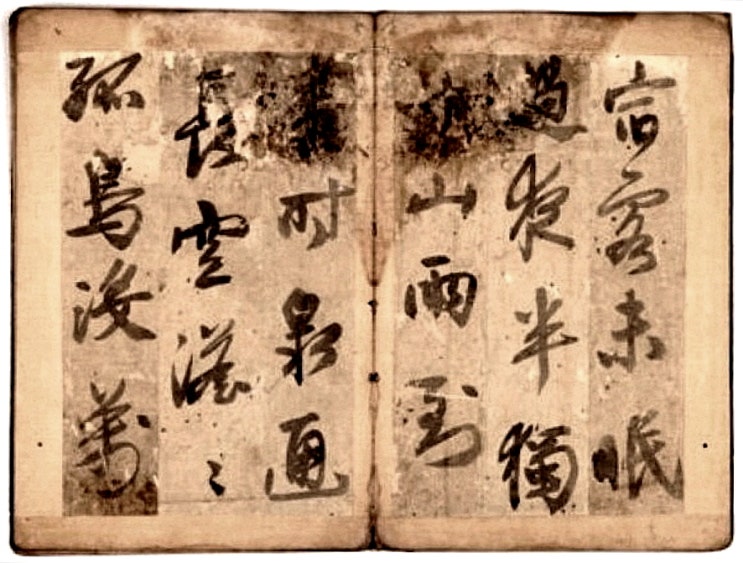

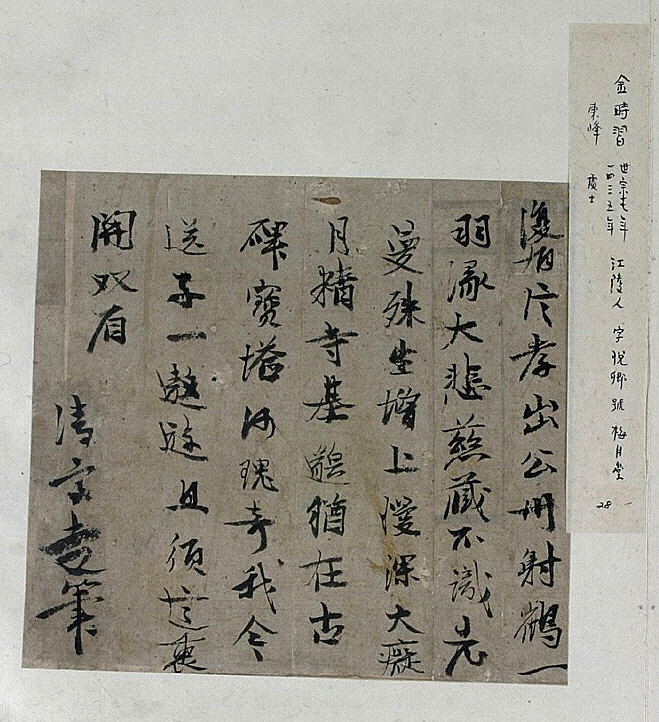

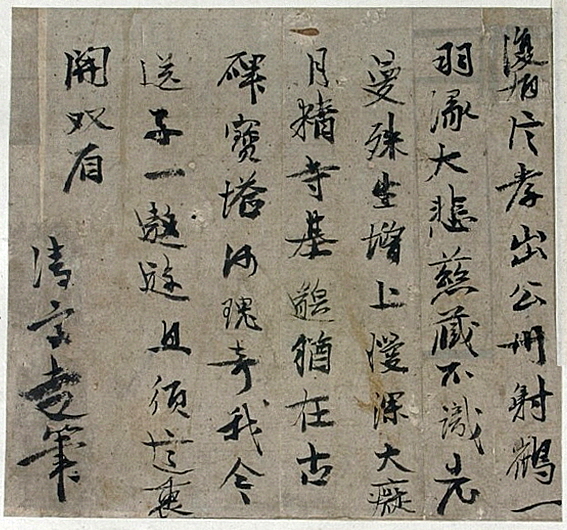

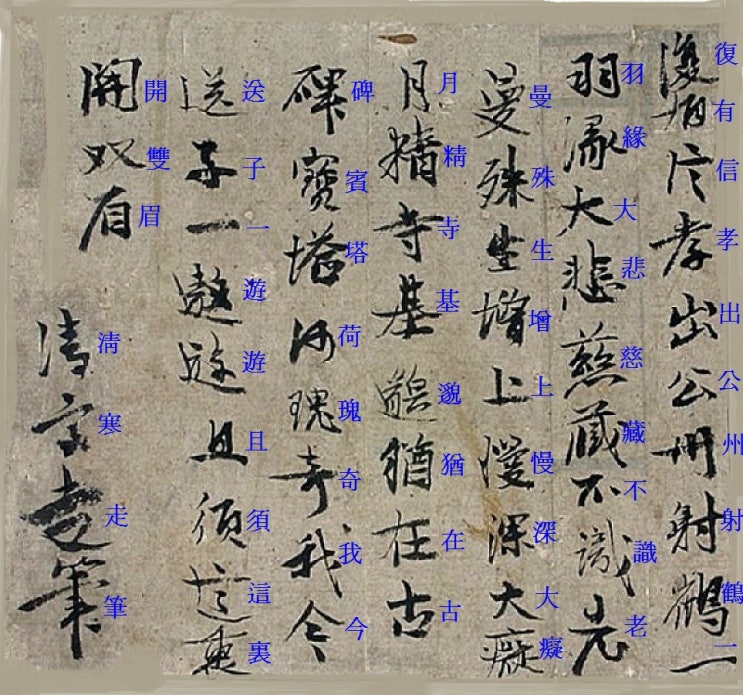

가로 23.5cm, 세로 22cm의 작은 책자형 크기로써 성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 매월당(梅月堂) 김시습(金時習)의 글씨입니다. 이 글씨는 위창 오세창 선생이 수집한 여러 선현의 필적을 모아 집대성한 서첩『근묵(槿墨)』 중에 들어 있는 작품입니다.

[글씨의 원문과 내용]

復有信孝出公州(부유신효출공주) 다시 신효(信孝)가 있어 공주에서 나오니 射鶴一羽緣大悲(사학일우연대비) 학을 쏜 한 깃의 인연이 크게 슬프네. 慈藏不識老曼殊(자장부식로만수) 자장은 늙은 만수를 알아보지 못하고 生增上慢深大癡(생증상만심대치) 증상만만 생기니 정말 어리석었다네. 月精寺基邈猶在(월정사기막유재) 월정사 터는 아득하게 그대로인데 古碑賓塔何瑰奇(고비빈탑하괴기) 옛 비석을 따르는 탑이 참으로 기이하네. 我今送子一遨遊(아금송자일오유) 나 지금 그대를 보내고 한순간 즐겁게 노니니 且須這裏開雙眉(차수저리개쌍미) 곧 이 속에서 두 눈썹이 열리네. 淸寒走筆 청한(김시습)이 흘려서 빨리 쓴다. * 信孝(신효) : 생몰년 미상. 신라시대의 거사(居士). 효신(孝信)이라고도 한다. 충청남도 공주 출신. 지극한 효성으로 어머니를 봉양하였다. 어머니는 고기가 없으면 밥을 먹지 아니하므로 매일 고기를 구하려고 산과 들을 헤매었다. 어느 날 길에서 학(鶴) 다섯 마리를 보고 쏘았더니 그 한 마리가 깃 하나를 떨어뜨리고 모두 날아가 버렸다. 그 깃을 집어 눈을 가리고 사람을 보았더니 사람이 모두 짐승으로 보였다. 그래서 고기를 얻지 못하고 자기 넓적다리살을 베어 어머니에게 드렸다. 그 뒤에 출가하여 집을 절로 만들고 효가원(孝家院)이라 하였으며, 길을 떠나 전국을 여행하였다. 경주를 지나서 강릉에 이르러서 깃을 통하여 보니 모두가 인간의 형상으로 보였으므로 그곳에 거주할 뜻을 내었다. 길에서 만난 부인에게 살 만한 곳을 묻자, 부인은 서쪽 고개를 넘어서 북쪽으로 향한 동리(洞里)가 살 만하다는 말을 남기고 홀연히 사라졌다. 이에 관음보살이 화현하여 가르침을 준 것임을 깨닫고 길을 따라가니 옛날 자장율사(慈藏律師)가 문수보살의 진신(眞身)을 친견하기 위하여 오대산의 기슭에 지었던 모옥(茅屋)이 나타났으므로 그곳에서 살았다. 어느 날 5명의 승려가 와서 전에 가져간 가사 한 폭을 돌려줄 것을 요구하였다. 그가 어리둥절해 하자 사람을 보았던 깃이라고 하였으므로 깃을 내어주었더니 한 승려가 받아서 뚫어진 가사에 맞추자 꼭 맞았으며, 깃은 천으로 바뀌었다. 다섯 승려와 헤어진 뒤 비로소 그들이 오대산의 오류성중(五類聖衆)임을 깨달았다고 한다. 그가 살았던 모옥은 지금의 월정사(月精寺)이다. 생애가 설화적이나 효도와 살생, 인간의 내면세계, 보살의 교화 등 깊은 뜻을 내포하고 있다. 그 뒤 모옥에 범일(梵日)의 제자 신의(信義)가 와서 암자를 세웠고, 수다사(水多寺)의 승려 유연(有緣)이 큰 사찰로 만들었다고 한다. * 增上慢(증상만) : 사만(四慢)의 하나. 내가 아직 최상의 교법과 깨달음을 아직 얻지 못하고서도 얻었다고 생각하는 것. * 瑰奇(괴기) : 기이하다. 기상천외하다. 비슷한말:瑰异(guīyì) * 遨遊(오유) : 재미있고 즐겁게 놂 * 且須(차수) : 다만, 곧, 빨리 * 走筆(주필) : 글씨를 흘려서 빨리 씀.

김시습(金時習)

1435(세종 17)∼1493(성종 24). 조선 초기의 학자·문인. 본관은 강릉(江陵). 자는 열경(悅卿), 호는 매월당(梅月堂)·청한자(淸寒子)·동봉(東峰)· 벽산청은(碧山淸隱)·췌세옹(贅世翁), 법호는 설잠(雪岑). 서울 출생. 생육신의 한 사람.

그의 선대는 원성왕의 아우 김주원(金周元)이다. 그의 비조(鼻祖)는 고려시대 시중을 지낸 연(淵)·태현(台鉉)로 전하고 있으나 이는 잘못 전해진 것이다. 『매월당집』의 세계도(世系圖)에 의하면 김인존(金仁存)이 맞다. 증조부 김윤주(金允柱)는 안주목사(安州牧使), 할아버지 김겸간(金謙侃)은 오위부장(五衛部將), 아버지 김일성(金日省)은 음보(蔭補)로 충순위(忠順衛)를 지냈으며, 그의 어머니는 울진 선사 장씨(仙槎張氏)이다.

김시습의 생애를 알려주는 자료로는 『매월당집』에 전하는 「상류양양진정서 (上柳襄陽陳情書)」, 윤춘년(尹春年)의 전기(傳記), 이이의 전기, 이자(李耔)의 서문(序文), 『장릉지(莊陵誌)』·『해동명신록』·『연려실기술』 등이 있다.

김시습은 서울성균관 부근에서 태어났다. 1437년(세종 19) 3살 때부터 외조부로부터 글자를 배우기 시작하여 한시를 지을 줄 아는 천재였다. 『정속(正俗)』, 『유학자설(幼學字說)』, 『소학(小學)』을 배운 후 5세 때 이미 시를 지을 줄 알아 그가 신동(神童)이라는 소문이 당시의 국왕인 세종에게까지 알려졌다. 세종이 승지를 시켜 시험을 해보고는 장차 크게 쓸 재목이니 열심히 공부하라고 당부하고 선물을 내렸다고 하여 ‘오세(五歲, 5세)’라는 별호를 얻게 되었다. 5세인 1439년(세종 21)에는 이웃집에 살고 있던 예문관 수찬(修撰)이계전(李季甸)으로부터 『중용』과 『대학』을 배웠고, 이후 13세인 1447년(세종 29)까지 이웃집의 성균관 대사성 김반(金泮)에게서 『맹자』·『시경』·『서경』을 배웠고, 겸사성 윤상(尹祥)에게서 『주역』·『예기』를 배웠고, 여러 역사책과 제자백가는 스스로 읽어서 공부했다.

1449년(세종 31)에는 어머니 장씨를 여의자 15세의 나이로 외가의 농장 곁에 있는 어머니의 무덤 옆에서 여막을 짓고 3년상을 치렀다. 그러나 3년상이 끝나기도 전에 그를 어머니처럼 돌보아주던 외숙모가 별세하였고, 당시 아버지는 계모를 맞아들였으나 병을 앓고 있는 상황이었다. 이 무렵 그는 훈련원도정(訓鍊院都正) 남효례(南孝禮)의 딸과 혼인하였으나 원만한 가정이 되지 못하였다. 어머니의 죽음은 인간의 무상함을 깨닫게 되었고, 18세에 송광사에서 선정에 드는 불교입문을 하였다. 그 후 삼각산(三角山) 중흥사(重興寺)로 들어가 공부를 계속하였다.

21세 때인 1455년(세조 1)수양대군(首陽大君, 세조)의 왕위찬탈[계유정난(癸酉靖難)] 소식을 듣고, 3일간 통곡을 하고 보던 책들을 모두 모아 불사른 뒤 스스로 머리를 깎고 승려가 되어 산사를 떠나 전국 각지를 유랑하였다. 사육신이 처형되던 날 밤 온 장안 사람들이 세조의 전제에 벌벌 떨고 있을 때에 거리에서 거열형(車裂刑)에 처해진 사육신의 시신을 바랑에 주섬주섬 담아다가 노량진 가에 임시 매장한 사람이 바로 김시습이었다고 전한다. 그리고 이후 그는 관서지방을 유람하며 역사의 고적을 찾고 산천을 보면서 많은 시를 지었다. 이는 『매월당집』에 『탕유관서록(宕遊關西錄)』으로 남아 있다. 그가 쓴 발문에서 방랑을 시작한 동기를, “나는 어려서부터 성격이 질탕(跌宕)하여 명리(名利)를 즐겨하지 않고 생업을 돌보지 아니하여, 다만 청빈하게 뜻을 지키는 것이 포부였다. 본디 산수를 찾아 방랑하고자 하여, 좋은 경치를 만나면 이를 시로 읊조리며 즐기기를 친구들에게 자랑하곤 하였지만, 문장으로 관직에 오르기를 생각해 보지는 않았다. 하루는 홀연히 감개한 일(세조의 왕위찬탈)을 당하여 남아가 이 세상에 태어나서 도(道)를 행할 수 있는데도 출사하지 않음은 부끄러운 일이며, 도를 행할 수 없는 경우에는 홀로 그 몸이라도 지키는 것이 옳다고 생각하였다.”고 적었다.

26세 때인 1460년(세조 6)에는 관동지방을 유람하여 지은 시를 모아 『탕유관동록 (宕遊關東錄)』을 엮었고, 29세인 1463년(세조 9) 때에는 호남지방을 유람하여『탕유호남록 (宕遊湖南錄)』을 엮었다. 그 해 가을 서울에 책을 구하러 갔다가 효령대군(孝寧大君)의 권유로 세조의 불경언해사업 (佛經諺解事業)에 참가하여, 교정(校正)일을 맡아 열흘간 내불당에 거쳐한 일이 있었다. 1465년(세조 11) 원각사 낙성식에 불려졌으나 짐짓 뒷간에 빠져 벗어날 수 있었다. 그러나 평소에 경멸하던 정창손(鄭昌孫)이 영의정이고, 김수온(金守溫)이 공조판서로 봉직하고 있는 현실에 불만을 품고 31세 때인 1465년(세조 11) 봄에 경주로 내려가 경주의 남산인 금오산(金鰲山)에 금오산실(金鰲山室)을 짓고 칩거하였다. 이때 매월당이란 호를 사용하였다. 이곳에서 31세(1465) 때부터 37세(1471)까지 우리나라 최초의 한문소설로 불리는 『금오신화』를 비롯한 수많은 시편들을 『유금오록(遊金鰲錄)』에 남겼다. 그동안 세조와 예종이 죽고 성종이 왕위에 오르자 1471년(성종 2) 37세에 서울로 올라와 이듬해 성동(城東) 폭천정사(瀑泉精舍), 수락산 수락정사(水落精舍) 등지에서 10여 년을 생활하였으나 자세한 것은 알려지지 않고 있다.

1481년(성종 12) 47세에 돌연 머리를 기르고 고기를 먹으며, 안씨(安氏)를 아내로 맞아들여 환속하는 듯하였으나, 이듬해 ‘폐비윤씨사건(廢妃尹氏事件)’이 일어나자, 다시 관동지방 등지로 방랑의 길에 나섰다. 당시 양양부사(襄陽府使)였던 유자한(柳自漢)과 교분이 깊어 서신왕래가 많았으며, 한 곳에 오래 머물지 않고 강릉·양양·설악 등지를 두루 여행하였다. 이 때 그는 육경자사(六經子史)로 지방청년들을 가르치기도 하고 시와 문장을 벗삼아 유유자적한 생활을 보냈는데, 『관동일록(關東日錄)』에 있는 100여 편의 시들은 이 기간에 쓰여진 것이다.

10대에는 학업에 전념하였고, 20대에 산천과 벗하며 천하를 돌아다녔으며, 30대에는 고독한 영혼을 이끌고 정사수도(靜思修道)로 인생의 터전을 닦았고, 40대에는 더럽고 가증스러운 현실을 냉철히 비판하고 행동으로 항거하다가 50대에 이르러서는 초연히 낡은 허울을 벗어 버리고 정처 없이 떠돌아다니다가 마지막으로 찾아든 곳이 충청도 홍산(鴻山) 무량사 (無量寺)였다. 이곳에서 1493년(성종 24) 59세의 나이로 병사하였다. 유해는 불교식으로 다비(茶毗)를 하여 유골을 모아 그 절에 부도(浮圖)로 안치하였다. 그는 생시에 이미 자기의 초상화인 노·소(老少) 2상(二像)을 손수 그리고 스스로 찬(贊)까지 붙여 절에 남겨두었다고 하나, 현재는 『매월당집』(신활자본)에 「동봉자화진상(東峯自畫眞像)」이 인쇄되어 전한다.

작은 키에 뚱뚱한 편이었고 성격이 괴팍하고 날카로워 세상 사람들로부터 광인처럼 여겨지기도 하였으나 배운 바를 실천으로 옮긴 지성인이었다. 이이(李珥)는 백세의 스승이라고 칭찬하기도 하였다. 그가 쓴 많은 시가 유실되었으나 그의 문집은 중종 때에 정부 관료들에 의해서 그의 시가 좋다고 하여 편찬이 논의되었고, 이자(李耔)에 의하여 10여 년 동안 수집하여 겨우 3권으로 모아졌으며, 윤춘년·박상이 문집 자료를 모아 1583년(선조 16) 선조의 명에 의하여 이이가 전을 지어 교서관에서 개주 갑인자로 23권이 간행되었다. 일본 봉좌문고와 고려대학교 만송문고에 소장되어 있다.

김시습은 지금까지 『금오신화』의 작자로 널리 알려져 왔다. 그러나 그의 저작은 자못 다채롭다고 할 만큼, 조선 전기의 사상계에서 찾아보기 어려운 유·불 관계의 논문들을 남기고 있으며, 그뿐 아니라 15권이 넘는 분량의 한시들도 그의 전반적인 사유세계를 이해하는 데 중요한 몫으로 주목을 요한다. 이 같은 면은 그가 이른바 ‘심유천불(心儒踐佛)’이니 ‘불적이유행(佛跡而儒行)’이라 타인에게 인식되었듯이 그의 사상은 유불적인 요소가 혼효되어 있다. 그러나 어디까지나 그는 근본사상은 유교에 두고 아울러 불교적 사색을 병행하였으니, 한편으로 선가(禪家)의 교리를 좋아하여 체득해 보고자 노력하면서 선가의 교리를 유가의 사상으로 해석하기도 하였다. 그러므로 그는 후대에 성리학의 대가로 알려진 이황(李滉) 으로부터 ‘색은행괴(索隱行怪)’하는 하나의 이인(異人)이라는 비판을 받았다. 그때에는 불교 자체를 엄격히 이단시하였으므로, 김시습과 같은 자유분방한 학문추구는 기대하기 어려웠다. 그의 사상에 대한 정밀한 검토와 분석이 아직 우리 학계에서는 만족할 만큼 이루어져 있지 않은 상태이다. 이 점은 그의 생애가 여러 차례의 변전을 보여 주었고, 따라서 그의 사상체계 또한 상황성을 띠고 있기에 일관한 연구성과를 기대하기 어렵기 때문이다. 그는 「신귀설(神鬼說)」· 「태극설(太極說)」·「천형(天形)」 등을 통하여 불교와 도교의 신비론(神秘論)을 부정하면서 적극적인 현실론을 펴고 있다. 이는 유교의 속성인 현실을 중심으로 인간사의 문제를 해결하려는 면과 맥이 닿고 있다. 잡저(雜著)의 대부분은 불교에 관계된 논문들인데, 그는 부처의 자비정신을 통해 한 나라의 군주가 그 백성을 사랑하여, 패려(悖戾: 도리에 어그러짐)·시역(弑逆: 부모나 임금을 죽이는 대역행위)의 부도덕한 정치를 제거하도록 하는 데 적용하고자 하였다. 이같이 백성을 사랑하는 애민정신은 그의 「애민의(愛民議)」에 가장 잘 반영되어 있다. 혹자들은 그의 성리사상이 유기론(唯氣論)에 가까운 것으로 말하고 있으며, 불교의 천태종에 대해 선적(禪的)인 요소를 강조하였다고 한다. 특히, 「귀신론」은 귀신을 초자연적 존재로 파악하지 않고 자연철학적으로 인식하여, ‘만수지일본(萬殊之一本)’·‘일본지만수(一本之萬殊)’라 하여 기(氣)의 이합집산에 따른 변화물로 보았다. 그의 문학세계를 알게 해주는 현존 자료로는 그의 시문집인 『매월당집』과 전기집(傳奇集) 『금오신화』가 있다.

지금까지 그의 문학세계에 대한 연구는 주로 전기집인 『금오신화』에 집중되어왔으며, 그의 시문에 대한 연구는 극히 제한된 범위 내에서 이루어져왔을 뿐이다. 그러나 그의 시문집인 『매월당집』은 원집(原集) 23권 중에 15권이 시로써 채워져 있으며, 그가 재능을 발휘한 것도 시이다. 그는 문(文)에서도 각 체 문장을 시범하고 있지만 그 대부분이 그의 사상편(思想篇)이라 할 수 있는 것들이다. 김시습의 시는 현재까지 그의 시문집에 전하는 것만 하더라도 2,200여수나 되지만 실제로 그가 지은 시편은 이보다 훨씬 더 많았던 것으로 생각된다. 그가 스스로 술회한 그대로 어릴 때부터 질탕하여 세상의 명리나 생업과 같은 것을 돌보지 아니하고, 마음 내키는대로 산수를 방랑하면서 좋은 경치를 만나면 시나 읊으면서 살았다. 원래 시란 자기실현의 기능을 가지고 있지만, 역대의 시인 가운데서 김시습처럼 자신의 모든 것을 시로써 말한 시인은 찾아보기 어렵다. 시로써 자신의 정신적 가치를 실현할 수 있었기에 그로 하여금 시를 쓰게 한 시적 충격과, 시를 쓸 수밖에 없었던 시적 동기도 모두 시로써 읊었다. 시 말고는 따로 할 것이 없었기 때문에 시를 쓰게 된 그는, 시를 쓰는 행위 그 자체가 중요했기에 시를 택하게 되었으리라 여겨진다. 그러므로 그는 그에게서 유출되는 모든 정서가 시로써 표현할 가치가 있는지 여부도 고려하지 않았다. 실천적인 유교이념을 가진 그의 지적 소양에서 보면, 그는 모름지기 경술(經術)로써 명군(明君)을 보좌해야만 하였고, 문장으로 경국(經國)의 대업에 이바지해야만 하였다. 그러나 정작 그가 몸을 맡긴 곳은 자연이요 선문(禪門)이었으며, 그가 익힌 문장은 시를 일삼는 것에 지나지 않았다. 선문은 이단이요 시작(詩作)은 한갓 여기(餘技)로만 생각하던 그때의 현실에서 보면, 그가 행한 선문에 몸을 던진 것이나 시를 지음에 침잠한 것도 이미 사회의 상도가 아니었다. 그러므로 그의 행적이 괴기하다든가 그의 시작이 희화적(戱畵的)이라는 평가는 당연하였다. 우리나라 한시가 대체로 그러하지만, 김시습의 시에서도 가장 흔하게 보이는 주제적 소재는 ‘자연’과 ‘한(閑)’이다. 몸을 산수에 내맡기고 일생을 그 속에서 노닐다가 간 그에게 자연은 그와 가장 가까운 거리에 있었다. 그러나 그는 ‘스스로 그렇게 있는 것’으로 바라보지 못하고 자신도 그 일부가 되곤 하였다. 평소 도연명(陶淵明)을 좋아한 그는 특히 자연에 깊은 의미를 부여하였다. 현실에 대한 실의가 크면 클수록 상대적으로 자연의 불변하는 영속성 때문에 특별한 심각성을 부여하고 비극적인 감정이 깃들이게 하였다.

일생을 두고 특별한 일에 종사하지 않았던 그에게는, 어쩌면 ‘한(閑)’이 전부였을지도 모르는 일이다. 그러나 현실적인 관심과 욕망으로부터 마음을 자유롭게 가지고, 자연과 함께 평화스러운 상황에 놓이기가 어려웠다. 한의(閑意)가 일어났다가도 세상일이나 다른 사물이 끼어들어 분위기를 흔들어 놓곤 하였다. 때문에 「한의(閑意)」·「한극(閑極)」·「한적(閑適)」·「우성(偶成)」·「만성(漫成)」· 「만성(謾成)」등 그의 시에서 보여준 그 많은 ‘한(閑)’에도 불구하고, 그는 완전한 한일(閑逸) 속에서 스스로 만족하지 못하였다. 그의 시에 대한 뒷사람들의 비평은 대체로 두 가지 방향으로 집약된다. 첫째는 힘들이지 않고서도 천성(天成)으로 시를 지었다는 점이며, 둘째는 그 생각이 높고 깊으며 뛰어나 오묘한 데가 있다는 것이다. 그러나 이러한 평가들이 모두 인상비평의 수준에서 더 나아가지 못한 것이라 하더라도, 시인 자신이 “단지 시의 묘한 곳을 볼 뿐이지 성련(聲聯)은 문제 삼지 않는다.”라고 하였듯이 그의 시에서 체재나 성률은 말하지 않는 쪽이 나을 듯하다. 그의 시 가운데서 역대 시선집에 뽑히고 있는 것은 20여 수에 이른다. 그의 뛰어난 대표작은 대체로 다음과 같은 것들이 있다. 「산행즉사(山行卽事)」(7절)·「위천어조도(渭川漁釣圖)」(7절)·「도중(途中)」(5율)·「등루(登樓) 」(5율)·「소양정(昭陽亭)」(5율)·「하처추심호(何處秋深好)」(5율)·「고목(古木)」(7율)· 「사청사우(乍晴乍雨)」(7율)·「독목교(獨木橋)」(7율)·「무제(無題)」(7율)·「유객(有客)」(5율) 등이 그것이다. 이 가운데서도 「도중」·「등루」·「독목교」·「유객」 등은 모두 『관동일록』에 수록되어 있는 것으로 그가 마지막으로 관동지방으로 떠났을 때의 작품이며, 대체로 만년의 작품 가운데에서 수작(秀作)이 많다.

『금오신화』는 현재까지 알려져 있는 것으로는 「만복사저포기(萬福寺樗蒲記)」 등 5편이 전부이며, 이것들은 김시습의 사상을 검증하는 호재(好材)로 제공되어 왔다. 그러나 「남염부주지(南炎浮洲志)」를 제외한 그 밖의 것들은 모두 감미로운 시적 분위기로 엮어진 괴기담(怪奇譚)이다. 이 전기의 틀을 빌려 그에게 있어서 가장 결핍되어 있던 사랑을 노래함으로써, 우리나라 역대 시인 가운데에서 가장 많은 염정시(艶情詩)를 남긴 시인이 되었다. 그의 역사사상은 과거의 역사를 현재의 문제를 풀어 가는 소재로 인식하였으며, 역사의 근본적인 문제를 다룬 한국 최초의 역사철학자라고 할 수 있다.

「고금제왕국가흥망론(古今帝王國家興亡論)」이란 논문에서 역사적 위기도 인간의 노력으로 막을 수 있다고 파악하고, 항상 인간의 마음씀씀이를 중시하였다. 그가 마음을 바르게 하여야 한다고 한 점은 단순히 성리학적 견해만이 아니라 불교의 근본 이론이기도 하다. 또한 「위치필법삼대론(爲治必法三代論)」에서는 삼대의 군주들이 백성들의 생활에 공헌을 하였기 때문으로 해석하였으며 인간의 고대문화의 발전에 대한 새로운 해석을 내렸다. 그는 우리나라의 역사도 단군조선으로부터 당대인 세종대까지의 역사를 문화사, 사상적으로 파악하여 발전적 역사관을 보였으며, 금오신화 중의 「취유부벽정기(醉遊浮碧亭記)」는 역사소설이라 할 수 있다.

작자 미상인 김시습의 초상화가 무량사에 소장되어 있다. 그는 단종이 복위된 1707년(숙종 33)에 사헌부 집의(執議)에 추증되었고, 1782년(정조 6)에는 이조판서에 추증되었으며 1784년(정조 8)에는 청간(淸簡)이란 시호가 내려졌다. |

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 청대 서화가 오창석(吳昌碩)과 석고문(石鼓文) (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 김홍도,윤순거,이소한,이계선,김인후,유득공,정조,이언진 글씨 (0) | 2018.04.30 |

| 개자원화전(芥子園畵傳)』, 종려나무 그리는 법 (0) | 2018.04.30 |

| 『개자원화전(芥子園畵傳)』, 오동나무 그리는 법 (0) | 2018.04.30 |

| 『개자원화전(芥子園畵傳)』, 파초(芭蕉) 그리는 법 (0) | 2018.04.30 |