2018. 4. 30. 13:04ㆍ工夫

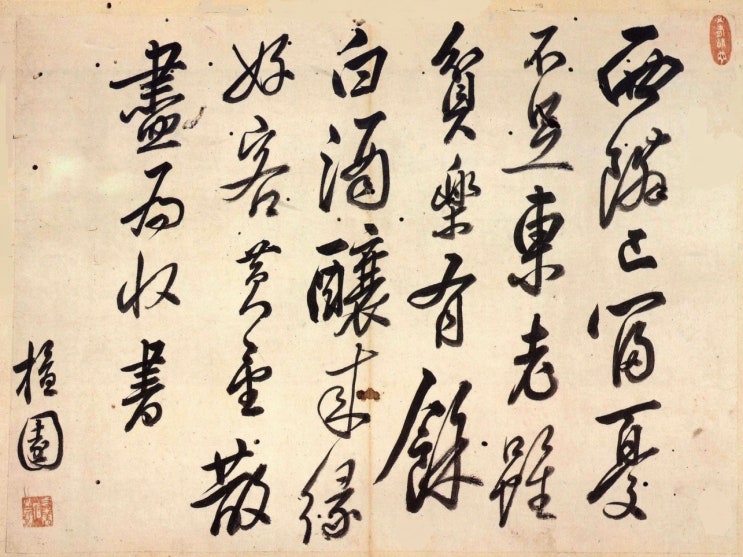

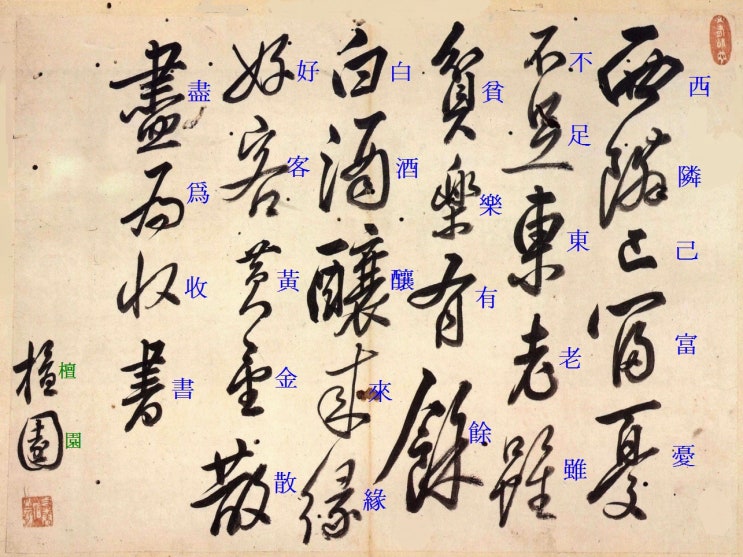

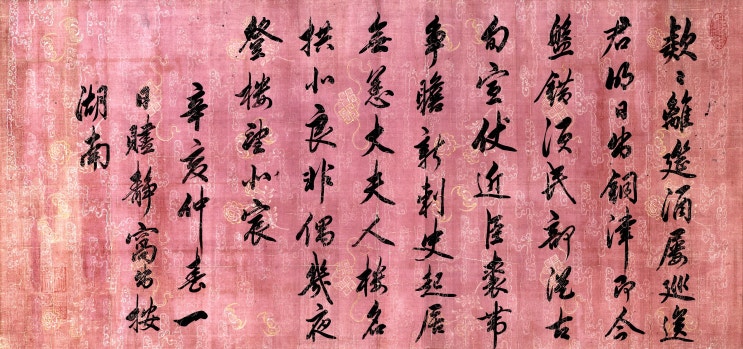

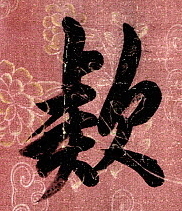

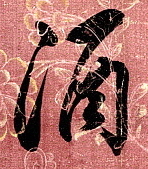

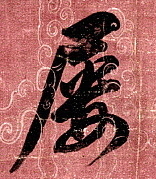

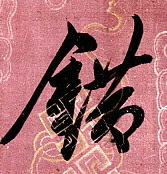

가로 44cm 세로 33cm 크기의 종이바탕에 행초체로 쓴 단원 특유의 글씨입니다. 『단원유묵첩』에 들어 있는 여러 글씨 중 하나인 이 글씨는 중국 송대(宋代) 사람 조령치(趙令畤)의 시(詩)「회도인시(回道人詩)」입니다.

[글씨의 원문과 내용]

西隣己富憂不足 서쪽 이웃은 이미 부유한데도 부족하다고 걱정하는데, 東老雖貧樂有餘 동쪽 노인은 비록 가난해도 여유가 있어 즐겁네. 白酒釀來緣好客 술을 빚는 것은 인연으로 온 손님을 좋아함이고 黃金散盡爲收書 황금을 다 쓰는 것은 책을 모으기 위함이네.

檀園 단원

[인장] : 必春明心, ??

조령치(趙令畤, 1061~1134)

송나라의 종실(宗室). 초자(初字)는 경황(景貺)인데, 소식(蘇軾)이 자를 덕린(德麟)으로 고쳐주었다. 자호는 요복옹(聊復翁)이고, 조덕소(趙德昭)의 현손이다. 철종(哲宗) 원우(元祐) 6년(1091) 영주(潁州)에서 공사(公事)를 맡았는데, 소식이 지주(知州)로 와서 조정에 천거했다. 소식이 영외(嶺外)로 유배를 가자 연좌되어 10년 동안 내쫓겼다. 고종(高宗) 소흥(紹興) 초에 안정군왕(安定郡王)을 잇고, 영원군승선사(寧遠軍承宣使)로 옮긴 뒤 동지행재대종정사(同知行在大宗正事)를 지냈다. 시문을 잘 지었는데, 일찍이 당나라 원진(元稹)의 『회진기(會眞記)』를 소재로 삼아 「상조접련화고자사(商調蝶戀花鼓子詞)」 12수를 지었다. 저서에 『후청록(侯鯖錄)』과 『요복집(聊復集)』 등이 있다.

[작품의 감상과 느낌]

단원 특유의 행초체로 호방하게 쓴 이 글씨는 화면의 가운데 세로로 나 있는 접힌 선의 흔적으로 보아 화첩에 들어 있는 글씨로 보여집니다. 글씨는 칠언절구의 시(詩)로써 원 작자는 중국 송나라 시기 황실의 종친이었던 조령치(趙令畤)가 지은 시로써 그의 작품집 『후청록(侯鯖錄)』에 실려 있으며, 이 시에서 나오는 ‘동로(東老)‘는 송대 절강성 동림산에서 은거한 심사(沈思)를 가리킨다고 합니다.

글씨의 내용은 세상사에 해탈하여 자연의 섭리를 이해하며 학문에 전념하고자 하는 은자의 마음을 적은 시로써 아마도 단원이 노년기에 은거하며 공감하는 부분이 있어 이 글씨를 적지 않았을까 하는 생각합니다.

|

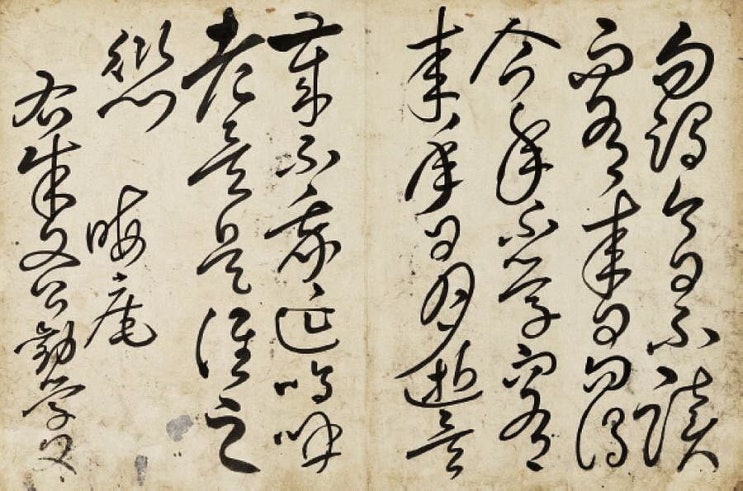

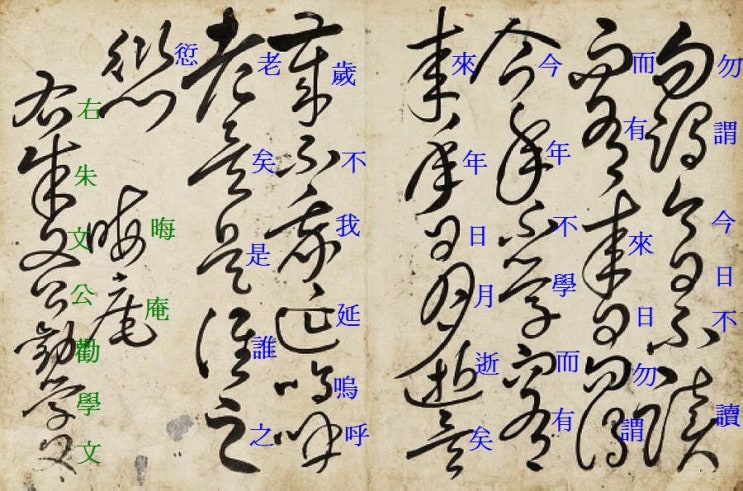

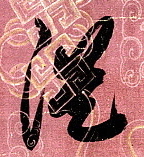

조선중기 초서의 대가 동토(童土) 윤순거(尹舜擧)가 초서로 쓴 주희(朱熹)의 ‘권학문(勸學文)‘ 입니다. 종이 바탕의 글씨로 30cm×42cm 크기이며 현재 개인이 소장하고 있습니다.

윤순거(尹舜擧, 1596∼1668)

1596(선조 29)∼1668(현종 9). 조선 중기의 문신·학자. 본관은 파평(坡平). 자는 노직(魯直), 호는 동토(童土). 아버지는 대사간 윤황(尹煌)이며, 어머니는 당대의 명유인 성혼(成渾)의 딸이다. 죽산부사를 지낸 큰아버지 윤수(尹燧)에게 입양되었으며 외삼촌인 성문준(成文濬)에게서 학문을, 강항(姜沆)에게서 시를, 김장생(金長生)에게서 예를 배웠다.

1633년(인조 11) 사마시에 합격해 내시교관(內侍敎官)에 임명되었으나 직책이 마음에 들지 않는다고 나가지 않았다. 1636년 병자호란 때에 아버지가 척화죄로 귀양 가고, 작은아버지 윤전(尹烇)이 강화도에서 순절하자 고향에서 학문에 전념하였다. 1645년 대군사부(大君師傅)가 되어 벼슬길에 올랐다. 이어 상의원주부·형조좌랑·안음현감· 의령현감 등을 지냈다. 의령현감으로 재직시 이황(李滉)과 남효온(南孝溫)의 사(祠)를 건립하였다. 1655년(효종 6) 종부시주부·공조정랑을 거쳐 금구현령으로 나갔다. 1660년(현종 1) 영월군수가 되어 『노릉지(魯陵志)』를 편찬하고, 단종의 사묘인 지덕암(旨德庵)을 중건하였다. 1665년 사헌부장령에 제수되었으나 오르지 않았다. 그 뒤 사직서령·세자익위사익위·군자감정·예빈시정·상의원정 등을 지냈다.

윤순거는 문장과 글씨에 뛰어난 학자로서 이이(李珥)의 『증손여씨향약(增損呂氏鄕約)』과 주희의 『가례』에 의거해 매년 한 차례씩 모든 종인(宗人)이 함께 모여 조상을 받들고 자제를 교육시키는 종약을 제정해 실천하였다. 강항을 위해 「강감회요서(綱鑑會要序)」·「수은강공행장(睡隱姜公行狀)」을 저술하고, 강항이 포로생활 중에 견문한 것을 기록한 책인 『간양록(看羊錄)』 등을 편찬해 존왕양이(尊王壤夷)의 정신을 고취하였다. 단종과 관련된 모든 기록을 수집해 『노릉지』를 편찬함으로써 조선의 유교적 사회 질서인 군신 관계를 전제로 불사이군(不事二君)의 정신을 포착하고자 하였다.

동생 문거(文擧 1606-1672), 선거(宣擧 1610-1669)와 나란히 글씨로 이름났다. 특히 초서를 잘 썼다. 철원에 심원사 취운당대사비(深遠寺 翠雲堂大師碑)가 있으며 국립중앙박물관에 행초서의 <풍화설월첩(風花雪月帖)>이 있다. 저서로는 『동토집』·『노릉지』가 있다.

[글씨의 원문과 내용]

勿謂今日不讀 而有來日 오늘 배우지 않아도 내일이 있다 말하지 말고, 勿謂今年不學 而有來年 올해 배우지 않아도 내년이 있다 말하지 마라.

日月逝矣 歲不我延 세월은 가고 시간은 나를 기다리지 않으니 嗚呼老矣 是誰之愆 아! 늙었구나. 이것이 누구의 잘못이던가?

晦庵右朱文公勸學文 존경하는 회암 주문공의 권학문이다.

[작품의 감상 및 느낌]

12세기 중국 남송의 유학자였던 주희(朱熹,1130~1200)가 지은 육언(六言)과 사언(四言)으로 된 고시형식의 학문하기를 권유하는 글입니다. 이런 권학문은 중국에서도 오랜전부터 수많은 사람에 의해 많은 글을 남겼는데, 송대 진종(眞宗)과 인종(仁宗), 사마광(司馬光, 1019~1086), 당대 왕안석(王安石, 1021~1086)과 백거이(772~846), 한유(韓愈,768~824) 등이 대표적인 사람들입니다.

북송의 성리학을 집대성하여 주자학(朱子學)을 확립하였던 주희는 학문의 길은 멀고 인생은 짧으므로, 시간을 낭비하지 말고 학문에 정진할 것을 권하고 있는 글로써 지금 이 시대에서도 많은 것을 느끼게 하는 명문장입니다.

조선 중기 초서 글씨를 대표하는 17세기 대학자였던 동토(童土) 윤순거(尹舜擧)의 글씨는 황기로와 양사언의 서풍을 두루 수용하고 왕희지의 부드러운 필법을 더해 동토체라는 자기 서체를 이루었는데, 이 작품에서도 단아하면서도 빠른 필치의 독특한 서체를 선보이고 있습니다.

몇점 남아 있지 않은 동토(童土)의 작품이지만 가끔씩 이런 작은 종이라도 그의 글씨를 대할때마다 힘찬 기백과 멋스러운 그만의 독특한 서체에 눈길이 오래도록 머무르게 됩니다. 마지막으로 주희가 지은 또 다른 권학문의 시(詩)를 한수 붙입니다.

偶成 우연히 시가 되다. 朱熹 주희

少年易老學難成 소년은 늙기 쉽고 학문은 이루기 어려우니 一寸光陰不可輕 짧은 한 순간이라도 가벼이 말아라. 未覺池塘春草夢 연못가 봄풀은 아직 꿈을 깨지 않았는데, 階前梧葉已秋聲 뜰 앞 오동잎은 이미 가을을 알리네.

* 偶成 : 우연히 이루어짐. * 一寸 : 한 치 길이. 아주 짧음. * 光陰 : 세월. 때. 본디의 뜻은 ‘빛과 그늘, 해와 달’임. * 池塘 : 못. 연못. * 梧葉 : 오동나무의 잎.

|

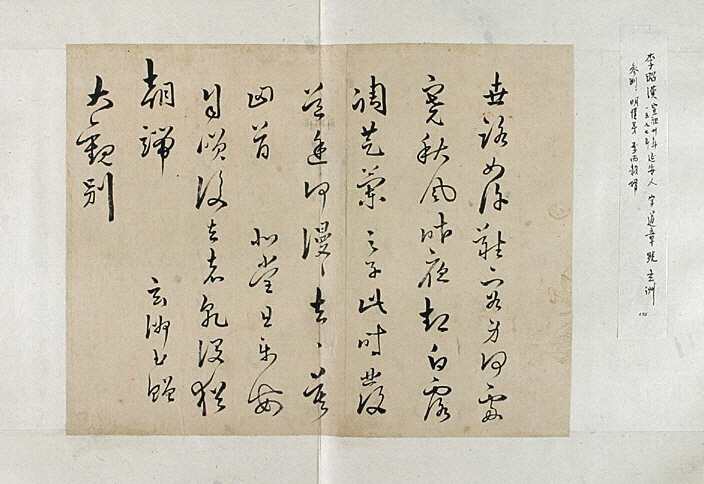

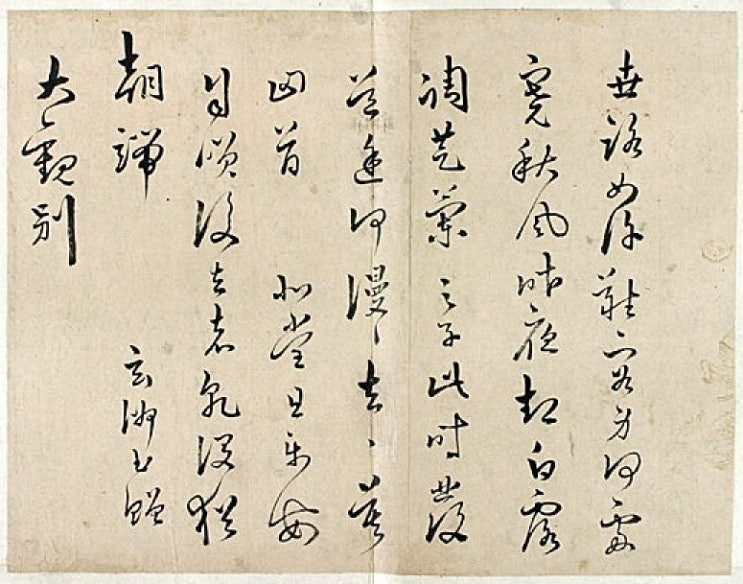

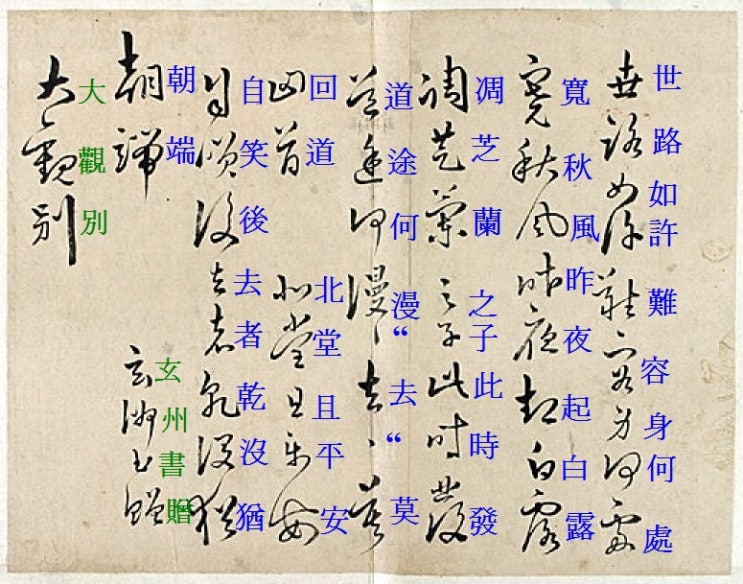

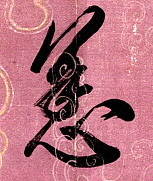

성균관대학교 박물관에 소장중인 옛 선현들의 글씨 모음집『근묵(槿墨)』속에 들어 있는 조선 중기 현주(玄州) 이소한(李昭漢) 친필 자작시입니다.

[글씨의 원문과 내용]

世路如許難(세로여허난) 세상일이 이처럼 어려우니 容身何處寬(용신하처관) 몸을 느긋하게 의탁할 곳은 어디일까? 秋風昨夜起(추풍작야기) 가을바람이 어젯밤에 시작되니 白露凋芝蘭(백로조지란) 백로에 향기 나는 풀이 시드네.

之子此時發(지자차시발) 이 시기 떠나는 이 사람아! 道途何漫漫(도도하만만) 가는 길이 얼마나 멀고도 멀까? 去去莫回道(거거막회도) 가도 가도 돌아 올 길은 아득한데, 北堂且平安(북당차평안) 자당께서 또한 평안하리.

自笑後去者(자소후거자) 스스로 웃으며 가는 사람이 乾沒猶朝端(건몰유조단) 오히려 조정을 빼앗아 가네.

玄州書贈大觀別 현주(玄州)가 대관(大觀)과 이별하며 글을 써서 드린다.

* 世路(세로) : 인생 행로. 세상(世上)을 겪어나가는 길 * 如許(여허) : 如此. 이와 같이. * 容身(용신) : 몸을 의탁하다[맡기다]. 비슷한말:安身(ānshēn) * 白露(백로) : ①가을의 기운이 완연히 나타나는 시기. 24절기(節氣)의 열다섯째. 처서와 추분(秋分) 사이에 듦 ②흰 이슬 * 芝蘭(지란) : ①지초(芝草)와 난초(蘭草). 모두 향초(香草)임. 높고 맑은 재질(才質)을 비유(比喩ㆍ譬喩)할 때 쓰는 말임 ②(남의 집의)똑똑하고 영리(怜悧ㆍ伶俐)한 아들의 비유(比喩ㆍ譬喩) * 之子(지자) : 이 아이. 이 사람. * 發(발) : 떠나다 * 漫漫(만만) : 멀고도 지리(支離)함. (시간이나 공간이) 끝없다. 가없다. * 去去(거거) : 떠나다. 점점 멀어지다. * 北堂(북당) : ①주부가 있는 곳 ②어머니 ③'남의 어머니'의 높임말 * 乾沒(건몰) : ①법에 걸린 물건(物件)을 관아(官衙)에서 몰수(沒收)함 ②남의 돈이나 물건(物件)을 빼앗아 가짐 * 朝端(조단) : 조정. 조정에서 일하는 신하 중에서 첫째가는 지위. 장관

이소한(李昭漢, 1598~1645)

1598(선조 31)∼1645(인조 23). 조선 후기의 문신. 본관은 연안(延安). 자는 도장(道章), 호는 현주(玄洲). 서울 출신. 부호군 순장(順長)의 증손으로, 할아버지는 현령 계(啓)이며, 아버지는 좌의정 정구(廷龜)이며, 어머니는 권극지(權克智)의 딸이다.

타고난 자질이 준수하고 총명해 신동으로 불렸다 한다. 1612년(광해군 13) 진사시에 합격하고, 1621년 정시 문과에 병과로 급제해 승문원에 나가 벼슬하였다. 1623년(인조 1) 인조반정과 함께 승문원주서를 거쳐 홍문관정자에 승진되면서부터 풍부한 학식이 정부 관료들 간에 널리 인정되었다. 이듬해 이괄(李适)의 난이 일어나자 공주로 인조를 호종했으며, 환도한 뒤에는 전란으로 인한 백성들의 고통을 덜기 위한 절용애민(節用愛民)의 정치를 펼 것을 진언하였다. 그 뒤 다시 수찬·정언·교리 등의 문관 요직에 있으면서 상소나 혹은 왕을 모신 자리에서 정사와 왕실의 잘못을 지적해 때로는 왕의 비위를 거슬리기도 하였다.

1626년 수찬으로서 중시 문과에 을과로 급제했으며, 같은 해 10월에는 왕을 모신 자리에서 내수사를 파해 국가 공용에 보탬이 되도록 주청하였다. 1632년 신진 유신들과 함께 인조의 사친(私親)인 정원군(定遠君)의 왕호추숭(王號追崇)을 반대했다가 파직당하기도 하였다. 그 뒤 다시 등용되어 충원현감·진주목사·예조참의 등의 내외 관직을 역임하였다. 1643년 왕세자가 청나라 심양(瀋陽)에 볼모로 갈 때 세자우부빈객 동지중추부사로 호종해 보좌했으며, 이듬해 귀국해 형조참판으로 비변사당상을 겸임하였다. 아버지 정구, 형 명한(明漢)과 함께 3소(三蘇)라 일컬어졌다. 뒤에 좌의정에 추증되었다. 시문에 능하고 글씨에 조예가 깊었으며, 20여 년간 관계에서 활동하면서『동사록(東槎錄)』 ·『진양록(晉陽錄)』·『심관록(瀋館錄)』·『방축록(放逐錄)』등의 시를 남겼다 시문집으로는『현주집』 7권이 있다.

박정(朴炡, 1596~1632)

작가미상, 〈박정초상〉, 1623년경, 비단에 채색, 140×82㎝, 경기도 유형문화재 제177호, 개인소장. 1623년 인조반정에 참여하여 정사공신 3등에 녹훈되어 정3품 벼슬을 하던 때의 그림으로 여겨진다.

1596(선조 29)∼1632(인조 10). 조선 후기의 문신. 본관은 반남(潘南). 자는 대관(大觀), 호는 하곡(霞谷). 증 영의정 소(紹)의 증손으로, 할아버지는 사재감정(司宰監正) 응천(應川)이고, 아버지는 좌참찬 동선(東善)이며, 어머니는 청선군(淸城君)이걸(李傑)의 딸이다.

1619년(광해군 11) 정시 문과에 을과로 급제, 승문원부정자(承文院副正字)로 보임되었다가 아버지가 폐모론에 참여하지 않았다는 이유로 양사(兩司 : 사헌부·사간원)의 탄핵을 받고 유배되자, 사직하고 시골에 내려와 독서로 자적하였다. 1623년 인조반정에 참여해 정사(靖社) 3등공신에 책록되었다. 같은 해 홍문관정자·박사를 거쳐 다음 해 사간, 홍문관응교(弘文館應敎)·사헌부의 장령(掌令)·집의(執義), 검상 등을 역임하였다. 1625년(인조 3) 부응교 유백증(柳伯曾), 홍문관교리(弘文館校理) 나만갑(羅萬甲) 등과 함께 대사헌 남이공(南以恭)을 광해군 때에 당파를 만들고 권력을 휘둘렀다는 이유로 탄핵했다가 오히려 함평현감으로 좌천되었다. 1626년 문과 중시에 급제해, 다음 해 동부승지가 되어 호패법 강화를 주장했고, 그 뒤 대사간·병조참지·병조참의를 지냈다. 이어 강원도관찰사에 제수되었으나 병으로 부임하지 않았으며, 다시 대사간으로부터 붕당을 만들어 자기파를 천거했다는 탄핵을 받고 좌천되어 남원부사가 되었다. 그가 남원부사로 임명될 때에 새 수령을 영접하러 나온 아전이 그를 보고는 “젊은 사람이 말도 하지 않고 웃지도 않으며, 오똑하게 단정히 앉아 있어 마음속을 알 수 없다.”고 칭찬하였다. 당시 그는 관내의 도적을 색출하는 등 선정을 베풀었다.

금주군(錦州君)에 봉해지고 1631년 대사간·대사헌을 거쳐 이조참판에 특진되었다가 홍문관부제학에 임명되었다. 인조반정 이후 소서파(小西派)의 핵심 인물로 비록 말은 과감하게 한다는 칭찬이 있었으나, 급하고 곧은 뜻이 지나쳐 자기 의견만을 주장하였다. 시호는 충숙(忠肅)이다.

[글씨의 감상과 느낌]

글씨는 가로 35.6cm 세로 27.7cm 크기의 작은 종이에 초서(草書)로 쓴 오언율시입니다. 작가 이소한(李昭漢)은 17세기 초기에 활동한 문인으로써 광해군 시절에 벼슬에 나아가 인조반정 이후 국가의 주요 요직을 두루 거친 정통 관료였습니다.

이 글씨는 이소한과 가깝게 지내는 벗 대관(大觀)과 이별하며 아쉬움을 담아 쓴 시입니다. 역사적 자료에 의하면 이 시기 대관(大觀)이란 자를 쓴 인물은 1623년 인조반정 직후 홍문관정자(弘文館正字)로 함께 근무하게 된 박정(朴炡)으로써 이소한과는 비슷한 연배로 아마도 매우 절친한 관계였을 것입니다.

이후 박정은 조정에서 주요한 요직에 올랐으나 때때로 당파를 만들고 권력을 휘둘렀다는 모함을 받아 여러 차례 지방으로 좌천되는 고난을 겪게 되는데, 이 글씨는 아마도 이런 이유로 멀리 떠나는 벗에게 아쉬운 마음을 담아 보낸 헌정시입니다. 글씨의 말미에 ‘自笑後去者 乾沒猶朝端 ; 스스로 웃으며 가는 사람이 오히려 조정을 빼앗아 가네.‘라는 작가의 인물평을 적고 있어 벗에 대한 무한한 신뢰와 공경의 마음이 느껴집니다.

오래된 작은 옛 선현의 글씨 하나에도 이런 붕우지교(朋友之交)의 애틋한 마음을 느낄 수 있는 소중한 문헌이라고 생각합니다.

|

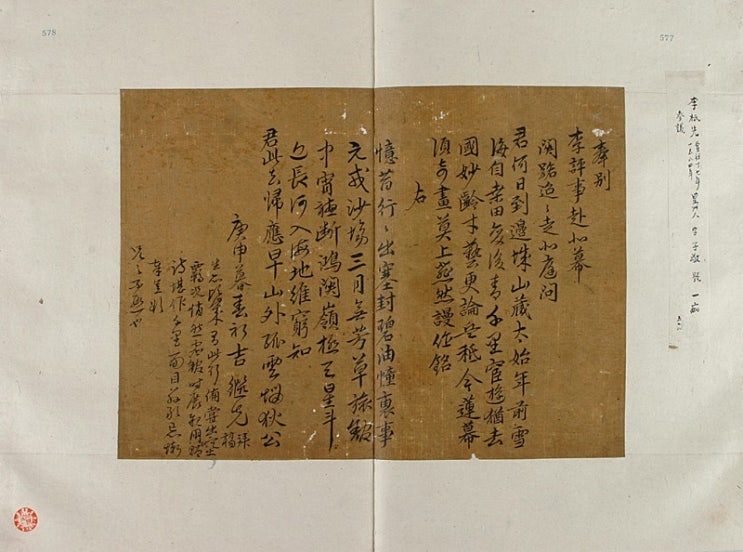

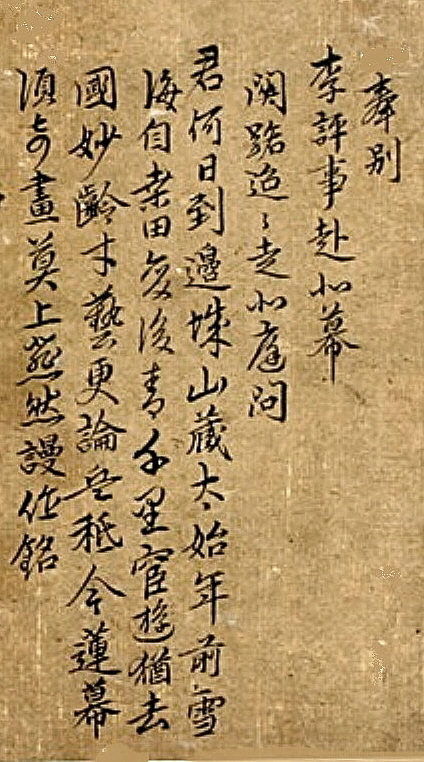

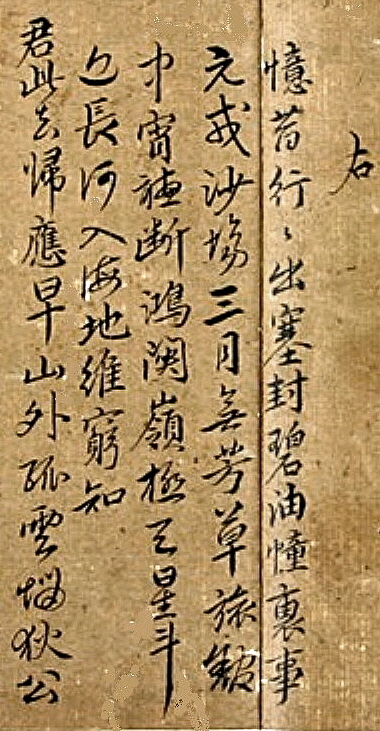

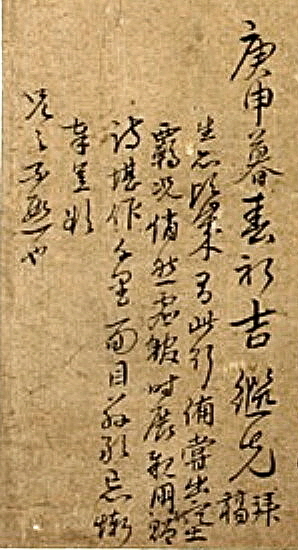

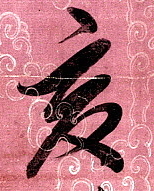

가로 39cm 세로 29cm 크기의 종이 바탕에 먹으로 쓰여진 조선 중기 일치(一痴) 이계선(李繼先)의 자작시입니다. 일제강점기 시절 위창(葦滄) 오세창(吳世昌) 선생이 우리나라 선현들의 묵적 가운데 서간류의 소품을 수집하여 엮은 서첩 『근묵(槿墨)』속에 들어 있는 자료입니다.

[글씨의 원문과 내용]

奉別 李評事 赴北幕 함경도 북병영으로 가는 이평사를 전송하며

關路迢迢走北庭(관로초초주북정) 국경 가는 길은 멀고멀어 북쪽으로 내 닫는데, 問君何日到邊城(문군하일도변성) 그대에게 묻노니 어느 날에나 변경의 성에 도착할까? 山藏太始年前雪(산장태시년전설) 산은 만물의 시작을 감춘 때라 앞쪽에 눈이 내리니 海自桑田變後靑(해자상전변후청) 저절로 상전벽해(桑田碧海)로 변한 후라 고요하네.

千里宦遊猶去國(천리환유유거국) 천리 길을 벼슬살이로 마땅히 서울을 떠나니, 妙齡才藝更論兵(묘령재예갱론병) 젊은 나이 재주와 기예로 어떻게 병법을 논할까? 秪今蓮幕須奇畵(지금련막수기획) 다만 장군의 막사는 모름지기 계책이 기이하니 莫上燕然謾作銘(막상연연만작명) 연연산 위에 글을 새겨 속이지는 말게.

* 奉別(봉별) : 윗사람과 헤어짐. * 評事(평사) : 조선초기 정6품의 관직으로 병마평사(兵馬評事)의 약칭이다. 병마절도사의 막하에서 군사조치에 참여하며 문부(文簿)를 관장하고 군자(軍資)와 고과(考課) 및 개시(開市) 등에 관한 사무를 담당함. * 北幕(북막) : 함경도 경성(鏡城)에 설치한 북병영(北兵營)의 별칭. * 關路(관로) : 국경 요새의 길. 關山(관산, 고향)의 길. * 迢迢(초초) : 아득히 멀다. * 北庭(북정) : 중국 한(漢)나라 때에 북흉노(北匈奴)가 살던 지역. 조선 후기에는 주로 청(淸)나라를 일컫는 말로 사용되었음. * 太始(태시) : ①천지(天地)가 비롯된 무렵. 만물(萬物)이 시작(始作)된 때 ②만물(萬物)의 밑뿌리 * 靑(청) : 고요하다(조용하고 잠잠하다), 조용하다 * 宦遊(환유) : 벼슬살이로 향리를 떠남. * 妙齡(묘령) : 【본래의미】묘한 나이. 곧 빼어나고 좋은 젊은 나이.【변화된 뜻】젊은 여자의 꽃다운 나이, 곧 20세 안팎의 나이. 묘년(妙年). 방년(芳年). * 才藝(재예) : 재능(才能)과 기예(技藝) * 論兵(논병) : 용병의 이치를 논함. * 蓮幕(연막) : 재상이나 장군의 막부(幕府). 연화막(蓮花幕). 남제(南齊) 때 왕검(王儉)의 막하에 명사(名士)들이 많아 거기 들어가는 것을 연꽃에 의탁한다고 부러워했음에 유래함. * 畵(획) : 계책(計策) * 燕然(연연) : 몽골의 산 이름. 漢(한) 나라 竇憲(두헌)이 永平(영평) 원년에 흉노 北單于(북선우)를 쳐서 공을 이루고는 班固(반고)에게 글을 짓게 하고 이 산의 바위에 새겼음. 변경을 가리킴.

右 憶昔行行出塞封(억석행행출색봉) 옛일을 생각하며 맡겨진 변방으로 점차 나아가는데, 碧油幢裏事元戎(벽유당리사원융) 군막 속 사령관을 섬기네. 沙場三月無芳草(사장삼월무방초) 모래벌판은 삼월이라 향기로운 풀은 없고 旅館中宵聽斷鴻(여관중소청단홍) 막사 속에서 밤에 길 잃은 기러기 소리를 듣네.

關嶺極天星斗近(관영극천성두근) 관문 고개는 하늘에 닿아 별과 가깝고 長河入海地維窮(장하입해지유궁) 긴 강은 바다에 들어 땅이 모두 다했네. 知君此去歸應早(지군차거귀응조) 그대도 알다시피 이렇게 가면 섬겨 따르기를 서두르겠지만 山外孤雲惱狄公(산외고운뇌적공) 산 밖 외로운 구름에 적공(狄公)이 번뇌하네.

* 憶昔(억석) : 옛일을 돌이켜 생각에 잠김. * 行行(행행) : ① 점차 나아감 ② 또는 그러한 모양 * 碧油幢(벽유당) : 군막(軍幕)에 쓰이는 벽색 유막(碧色油幕)을 가리킨 것으로, 전하여 군막을 말함. 푸른 휘장을 두른 장수의 수레를 말함. * 元戎(원융) : 총사령관. 주장(主將). 군사의 우두머리. * 斷鴻(단홍) : 길 잃은 기러기[零雁] * 極天(극천) : 1. 하늘의 가장 높은 곳. 2. 하늘에 닿음. * 星斗(성두) : ① 성두 ② 별의 총칭 * 此去(차거) : 이곳을 떠나 * 歸(귀) : 따르다, 붙좇다(존경하거나 섬겨 따르다) * 狄公(적공) : 적인걸(狄仁傑). 중국의 측천무후(則天武后)가 세운 무주(武周) 시대의 재상(宰相)으로, 중종(中宗)을 다시 태자로 세우도록 하여 당(唐) 왕조의 부활에 공을 세웠으며, 수많은 인재들을 천거하여 당(唐)의 중흥에도 크게 기여하였다. 측천무후 시대에 재상(宰相)을 지내며 정치를 쇄신하여 ‘무주(武周)의 치(治)’를 이끈 인물이다.

庚申暮春初吉繼先拜稿 경신년(1620년) 음력 3월 1일 계선이 삼가 적습니다. 生亦頃世有此行 태어나서 잠시 세상에 있으면서 이렇게 가셔서 備嘗出塞羈況 변경의 객지 생활을 두루 겪고 悽然虛館時展親朋所 쓸쓸하고 텅 빈 객사에 있을 때 친우가 계신 곳에서 펼치기를 贈詩堪作千里面目 천리에 떨어진 사람이 시를 지어 드립니다. 玆敢忘漸奉呈 이에 감히 잊지 않고 천천히 받들어 올리니, 欲兄之不遐也 형과 멀어지지 않기를 바랍니다.

* 初吉(초길) : 음력으로 매달 초하룻날을 이르는 말. * 備嘗(비상) : 여러 가지 어려움을 두루 맛보아 겪음. * 羈況(기황) : 객지 생활 * 悽然(처연) ; 마음이 쓸쓸하고 처연한 모습 * 面目(면목) : ①얼굴 ②체면(體面) ③상태(狀態)나 됨됨이 ④얼굴이 생긴 모양(模樣) * 奉呈(봉정) : 문서(文書) 등(等)을 삼가 받들어 드림.

이계선(李繼先, 미상 ~ 1628)

?∼1628(인조 6). 조선 중기의 무신. 성주(星州)사람으로 자는 자경(子敬) 호는 일치(一痴)이다. 1599년(선조 32) 제주판관으로 재직시 제주목사와의 알력이 드러나 사헌부의 탄핵으로 파직되었다. 1601년 청성첨사(靑城僉使)에 제수되었으나 경력이 얕은 자를 갑자기 당상의 품계에 올려주는 것이 부당하다는 사헌부의 논박으로 보류되었다. 그 뒤 1602년 동래부사로 부임한 이래 원주·강계부사 등의 목민업무를 줄곧 수행하였고, 광해군이 즉위하자 한산무장(閑散武將)으로서 1619년(광해군 11)에 전라우수사를 거쳐, 1621년에는 연안부사를 역임하였다. 그 뒤 그의 무장이 잘 알려져 기복(起復 : 부모의 상 중에는 관직생활을 할 수 없으나 유사시나 특별한 경우 왕의 부름으로 관직활동에 복귀하던 일) 중에도 부름을 받는 등 중용되었으며, 1628년(인조 6)에 훈련도감중군으로 재직하면서 유효립(柳孝立) 모반 사건에 가담한 죄로 형을 받다가 졸하였다.

[작품의 감상과 느낀점]

이 글씨는 성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 위창(葦滄) 오세창(吳世昌) 선생의 수집 서첩 『근묵(槿墨)』속에 들어 있는 서간중 하나로써 17세기 초기 무신이었던 이계선(李繼先)의 간찰입니다. 글씨는 행서와 초서를 병행하며 쓰여 있는데, 무인의 글씨답게 간결하면서도 굳센 힘이 드러나 있습니다.

글씨는 북쪽 국경으로 떠난 벗을 잊지 못해 지은 시인데, 시의 내용을 보면 시절이 어수선하니 과거 남이(南怡) 장군과 같은 모함을 받지 않도록 오해받을 행동을 하지 말라는 염려의 마음을 담고 있습니다.

글씨의 말미에 이 글을 쓴 해가 경신년이라 적혀 있으니 이는 1620년으로써 이 시기는 1608년 집권한 광해군이 당쟁으로 임해군, 영창대군을 역모로 죽이고(계축사화), 인목대비를 유폐하는 등의 정치적 이변이 발생하였고, 후금의 세력이 왕성해지자 명나라와 후금에 대한 양면 정책으로 서인(西人)의 불만이 급등하던 시기였습니다.

사료에 의하면 작가 이계선(李繼先)은 이 시기 전라우수사로 재직하고 있던 시기이므로 결국 나라의 남쪽 변경에 있으면서 북쪽 변경에 있는 친한 벗에게 그리움과 염려를 담아 보낸 편지로써 벗에 대한 깊은 애정이 담겨져 있는 아름다운 내용입니다.

|

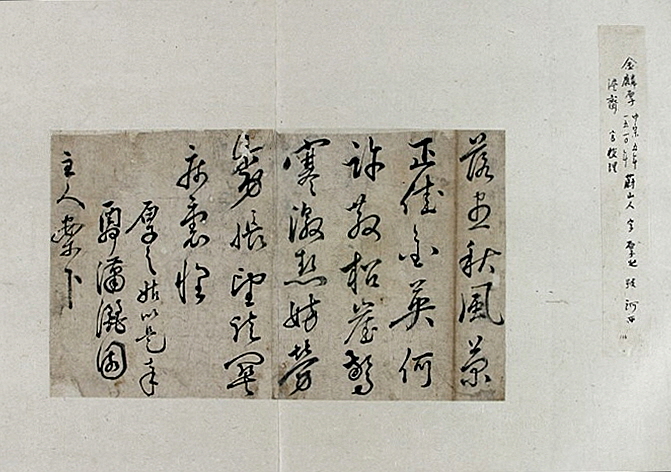

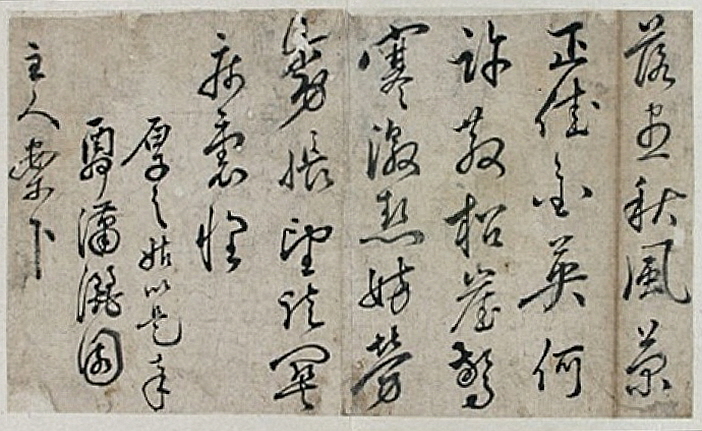

성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 서첩『근묵(槿墨)』에 들어 있는 조선전기 하서(河西) 김인후(金麟厚)의 글씨입니다.

[글씨의 원문과 내용]

落盡秋風菊正佳(낙진추풍국정가) 가을바람에 모두 다 떨어지니 국화가 정말 좋은데, 金英何許散松崖(김영하허산송애) 금빛 꽃이 어찌하여 소나무 언덕에 흩어지는가? 驚寒激烈妨勞動(경한격렬방로동) 놀랠 추위와 심한 더위는 힘써 일하는데 방해되는데, 悵望徒關病裏懷(창망도관병리회) 시름없이 바라보다 헛된 일들을 병중에 품었네.

厚之姑以是奉酬 후지(김인후)가 우선 이것으로 받들어 대합니다. 瀟灑園主人案下 소쇄원 주인 귀하

* 何許(하허) : 어찌나, 언제, 어디, 어떻게, 무엇, 어느 곳 * 悵望(창망) : 시름없이 바라봄 * 案下(안하) : '책상(冊床) 아래'라는 뜻으로, 흔히 편지(便紙) 겉봉에 상대자(相對者)를 높이어 그 이름 아래 쓰는 말.

김인후(金麟厚)

1510(중종 5)∼1560(명종 15). 조선 전기의 문신·학자. 전라남도 장성 출신. 본관은 울산(蔚山). 자는 후지(厚之), 호는 하서(河西)·담재(湛齋). 아버지는 참봉 김령(金齡)이며, 어머니는 옥천 조씨(玉川趙氏)이다.

1519년(중종 14) 김안국(金安國)에게서 『소학』을 배웠다. 1531년사마시에 합격하고 성균관에 입학하였으며, 이때 이황(李滉)과 교우 관계를 맺고 함께 학문을 닦았다. 1540년 별시문과에 병과로 급제하여 권지승문원부정자(權知承文院副正字)에 임용되었으며, 이듬해 호당(湖堂)에 들어가 사가독서(賜暇讀書: 휴가를 얻어 독서에 전념)하고, 홍문관저작(弘文館著作)이 되었다. 1543년 홍문관박사 겸 세자시강원설서·홍문관부수찬이 되어 세자를 보필하고 가르치는 직임을 맡았다. 또한 기묘사화 때 죽임을 당한 제현(諸賢)의 원한을 개진하여 문신으로서 본분을 수행하였다. 그 해 부모의 봉양을 위해 옥과현감(玉果縣監)으로 나갔다. 1544년(중종 39) 중종이 죽자 제술관(製述官)으로 서울에 올라왔으나, 1545년(인종 1)인종이 죽고 곧이어 을사사화가 일어나자, 병을 이유로 고향인 장성에 돌아가 성리학 연구에 전념하였다. 그 뒤 1554년까지 성균관전적·공조정랑·홍문관교리·성균관직강 등에 제수되었으나 사직하고 나아가지 않았다.

그의 성리학 이론은 유학사에서 중요한 위치를 차지한다. 그는 당시 이항(李恒)과 기대승(奇大升) 사이에 논란이 되었던 태극음양설(太極陰陽說)에 대하여, 이기(理氣)는 혼합되어 있으므로 태극이 음양을 떠나서 존재한다고 할 수는 없지만 도(道)와 기(器)의 구분은 분명하므로 태극과 음양은 일물(一物)이라고 할 수는 없다고 주장함으로써, 이항의 태극음양일물설(太極陰陽一物說)을 반대한 기대승에 동조하였다. 또한 인심(人心)과 도심(道心)은 모두 그 동처(動處)를 두고 이른 말임을 주장함으로써, 후일 기대승의 주정설(主情說) 형성에 깊은 영향을 미쳤다.

그는 수양론에 있어서는 성경(誠敬)을 주된 목표로 삼았다. 노수신(盧守愼)과 함께 숙흥야매잠해(夙興夜寐箴解)를 논한 내용을 보면, 마음이 일신을 주재한다는 노수신의 설을 비판하고, 마음이 일신을 주재하지만 기(氣)가 섞여서 마음을 밖으로 잃게 되면 주재자를 잃게 되므로, 경(敬)으로써 이를 바르게 해야 다시금 마음이 일신을 주재할 수 있게 된다는 주경설(主敬說)을 주장하였다. 그는 천문·지리·의약·산수·율력(律曆)에도 정통하였다. 제자로는 정철(鄭澈)·변성온(卞成溫)· 기효간(奇孝諫)·조희문(趙希文)·오건(吳健) 등이 있다. 시문에 능해 10여 권의 시문집을 남겼으나 도학에 관한 저술은 많지 않다. 저서로는 『하서집(河西集)』·『주역관상편(周易觀象篇)』·『서명사천도(西銘事天圖)』· 『백련초해(百聯抄解)』 등이 있다.

1796년(정조 20) 문묘에 배향되었고, 장성의 필암서원(筆巖書院)과 옥과의 영귀서원 (詠歸書院)에 제향되었으며, 대광보국숭록대부 영의정 겸 영경연·홍문관·예문관·춘추관· 관상감사에 추증되었다. 시호는 문정(文正)이다.

[느낀점]

이 글은 조선 전기의 문신이자 학자였던 하서(河西) 김인후(金麟厚)가 소쇄원(瀟灑園) 주인이 보낸 서찰에 대한 답장의 서찰로써 칠언절구의 시를 적어 보낸 글씨입니다.

소쇄원(瀟灑園)은 현재 전라남도 담양군 남면 지곡리에 소재한 정원(庭園)속에 있는 정자인데 16세기 초기에 양산보(梁山甫, 1503~1557)가 30세경에 스승인 조광조(趙光祖)가 유배되자 세상의 뜻을 버리고 고향으로 내려와 깨끗하고 시원하다는 의미를 담아 조성한 곳으로, 1536년에 지은 송강 정철(鄭澈)의 시에서도 소쇄원이라는 명칭이 나오며, 김인후(金麟厚)가 1548년(명종 3년)에 지은 오언절구(五言絶句)의 48영(詠) 율시(律詩)도 남아 있습니다.

자료에 따르면 하서(河西) 김인후(金麟厚)는 그의 나이 33세 때인 1543년에 부모의 봉양을 위해 지금의 곡성인 옥과현감(玉果縣監)으로 나갔으며, 35세 때인 1545년 인종이 죽고 곧이어 을사사화가 일어나자 병을 이유로 고향인 장성에 돌아가 성리학 연구에 전념하였다 하는 기록이 있으므로 옥과와 장성은 모두 소쇄원에 가까운 지역이라 아마도 이때의 기록이 아닐까 추정됩니다.

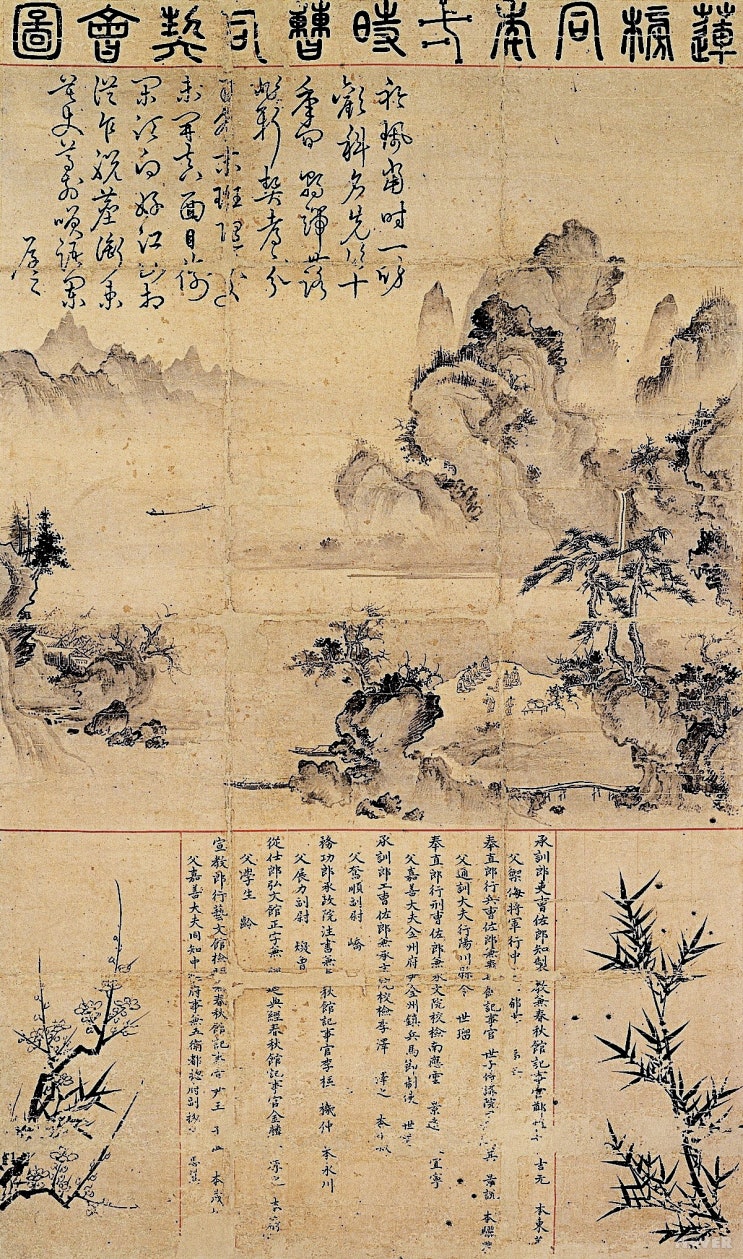

행초서의 빠른 필체로 쓰여진 하서(河西)의 글씨는 국립광주박물관에 소장되어 있는 연방동년일시조사계회도(蓮榜同年一時曹司契會圖)에서도 화려한 필체를 확인할 수 있어 16세기 초기의 글씨를 대표하는 훌륭한 글씨라고 생각됩니다.

[연방동년일시조사계회도(蓮榜同年一時曹司契會圖)와 김인후 글씨]

|

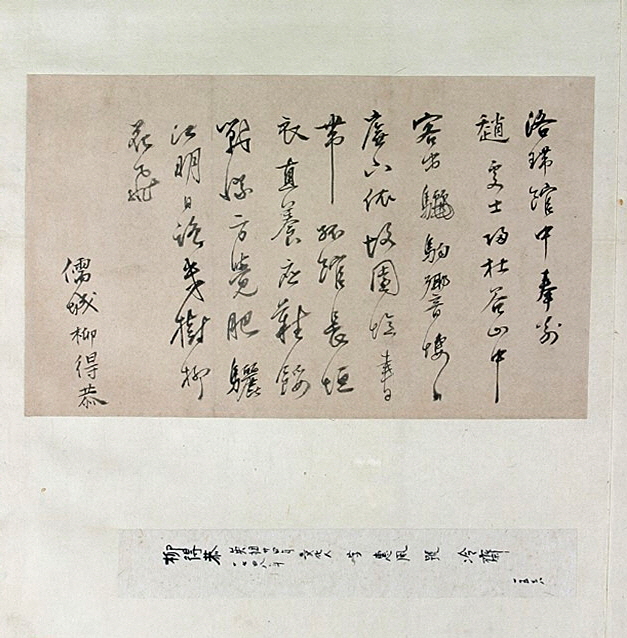

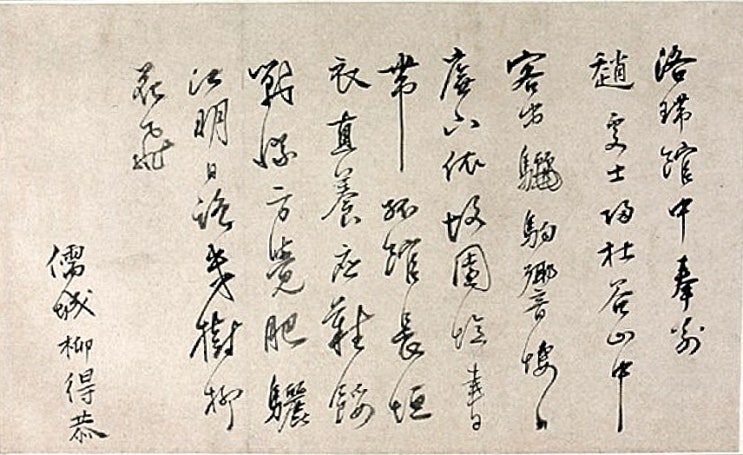

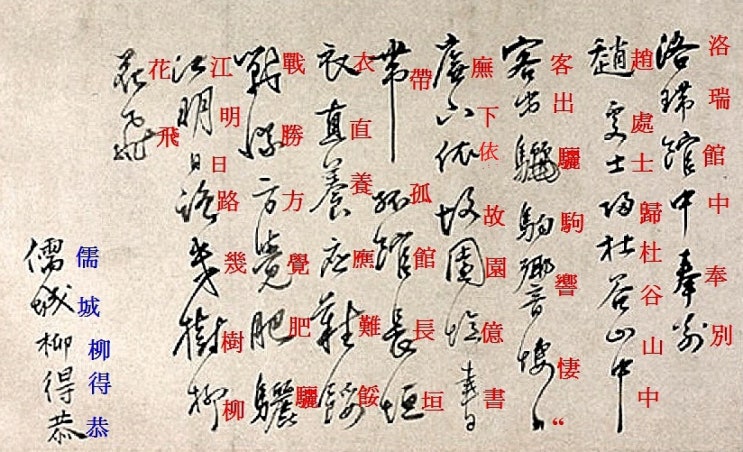

성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 조선후기 북학파 학자 유득공(柳得恭)의 친필 오언율시입니다.

[글씨의 원문과 내용]

洛瑞館中奉別趙處士歸杜谷山中 낙서(이서구)의 집에서 조처사께서 두곡산중으로 돌아가시는 것을 송별하고

客出驪駒響(객출려구향) 손님이 떠나려 송별의 노래 울리니 悽悽廡下依(처처무하의) 서글퍼져 처마 밑에 기대네. 故園憶書帶(고원억서대) 옛 동산의 서대풀이 그리운데, 孤館長垣衣(고관장원의) 쓸쓸한 객사 긴 담장이 옷을 입었네.

直養應難餒(직양응난뇌) 바르게 기르니 마땅히 썩기 어렵고 戰勝方覺肥(전승방각비) 두려움을 이기는 방법을 깨달으니 넉넉해지는데, 驪江明日路(려강명일로) 내일 여강으로 가는 길에 幾樹柳花飛(기수류화비) 몇 나무나 버들 꽃이 날릴까?

儒城 柳得恭 유성 유득공

* 洛瑞(낙서) : 이서구(李書九, 1754~1825)의 자(字). 낙서(洛瑞)는 연암결사(燕巖結社)의 막내로서 서얼 출신(庶孼 出身)이었던 연암(燕巖)의 다른 제자(弟子)들과는 달리 양반 출신(兩班 出身)으로서 과거(科擧)를 통(通)해 출사(出仕)한 후(後), 정조(正祖)의 총애를 받아 승승장구하여 우의정까지 오른 실학파일 뿐만 아니라 조선후기 사가시인(四家詩人)의 한 사람을 꼽히는 명문장가였다. * 奉別(봉별) : 윗사람과 헤어짐. * 趙處士(조처사) : 연구 자료에 의하면 학자 조연구(趙衍龜)로써 자는 경구(景九)이고 호는 경암(敬菴)이다. 임배후(林配垕) · 이희경(李喜經) · 이덕무 · 박제가 등과 교분이 깊었다. * 驪駒(여구) : 털빛이 검은 말. ① 가라말. ② 송별의 노래. * 悽悽(처처) : 마음이 매우 구슬픔 * 廡下(무하) : 처마 밑 * 書帶(서대) : 한(漢)나라 정현(鄭玄)이 불기산(不其山) 기슭에서 후학을 가르칠 때 자라났다는 풀로, 줄기가 부추처럼 길고 질겨 책을 묶는 띠로 사용하였다 한다. 스승의 유적지를 말할 때 인용된다. * 孤館(고관) : 외롭고 쓸쓸한 객사. * 驪江(여강) : 경기도 여주군을 관통하는 남한강을 일컫는다.

유득공(柳得恭, 1748 ~ 1807)

조선 정조 때의 북학파(北學派) 학자이자 '규장각(奎章閣) 4검서(檢書)'의 한 사람이다. 역사 방면에 뛰어난 저술을 남겼으며, 문학에도 뛰어나 한시사가(漢詩四家)의 한 사람으로 꼽힌다. 저술 가운데 《발해고》를 통해 발해의 역사적 중요성을 강조하며 ‘남북국시대론’의 효시를 이루었다.

본관은 문화(文化)이고, 자는 혜풍(惠風)·혜보(惠甫), 호는 영재(冷齋)·영암(冷菴)·가상루(歌商樓)· 고운당(古芸堂)·고운거사(古芸居士)·은휘당(恩暉堂) 등이다. 증조부와 외조부가 서자였기 때문에 서얼 신분으로 태어났다. 부친이 요절하여 모친 아래에서 자랐고, 18, 19세에 숙부인 유련(柳璉)의 영향을 받아 시 짓기를 배웠으며, 한시(漢詩)에 뛰어난 재능을 보여 박제가(朴齊家)·이덕무(李德懋)·이서구(李書九)와 더불어 한시사가(漢詩四家) 또는 후사가(後四家)로 꼽힌다. 20세를 지나서는 박지원(朴趾源)·이덕무·박제가와 같은 북학파 인사들과 교유하기 시작하였다.

1774년(영조 50) 사마시(司馬試)에 합격하여 생원(生員)이 되었고, 1779년(정조 3) 박제가· 이덕무·서이수(徐理修)와 함께 규장각 검서관(檢書官)에 임명되어 '4검서'라 불린다. 이를 계기로 서얼출신이라는 신분제약에서 벗어나 관직을 두루 거쳐 포천현감(抱川縣監)· 양근군수(楊根郡守)·광흥창주부(廣興倉主簿)·사도시주부(司寺主簿·가평군수(加平郡守)· 풍천도호부사(豊川都護府使) 등을 역임하였다. 1800년 그를 아끼던 정조가 승하하자 관직에서 물러나 은거하다가 1807년(순조 7)에 60세를 일기로 사망하여 양주(楊州) 송산(松山 : 의정부시 송산동)에 묻혔다. 생전에 그는 개성·평양· 공주 등과 같은 국내의 옛 도읍지를 유람하였고 두 차례에 걸쳐 연행(燕行)하고 돌아왔으니, 이 경험을 토대로 문학과 역사 방면에 뛰어난 저술을 남겼다.

첫째, 시문과 관련된 것으로서 자신의 시문을 모은 《영재집(冷齋集)》과 한국의 역대 시문을 엮은 《동시맹(東詩萌)》(1772)이 있다. 둘째, 중국 여행과 관련된 것으로서 청나라 문사들의 시문을 모은 《중주십일가시선(中州十一家詩選)》(1777)이 있으니, 나중에 《병세집(竝世集)》 (1796)으로 완성되었다. 연행과 직접 관련된 것으로서 《열하기행시주(熱河紀行詩註)》 《연대재유록(燕臺再游錄)》이 있고, 연행할 때의 단상(斷想)들을 모아 놓은 《금대억어(金臺臆語)》가 《후운록(後雲錄)》에 수록되어 있다. 셋째, 신변 잡사와 단상들을 연대순으로 써내려간 《고운당필기(古芸堂筆記)》와 한국의 세시풍속을 최초로 기록한 《경도잡지(京都雜志)》가 있다. 《경도잡지》는 뒤에 김매순(金邁淳)의 《열양세시기(洌陽歲時記)》, 홍석모(洪錫謨)의 《동국세시기(東國歲時記)》 편찬에 큰 영향을 주었다. 넷째, 역사서로서《이십일도회고시(二十一都懷古詩)》《발해고(渤海考)》《사군지(四郡志)》가 있다.

그는 역사가라기보다는 시인이었으므로 그의 역사인식은 문학론에서 비롯되었다. 다른 북학파 인사들과 마찬가지로 훌륭한 시를 짓기 위해서는 동서고금을 막론하고 모든 문학작품들을 섭렵해야 한다는 생각을 가졌다. 이에 따라 중국 서적을 다양하게 섭렵하였고, 한국역사에도 애정을 가지게 되었다. 그리고 만주 ·몽골 ·회회(回回) ·안남(安南:베트남) ·남장(南掌:라오스) ·면전(緬甸:미얀마) ·타이완 ·일본 ·류큐[琉球] 및 서양의 홍모번(紅毛番 : 영국) ·아란타(阿蘭陀 : 네덜란드)에도 관심을 가짐으로써 중국 일변도의 세계관에서 벗어날 수 있었다.

비록 그의 역사관을 체계적으로 보여주는 것은 없지만, 처음에 남방 중심의 역사 인식에서 출발하여 점차로 북방 중심으로 변모해갔고, 그 결과 《발해고》 《사군지》를 저술하여 한국사학사에서 뚜렷한 족적을 남길 수 있었다. 그는 《발해고》를 통하여 발해의 옛 땅을 회복하여야 한다는 생각을 피력하였고, 《사군지》 에서는 북방 역사의 연원을 밝혀보고자 하였다. 특히 《발해고》 머리말에서 고려가 발해 역사까지 포함된 ‘남북국사(南北國史)’를 썼어야 했는데 그러지 않았다고 비판한 뒤에, 발해를 세운 대씨(大氏)가 고구려인이었고 발해의 땅도 고구려 땅이었다고 하여 발해가 고구려를 계승한 나라임을 주장함으로써 ‘남북국시대론’의 효시를 이루었다. 이상과 같은 그의 역사 인식은 나중에 정약용(丁若鏞) ·한치윤(韓致奫) 등의 연구 업적이 나올 수 있는 토대를 마련하였던 것으로 평가된다.

[느낀점]

고려가 발해의 역사를 기록을 남기지 않아 발해 영토가 거란과 여진에게 넘어가 버린데다가, 이 땅을 되찾으려 하여도 근거가 없게 되었다고 한탄하여 발해의 땅을 우리의 잃어버린 영토의 한 부분으로 보고 『발해고(渤海考)』를 저술한 실학자 유득공의 친필 시입니다.

친필의 글씨는 이서구(李書九)의 집에서 이별하는 조연구(趙衍龜)와의 아쉬움과 서글픔을 오언율시로 지은 시인데, 글의 서두에 ‘봉별(奉別)’이라는 존칭을 사용하는 것으로 보아 조연구(趙衍龜)는 유득공보다 연상의 사람임을 알 수 있습니다.

조선 후기의 학자 이덕무의 저술한 청장관전서 『청장관전서(靑莊館全書)』에서 ‘산인(山人) 조연구는 학문이 넓고 옛것을 좋아한다.‘라고 말하고 있고 우리나라 여러 제유(提喩)들의 심성이기(心性理氣)에 대한 글을 수집 편찬한 기록이 있는 것으로 보아 학문의 깊이가 상당한 재야의 학자임에 틀림이 없다고 말할 수 있습니다.

따라서 유득공은 이렇게 학문이 높은 조연구를 보내며 아쉬워하면서도 둘째시 마지막 구절을 「幾樹柳花飛(기수류화비)」라 하며 이분의 가시는 길을 진심으로 배웅하고 있는 것입니다.

제목에서 조처사가 머무는 두곡산(杜谷山)을 찾아보면 경북 청도에 두곡산이 있고, 경남 함안군 여항면과 경남 의령군 지정면, 경남 밀양시 매전면, 전라남도 남원시 등지에 두곡(杜谷) 마을이 있어 위에서 말하는 두곡산중이 어디를 말하는지는 정확히 알 수 없습니다. 글자 그대로 해석하면 ‘두곡산중(杜谷山中)’이란 ‘두보가 노닐던 계곡의 산 속’이란 의미이니 도심지와 멀리 떨어진 신속의 은거지로 보여집니다.

행초체로 적은 작자의 글씨는 두 글자를 서로 이어 쓰는 것을 즐기는 성격으로써 글씨가 매우 날렵하면서도 생기가 넘쳐나는 달필의 아름다운 글씨입니다. |

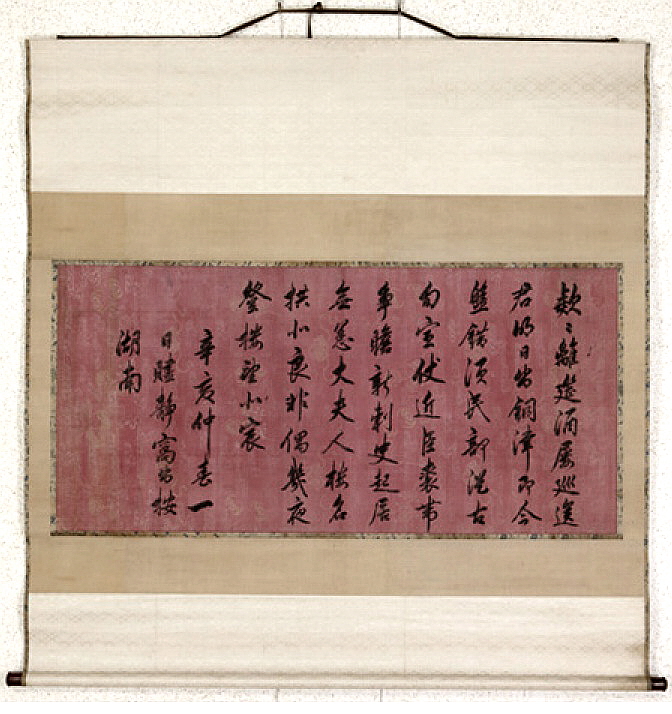

국립진주박물관에 소장되어 있는 조선 제22대 정조 임금의 친필 글씨로써 1791년 2월 1일 전라도관찰사로 부임하는 정민시(鄭民始, 1745∼1800)에게 별도로 써 준 칠언율시입니다.

크기가 세로 75.1cm, 가로 158.3cm로써 일본식으로 장황되어 있는데, 현재 보물(寶物) 제 1632-1 호로 지정되어 있는 작품입니다.

[글씨의 원문과 내용]

款款離筵酒屢巡(관관이연주루순) 느긋한 송별연에 술이 여러 번 돌았으니, 送君明日出銅津(송군명일출동진) 그대를 보내고자 내일은 동작진에 나가겠지. 卽今盤錯須民部(즉금반착수민부) 지금 해결하기 어려운 일은 모름지기 민생 분야이니, 從右旬宣仗近臣(종우순선장근신) 바른 길을 좇아 왕정이 제대로 펴지길 측근 신하에 의지하네.

裘帶爭膽新刺史(구대쟁담신자사) 관복을 입고 품은 뜻을 다투는 지방관이 새로우니, 起居無恙大夫人(기거무양대부인) 대부인께서 병 없이 계시네. 樓名拱北良非偶(루명공북량비우) 누각을 공북(拱北)이라 이름한 게 참으로 우연이 아니니 幾夜登樓望北宸(기야등루망북신) 몇 날 밤이나 누각에 올라 대궐을 바라 볼건가?

辛亥仲春一日 신해년(1791년) 음력 2월 1일 贐靜寫出按湖南 호남으로 나가는 안무사를 전별하고 조용히 옮긴다.

* 款款(관관) : ① 느릿느릿 ② 성실하다 ③ 천천히 ④ 충성스럽다 * 離筵(이연) : 송별연(送別宴) * 銅津(동진) : 동작진 * 卽今(즉금) : ①곧, 이제, 지금, 당장 ②그 자리에서 곧 * 盤錯(반착) : 반근착절(盤根錯節). 뿌리가 얽히고 마디가 어그러짐. 사정이 어렵고 복잡함의 비유. ①매우 처리(處理)하기 어려운 사건(事件) ②세력(勢力)이 단단히 뿌리박혀 흔들리지 아니함. * 旬宣(순선) : 사방을 두루 다스려 왕명을 폄. 순(旬)은 순찰(巡察)의 뜻이고 선(宣)은 왕정(王政)을 편다는 뜻으로, 관찰사가 되어 지방에 왕정을 펴는 것을 의미한다. 《시경(詩經)》 대아(大雅) 강한(江漢) “왕이 소호를 명하여 와서 왕정을 펴게 하였네.[王命召虎 來旬來宣]”에서 유래함. * 近臣(근신) : 임금을 가까이 모시는 신하(臣下) * 裘帶(구대) : 완대경구(緩帶輕裘)의 약칭임. 의관을 전재하다.《진서(晉書)》양호전(羊祜傳)에 “군중에 있을 적에도 완대와 경구로 지내며 몸에 갑옷을 걸치지 않는다.”라 하였음. * 刺史(자사) : 고려시대 주와 군의 지방관 * 大夫人(대부인) : 남의 어머니의 경칭(敬稱). 모당(母堂). 모부인(母夫人) ②천자(天子)를 낳은 부인(夫人) * 拱北(공북) : 모든 별이 북극성(北極星)으로 향하는 것과 같이 사방(四方)의 백성들이 천자(天子)의 덕화(德化)에 귀의(歸依)하는 것. [유사어] 공신(拱辰). * 拱北樓(공북루) : 충청남도 공주시 금성동에 있는 성문. 정면 5칸, 측면 2칸의 팔작지붕 2층누각. 충청남도 유형문화재 37호. 공산성을 감도는 금강가 나루터에 공주시가의 동북단에 인접하여 거대한 문루의 형태로 꾸며져 있다. 누 바깥쪽에 석성이 쌓여 있으며, 누의 중앙 한 칸에 해당되는 부분만이 뚫려 통로를 이루고 있다. * 北宸(북신) : ‘하늘의 북극성’이란 뜻으로 임금 계신 곳으로 ‘대궐’을 뜻함. * 仲春(중춘) : 음력(陰曆) 2월 * 一日(일일) : 일일. 하루. 어느 날. * 出按(출안) : 按撫使(안무사)로 지방에 나감. 안무사는 조선 때 임시 관직으로 ‘지방에 변란이나 재난이 있을 때 왕명으로 특별히 파견되어 백성을 어루만져 위로하던 벼슬’임.

[인장] : [如山如阜如岡如陵如川之方至如月之恒如日之升如南山之壽如松柏之茂], [弘齋], [萬幾之暇]

정민시(鄭民始, 1745 ~ 1800)

1745(영조 21)∼1800(정조 24). 조선 후기의 문신. 본관은 온양(溫陽). 자는 회숙(會叔). 수곤(壽崑)의 증손으로, 할아버지는 광겸(光謙)이고, 아버지는 군수 창유(昌兪)이며, 어머니는 이산보(李山輔)의 딸이다. 숙부 창사(昌師)에게 입양되었다.

1773년(영조 49) 증광문과에 병과로 급제하여 이듬해부터 홍문관수찬· 을 지내면서 세손 정조를 보도(輔導)하여, 정조가 즉위하자 승정원 동부승지가 되었다. 그 뒤 호조참의·성균관대사성·이조참의·규장각직제학·선혜청제조·수어사(守禦使)·대사성· 이조참판 등을 지내다가 1781년(정조 5) 예조판서에 올랐다. 이어 호조 및 이조의 판서를 거쳐 의정부우참찬 겸 선혜청당상에 오르고, 다시 형조 및 공조의 판서와 의정부좌참찬 등을 지내다가 1784년부터 죽을 때까지 평안도관찰사·병조판서 ·함경도관찰사·장용위대장(壯勇衛大將)·돈녕부판사 등을 차례로 지냈다.

함경도 관찰사 때 덕원부 적전사 용주리(德源府赤田社湧珠里)의 옛 터에 비를 세울 것을 주청하고 곧 실시하였으며 다시 규장각 제학ㆍ호조판서ㆍ전라도 관찰사를 역임하고 장용영(壯勇營) 제조가 되어 태복(太僕)에 속하였던 마장면 목리(馬場面目里)를 배봉진 (拜峰鎭)에 이속케 하였으며, 선혜청 제조로 전임 삼남(三南) 약재의 진상을 반감시키게 하고 또 호남비미(湖南備米)를 경조(京兆 : 서울)에 붙이게 하고 기유무미(己酉貿米)ㆍ별검미 (別檢米)를 진청(賑廳)에 붙이게 하는 것을 주장하여 실시하였다.

우찬성 때는 목마(牧馬) 사업에 대하여 먼저 암컷을 사육하여 양마를 얻는 데 치중할 것을 주장하여 북관빈마(北關牝馬)의 수입금지 규정을 해제하도록 주청하였다. 다시 행사직(行司直)ㆍ총융사ㆍ장용 대장 등을 거쳐 우빈객(右賓客)에 이르러 사망했다. 정조가 즉위하면서 홍국영(洪國榮)과 함께 발탁되어 한세상의 권력이 모두 돌아갔으나 끝까지 분수를 지켜 정조의 극진한 사랑을 받았다. 그가 죽었다는 소식을 들은 정조는 시장(諡狀)을 거치지 않고 바로 증직과 시호를 내리기도 하였다. 그러나 순조가 즉위하여 벽파(僻派)의 대왕대비 정순왕후 김씨(貞純王后金氏)가 청정하게 되자 사리사욕을 도모한 죄로 삭탈관직되었다. 뒤에 아들 성우(性愚)의 상소로 복관되어, 우의정에 추증되었다. 시호는 충헌(忠獻)이다.

[익히는 글자]

款 酒 屢 送 出 錯 從 恙 望

北 亥 寫

[느낀점]

이 글씨는 금니(金泥)와 은니(銀泥)로 모란, 박쥐, 구름무늬 등이 화려하게 새겨져 있는 분홍색 비단에 행초체로 쓴 조선 제22대 임금 정조대왕의 친필 글씨입니다. 보물(寶物) 제 1632-1 호로 지정되어 있는 이 글씨는 원래 경남 사천 출신의 재일교포 사업가인 김용두(金龍斗)씨가 일본에서 구입하여 국립진주박물관에 기증한 것으로써 현재 일본식으로 장황되어 있어, 이 작품이 일제 강점기 시절 일본에 들어가서 다시 표구 되었음을 알 수 있습니다.

글씨는 정조 임금 특유의 활달하고 힘찬 행초체의 글씨로 두 수의 칠언율시를 직접 지어 쓴 글씨인데, 그의 스승이자 측근의 신료였던 정민시(鄭民始)를 전라도 관찰사로 보내며 느끼는 마음을 이 시에 담았습니다.

정민시는 정조가 세손시절에 세자시강원필선을 맡아 홍국영과 함께 세손을 공부시킨 스승이었으며, 정조가 임금이 된 후에는 홍국영과 함께 총애를 받고 발탁되어 몇 해 동안에 요직을 두루 역임하며 재상의 반열에까지 올랐던 인물입니다.

원래 평범한 집안이었으나 지위가 갑자기 높아져 한 시대를 위압했던 홍국영이 쫓겨난 뒤에도 그에 대한 정조의 사랑은 변하지 않아 홍문관, 예문관과 대장(大將)을 여러 번 거쳤으며 늘 재정을 관리하도록 임무를 맡는 등 중신으로써 영조의 특별한 신임과 사랑을 받았습니다.

이 글씨를 쓴 1791년은 정조 재임 15년째가 되던 시기로써 즉위초기 실세였던 측근 홍국영을 제거하고 탕평책에 의한 인재를 등용하며 왕권을 다지고 있던 시기로 이해 초기 그의 스승이었던 정민시를 조선의 곡창지대인 호남 땅인 전라도관찰사로 임명하고 전날 축하연을 베푼 뒤 정민시가 현지로 떠나고 나서 그 아쉬움을 시로 적어 별도로 당사자에게 전하였던 것입니다.

글씨의 내용을 보면 정조의 심적 상태가 아주 잘 드러나 있어 정조의 성격도 일부 알아차릴 수 있는데, 두 수의 시(詩) 중에서 첫째 수는 정치로 해결하기가 매우 어려운 게 민생(民生) 인데 정민시(鄭民始)를 측근으로 신임한다는 마음을 드러내고 있고, 둘째 수에서는 모친과 임금이 모두 한양에 있으니 현지에서 방탕하지 말고 언제나 임금을 생각해 달라는 마음을 감정으로 호소하고 있어 이채롭습니다.

현재도 그렇지만 과거 통신수단이 빈약하고 수도로부터 매우 먼 거리에 있는 지방의 책임관으로 나가는 신료에게 정조는 이 시에서 믿지만 항상 지켜보고 있다는 뜻을 감정에 호소하는 방법을 사용함으로써 신료의 충성도를 극대화 시키고 있는 것입니다.

정민시는 정조 24년인 1800년에 56세로 사망하였는데, 정조가 사망의 소식을 듣자마자 당시 판돈녕부사였던 그를 홍문관으로 하여금 시장(諡狀)을 기다리지 않고 즉시 시호를 정했으며, 각종 부의도 이미 대내에서 내린 것 이외에 해당 조(曹)에서 곱으로 주도록 하였습니다. 또한 관곽(棺槨)을 보내고, 조상(弔喪), 제사, 호상 등도 내각에서 조례에 비추어 거행하도록 했으며, 그의 아들도 복을 마치면 벼슬에 기용하고, 3년까지 녹봉을 보내주는 일도 대신에게 하는 것과 똑같이 하도록 하여 정조가 그를 얼마나 신임하였는지 알 수 있습니다.

술과 담배를 좋아하였던 정조는 주군으로써 측근의 신료를 관리하고 사랑하는 하나의 방법을 이 한편의 글씨를 통해 엿볼 수 있어, 현대를 살아가는 우리 시대에도 전해받는 메시지가 적지 않습니다.

|

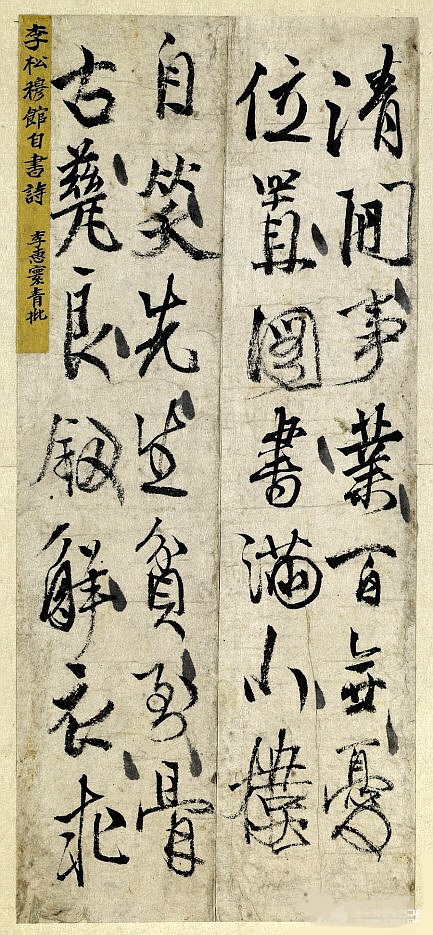

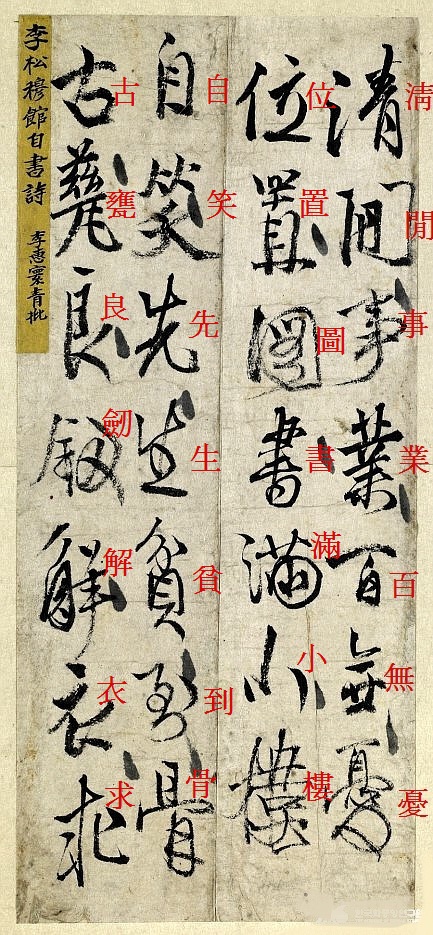

성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 서첩 『근묵(槿墨)』에 들어 있는 조선후기 영조시기 27세로 요절한 송목관(松穆館) 이언진(李彦瑱)의 글씨입니다.

[글씨의 원문과 내용]

[제화글 1]

淸閒事業百無憂(청한사업백무우) 일이 한가하니 아무 근심이 없는데, 位置圖書滿小樓(위치도서만소누) 놓여있는 서화가 작은 누각에 가득하네. 自笑先生貧到骨(자소선생빈도골) 우습다. 선생의 가난이 뼈에 사무치는데, 古甕良劒解衣求(고옹량검해의구) 오래된 그릇과 좋은 칼은 옷을 팔아 구하네.

* 淸閒(청한) : 깨끗하고 고요함. 한가하다. 여유롭다. 한가하고 비어있다. * 自笑(자소) : 저절로 웃음이 나와, 자신을 비웃으며.

[제화글 2]

李松穆館自書詩 이송목관(이언진)의 친필 시이다. 李惠寰靑批 이혜환(이용휴)이 푸른색 비점을 찍었다.

* 靑批朱批(청비주비) : 푸른색 비평과 붉은색 비평. 비점은 시가나 문장 따위를 비평하여 아주 잘된 곳에 찍는 둥근 점을 말함.

이용휴(李用休, 1708 ~ 1782)

1708년(숙종 34)∼1782(정조 6). 조선 후기의 문인. 본관은 여주(驪州). 자는 경명(景命), 호는 혜환재(惠寰齋). 아버지는 이침(李沉)이다. 이잠(李潛)의 조카이며 남인 실학파의 중심이었던 이가환(李家煥)의 아버지이다. 어려서는 작은아버지 이익(李瀷)의 문하에서 배웠다. 일찍이 진사시에 합격하나 관직에 뜻을 두지 않고 세속의 일에서 벗어나 옛 성현들의 책에 모범을 두고 옛사람의 문장을 몸으로 익히는 데에 모든 노력을 쏟았다. 음보(蔭補)로 벼슬이 첨지중추부사에 이르렀다.

그는 실학의 학맥을 따라 천문·지리·병농 등 실제 생활에 도움이 되는 학문에 조예가 깊었다. 그의 작품은 이러한 사상에 입각한 것이 많다. 특히 하층민 입장에서 그들에 관한 전(傳)을 썼다. 「해서개자(海西丐者)」라는 한문소설에서 거지[丐乞]와의 묻고 답하는 내용을 통해 그 거지가 순진하고 거짓 없는 마음씨를 가졌다고 한데 이어서, 거친 들판, 옛 산협에 숨은 선비 또는 농촌에서 일하는 이들 가운데에 참된 사람이 있을 것이라고 하고 있다. 이러한 표현은 정통의 전 양식과는 성격이 다르다.

「해서개자」 통해 그의 문학관은 영달을 위한 수단이 아닌 문학 그 자체의 진실을 추구하자는 것으로 볼 수 있다. 또 주자학적 권위와 구속을 부정하는 자세를 취했다. 그러나 한편으로 사상적 고민이 깊지 않은 한계를 지녔던 것으로 평가된다. 그는 문인의 사명과 창작하는 방법을 진지하게 고민했고, 30여년을 문장가로서 남인계의 문권을 잡았다. 작품으로는 신광수(申光洙)가 연천고을에 사또로 부임할 때 지어 준 「송신사군광수지임연천 (送申使君光洙之任漣川)」등이 있고, 저서로는 『탄만집』·『혜환시초(惠寰詩抄)』와 『혜환잡저(惠寰雜著)』가 있다.

이언진(李彦瑱, 1740 ~ 1766)

본관은 강양(江陽). 자는 우상(虞裳), 호는 송목관(松穆館)·창기(滄起). 세거지지(世居之地: 대대로 살고 있는 고장)는 서울이며, 대대로 역관을 지낸 집안에서 태어났다. 이용휴(李用休)에게 수학하였다.

1759년(영조 35) 역과(譯科)에 합격하여 사역원주부가 되었고, 1763년 통신사 조엄(趙曮)을 수행, 역관으로 일본에 다녀왔다. 어려서부터 재주가 뛰어나 시문과 서예에 능하여 스승 이용휴에게 영이적(靈異的) 천재로 인정받았다. 그의 시는 자연·영물·회고·풍자·변새(邊塞)·궁원(宮怨) 등 다양한 내용을 소재로 다루고 있으며, 성당(盛唐)의 시풍에 많은 영향을 받고 있으며, 대개 수준 높은 걸작들이다.

27세에 요절하였다. 죽기 전 모든 초고를 직접 불살라버려 남아 있는 것이 별로 없으나, 초고를 불사를 때 그의 아내가 빼앗아 둔 일부의 유고가 『송목관신여고(松穆館燼餘稿)』라는 이름으로 편집되어 전한다. 생전에 그를 문전박대(門前薄待)했던 연암(燕巖) 박지원(朴趾源)이 사후에 그를 애도하며 한문소설《우상전(虞裳傳)》을 쓰는 등 그에 대한 몇 편의 전기(傳記)들이 있을 뿐이었는데, 2008년 한성대학교 지식정보학부 강순애 교수가 그의 친필 서첩『우상잉복(虞裳剩馥)』을 발견하였다.

[느낀점]

조선 영조 때 중인계급 출신의 천재 시인 이언진(李彦瑱)이 직접 쓴 칠언절구의 자작시입니다.

시의 내용은 작자가 어느 존경하는 우인의 집을 방문하였는데, 그 사람의 생활 형편이 매우 어렵고 가난한데도 불구하고 작은 누각에는 서화와 골동이 넘쳐난다는 감탄의 글을 적고 있습니다.

이언진이 생존 하였던 이 시기는 상공업이 활발하게 발달하면서 중인계급 출신들이 부를 축적하기도 하였고 이에 따라 서화나 골동을 수집하는 열풍이 매우 크게 일어났는데, 석농(石農) 김광국(1727~1797)과 같은 중인 출신의 조선 최고 서화 골동 수집가도 이 식의 인물입니다.

작자 이언진은 역관으로 근무한 중인 출신으로 27세에 요절하여 많이 알려지지 않은 인물이지만, 그의 남겨진 자작시를 통해 허난설헌, 이정, 전기와 같은 천재 예술가와 동등한 반열에 있는 인물로 인정받고 있습니다.

칠언절구의 그의 시는 행서로 쓰여져 있는데, 글씨의 필획이나 서체로 보아 썩 잘 쓴 글씨는 아니지만 천재 시인으로서의 번뜩이는 지혜와 앞서가는 마음이 읽혀집니다.

|

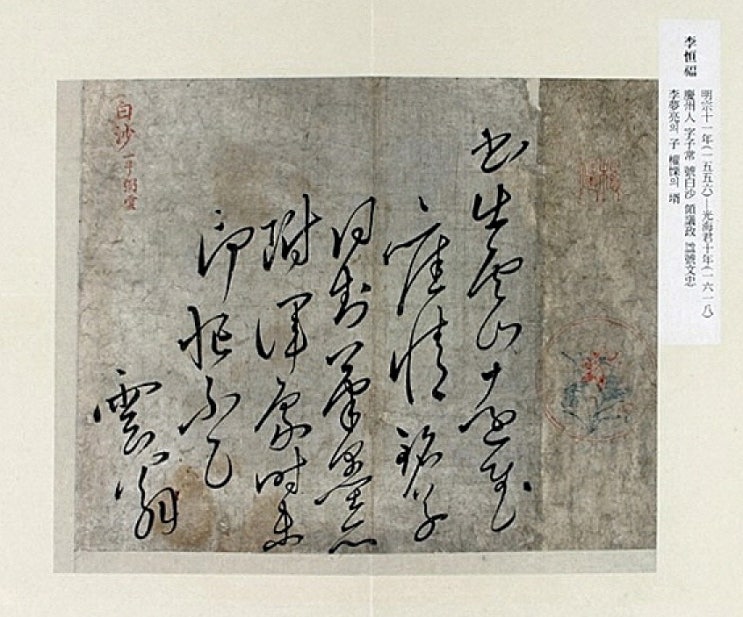

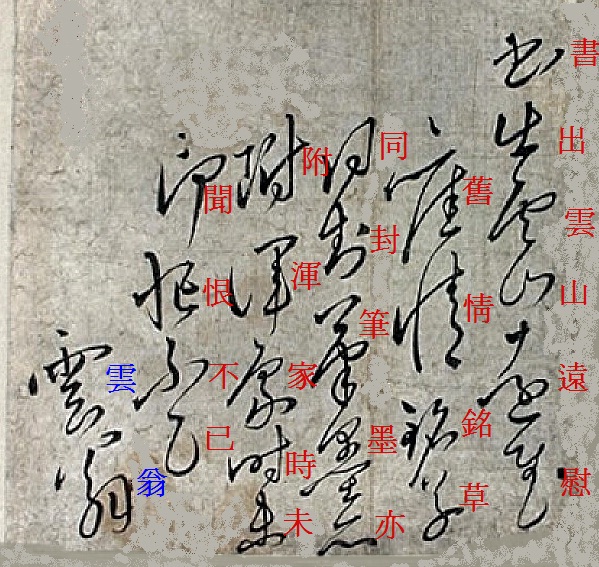

성균관대학교 박물관에 소장중인 백사(白沙) 이항복(李恒福)의 간찰입니다. 가로 26cm, 세로 31cm의 이 필묵은 선현들의 필적을 수록한 서첩『근묵(槿墨)』에 들어 있습니다.

[글자의 원문과 내용]

書出雲山遠 글을 쓰는데 구름이 멀리 산에 걸쳐있어 慰舊情 옛 정을 위로 받으며 銘草同封 (마음을) 쓴 글씨와 함께 동봉합니다.

筆墨亦附 또한 글을 덧붙이자면 渾家時未聞 집안 식구의 소식을 아직 듣지 못해 恨不已 한스럽습니다.

雲翁 운옹

* 渾家(혼가) : 한 집안의 온 식구(食口), 온 집안 * 筆墨(필묵) : 필묵; 붓과 먹; 또, 그것으로 쓴 글씨[필적]. * 不已(불기) : …해 마지않다. 멈추지 않다.

이항복(李恒福, 1556 ~ 1618)

본관 경주(慶州)이고, 자는 자상(子常)이며, 호는 백사(白沙)·필운(弼雲)·청화진인(淸化眞人)· 동강(東岡)·소운(素雲) 등이다. 형조판서와 우참찬을 지낸 이몽량(李夢亮)의 아들이며 권율(權慄) 장군의 딸과 혼인하였다. 어렸을 때, 훗날 함께 재상이 된 이덕형(李德馨)과 돈독한 우정을 유지하여 오성(鰲城)과 한음(漢陰)의 우정과 해학이 얽힌 일화가 오랫동안 전해오게 되었다.

1580년(선조 13) 알성문과에 병과로 급제하고 1581년 검열(檢閱)이 되었으며, 1583년 사가독서(賜暇讀書)를 하였다. 이이의 문하로 서인에 속했다. 이후 저작(著作)·박사·정언(正言)·수찬(修撰) 등 언관직을 두루 거쳤으며, 1589년 예조정랑으로 정여립(鄭汝立)의 옥사를 다스리는데 참여했다. 1590년 정여립의 옥사를 무난히 수습한 공으로 평난공신(平難功臣) 3등에 올랐다. 1592년 임진왜란이 일어나자 도승지로 선조를 호종하여 의주로 갔으며, 전란 중에 병조판서가 되었으며 한음 이덕형을 명나라에 급파하여 군대의 파병을 요청하는 한편 국왕의 근위병을 모집하는 데 주력하였다.

1595년 이조판서에 올랐다가, 1597년 정유재란이 일어나자 다시 병조판서를 맡아 전란을 지휘하는데 앞장섰다. 1598년 조선이 왜와 함께 명나라를 치려고 한다는 오해가 발생하자 목숨을 걸고 이를 해결하기 위해 진주사(陳奏使)가 되어 명나라를 다녀왔다. 그의 탁월한 외교적 수완으로 전란을 무사히 극복하여 그 공로가 인정되었으며 1599년 우의정을 거쳐 이듬해에 영의정이 되었으며, 1602년 오성부원군(鰲城府院君)에 진봉되었다.

광해군이 즉위한 후에도 정승의 자리에 있었으나, 대북파(大北派)들과는 정치적 입장이 달랐으며 1617년 이이첨(李爾瞻) 등 강경 대북파가 주도한 폐모론(廢母論)에 적극 반대하다가 1618년 삭탈관직되었다. 이후 북청(北靑)으로 유배되었다가 그곳에서 죽었다. 귀양가는 길에 자신의 억울한 심정을 표현한 시조가 유명하다.

《철령 높은 봉에》 철령 높은 봉에 쉬어 넘는 저 구름아 고신원루를 비삼아 띄었다가 님 계신 구중심처에 뿌려 본들 어떠리.

사후에 복관되고 청백리(淸白吏)에 녹선되었다. 임진왜란, 정유재란 당시 5번이나 병조판서에 오를 만큼 선조의 신임을 받았으며, 전란 후에는 그 수습책에 힘썼다. 고향인 포천의 화산서원(花山書院)과 북청의 노덕서원(老德書院)에 제향되었다. 저서로는 《백사집》 《북천일록(北遷日錄)》 《사례훈몽(四禮訓蒙)》 등이 있다. 《연려실기술(燃藜室記述)》 〈선조조상신(宣祖朝相臣)〉조에 행적이 소개되어 있다. 서울 부암동에는 이항복의 별장터로 추정되는 곳이 남아있으며 이 계곡을 '백사실계곡'이라고 부른다.

[느낀점]

조선중기 문신이었던 백사(白沙) 이항복(李恒福)이 초서로 쓴 간찰입니다. 글씨의 말미에 ‘운옹(雲翁)’이라는 표현과 간찰의 내용에 식구들의 소식이 궁금하다고 적은 것으로 보아 일본과의 전쟁 마지막 시기에 어딘가 멀리 떠나거나 멀리 있으면서 가까운 동료에게 쓴 편지로 보이니 아마도 1598년 진주사(陳奏使)가 되어 명나라를 다녀오던 시기의 것이 아닐까 추측해 봅니다.

글씨는 가는 붓으로 빠르게 써 내려간 초서체인데, 필체가 썩 우수해 보이지는 않지만 백사(白沙)만의 독특한 필체가 여럿 글자에서 확인할 수 있는 좋은 자료입니다.

이 시대 이름난 다른 문인들과 마찬가지로 백사(白沙)는 여러 호를 사용하였는데, 그중 필운(弼雲), 소운(素雲) 등 ‘구름[雲]’을 뜻하는 글자가 들어간 호가 많고 이 서간에서도 내용에 운산(雲山)이 있는데 글씨의 말미에 자신을 ‘운옹(雲翁)’이라 하며 자신을 구름에 많이 비유했음을 알 수 있습니다.

아마도 오랜 전란으로 나라가 피폐해지고 백성이 고난을 당하는 시대에 관료로 있으면서 모든 것을 훌훌 던져 버리고 구름처럼 떠다니거나 강호에 은거하고 싶은 마음의 생각을 이렇게 드러내고 있는 게 아닐까 생각해봅니다. |

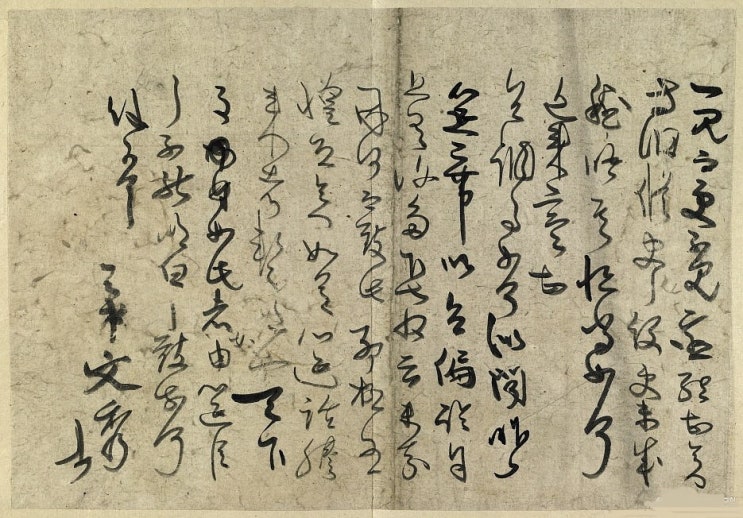

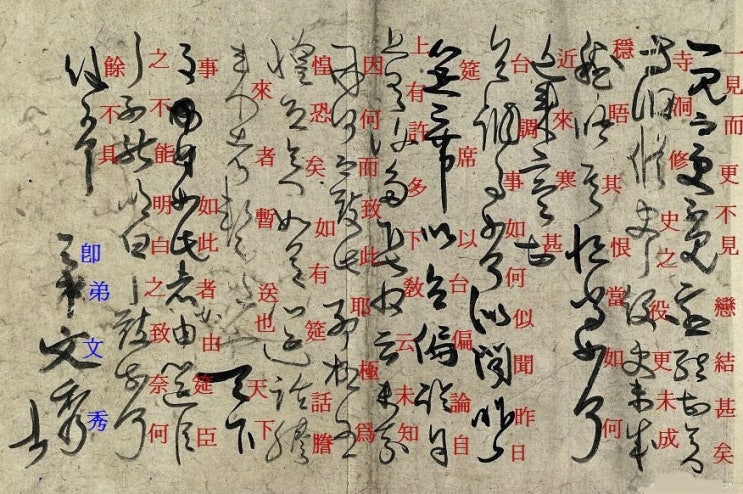

성균관대학교 박물관에 소장되어 있는 18세기 영남지방 암행어사로 활동한 박문수(朴文秀)의 간찰(簡札)입니다. 가로 32cm 세로 21.8cm 크기로써 오세창 선생이 편집한 서간첩 『근묵(槿墨)』속에 포함되어 있습니다. 글자의 원문은 공개되어 있는 자료를 참고 하였고, 일부 틀렸다고 생각되는 글자를 바로잡아 해석하였습니다.

[글씨의 원문과 내용]

一見而更不見 戀結甚矣 한번 뵙고는 다시 뵙지 못하여 몹시 그립습니다. 寺洞修史之役 사동(寺洞)에서 사서를 편찬하는 일로 更未成穩晤 其恨當如何 다시 편안하게 뵙지 못한 그 한을 어찌해야 좋겠습니까? 近來寒甚 台調事如何 최근 추위가 심한데 건강은 어떠하신지요? 似聞昨日筵席 以台偏論 들으니 어제 연석에서 저를 두고서 논하고 비판하였다는데 自上有許多下敎云 윗자리에 있기 때문에 하교하여 말하는 게 허다한데 未知因何而致此耶 무엇 때문에 이렇게 되었는지 아직 몰라서 極爲惶恐矣 지극히 놀랍고 두렵습니다. 如有筵話謄來者 연석에서의 대화 기록을 찾아오는 사람이 있다면 暫送也 잠시 보내 주십시오.

天下事 如此者 세상사에서 이런 자와 같이 由筵臣之不能明白之致 뚜렷하고 분명함에 이르지 못하는 경연의 신료들을 奈何 어찌해야 좋겠습니까? 餘不具 나머지는 갖추지 못합니다. 卽弟文秀 아우 문수

* 戀結(연결) : 사랑하고 그리며 잊을 수가 없음 * 寺洞(사동) : 종로구 관훈동 · 견지동 · 인사동에 걸쳐 있던 마을로서, 탑골공원 자리에 큰 절인 원각사(圓覺寺)가 있던 데서 마을 이름이 유래되었다. → 대사동 [마을] * 修史(수사) : 사서(史書)를 편찬하다. * 筵席(연석) : 임금이 신하들과 더불어 자문주답(諮問奏答)하면서 경전(經典)을 강론(講論)하거나 시사(時事)를 의논하는 자리를 말함. * 偏論(편론) : (남이나 타당(他黨)을) 논난(論難)함. 남이나 다른 당을 논하여 비난함. * 許多(허다) : 매우 많음 * 惶恐(황공) : 놀라고 두렵다. 황공하다. 부끄럽고 황송하다. * 筵臣(연신) : 경연(經筵)이나 서연(書筵) 등에서 경전(經典) 등을 강론(講論)하는 신하를 말함. 혹은 경연 등에 참석하는 신하를 총칭하여 부르기도 함. * 奈何(나하) : ① 어떻게 하다 ② 어찌 ③ …를 어찌하겠는가 ④ (nàihé) (누구를) 어떻게 하다

박문수(朴文秀, 1691~1756)

본관은 고령(高靈). 자는 성보(成甫), 호는 기은(耆隱). 이조판서 장원(長遠)의 증손으로, 할아버지는 세마(洗馬) 선(銑)이고, 아버지는 영은군(靈恩君)항한(恒漢)이며, 어머니는 공조참판 이세필(李世弼)의 딸이다.

1723년(경종 3) 증광 문과(增廣文科)에 병과로 급제해 예문관검열(藝文館檢閱)로 뽑혔다. 이듬 해 세자시강원설서(世子侍講院說書)·병조정랑에 올랐다가 1724년(영조 즉위년) 노론이 집권할 때 삭직되었다. 1727년 정미환국으로 소론이 기용되자 다시 사서(司書)에 등용되었으며, 영남 암행어사로 나가 부정한 관리들을 적발하였다. 이듬해 이인좌(李麟佐)의 난이 일어나자 사로도순문사(四路都巡問使) 오명항(吳命恒)의 종사관으로 출전, 전공을 세워 경상도관찰사에 발탁되었다. 이어 분무공신(奮武功臣) 2등에 책록되고 영성군(靈城君)에 봉해졌다. 같은 해 도당록(都堂錄)에 들었다. 1730년 대사성·대사간·도승지를 역임했으며, 충청도에 암행어사로 나가 기민(饑民)의 구제에 힘썼다. 1732년 선혜청당상(宣惠廳堂上)이 되었고, 1734년 예조참판으로 재직 중에 진주사(陳奏使)의 부사(副使)로 청나라에 다녀왔다. 그 뒤 호조참판을 거쳐, 1737년 도승지를 역임한 뒤 병조판서가 되었다. 이 때 병조 자체 내에 인신(印信)이 없어 군무의 신속한 입송(入送)에 불편을 주고, 간리(奸吏)가 중간에 농간을 부리는 폐단이 있었다. 이는 군기의 중요성에 비추어 많은 문제점을 야기할 수도 있어, 왕에게 주청해 병조판서와 이군색(二軍色)의 인신을 만들었다. 1738년 다시 동지사(冬至使)로 청나라에 다녀왔으나 앞서 안동서원을 철폐시킨 일로 탄핵을 받아 풍덕부사로 좌천되었다. 1739년 함경도관찰사가 되었고, 1741년 어영대장(御營大將)을 역임하였다. 이어 함경도에 진휼사(賑恤使)로 나가 경상도의 곡식 1만 섬을 실어다 기민을 구제해 송덕비가 세워졌다. 다음 해 병조판서로 재직시 지리적 여건으로 봉군(烽軍)의 충원이 어려운 북도(北道)에 각 지방에 정배(定配)된 봉무사(烽武士)로서 변통할 것을 주청해 이를 시행하게 하였다.

1743년 경기도관찰사가 되었으나 부임하지 않아 이듬해 황해도수군절도사로 좌천되었다. 1745년 어영대장에 재임되었고, 1749년 호조판서로 재직시 궐 안의 당우(堂宇)를 3년에 한번씩 수리할 때 책임관으로서 역대 어느 관료보다도 일을 잘 처리했다는 역사적인 교훈을 남기기도 하였다. 1750년 수어사(守禦使)를 역임한 뒤 영남균세사(嶺南均稅使)를 거쳐, 지성균관사(知成均館事)· 판의금부사(判義禁府事)·세손사부(世孫師傅) 등을 지냈고, 1751년 예조판서가 되었다. 1752년 왕세손이 죽자 내의원제조(內醫院提調)로 책임을 추궁당하여 제주로 귀양갔다. 이듬해 풀려나와 우참찬에 올랐다.

정치적으로 소론에 속하였다. 영조가 탕평책(蕩平策)을 실시할 때 명문 벌열(名門閥閱) 중심의 인사 정책에서 벗어날 것을 주장했으며, 4색(四色)의 인재를 고루 등용하는 탕평의 실(實)을 강조하였다. 특히, 군정(軍政)과 세정(稅政)에 밝아 당시 국정의 개혁 논의에 중요한 몫을 다하였다. 1749년 영조에게 주청해 다른 신하들과 함께 ≪각전각궁공상정례(各殿各宮供上定例)≫ 6권, ≪국혼정례(國婚定例)≫ 2권, ≪각사정례(各司定例)≫ 12권, ≪상방정례(尙方定例)≫ 3권을 합해 ≪탁지정례(度支定例)≫를 출판하였다. 글씨로는 안성의 ≪오명항토적송공비(吳命恒討賊頌功碑)≫가 전한다. 한편, 설화로서 그가 암행어사로 활약했던 행적이 많이 전해지고 있다. 영의정에 추증되었으며, 시호는 충헌(忠憲)이다.

[느낀점]

이 글은 암행어사로 잘 알려진 기은(耆隱) 박문수(朴文秀)의 친필로써 가까운 집안 형에게 보낸 편지입니다. 편지의 글씨는 빠른 초서체로 적혀 있어 제대로 초서 글씨를 익히지 않았다면 학문을 배운 사람일지라도 쉽게 읽을 수 없는 글씨체입니다. 이는 아마도 다른 사람이 이 글을 보아서는 안 되는 비밀스러운 내용을 담고 있는데, 그 내용을 읽어 보면 역시 임금이 참석한 경연의 현장에서 누군가 자신을 논박한 일에 대하여 사초의 기록을 보고 싶다는 내용입니다.

현명한 목민관이었던 박문수도 임금 앞에서 자신을 험담하는 말에 대해서는 자유스럽지 못하고 마음이 흔들리는 듯한 내용을 담고 있어 매우 재미있고 흥미롭습니다. |

'工夫' 카테고리의 다른 글

| 송대(宋代)에 채탁된 석고문(石鼓文) 감상(感賞) (0) | 2018.04.30 |

|---|---|

| 청대 서화가 오창석(吳昌碩)과 석고문(石鼓文) (0) | 2018.04.30 |

| 정철,성수침,김상현,이달,한호,김시습 글씨 (0) | 2018.04.30 |

| 개자원화전(芥子園畵傳)』, 종려나무 그리는 법 (0) | 2018.04.30 |

| 『개자원화전(芥子園畵傳)』, 오동나무 그리는 법 (0) | 2018.04.30 |