2018. 4. 10. 18:39ㆍ한국의 글,그림,사람

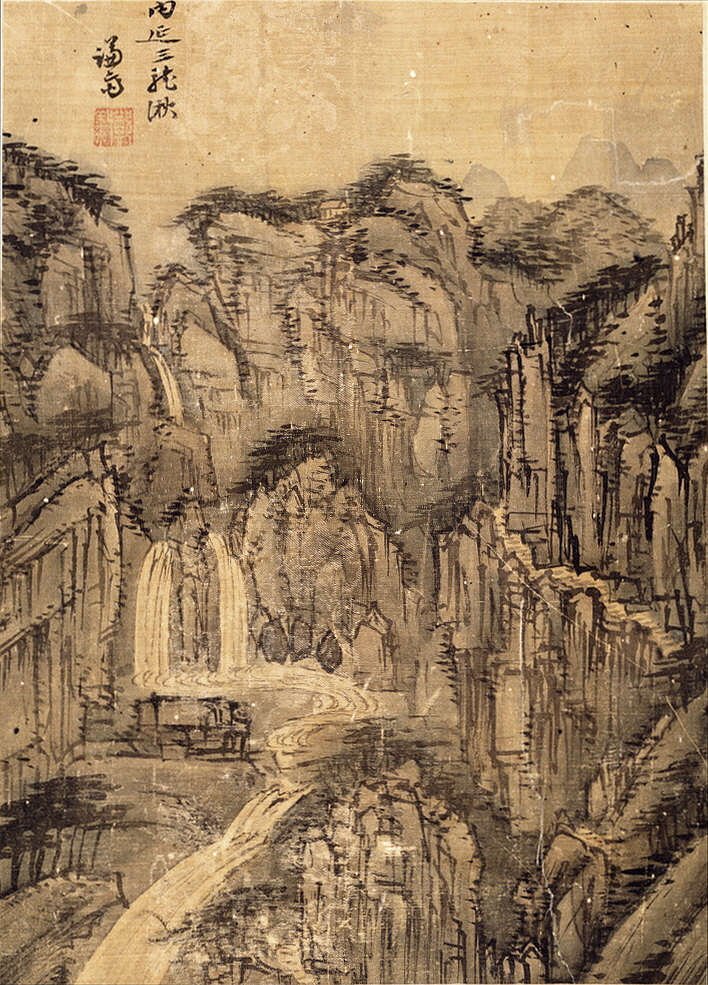

134.7ⅹ56.2cm 크기의 종이 바탕에 수묵으로 축형으로 그린 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)이 그린

산수도입니다. 현재 삼성리움미술관에 소장되어 있습니다.

그림의 상단 폭포가 시작되는 지점에 겸재의 글씨와 인장이 찍혀 있으며 상부 별지에는

관아재(觀我齋) 조영석(趙榮祏)이 쓴 감상 글이 적혀 있습니다.

[제화글의 원문과 내용]

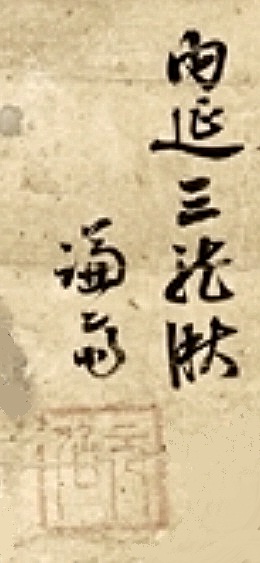

[제화글 1 : 鄭敾]

內延三龍湫 내연산 삼용추(세 개의 웅덩이)

謙齋 겸재(정선)

[인장] : 元伯(원백)

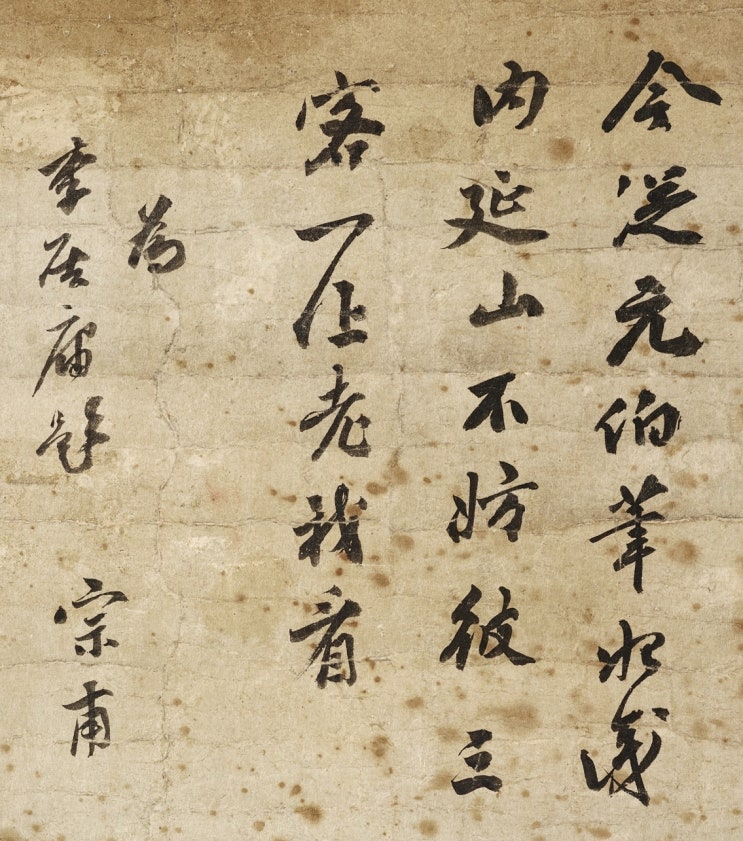

[제화글 2 : 趙榮祏]

今從元伯筆 오늘 원백(정선)의 그림을 접하니

水淺內延山不妨 물이 얕은 내연산이 괜찮은데,

彼三客正老我看 내가 보기에 저 세 사람은 올바르게 늙었네.

爲李居庯題 이거보를 위해 적었다.

宗甫 종보(조영석)

* 不妨(불방) : (…하는 것도) 괜찮다. 무방하다.

* 我看(아관) : 내가 보기에는. 내 의견으로는. 나의 견해로는.

[인장] : 觀我齋印(관아재인), 山○(산?)

조영석(趙榮祏)

1686(숙종 12)∼1761(영조 37), 조선 후기의 문인화가.

본관은 함안(咸安). 자는 종보(宗甫), 호는 관아재(觀我齋) 또는 석계산인(石溪山人).

군수를 지낸 조해(趙楷)의 아들이며, 한성부 우윤을 지낸 조영복(趙榮福)의 아우이다.

이희조(李喜朝)의 문인이다. 1713년 진사시에 합격하고, 천거로 등용되어 돈녕부

도정(敦寧府都正)을 지냈다. 이조 참판에 추증되었다.

홍의영(洪儀泳)의 『관아재화첩』 발문에 의하면 “본래 인물에 뛰어났으며, 겸하여

산수도 잘하였다. 금강산을 다녀온 뒤 화경(畵境)이 더욱 진보되어 명작을 많이

냈다. 고화(古畵)에 대한 논평을 좋아하였으나 간혹 지나친 점이 있어 비난하는

사람이 많았다”고 하며, “백악산(白岳山) 아래에 살면서 정선(鄭敾), 이병연(李秉淵)과

이웃이 되어 교유하면서 시화(詩畵)를 논하였다”고 한다.

그는 화가 정선과 이웃하며 살았기에 그에 대한 기록을 다수 남겼다.

그가 정선을 위하여 쓴 「겸재정동추애사(謙齋鄭同樞哀辭)」는 정선의 생애와 회화

수련을 이해하는 데 중요한 자료를 담고 있다.

또한 뒤에 영의정까지 지낸 유척기(兪拓基)와 그 형제들과도 절친하게 지냈다.

[작품의 감상과 느낌]

그림은 세로가 긴 축형의 산수도로써 산속에 3단으로 떨어지는 세찬 폭포 옆에서

큰 갓을 쓴 세 사람이 시종을 거느리고 평탄한 바위에 앉아 떨어지는 폭포를

감상하고 있는 그림입니다.

이 그림은 조선 영조 9년 때인 1733년에서 1735년 사이에 경북 청하(포항) 현감으로

있었는데, 이때 포항 내연산의 연산폭포, 관음폭포, 잠룡폭포를 연이어 그린 그림으로

알려져 있습니다.

그림은 전체적으로 짙은 농묵과 세찬 물살에 빠른 필치가 잘 드러나 있어 겸재 특유의

필치를 제대로 느낄 수 있으며, 피마준(披麻皴)으로 처리한 암벽의 질감과 수목(樹木)의

처리에서도 특유의 질감 그대로 드러나 있습니다.

이와 유사한 장면을 그린 또 다른 ‘내연산폭포도’가 국립 중앙박물관에 소장되어

있는데, 그 그림은 이 그림과 필법이 확연히 다르게 겸재 특유의 빠른 필치를 느낄 수

없어 위작 또는 그의 제자 등에 의해 그려진 그림이 아닐까 하는 논쟁이 일고

있습니다.

[국립중앙박물관 소장 정선의 내연산폭포도]

[포항 내연산 연산폭포 전경]

포항 내연산 청하골에는 12개의 폭포가 있는데, 그중에서도 연산폭포가 가장 유명한데,

그림의 상단에 적힌 조영석의 글에서도 내연산은 물이 얕다고 하였으니 평상시에

수량이 풍부하게 흐르지 않는 산인데, 그림에서 보이는 폭포의 계곡물은 엄청나게

쏟아지는 모습입니다.

그림에서 인물이 있는 부분을 좀 더 자세히 살펴보면, 떨어지는 두 폭포의 기둥 옆에

둥글게 튀어나온 바위가 세 개 나란히 표현되어 있어 오행(五行)을 표현하고 있습니다.

또한 폭포를 바라보는 인물도 큰 갓을 쓰고 앉아 있는 세 사람과 그 좌우로 서 있는

두 사람을 합쳐서 5명이 뭉쳐 있고 그 뒤로 두 사람은 따로 떨어져 있습니다.

따라서 한곳에 뭉쳐 있는 다섯 명은 두 폭포와 세 개의 바위가 대비되는 관계이며,

따로 떨어진 두 사람은 폭포 위쪽 두 개의 물줄기와 서로 대비됩니다.

계곡의 물은 인물이 있는 지역을 지나면 엄청난 수량으로 아래로 떨어지니 이는 곧

사람의 마음과 자연이 하나 되어 겸재가 현감으로 있는 지역에 농사의 해갈을 위해

하늘에서 큰 비를 내려 달라는 염원을 이 그림에 담았다고 느껴집니다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 조선말기 효원(孝元) 안건영(安健榮)의 춘경산수도(春景山水圖) (0) | 2018.04.10 |

|---|---|

| 조선후기 현재(玄齋) 심사정(沈師正)의 화조도(花鳥圖)와 시(詩) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의 노백도(老栢圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 학산(鶴山) 윤제홍(尹濟弘)의 일모귀래도(日暮歸來圖) (0) | 2018.04.10 |

| 조선후기 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 고목석죽도(枯木石竹圖) (0) | 2018.04.10 |