2017. 5. 18. 09:13ㆍ한시

홍유손洪裕孫의 제강석題江石 - 강가 돌에 한 수 적다. ![]()

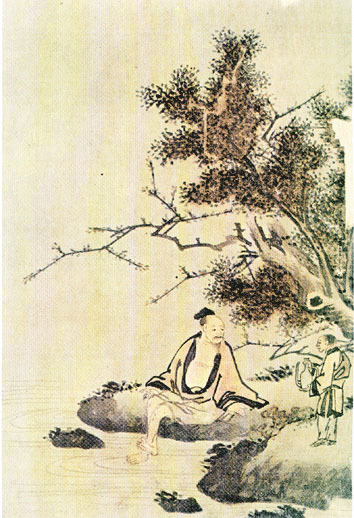

사진: 이경윤(1545~1611)의 고사탁족도高士濯足圖

제강석題江石

조선朝鮮 홍유손洪裕孫 (1431 ~ 1529)

) -->

탁족청강와백사濯足淸江臥白沙하니

심신잠적입무하心身潛寂入無何라

천교풍랑장훤이天敎風浪長喧耳하니

불문인간만사다不聞人間萬事多라

) -->

강가 돌에 한 수 적다.

) -->

맑은 강에 발 씻고 흰 모래톱 위에 누우니

몸과 마음은 ‘무하유지향’에 빠져 들어가네.

하늘이 풍랑으로 하여금 늘 내 귀를 시끄럽게 하니

인간만사 번다함이 들리지 않는다네.

) -->

題: 어떤 장소나 그림 등을 소재로 시문詩文을 짓는 것으로 시제詩題는 ‘강가의 돌에 한 수 적다’라는 뜻이다.

濯足: ‘발을 씻는다’는 뜻이다.

潛寂: ‘잠길 잠, 고요할 적’로 고요함에 빠져든다는 뜻이다.

無何: <장자莊子> ‘소요유逍遙遊’편 무하유지향無何有之鄕에 나오는 고사를 줄인 말로 무하유無何有란 ‘아무 것도 있는 게 없다’는 뜻이다. 그러므로 장자는 무하유지향無何有之鄕을 ‘아무 것도 없는 텅 빈, 혹은 무위의 상태’로 설명하고 있다. 그런데 후세 사람들은 본뜻과 다르게 이 세상에는 있지 아니한 유토피아 같은 속세 밖의 이상향을 뜻하는 말로 쓰기도 한다.

혜자惠子가 장자莊子에게 일러 말했다.

“내가 있는 곳에 큰 나무가 있소. 사람들은 그 나무를 북나무(가죽나무)라 부르오. 그런데 그 나무는 줄기가 옹이 투성이라서 먹줄을 대지 못하고, 그 작은 가지는 이리저리 구부러지고 굽어서 걸음쇠로 잴 수도 없다오. 그래서 길가에 서 있으면서도 목수들은 거들 떠 보지도 않는다오. 이제 그대의 논리는 크기는 하되 쓸모가 없소. 그러니 세상 사람들은 그대의 말을 받아들이지 못하는 것이오.”

장자가 말했다.

“그대는 살쾡이나 이리를 보지 못하였소? 가만히 몸을 낮추고 엎드려 기다려 엿보다가, 동서로 튀어 오르고 높고 낮음을 피하지 않으며 오만하다가 덫이나 그물에 걸려 죽는다오. 그러나 지금 저 들소는 그 크기가 하늘에 드리운 구름과 같아 능히 크기는 하지만 쥐를 잡지 못하오. 지금 그대 곁에는 큰 나무가 있어 그 쓰임이 없음을 근심하고 있지만 어찌 무하유지향無何有之鄕의 광막廣漠한 들에 심어 유유히 그 곁을 소유하면서 그 아래에 드러눕지 아니하오? 도끼로 베임을 당하지 않고, 사물을 해치는 자가 없으니, 어찌 쓰임이 없다고 근심할 바 있겠소?”

敎: ‘가르칠 교’자로 ‘가르치다’는 뜻과 함께 ‘…로 하여금 …하게 하다’라는 뜻으로 사使, 령令, 견遣, 비俾 따위와 같이 사역使役으로 쓰인다.

長: ‘길 장’자로 ‘길다, 오래도록, 늘’ 등의 뜻이 있다.

喧耳: ‘떠들썩할 훤, 귀 이’자로 ‘귀를 떠들썩하게 하여 ~을 못 듣게 한다’는 의미이다.

) -->

조선 시대의 세시 풍속을 기록한 <동국세시기> 유월조六月條에, “삼청동 남북 계곡에서 발 씻기 놀이를 한다”는 기록이 있다. 당시의 풍속을 기록한 문헌이라는 점에 비추어 탁족濯足놀이가 일부 특수 계층의 전유물이 아니라 일반인들 사이에 널리 유행했던 여름 풍속 가운데 하나로 선비들도 관념 속에서가 아니라 실제로 강과 계곡에서 탁족濯足의 풍류를 즐겼다. 이는 중국 고전인 <초사楚辭>의 내용과 관련이 깊다. <초사> ‘어부편漁父篇’을 보면 어부와 굴원屈原 사이의 문답을 서술한 마지막 부분에, “창랑의 물이 맑으면 내 갓끈을 씻을 것이요, 창랑의 물이 흐리면 내 발을 씻으리[창랑지수청혜滄浪之水淸兮 가이탁오영可以濯吾纓 창랑지수탁혜滄浪之水濁兮 가이탁오족可以濯吾足]”라는 구절이 있다. 후세 사람들은 이 부분을 특별히 〈어부가漁父歌〉, 또는 〈창랑가滄浪歌〉라 이름 지어 불렀는데, 이 노래에 나오는 ‘탁족濯足’과 ‘탁영濯纓’이라는 말을 특별한 의미로 새겼다.

시인도 세상의 부귀영화에 얽매임이 없이 자연에 순응하면서 맑고 초연하게 살아가고 있음을 읊었다. 사실 창랑의 물이 본래대로 맑을 때에는 사람들이 갓끈을 담가 씻고, 더러워지면 또 더러워진 대로 발을 담가 씻으니, 물이 맑거나 흐리거나 다 씻을 것이 있게 마련이라는 뜻이다. <맹자孟子> ‘이루離婁’편에서는 창랑가滄浪歌의 의미를 행복이나 불행은 남이 그렇게 만드는 것이 아니라, 자기 스스로의 처신 방법과 인격 수양 여부에 달려 있다는 뜻으로 풀이하기도 하였다. 즉 세속을 초월하는 것보다 인격수양 쪽에 방점을 크게 찍었다. 그런데 후세인들은 세속을 초월해 살아간다는 뜻으로 의미가 확대되었고 시인 또한 어지럽고 복잡한 세속에서 벗어난 삶을 읊었다.

) -->

홍유순은 조선 중기 학자로 본관은 남양南陽, 자는 여경餘慶, 호는 소총篠叢·광진자狂眞子이다. 일찍이 당대의 석학 김종직金宗直의 문인으로 들어가 문장에 탁월한 재능을 보임으로써 남양부사로부터 이역吏役을 면제받았다. 단종 3년(1455) 수양대군이 단종의 왕위를 찬탈하자 벼슬길에 나가기를 포기하고 세상을 등졌다. 당시의 명류 김수온金守溫·김시습金時習·남효온南孝溫 등과 특히 가깝게 지내면서 죽림7현을 자처하고 노자老子·장자莊子의 학문을 토론하며 시율詩律을 나누었는데, 남효온은 그를 평하여 “문文은 칠원漆園 같고, 시는 산곡을 누빈다(涉).”고 하였다. 연산군 4년(1498) 무오사화 때 제주도에 유배되고 노비가 되었다가 1506년 중종반정으로 풀려나왔으며, 중종 24년(1529)에 사망하였다. 76세에 처음으로 처를 맞아들여 아들 하나를 얻어 지성至誠이라 이름하였으며, 99세까지 장수하여 조선시대 역사 인물 중 가장 오래 산 사람으로 알려져 있다. 저서로는 <소총유고篠叢遺稿>가 있다.

[출처] 홍유손洪裕孫의 제강석題江石 - 강가 돌에 한 수 적다.|작성자 향림

'한시' 카테고리의 다른 글

| 春日憶李白(춘일억이백) - 杜甫(두보) (0) | 2017.06.15 |

|---|---|

| 鼻端莫見成風手 (0) | 2017.06.13 |

| 訪俗離山 - 金昌翕 (0) | 2017.05.18 |

| 淸明 - 杜牧 (0) | 2017.05.18 |

| 寒食 - 韓翃 (0) | 2017.05.18 |