2012. 6. 7. 09:43ㆍ서예일반

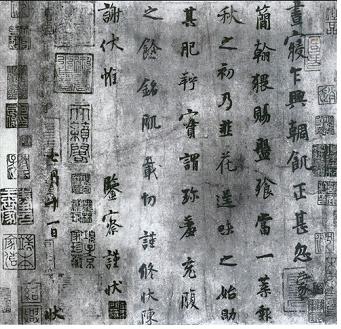

56. 韭花帖(五代ㆍ楊凝式) 이 작품은 오대 때 양응식이 쓴 척독이다. 양응식(楊凝式, 873-954)의 자는 경도(景度)이고 호는 허백(虛白)ㆍ계사인(癸巳人)ㆍ희유거사(希維居士)ㆍ관서노농(關西老農)이며 화음(華陰, 지금의 陝西省) 사람으로 낙양에서 살았다. 그는 당나라에 비서랑(秘書郞)을 지냈고, 후량(後粱)ㆍ후당(後唐)ㆍ후진(후진(後晉))ㆍ후한(後漢)ㆍ후주(後周)의 5대를 거치며 태자소보(太子少保)에 올랐으나 가슴앓이로 벼슬을 그만두었다. 역사에서는 그를 “정신이 뛰어나고 문채가 풍부했다.”라고 칭찬했으며, 당시 많은 사람들의 추앙을 받았다. 진사(陳思)는 『서소사(書小史)』에서 “시가와 문장에 뛰어났고, 글씨를 잘 썼으며, 거짓 미치광이로 자신을 숨겨 ‘양풍자(楊風子)’라고 불렸다.”라고 했다. 양응식의 해서는 구양순과 유공권의 정수를 얻었고, 행서는 ‘이왕’을 넘나들며 안진경의 남은 뜻이 있었다. 『선화서보(宣和書譜)』에서는 “양응식은 글씨 쓰기를 좋아했는데, 특히 광초에 뛰어났다. 필적이 웅강하여 안진경 행서와 서로 겨룰만하니, 이로부터 당시 서예의 호걸이라 불렸다.”라고 기록했다. 전하는 작품으로는 <구화첩(韭花帖)>ㆍ<노홍초당지발(盧鴻草堂志跋)>ㆍ<신선기거첩(神仙起居帖)>ㆍ<하열첩(夏熱帖)> 등이 있다. <구화첩>은 해행서 척독으로 7행에다 쓴 마지묵적본(麻紙墨迹本)이다. 진적은 청나라 말 나진옥(羅振玉)이 소장하고 있었으며, 뒤에는 원나라 사람 장안(張晏)의 제발 이외에 가희주(賈希朱)와 진계유(陳繼儒) 등의 제발이 있다. 이 작품의 필법은 순수하고 예스러우면서 담담하고 우아하며, 풍모와 도량이 엄하고 심원한 것이 왕희지 <난정서>의 정신과 이치를 깊게 얻었다. 이 작품은 송나라 사람의 행서와 이후 동기창에게 많은 영향을 주었다. 이 작품을 용필ㆍ결체ㆍ장법으로 살펴보면 다음과 같다. 용필을 보면, 점과 획이 정갈하고 굳세며 함축적이면서 법도에 맞아 ‘미친놈[風子]’처럼 행동이 방종하고 예의범절의 구속을 받지 않는 형태가 조금도 없다. 이는 마치 근대 이서청(李瑞淸)이 “<구화첩>은 필획마다 필봉을 수렴하여 종이에 들였으니 <난정서> 필법이다.”라고 말한 것과 같다. 이른바 <난정서> 필법이란, 즉 용필의 ‘내엽법(內擫法)’을 말한다. 이 법의 특징은 붓털을 수렴하여 종이에 들인 뒤 중봉으로 행필하고, 역세로 붓을 머물고 꺾어 침착하고 굳셈을 골에 들여 강하고 굳세면서 비교적 함축미가 쌓이는 것을 말한다. 예를 들면, 첫 행의 ‘晝’ㆍ‘興’ 등의 글자에서 긴 가로획이 그러하다. 결체를 보면, 부수의 위치를 잘 이동시켜 펼치고 오므리며 자태를 나타내는 특징을 체현했다. 예를 들면, 2행에서 ‘賜’자를 왼쪽이 낮고 오른쪽을 높게 한 다음 이어서 ‘盤’자는 반대로 왼쪽이 높고 오른쪽을 낮게 했다. 4행의 ‘羞’자에서 왼쪽삐침은 강하게 당겨 왼쪽으로 향하게 하고 이어서 아래에 ‘丑’자로 떠받치게 했다. 이것이 바로 “평정한 가운데 험절한 자태를 깃들이는 것”이며, 또한 그가 왕희지 면목을 변화시킨 곳이기도 하다. 특히 사람을 놀라게 하는 것은 4행의 ‘實’자에서 ‘宀’의 아래에 공간을 넓혀 거의 두 글자를 쓴 것처럼 한 것이다. 그러나 필세가 연관되고 진기가 가득 차 있다. 장법을 보면, 1행에서 대부분 글자의 태세를 조금 기울여 이미 송나라 사람 행서의 서막을 열어주었다. 특히 2행의 ‘報’자는 미불에게 많은 영향을 주었으니, 미불의 글씨에서 이와 흡사한 모양들을 자주 볼 수 있다. 이는 아마도 이 작품의 장법이 소산하고 운치가 있으며, 행간과 자간이 모두 너그러워 말을 달리게 할 수 있을 정도로 성글고 명랑하면서 표일하며 자태가 저절로 나오는 특징이 있기 때문이다. 이런 장법은 서예사에서 보기 드물다. 전하는 말에 의하면, 동기창이 23세 때 장근신(張覲宸)의 집에서 <구화첩>의 진적을 보고 종일 감상하며 감탄을 금치 못했다고 한다. 그러므로 동기창이 이 작품에서 자간과 행간이 모두 먼 장법을 취해 스스로의 풍모를 이루었음을 알 수 있다. 종합하면, <구화첩>은 서예사에서 위로는 ‘이왕’과 안진경을 계승하고 아래로는 송사대가를 열어주는 작용을 했다. 물론 이 작품의 성취도 홀시할 수 없다. 이는 마치 청나라 왕문치(王文治)가 “<구화첩>이란 진귀한 보물을 동기창이 가장 잘 알아 밤낮으로 생각하다 잠에서 문득 일어나 맥광지(麥光紙)를 책상에 펼치고 가을 털로 만든 붓으로 썼네.”라고 칭찬한 바와 같다.

|

'서예일반' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 3. 서예의 기초지식 (0) | 2012.06.07 |

|---|---|

| 중국서예 (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 57. 려홍초당지발(五代ㆍ楊凝式) (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 58. 동년첩(宋ㆍ李建中) (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 59. 호종첩(宋ㆍ蔡襄) (0) | 2012.06.07 |