2013. 1. 9. 11:49ㆍ한국의 글,그림,사람

고산 황기로(孤山 黃耆老·1521~1575) 1521년(중종 16)∼1567년(명종 22). 조선시대의 명필. 본관은 덕산(德山). 자는 태수(鮐叟), 호는 고산(孤山)·매학정(梅鶴亭). 《근묵 槿墨》 등에 약간의 진적이 전하며, 《관란정첩 觀瀾亭帖》· 《대동서법 大東書法》 등에 필적이 모각되어 있다. 이밖에 현전하는 《고산서첩(孤山書帖)》은 이백(李白)이 쓴 〈회소상인초서가 懷素上人草書歌〉를 석각(石刻), 탁본한 것으로(1549년 씀.), 필치가 당나라 회소(懷素)의 《자서첩(自敍帖)》중 광초(狂草)를 방불한다. 금석으로 충주의 이번신도비(李蕃神道碑, 1555)가 있다. 제1인자라는 평을 받아왔으며, 후대에 크게 영향을 미쳐 비슷한 풍이 유행하기도 하였다.

자(字)는 태수. 호(號)는 고산(孤山)으로 중종(中宗) 14년(1519에 선산 고아면 망장(善山 高牙面 網張)에서 출생하였으며 경주부윤(慶州府尹) 상정(像亭) 필(필)의 손(孫)이며옥(沃)의 자(子)이다 명종조(明宗朝)에 진사(進士)에 급제하여 여려 번 벼슬에 천거(薦擧) 되었으나 나가지 않고 학문과 서도(書道)에만 전념(專念)하였다. 서예(書藝)의 대가(大家)로 특히 초서(草書)에 능하여 저명(著名)하였다 모재(慕齋) 김안국(金安國)과 같이 명(明)나라에 그의 필재(筆才)를 알고 해동장옹(海東張翁)이라 하였으니 이는 바로 조선의 장옹(張翁)이란 뜻인데 장옹(張翁)은 당(唐)나라 때 단 한분의 초성(草聖)이란 칭호를 받은 분으로 고산(孤山)을 일컬어 우리 조선의 유일한 장옹(張翁)이란 말이다. 또한 고산(孤山)을 왕희지(王羲之) 이후 일인자(一人者)라 하였고. 명(明)나라의 조야(朝野)에 널리 알려저 그 글씨를 받기를 원하였으며 병풍을 만들어 보배로이 간직하였다 공(公)은 조부(祖父) 경주부윤(慶州府尹) 상정공(橡亭公)으로부터 역학(易學)을 배우고 오묘한 도리(道理)를 깨닫고 성현서(聖賢書)가 아니면 읽지 아니 하였다 선생의 글씨를 받으려는 사람들이 지필묵(紙筆墨)을 가지고 망장(網張) 고개에 줄을 섰다 한다 만년(晩年)에 낟동강안(洛東江岸) 보천탄(寶泉灘) 위 정자(亭子) 자리에 다시 정자(亭子)를 지어 매학정(梅鶴亭)이라 편액(扁額)하고 매(梅) 학(鶴)처사라 하였다 후사(後嗣)가 없어 무남독녀(無男獨女)가 사임당(師任堂)신씨(申氏)의 넷째 아들이고 율곡(栗谷) 이이(李珥)의 제(弟)인 옥산(玉山) 이우(李瑀)가 그 서랑(壻郞)으로 옹서간(翁壻間)에 시서(詩書)와 금현(琴絃)으로 세상을 시름없이 보냈으며 옹서간에 필월록(筆苑綠)에 올랐다 공(公)의 필적(筆跡)으로 금오산(金烏山) 주차장에서 산을 조금 오르다보면 금오동학(金烏東壑)이라는 각자(刻字)가 바위에 새겨저있다. 가로 세로 두자의 큰글자 금오산 웅장한 기암괴석(奇巖怪石)으로 절경이란 뜻인데 고산(孤山)의 걸작이라 한다. 그리고 최정상에 후망대(候望臺)란 음각(陰刻) 역시 걸작 중의 하나라 한다. 공(公)은 명종(明宗) 22년 별세(別世)하였고 그 유지(遺地)는 서랑(壻郞)인 옥산(玉山) 이우(李瑀) 이어받고 지금도 후손 들이 외손봉사(外孫奉祀) 하고 있다

선산 고아면 대망동(善山 高牙面 大望洞) 소재(所在) 경락서원(景洛書院)에 향사(享祀) 한다.

明宗大王御製 讚曰 天下之草聖 羲之後一人 명종대왕 찬왈 천하지초성 희지후일인

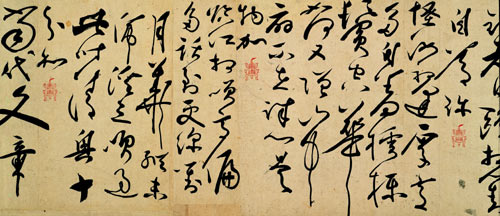

孤山 黃耆老 草書歌行 (고산 황기로 초서가행)중에서....36cmㅡ67cm

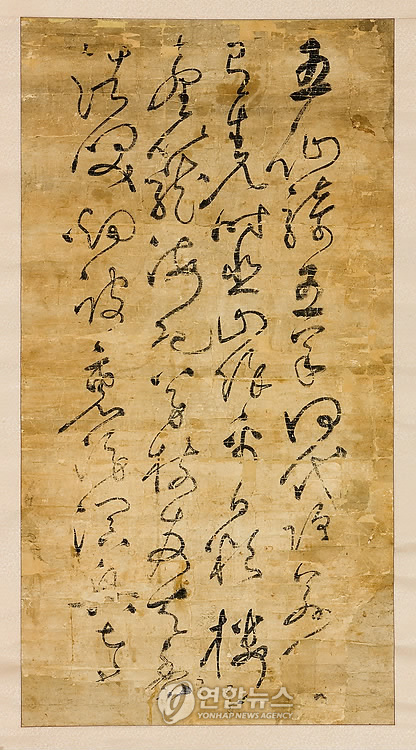

고산 황기로(孤山 黃耆老, 1521~1567), <시고 4수(詩稿四首)>, 25.7×109.8cm 지본수묵(紙本水墨)

15세기 이래 조선 전기에는 조맹부의 송설체를 비롯한 원대(元代) 서풍이 주류를 차지하고 있었는데, 특히 해서와 행서에 있어 송설체의 영향은 더욱 그러했다. 이에 비하여 초서에서는 송설체의 영향이 소자(小字) 정도에 미쳤을 뿐이며, 그것도 왕희지(王羲之)를 위시한 고전적 초서풍의 지속적 흐름을 막지 못했다. 또한 대자(大字) 초서에서는 원대의 선우추(鮮于樞, 1256∼1301)라든지 당(唐)나라 회소(懷素)의 서풍이 주된 영향을 미쳤던 것으로 여겨진다. 그 중에서도 회소의 광초(狂草)에 바탕한 동해옹 장필(東海翁 張弼, 1425∼1487), 서애 이동양(西涯 李東陽, 1447∼1516) 등의 대자 초서풍이 우리나라에 수용되기 시작하였다. 물론 15세기 이전에도 명나라 서예와의 교류가 있었지만 그것이 서풍(書風)으로 두드러지게 나타나지는 않았다. 전래하는 자암 김구(自庵 金絿, 1488∼1534)의 필적을 들 수 있다. 이 초서 필적은 권벌이 기묘사화에 연루되어 1519년 6월 예조판서에서 삼척부사로 좌천되자 김구가 증별(贈別)의 뜻으로 써준 것이라고 구전되어 온다. 원필세(圓筆勢)를 강조하고 비수(肥瘦)와 윤갈(潤渴)의 변화를 살려내어 소산(蕭散)한 운치를 느끼게 한다. 이 필적을 명나라의 명서가 이동양의 초서와 비교해 보면, 마치 같은 사람이 쓴 것으로 착각할 만큼 매우 흡사하다. 이러한 유사성은 당시 조선에 이미 이동양류의 초서가 전래되었음을 짐작하게 한다. 더욱이 이 필적이 구전처럼 1519년에 쓰였다면, 이 때는 이동양이 사망한 직후였으므로 명대 서예와의 신속한 서예 교류를 말해주는 사례가 될 것이다. 파견되었을 때 구득했다는 후손 권두인(權斗寅, 1643∼1719)의 지기(識記, 1712년)와 함께 전래되어 온다. 송나라 정호(鄭顥)의 칠언율시 <추일(秋日)>과 당나라 양거원(楊巨源)의 칠언율시 <수우부마(酬于駙馬)>를 각각 대폭의 종이에 쓴 것으로 날아 움직이는 듯한 필세가 매우 인상적인 광초(狂草)이다. 회소를 근간으로 했으면서도 회소가 이루어내지 못한 또 다른 면모가 있다. 16세기 이후의 조선중기 초서풍에 큰 영향을 미친 장필의 초서가 국내에 유존한다는 사실은 매우 소중하다. 운필의 묘를 충분히 살피기는 어렵지만 자형이나 결구, 획법 등에서 회소를 바탕으로 한 명대 초서풍의 영향을 느낄 수 있다. 특히 위아래로 길쭉한 자형이라든지, 아래로 길게 툭 떨어지는 삐침 등에서 장필의 초서풍이 가미되었음을 알 수 있다. 단지 그의 초서에서는 굵기의 변화가 좀 적고 긴 세로획에서 좌우로 파동치는 운필을 사용하지 않았을 뿐이다. 황기로는 이 시기의 초서에 있어 우뚝한 위치를 차지한다. 경상도 선산(善山)에서 태어나 1534년 어린 나이로 진사시에 입격한 뒤, 여러 번 벼슬에 제수되었으나 단 한 번도 나아가지 않고 고향에 은거했던 처사(處士)이다. 그는 조부(祖父)의 뜻을 받들어 1533년 선산 낙동강 서쪽 보천탄(寶泉灘) 언덕 위에 매학정이란 정자를 짓고 세상의 명리를 탐하지 않으며 표일(飄逸)한 기상을 펼치며 살았다고 한다. 이러한 행위는 송나라 전당(錢塘) 출신의 임포(林逋, 諡號는 和靜)가 서호(西湖)의 고산(孤山)에 홀로 은거하여 매화를 심고 학을 키우며 살았던 행위를 흠모한 것이다. (황기로의 생애에 대해서는 蔡龍福, 「黃孤山의 生涯와 書世界」, 『書藝學』 創刊號, 서울:韓國書藝學會, 2000년 5월, pp.29∼43 참조) 그의 대표적인 필적으로 당나라 이백(李白)이 회소의 초서에 대해 읊은 「회소상인초서가행(懷素上人草書歌行)」을 쓴 것이 널리 알려져 있다. 이 필적은 돌판에 새기어 찍어낸 것인데, 황기로의 사위 옥산 이우(玉山 李瑀, 1542∼1609)의 후손 댁에는 단계석(端溪石)에 새긴 원석이 지금까지 보존되어 온다고 한다. 말미에 “右李太白草書歌行. 嘉靖己酉夏, 孤山人書.”라 쓰여 있어 1549년 즉 그의 나이 29세에 해당되는 필적임을 알 수 있다. 孤山 黃耆老 草書歌行 1549年 端溪石 拓本 (32.6ㅡ21.5)

또 태세(太細)의 변화를 좀더 강조하고 파도처럼 굴곡진 현침(懸針)을 구사한 점에서 명대 초서풍이 가미되었음을 짐작하게 한다. 앞서 언급했듯이 1539년 권벌이 명에서 구득했다는 장필의 필적이 있는 봉화는 황기로가 살던 선산에서 그다지 멀지 않고 또 양가(兩家) 사이에 별다른 세혐(世嫌)도 없었으므로 황기로는 필시 이 필적을 보았으리라 짐작된다. 서예관의 ‘조선중기서예전(朝鮮中期書藝展)’에 출품되었던 <경차(敬次)>를 들 수 있다. 옛사람의 시운(詩韻)을 빌어서 지은 칠언절구의 차운시(次韻詩) 4수인데, 말미에 “이 축에는 태천(苔川, ?)·영천(靈川, 申潛, 1491∼1554)·귤옹(橘翁, 尹衢, 1495∼?)·송강(松江, 趙澄, 1511∼1574)·서하(西河, ?)의 시서(詩書)가 있어 그만두지 못하고 다시 쓰게 되었다. 고산 매학정 주인 씀.”이란 낙관으로 알 수 있듯이 우리나라 명인들의 시와 글씨가 실린 두루마리를 보고 그들의 시운을 빌어 짓고 쓴 것이다. 그러면서도 그만의 독특한 개성을 느낄 수 있는데, 특히 원필세(圓筆勢)를 많이 사용하면서도 절필(折筆) 부분을 강하게 꺾어 방(方)과 원(圓)의 상대성을 한층 높이고, 간정(簡淨)한 필획으로 비수(肥瘦)의 차이를 강조하며, 간략하게 정리한 점획으로 교묘한 감필법(減筆法)을 구사했다는 점이 매우 돋보인다. 이처럼 골기(骨氣) 있는 필획과 생동(生動)하는 운필은 매학정 주인으로 유유자적했던 처사(處士)의 탈속한 경지를 그대로 드러내는 듯하다. 또한 이와 유사한 예로서 도판으로 제시하지는 못했지만 1550년대에 쓴 그의 초서 묵적에는 회소를 바탕으로 장필을 가미했다는 그의 자술(自述) 낙관이 있어 그의 초서가 어디에서 나왔는지를 확인할 수 있다. 몇몇 단편들이 전한다. 또 그의 필적을 모각한 <귀거래사(歸去來辭)> 등이 전하며, 『동국명필(東國名筆)』, 『대동서법(大東書法)』 등의 각첩(刻帖)에도 그의 필적이 새겨져 있다.

2004년 여름 헤이야마 미술관에서 도쿄로 가는 차안. 그 미술관 큐레이터로 일하고 있는 이우환 작가의 따님과 동석을 하게 되었다. "선생님께서 왕년에 서예공부를 많이 하신 것 같습니다?" 따님은 아무 대꾸도 없이 화제를 다른 데로 돌렸다. 아직도 무언(無言)의 뜻을 모르지만 현대미술의 문외한인 나 자신의 느닷없는 질문에 정작 얼굴이 확 달아오른 사람은 필자였다. 도쿄까지 가는 동안 두 사람은 아무 말도 없었다. 하지만 필자의 머릿속에는 '모노크롬으로 현대미술의 새 장르를 개척했지만 점과 획으로 갈 데까지 간 이 작가의 작품은 서예를 하지 않고는 절대 나올 수 없다'고 나 자신에게 강변에 강변을 거듭하고 있었다.

↑ 그림1.‘敬次’ 지본묵서 26×110cm 개인소장. ‘경차’(공경히 시를 짓다)는 매학정에 은거하고 있는 황고산에게 어떤 스님이 찾아와 보여준 시축을 거듭 반복하여 읽다 감흥이 일어 즉석에서 지은 칠언절구다. 사실 칸딘스키나 스다오(石濤)를 거론하지 않더라도 추상이나 구상의 모든 조형예술은 해체하면 점·선·면으로 환원된다. 이것은 서예도 마찬가지다. 전서·예서·해서·행서·초서 등 우리가 보면 복잡하기 그지없는 모든 서체의 글씨를 해체하면 점(點)과 획(劃)으로 환원된다. 그 중에 더 이상 축약이 불가능한 데까지 간 점획은 초서다. 그런데 이러한 점과 획은 서예는 물론 다른 모든 조형예술의 공통요소이다. 그러면 서예와 다른 조형예술의 차이점은 무엇인가. 그림은 덧칠이 허용되지만 서예의 점획은 두 손을 대지 않는다는 것이다. 이것이 바로 서예의 '일회성(一回性)'인데, 서예가 여타 조형예술과 다른 지점이 바로 여기다. 즉 수십폭 수백자의 글씨도 한자리에서 순식간에 해치우는 즉흥성이 서예의 요체이다. # 모든 글씨는 점획으로 환원된다 고산(孤山) 황기로(黃耆老·1521~1575 이후)에게는 글씨로 노역을 치르는 많은 일화가 전하는데, 그 중 장여필에게 써준 '箭溪草堂(전계초당)' 이야기가 '사계선생일고'에 있다. "황고산과 막역한 공(장여필)이 서당편액을 부탁하자 황고산이 '내가 장차 흥이 날 테니 다그치지 마라' 했는데, 훗날 둘이서 부석사에서 노닐 때 갑자기 황고산이 '내가 흥이 났으니 그대는 빨리 종이를 구해오라' 하고 붓 대신 칡넝쿨을 씹어 한번 휘둘러 네 자를 구사하니 '箭'자는 죽순, '溪'자는 흐르는 물, '草'자는 풀, '堂'자는 집과 같아 모두 글자의 뜻을 형용한 것이 되었다"고 전하는데, 그의 작서 태도와 더불어 그 경지가 어디에 가 있는지를 짐작하고도 남는다. 요컨대 서예가 순수미술이면서도 그림과 다른 것은 그리고자 하는 대상이 외재적 사물로 존재하는 것이 아니라 철저히 나의 의식 속에서 의식의 대상으로만 내재해 있다는 점이다. 즉 내가 처리하고자 하는 한 폭의 화면은 나의 의식의 장이며, 그 공간 자체가 나의 운필이라는 의식의 흐름에 따라 철저히 시간 속으로 용해되어 버리는 그러한 순발성, 그 순발성의 연속이 구성해내는 의식의 건축물이 바로 서예인 것이고, 그것이 가장 잘 드러나는 것이 초서인 것이다. 그러면 대체 황고산은 어떤 글씨를 구사하였을까. 해동 초성으로 불릴 만큼 그는 당시부터 광초(狂草)로 필명이 높았음은 이미 아는 바이지만 그의 대표작인 '경차(敬次)'(그림1)를 통해 좀더 자세히 보자. 황고산의 초서는 당나라 때 광초의 대가 장욱(張旭)과 회소(懷素)는 물론 명대 장필의 영향 속에서 구사되면서도 이들과 뚜렷이 다른 점은 점획이나 결구 운필에 극도로 절제된 모습을 보이고 있다는 점이다. 모든 광초가 다 그렇지만 황고산의 경우 시종일관 획의 곡직(曲直:굽고 곧음)과 붓의 지속(遲速:느리고 빠름), 글자의 대소(大小:크고 작음)만을 주로 하여 극도로 절제된 화면을 경영해가는 지점은 타의 추종을 불허한다. 특히 세로획의 굴곡에서 보이는 과장된 획법은 광초의 기본이겠으나 '경차'에서 보는 바와 같이 역설적이게도 극심한 필획의 변화 속에서 추호의 허튼 획도 용납하지 않고 시종일관 중봉세(中峰勢)를 견지하는 모습에서 오히려 황고산만의 '순일(純一)'과 '천진(天眞)'을 발견하게 된다. # 퇴계 순일(純一)과 황고산 일필휘지(一筆揮之) 사실 황고산이 전적으로 구사한 이러한 광초풍은 글씨 근본을 왕희지에 두고 있는 16세기 도학시대에는 금기시된 글씨였다. 1560년 여름. 퇴계 이황은 제자 정유일에게 "근래 조맹부와 장필의 글씨가 성행하나 모두 후학을 그르친다"고 경고하면서 "자법이란 본래부터 심법의 표현이니(字法從來心法餘) 다만 점·획마다 모두 순일을 지니게 하라(但令點●皆存一)"고 '습서(習書)' 시를 지어 타이를 정도였다. 장필의 글씨라는 것이 초서 중에서도 말 그대로 미친 듯이 휘두르는 광초(狂草)이고 보면 문예를 도덕의 발현으로 간주하면서 모든 점획과 글자를 하나같이 경(敬)한 자세로 엄정단아하게 쓸 것을 주문하는 퇴계의 서예 관점에서는 이런 글씨가 도무지 마음에 들지 않는 것은 너무 당연한 일이었다. 그런데 산이 높으면 골이 깊은 것일까. '매사를 하나같이 바르게 하라'는 도학시대 미학 기준에 정면으로 도전장을 던지듯 과장의 극을 달리는 장필 글씨의 유행을 주도한 인물은 다름아닌 황고산이었다. 그러나 그의 글씨를 눈에 보이는 대로 허장성세(虛張聲勢)만으로 평가하는 것은 황고산의 뜻도 아니고 글씨 자체의 미감과도 정반대다. 이것은 주세붕이 짓고 황고산이 쓴 '풍영정시첩'에 퇴계가 직접 "그 시가 아름답고, 발문이 찬란할 뿐만 아니라 황고산의 필적이 더욱 보배롭다"고 고백하고 있는 지점에서 확인된다. 더욱이 퇴계는 '매학정시'에서 황고산을 두고 "백학이여 매화 늙음을 한탄치 마라. 장욱처럼 글씨 쓰며 노년을 즐기리라"고 노래하고 있다. 요컨대 퇴계의 순일(純一)과 황고산의 일필휘지(一筆揮之)는 조형적으로는 극과 극일지라도 추호의 방심도 허락하지 않는 오로지 한 점 한 획에 마음을 하나로 모으는 경(敬)이자 천진(天眞)의 세계로 통하는 것이다. # '매화를 아내 삼고 학을 아들 삼아' 글씨삼매로 그러면 이러한 황고산은 어떤 사람일까. 이미 14세에 사마시에 합격할 정도로 천재성을 보인 비범한 인물이었다. 하지만 1519년 기묘사화의 주동인물 조광조의 사사(賜死)를 주청한 아버지의 허물로 인해 스스로 벼슬길에 나아가는 것을 일찌감치 단념하였다. 대신 그는 고향인 선산 낙동강가에 '매학정(梅鶴亭)'이란 정자를 짓고 '매화를 아내 삼고 학을 아들 삼아(梅妻鶴子)' 자연에 파묻혀 글씨 하나로 일생을 보낸 은일처사다. 실제 황고산의 42세시 모습은 사돈인 율곡 이이(1536~84)가 목격한 바로는 '빈 뜰에 매화송이 피어오르고 깊은 못에서는 학의 울음소리가 들리는 가운데 10여리 떨어진 곳에서 텃밭을 일구는 신선' 같은 사람이었고, '어우야담'에 보이는 송찬의 증언을 빌리면 '내 글씨를 구하는 것이 하루에도 수백장에 달하여 피곤함을 감당할 수 없으니 댁(송찬)의 글씨로 대신해야겠다'고 할 정도로 글씨노역으로 일생을 보낸 사람이었다. 〈이동국|예술의전당 서예박물관 학예사

고산(孤山) 황기로(黃耆老·1521~1575 이후)에게는 글씨로 노역을 치르는 많은 일화가 전하는데, 그 중 장여필에게 써준 ‘箭溪草堂(전계초당)’ 이야기가 ‘사계선생일고’에 있다. “황고산과 막역한 공(장여필)이 서당편액을 부탁하자 황고산이 ‘내가 장차 흥이 날 테니 다그치지 마라’ 했는데, 훗날 둘이서 부석사에서 노닐 때 갑자기 황고산이 ‘내가 흥이 났으니 그대는 빨리 종이를 구해오라’ 하고 붓 대신 칡넝쿨을 씹어 한번 휘둘러 네 자를 구사하니 ‘箭’자는 죽순, ‘溪’자는 흐르는 물, ‘草’자는 풀, ‘堂’자는 집과 같아 모두 글자의 뜻을 형용한 것이 되었다”고 전하는데, 그의 작서 태도와 더불어 그 경지가 어디에 가 있는지를 짐작하고도 남는다. 존재하는 것이 아니라 철저히 나의 의식 속에서 의식의 대상으로만 내재해 있다는 점이다. 즉 내가 처리하고자 하는 한 폭의 화면은 나의 의식의 장이며, 그 공간 자체가 나의 운필이라는 의식의 흐름에 따라 철저히 시간 속으로 용해되어 버리는 그러한 순발성, 그 순발성의 연속이 구성해내는 의식의 건축물이 바로 서예인 것이고, 그것이 가장 잘 드러나는 것이 초서인 것이다. 광초(狂草)로 필명이 높았음은 이미 아는 바이지만 그의 대표작인 ‘경차(敬次)’(그림1)를 통해 좀더 자세히 보자. 황고산의 초서는 당나라 때 광초의 대가 장욱(張旭)과 회소(懷素)는 물론 명대 장필의 영향 속에서 구사되면서도 이들과 뚜렷이 다른 점은 점획이나 결구 운필에 극도로 절제된 모습을 보이고 있다는 점이다. 모든 광초가 다 그렇지만 황고산의 경우 시종일관 획의 곡직(曲直:굽고 곧음)과 붓의 지속(遲速:느리고 빠름), 글자의 대소(大小:크고 작음)만을 주로 하여 극도로 절제된 화면을 경영해가는 지점은 타의 추종을 불허한다. 특히 세로획의 굴곡에서 보이는 과장된 획법은 광초의 기본이겠으나 ‘경차’에서 보는 바와 같이 역설적이게도 극심한 필획의 변화 속에서 추호의 허튼 획도 용납하지 않고 시종일관 중봉세(中峰勢)를 견지하는 모습에서 오히려 황고산만의 ‘순일(純一)’과 ‘천진(天眞)’을 발견하게 된다. 도학시대에는 금기시된 글씨였다. 1560년 여름. 퇴계 이황은 제자 정유일에게 “근래 조맹부와 장필의 글씨가 성행하나 모두 후학을 그르친다”고 경고하면서 “자법이란 본래부터 심법의 표현이니 (字法從來心法餘) 다만 점·획마다 모두 순일을 지니게 하라(但令點●皆存一)”고 ‘습서(習書)’ 시를 지어 타이를 정도였다. 장필의 글씨라는 것이 초서 중에서도 말 그대로 미친 듯이 휘두르는 광초(狂草)이고 보면 문예를 도덕의 발현으로 간주하면서 모든 점획과 글자를 하나같이 경(敬)한 자세로 엄정단아하게 쓸 것을 주문하는 퇴계의 서예 관점에서는 이런 글씨가 도무지 마음에 들지 않는 것은 너무 당연한 일이었다. 정면으로 도전장을 던지듯 과장의 극을 달리는 장필 글씨의 유행을 주도한 인물은 다름아닌 황고산이었다. 그러나 그의 글씨를 눈에 보이는 대로 허장성세(虛張聲勢)만으로 평가하는 것은 황고산의 뜻도 아니고 글씨 자체의 미감과도 정반대다. 이것은 주세붕이 짓고 황고산이 쓴 ‘풍영정시첩’에 퇴계가 직접 “그 시가 아름답고, 발문이 찬란할 뿐만 아니라 황고산의 필적이 더욱 보배롭다”고 고백하고 있는 지점에서 확인된다. 더욱이 퇴계는 ‘매학정시’에서 황고산을 두고 “백학이여 매화 늙음을 한탄치 마라. 장욱처럼 글씨 쓰며 노년을 즐기리라”고 노래하고 있다. 요컨대 퇴계의 순일(純一)과 황고산의 일필휘지(一筆揮之)는 조형적으로는 극과 극일지라도 추호의 방심도 허락하지 않는 오로지 한 점 한 획에 마음을 하나로 모으는 경(敬)이자 천진(天眞)의 세계로 통하는 것이다. 인물이었다. 하지만 1519년 기묘사화의 주동인물 조광조의 사사(賜死)를 주청한 아버지의 허물로 인해 스스로 벼슬길에 나아가는 것을 일찌감치 단념하였다. 대신 그는 고향인 선산 낙동강가에 ‘매학정(梅鶴亭)’이란 정자를 짓고 ‘매화를 아내 삼고 학을 아들 삼아(梅妻鶴子)’ 자연에 파묻혀 글씨 하나로 일생을 보낸 은일처사다. 실제 황고산의 42세시 모습은 사돈인 율곡 이이(1536~84)가 목격한 바로는 ‘빈 뜰에 매화송이 피어오르고 깊은 못에서는 학의 울음소리가 들리는 가운데 10여리 떨어진 곳에서 텃밭을 일구는 신선’ 같은 사람이었고, ‘어우야담’에 보이는 송찬의 증언을 빌리면 ‘내 글씨를 구하는 것이 하루에도 수백장에 달하여 피곤함을 감당할 수 없으니 댁(송찬)의 글씨로 대신해야겠다’고 할 정도로 글씨노역으로 일생을 보낸 사람이었다. 그 중 장여필에게 써준 ‘箭溪草堂(전계초당)’ 이야기가 ‘사계선생일고’에 있다. “황고산과 막역한 공(장여필)이 서당편액을 부탁하자 황고산이 ‘내가 장차 흥이 날 테니 다그치지 마라’ 했는데, 훗날 둘이서 부석사에서 노닐 때 갑자기 황고산이 ‘내가 흥이 났으니 그대는 빨리 종이를 구해오라’ 하고 붓 대신 칡넝쿨을 씹어 한번 휘둘러 네 자를 구사하니 ‘箭’자는 죽순, ‘溪’자는 흐르는 물, ‘草’자는 풀, ‘堂’자는 집과 같아 모두 글자의 뜻을 형용한 것이 되었다”고 전하는데, 그의 작서 태도와 더불어 그 경지가 어디에 가 있는지를 짐작하고도 남는다. 존재하는 것이 아니라 철저히 나의 의식 속에서 의식의 대상으로만 내재해 있다는 점이다. 즉 내가 처리하고자 하는 한 폭의 화면은 나의 의식의 장이며, 그 공간 자체가 나의 운필이라는 의식의 흐름에 따라 철저히 시간 속으로 용해되어 버리는 그러한 순발성, 그 순발성의 연속이 구성해내는 의식의 건축물이 바로 서예인 것이고, 그것이 가장 잘 드러나는 것이 초서인 것이다. 연합뉴스 | 입력 2009.12.30 14:56 (강릉=연합뉴스) 16세기를 대표하는 명필 고산(孤山) 황기로(黃耆老.1525∼?)가 당나라 이군옥의

오언율시를 쓴 '황기로초서(黃耆老草書) 이군옥시(詩)'가 국가지정문화재 보물 제1625-1호로 지정됐다. 강릉 오죽현 시립박무관은 지난 2008년 당시 서울대 이창용(현 G20 기획조정단장) 교수가 기증한 유물 566점에 포함된 황기로초서가 31일자로 보물로 지정됐다고 30일 밝혔다. 2009.12.30 < < 오죽헌시립박물관 제공 > >

|

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| 이인로 한국의 풍류(지리산) (0) | 2015.06.08 |

|---|---|

| [스크랩] 근혜재광(槿兮再光) (0) | 2013.05.09 |

| [스크랩] 梅月堂先生詩 - 學詩 (0) | 2013.01.09 |

| [스크랩] 桐千年 梅一生& 道味詩聲 / 서예작품 감상 (0) | 2013.01.09 |

| [스크랩] 陋室銘 (0) | 2013.01.09 |