2013. 1. 9. 10:38ㆍ한국의 글,그림,사람

.

한국 지폐 뒷면에는 무엇이 있나? - 손태호『나를 세우는 옛 그림』

‘괜찮다, 다 괜찮다...’ 조선시대 그림에 담긴 삶의 숙명과 희노애락.

시대의 그림들은 그 세계를 반영하지만, 그 ‘그림들이 가진 옛 화가들의 치열했던 삶과 고민(손태호)’은 동시대를 넘어 그네들과 같은 땅에서 미래를 살고 있는 우리에게까지 위로와 희망의 손길을 건넨다.

조선시대 화가로 이름을 떨친 옛 선인들의 그림을 말하는 ‘나를 세우는 옛그림’의 저자 손태호 작가의 출간 기념 강연 현장을 함께 했다.

오늘의 주제 _ 옛 그림과 친해지기

“귀한 시간 내주셔서 여기까지 오셨으니 재밌게 들으시고, 강의를 듣는다는 생각보다는 같이 ‘그림을 본다’고 생각하고 들어주시면 좋겠습니다. ‘옛 그림과 친해지기’라는 말이 거창한데 그냥 ‘옛 그림 같이보기’ 정도로 생각해주세요. 다 아는 그림이라도 저와 함께 한번 더 감상해 본다는 그런 의미입니다.”

30대 후반, 세상살이에 지쳐 어디론가 도망쳐 버리고 싶던 무렵, 우연히 옛 그림을 만났다는 저자는 옛 그림에 심취해 미술관과 고서화점을 찾아다녔다고 한다. 물리학을 전공했지만 우리 문화의 매력에 빠져 동국대 문화 예술 대학원에 들어가 미술학을 전공했다.

“대부분 사람들이 옛 그림이 굉장히 멀리 있다고 생각해요. 사실 옛 그림은 우리 삶과 상당히 밀접해 있습니다. 다만 우리가 멀게 느끼는 이유는 매일 보는 옛 그림들을 눈 여겨 보지 않기 때문이에요.

5만 원권 유심히 보신 적 있나요? 매일 보시잖아요, 5만원 권. 사실 저도 가끔 봅니다.”(웃음)

화폐를 통해 만나는 옛 그림 이야기

5만 원권 앞장에는 신사임당의 ‘포도도’가 그려져 있다.

손태호 작가는 신사임당에 대해 "예술적 성취와 기량이 당대 최고였으며 율곡의 어머니라 오히려 평가 절하된, 모든 면에서 뛰어난 여성이었다"고 말한다. ‘포도도’는 가지의 표현이라든가, 묵법에 굉장히 익숙하지 않은 사람은 그릴 수 없는 기법들을 사용해 지금은 우리에게 널리 알려진 ‘초충도’보다 당대에 훨씬 유명하고 칭찬받은 그림이었다.

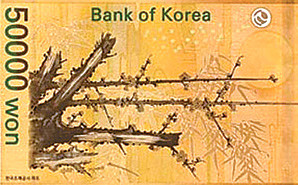

5만 원권 뒷장에는 어몽룡의 ‘월매도’가 있다.

“조선 전기부터 말기까지 선비 화가라면 누구나 그리던 것이 매화 그림입니다.

어몽룡의 ‘월매도’가 조선 최고의 매화그림인 이유는, 매화를 꺽어 그리지 않고 길게 뻗어 그렸기 때문이에요. 단순히 매화를 아름답게 표현하기 위한 게 아니라 선비 자신의 마음을 표현한 겁니다.

‘월매도’에 겹쳐 있는 그림 하나는 ‘풍죽도’인데 왼쪽에서 오른쪽으로 부는 바람이 시작하는 부분부터 바람이 부는 방향으로, 사선으로 대나무를 그렸어요. 바람에 휘날리는 대나무를 그리지 않고 바람에 맞서는 대나무를 그린 것이지요. 이것은 흔들리지 않겠다는 강한 의지를 나타낸 거라고 봅니다.”

작가는 이렇게 우리가 일상에서 매일 마주하는 화폐를 통해 옛 그림에 대한 호기심과 친밀함을 이끌어냈다.

“만 원권을 볼까요? 만원권에는 세종대왕이 있습니다.

왕의 뒤에는? ‘일월오봉도’가 있습니다.

옛 날에는 왕이 어디로 행차 할 때 항상 일월오봉도를 들고 갔습니다. 왕이 앉는 의자나 병풍을 그려놓는 ‘일월오봉도’에는 해와 달이 있고 다섯 개의 봉우리 사이에 폭포, 4그루의 소나무, 계곡과 땅이 번져나가는 모습을 볼 수 있지요. 하늘에서부터 부여받은 덕을 내려서 온 만물을 풍요롭게 한다-는 뜻입니다.

하늘과 산과 땅의 의미로 석삼을 그리고 왕이 정좌해서 앉은 모습이 임금 ‘왕’자입니다. 그래서 왕의 뒤에는 반드시 일월오봉도가 있어야 했어요. 만원 지폐에 세종대왕이 그려졌기 때문에 ‘일월오봉도’도 그려져 있어야 했던 겁니다.”

5천 원권에는 율곡 이이와 함께 ‘포도도’에서 언급되었던 신사임당의 ‘초충도’가 있는데, 수박의 표현을 보면 서양미술과 달리 밑 부분은 하얗고 윗부분은 파란, 신사임당의 남다른 표현력을 볼 수 있다.

신사임당이 유년시절에 얼마나 자신의 주변을 관찰하고 주의 깊게 보았는지 알 수 있는 대목이다. 손태호는 이렇게 지폐에 그려진 우리의 옛 그림을 설명하면서 ‘너무 익숙하고 관심 있게 보지 않기 때문에 옛 그림이 멀리 있다고 생각하는 것뿐, 조금만 주의 깊게 보면 옛 그림은 우리 주변에 얼마든지 많이 있다’고 설명했다.

램브란트는 알아도 윤두서는 누군지 모르는 현실

“현대인들이 옛 그림을 왜 그렇게 멀게 느끼고 있는지 제 나름대로 생각해봤습니다. 제일 먼저 생기는 문제는, 어릴 때 서양미술 위주의 교육을 먼저 받기 때문인 것 같아요. 저도 어렸을 때 어머니가 미술 공부하라고 강제로 학원에 보내서 한 달 만에 그만둔 기억이 있습니다.

서양 미술의 기본적인 바탕은 스케치인데 손가락만 한 달 동안 그렸으니 초등학생이 얼마나 지루했겠어요? 어머니한테 저를 포기하시던지 미술을 포기하시던지 선택하라고 했습니다.(관중 웃음)”

손태호 작가는 서양미술 중심의 그림 교육을 받다보면 램브란트는 알아도 윤두서는 누군지, 고흐는 알아도 장승업은 누군지 모르게 된다고 속상해 했다.

(장승업의 타고난 재주는 조선 제일인데 ‘취화선’에서 장승업이 너무 주정뱅이에 미치광이로 나와서 속상했다는 말도 덧붙였다.)

“옛 그림이 멀게 느껴지는 또 다른 이유는 실기 위주의 미술 교육 때문인 것 같아요. 미술시간에 미술 재료 안 가져가면 선생님한테 혼나잖아요. 그걸 재밌어 하는 아이들에겐 즐거운 일이지만, 미술을 못하는 아이들은 재료를 안가지고 가면 혼나는 시간이라는 생각밖에 안드는 거에요.

그림을 그려도 선생님한테 칭찬도 못 받고, 교실 뒤에 붙는 일도 없고, 그러다보니 미술이 재밌고 즐겁고 누구나 할 수 있다는 생각보다는 ‘잘하는 몇 몇 사람들의 것’이라는 생각을 하게 되는거죠. 옛날에는 더더욱 교과서가 작고 흑백그림이 대부분이었기 때문에 그런 그림으로 미술에서 즐거움을 느끼기는 굉장히 어려웠을 거라고 생각합니다.”

국립중앙박물관에서 데이트를 해보세요.

도록도 구입하시구요.

작가는 직접 미술관과 박물관에 가서 전시를 보고 감상해보길 권한다.

또 전시에 가면 반드시 도록을 사서 구입하라고 한다. 그런 것들을 통해 나와 타인의 시선을 비교함으로서 감상의 폭이 넓어진다는 것이다.

“우리가 미술관에 가서 직접 미술작품을 보는 이런 습관들을 들이는 게 많이 부족하지 않나 하는 생각이 들어요. 미술관, 박물관에 가는 건 굉장히 중요한 문제에요.

데이트를 미술관이나 박물관에서 해보세요. 특히 국립중앙박물관 야외는 정말 좋습니다. 너무 아름다워요. 호수 있죠, 정자 있죠, 주변마다 탑도 있고 너무 아름답습니다.

그런데서 데이트 하면서 미술도 보고, 가급적이면 도록도 구입하시구요. 타인의 품평 읽기가 굉장히 중요합니다. 자신의 감상력을 높이는데 큰 도움이 되요. ‘이 그림을 이렇게 볼 수 있구나.’ ‘이 사람은 이런 걸 느꼈구나.’하는 걸 깨닫는거죠. 그래서 전시회를 가시면 반드시 도록을 사서 구입하시는 그런 습관을 들이셨으면 좋겠습니다.”

옛 그림을 보는 올바른 방법,

추사 김정희 “서화 품평에 있어서는 ‘금강안 혹리수’가 필요하다.”

“추사 김정희는 이런 표현을 썼습니다. 서화품평에 있어서는 ‘금강안 혹리수’가 필요하다.

금강안은 금강석을 꿰뚫을 만큼 정확한 눈, 혹리수는 세금을 거두는 관리의 냉혹한 손이라는 뜻입니다.

그만큼 그림을 보는 눈이 엄청 치밀하고 냉혹해야 그림 보는 안목이 생긴다는 뜻인데요. 사실은 이게 맞는 얘기기는 하지만, 대다수의 사람들이 그렇게 할 수 없는 현실이잖아요? 추사 김정희는 항상 지식인 중심의 사고, 인텔리 중심의 견해를 가지고 있었습니다.”

그렇다면 우리에게 익숙하지 않은 옛 그림을 보는 좋은 방법은 무엇일까?

“간송미술관 의원이시고 중앙대표 겸임교수셨던 선생님이 옛 그림을 보는 너무나 좋은 세가지 방법을 말씀 하셨는데요.

1. 좋은 작품을 무조건 많이 볼것,

2. 작품 크기에 대각선으로 1.5배 떨어져서 볼 것,

3. 오른쪽에서 왼쪽으로 보고 위에서 아래로 볼 것, 입니다.

옛날 사람들은 습관적으로 오른쪽에서부터 봤기 때문에 화가도 사람들이 오른쪽부터 본다는 걸 감안하고 그렸어요. 자기 그림의 하이라이트를 어디에 배치할 것인가 생각하면서 그렸기 때문에 오른쪽에서 왼쪽으로 보는 건 굉장히 중요합니다.

미술관, 전시회에 가도 다른 사람들이 다 왼쪽부터 보더라도 오른쪽 벽부터 관람하세요.

또 옛날엔 세로 쓰기였으니까 위에서 아래로 보시고, 작품을 자세히 오래 뜯어보시고,

옛 사람의 마음으로 감상하십시오.

그게 옛 그림을 보는 안목을 키우는 가장 좋은 방법입니다. 많이 보고, 자세히 보고, 찬찬히 보고, 오래 볼 것. 그러면 자기도 모르게 옛 그림을 보는 감시관이 성장하게 됩니다.”

취옹 김명국 필 설경산수도(醉翁金明國筆雪景山水圖)

책 속에서 말하는 첫 번째 그림,

절파학풍의 마지막 화가 김명국의 ‘설경산수도’

“절파학풍은 산악을 험준하게 그리고, 하얀색과 검은색의 묵법대비를 심하게 하는 게 특징입니다. 재밌는 건 산악을 비중있게 그려도 이 산악이 주인공이 아니라는데 있어요.

절파학풍 산수의 특징은 무조건 거기 나오는 사람이 중심입니다. 절파학풍의 분위기는 그림에 등장하는 사람들의 심정을 대변하는 보조 역할을 하고 있는거에요.

김명국은 절파학풍의 거의 마지막에 이르는 화가입니다.

김명국의 ‘설경산수도’를 보면서 이 그림은 왜 그렸을까? 생각했는데요. 그림을 보면 동자, 나귀, 선비가 있습니다. 다리를 건너는데 뒤를 돌아보고 있죠?

떠나온 곳을 바라보는 건데요. 오두막집에 어느 여인이 아기를 안고 있습니다.

이 사람과 이 여인이 헤어지는 장면을 그린 거에요. 이것이 설경산수도의 가장 큰 주제입니다.

김명국은 이 그림에서 이별을 말하는 것이지요.”

김명국은 호탕하고 술을 좋아하는 인물이었다고 한다. 김명국이 인생에서 크게 두 번 집을 떠나는 일이 있었는데 둘 다 조선통신사로 일본에 파견되는 일이었다. 그 당시 일본에 가려면 빠르면 4개월 길면 6개월이 걸리는 굉장히 오래 걸리는 일이었다. 김명국은 1636년 첫 번째 조선 통신사로 일본 화원으로 처음 파견되는데 그 해 12월에 병자호란이 발발된다. 그 다음 1월에 인조가 남한산성에 고립되 있다 항복을 하는데 이때가 조선통신사가 귀국을 하고 있던 시기다.

“왕이 한양을 버리고 남한산성으로 도망갔는데 결국 항복을 했다는 얘기는 한양이 쑥대밭이 됐다는 이야기 아니겠어요? 김명국 입장에서는 집에 놔두고 온 가족들이 걱정이었겠지요. 어느 날 그 소식을 듣고 잠을 자다가 와이프가 너무 그리워서 일어나서 그린 그림이지 않았을까, 라고 저는 해석합니다. 물론 아닐수도 있어요. 어디 문헌에 나와있는 얘기는 아닙니다.”(웃음)

목민심서 읽어 보신 분 계신가요?

목민심서를 읽고 눈물을 안 흘리면 문제가 있습니다.

정약용이 얼마나 백성을 사랑하는 마음이 컸던 사람인지.

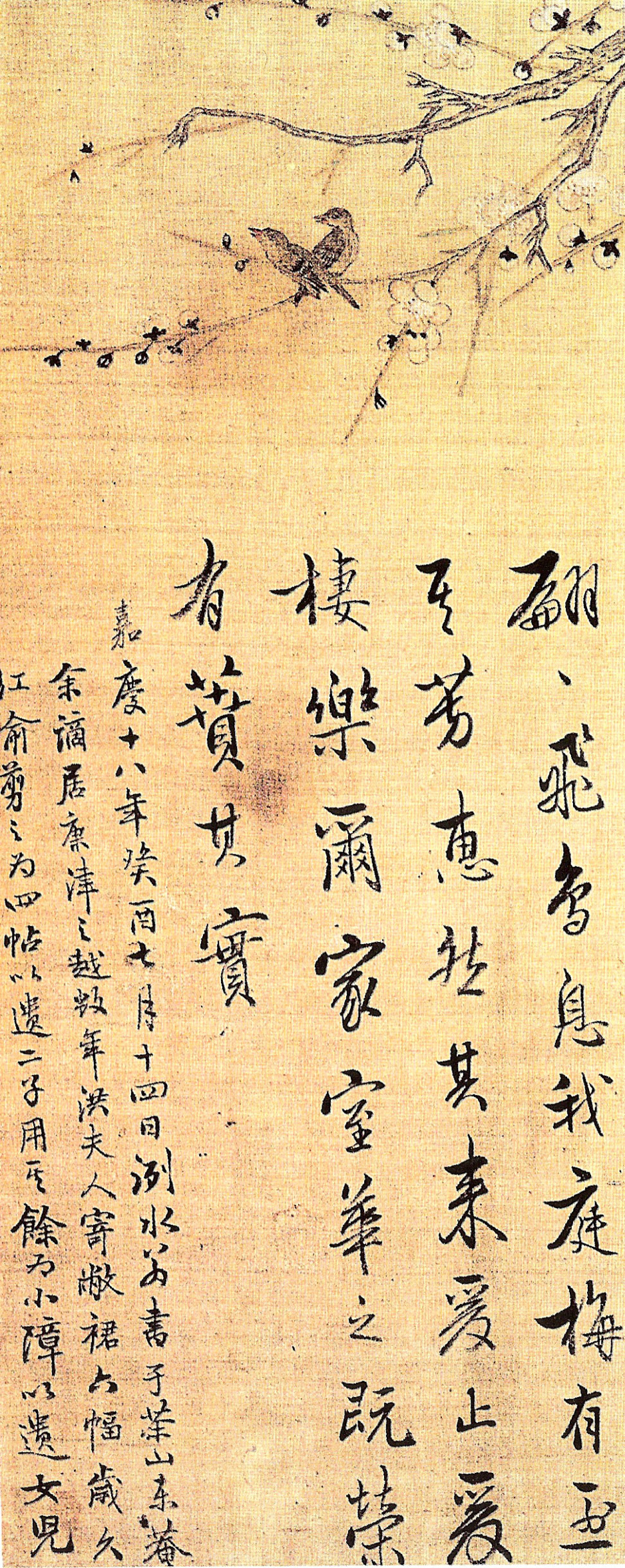

“다산 정약용의 ‘매화쌍조도’는 너무나 유명한 그림입니다. 딱 봤을 때 그림은 작고 글이 굉장히 많아요. 이 말은 그림에 이야기가 다 들어있다는 뜻입니다.

‘매화쌍조도’에는 이 글을 쓰고 그림을 그리게 된 이유가 적혀 있어요.

정약용이 귀향하자 부인이 치마 여섯첩을 보내왔는데 정약용이 이것을 오려서 서첩을 만들어 두 아들에게 주고, 나머지는 족자(그림)를 만들어 딸에게 줍니다. 그게 ‘매화쌍조도’인거죠. 그런데 부인이 시집 올 때 입고 온 치마를 왜 정약용에게 보냈을까요? 떨어져 있느니 자신을 생각하며 살라는 뜻 아니었을까요?”

정약용은 원래 아들이 네 명이고 딸이 둘인데, 천연두로 셋을 잃는다. 그래서 천연두에 관한 의학서까지 쓸 정도로 마음 아파하기도 했다. 그런 아버지가 귀향을 갔는데 자식들이 얼마나 보고 싶었을까.

원래 고향인 남양주에서 귀향 가 있던 해남까지는 어마어마하게 멀어서 아들들은 왔다갔다 할 수 있지만 여자인 딸은 거기까지 갈 수가 없어 한번도 보지 못했다고 한다. 그러다 1812년 딸이 결혼을 하게 된다.

“하나 남은 딸이 시집을 가는데 아버지로서 아무것도 챙겨줄 수가 없으니, 시집가서 시댁 식구들이랑 행복하고 즐겁게 잘 살아라 하는 뜻으로 ‘매화쌍조도’에 시와 그림을 그려서 보낸 겁니다.

이렇게 아버지에게 너무나 다정한 글과 서찰을 받았을 때 딸은 또 그런 아버지가 얼마나 안쓰러웠을까요? 편지를 받고 펑펑 울지 않았을까요?”

정약용이 거의 같은 시기에 그린 다른 그림이 하나 있는데 1913년 8월에 그린 ‘매조도’다.

음력 7월이니 거의 8, 9월이었을텐데 왜 3, 4월에나 피는 매화를 그렸을까?

“비슷한 시기에 굉장히 상반된 두 그림을 그렸어요. 하나는 앞에서 말한 딸에게 주려고 그린 그림 ‘매화쌍조도’이고, 다른 하나는 ‘매조도’입니다. 그럼 ‘매조도’는 누굴 위해 그린 것일까요?

어떤 한문학자 선생님 한 분이 생각하시길, 당시 다산 초당에는 정씨라는 소실이 있었는데 소실에게 홍임이라는 딸이 있었다고 해요. 아마 그 딸에게 주려는 게 아니었겠는가 하는 추측을 합니다. 소실을 두는 게 부끄러운 시대는 아니었지만 당시 소실을 받아주고 안받아주고는 정실이 결정할 문제였다고 해요,

정약용이 귀향이 끝나고 자기 집으로 이들을 부르긴 했는데 1년 후 다시 그 집에서 쫓겨났다고 합니다. 다산 정약용은 결혼한 부인과 60년을 해로하고, 그걸 기념하는 잔치 때 숨을 거두게 됩니다.”

손태호 작가는 그밖에도 『나를 세우는 옛그림』에 실린 심사정의 ‘딱따구리’, 윤두서의 초상화(자화상), 정선의 ‘계상정거도’, 신윤복의 ‘월하정인’, 채용신의 ‘매천 황현 초상’에 얽힌 역사적 사실과 재밌는 이야기들로 강연을 꽃피웠다.

“제가 준비한 그림은 여기까지입니다. 재밌으셨나요? 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 옛 그림은 그렇게 멀리 있지 않다는 겁니다. 그리고 지금 제가 책에서 말하는 그림들 외에도 아주 수많은 그림이 우리 곁에 남아있어요. 마지막으로 조선 후기 대수장가의 글을 한편 소개 할까 합니다.”

그림은 그것을 알아보는 사람, 아끼는 사람, 보는 사람, 소장하는 사람이 있다.

그림을 알아보는 사람은 외형이나 법도 같은 것은 잠시 접어 두고,

먼저 오묘한 이치와 아득한 조화 속에서 마음으로 만난다.

그런 까닭에 그림 감상의 묘는 아끼거나 바라보거나 소장하는

세 부류의 껍데기에 있지 않고, 알아봄에 있는 것이다.

- 김광국의 ‘석농화원’ 발문 중

“제가 장담하건데 옛 그림을 접하면 반드시 사랑하게 되있습니다. 옛 그림을 가까이 했는데 지겨워서 안보겠다는 사람 한 번도 만나본 적 없어요. 왜냐면 옛 그림은 우리 선조들의 삶과 생활과 정서가 담겨있기 때문입니다. 미켈란젤로의 작품은 성서 내용을 모르면 알 수 없지만, 옛 그림은 보는 즉시 느끼고 전달 받을 수 있어요. 우리의 삶과 밀접하게 연결되있기 때문이지요.”

작가는 옛 그림이 아름다운 이유는 우리 조상들의 삶이 아름답기 때문이고 고매한 정신과 인격을 가지고 그린 그림이기에 일급 작품이 될 수 있었다고 한다.

“지금 남아있는 우리 옛 그림들은 식민지와, 전쟁과, 무수히 많은 고난을 거쳐 우리 곁에 남아 있는 겁니다. 그런 그림들이 한번쯤 자기를 봐달라고, 자신의 가치를 알아달라고 우리에게 계속 이야기하고 있어요.

‘그림’이 ‘그리움’에서 나온 말이라는 건 아시나요?

우리 옛 그림은 정이 깊은 그림입니다. 정을 가지고, 정감어린 눈으로 바라 보면 그 정을 느낄 수가 있어요. 앞으로 옛 그림을 사랑하는 많은 현장에서 여러분과 함께 했으면 좋겠습니다. 감사합니다.”

저자 강연이 끝난 뒤 강의실 한 켠에는 저서에 사인을 받기 위해 좌중들이 모여들었다. 아버지 손을 잡고 제일 먼저 강연회에 도착해 자리를 잡았던 어린 소년부터, 친구들과 삼삼오오 몰려온 젊은 청년들, 열성적으로 강의를 듣고 질문을 하던 어머님들. 저자의 바람처럼 옛 그림과 손태호 작가를 만나기 위해 온 우리 모두 일상에서 ‘몽유도원도’ 같은 꿈을 꾸고, 박물관과 전시회에서 다시 한 번 옷깃이 스치길 기대해본다.

나를 세우는 옛 그림 손태호 저 | 아트북스

자기성찰과 수신의 방법에는 어떤 것들이 있을까?

저자 손태호는 옛 그림 보기야말로 자신을 찾아가는 과정일 뿐만 아니라 배움과 수행의 과정이라며, ‘옛 그림 수신론’을 주창한다. 미술에 대한 애정이 문화예술대학원에 들어가 미술학을 전공하기까지에 이른 그는 애호가에서 전공자로 옮겨 간 이력 덕분인지 옛 그림에 대한 애정이 넘쳐난다...

/ 채널예스

신사임당 포도도

어몽령 <월매도> 족자 비단에 수목, 국립박물관 소장

이정 <풍죽도> 지본수묵 71.5 x 127.5 cm 간송미술관

경복궁 사정전. 일월오봉도

매화쌍조도 梅花雙鳥圖

[다시보기. 남양주역사기행] 다산 정약용의 매조도(梅鳥圖)

글. 윤종일 교수(서일대 민족문화과)

다산 정약용의 ‘매조도(梅鳥圖)’는 다산 특유의 행서체로 ‘제화시’를 넣고, 시(詩) 옆의 후기에 “가경(嘉慶) 18년 계유년(癸酉年) 7월 14일에 열수옹(冽水翁)이 다산동암(茶山東菴)에서 쓰다(嘉慶十八年癸酉七月十四日冽水翁書于茶山東菴)”라고 적고 있어 이 그림이 1813년(순조 13), 그의 나이 53세 때에 강진에서 그려졌음을 알 수 있다. 따라서 어떤 의미에서 다산 정약용의 작품으로 추정되는 5편의 ‘산수화’들이 모두 제작년도를 확인할 수 없는 추정작들임에 비해, 이 작품만 유일하게 다산의 진작(眞作)임과 동시에 그 제작연유를 확인 할 수 있는 가장 중요한 작품이라 할 수 있다.

주지하듯이 화조화(花鳥畵)는 상징적 의미와 장식적인 성격 때문에 어느 시기에나 감상화로서만이 아니라 실용적인 목적으로 꾸준히 제작되어 왔다. 더구나 조선 후기는 부농층의 출현과 상업 자본의 성장으로 인한 막대한 부가 축적되고 있던 시기로 이러한 사회 변화를 바탕으로 화조화(花鳥畵) 역시 심사정과 같은 이들을 필두로 다양한 양상을 보이면서 전개되었다.

더구나 산수화보다 소재나 기법, 표현 형식에 구애를 받지 않았던 화조화는 자기가 흥미를 느끼는 대상을 자유로이 선택하여 그릴 수 있는 화목이었고, 화조화 역시 「화보」를 통해 새로운 형식, 즉 조선중기의 수묵화조화(水墨花鳥畵) 경향에서 담채를 보다 적극적으로 사용하고 섬세한 필선과 몰골법을 특징으로 하는 화조화풍이 크게 유행하였다.

다산의 ‘매조도’는 그 형식으로 보아 조선후기 이래 「화보」를 통해 유행했던 화조화 형식을 따른 것이다. 매화가지로부터 화판(花瓣), 봉오리에 이르기까지 담묵(淡墨)의 세필로 일일이 윤곽을 그려 넣었고, 꽃가지의 치밀하고 착실한 묘사, 담홍(淡紅), 담록(淡綠), 갈(褐), 호분(胡粉) 등 설채(設彩)는 일부 퇴색하였으나, 우리의 향토색(鄕土色) 짙은 온화하고 맑은 기운의 잔흔을 남기고 있다. 매화나무 아래 가지 중앙에 배치된 2마리의 새 역시 단아하고 시정있게 표현되었다. 또한 7월에 그린 봄날의 매화 그림이라 사생보다는 상징적인 사의로 구성된 작품이지만, 그럼에도 오래도록 관찰하고 사생하여 그린 듯한 익숙한 필치가 독창적인 묘사와 구도를 돋보이게 한다. 전체 화폭의 1/3 가량의 상단 화면에 매조를 그렸고, 그 하단 2/3 가량의 화면에 다산 특유의 행서체로 시와 발문을 적어 넣은 구도이다. 어찌보면 그림보다도 제화시(題畵詩) 자체가 화면의 주가 되어 있는 작품이라 볼 수 있다.

이 작품을 만들게 된 연유를 다산은「제하피첩(題霞披帖)」에

‘내가 강진에 유배살이 하고 잇을 적에 병든 아내가 헌 치마 다섯 폭을 보내왔다. 아마 그가 시집올 때 입고 왔던 분홍색 치마였나 본데 붉은 색깔도 이미 바랬고 노란색도 엷어져 가는 것이었다. 바르고 곱게 장정된 책을 만들려고 가위로 재단하여 소첩(小帖)을 만들었다. 손이 가는 대로 경계의 말을 지어서 두 아들에게 보낸다.(余謫居康津之越數年 洪夫人寄敝裙六幅 歲久紅渝 剪之爲四帖 以遺二子 用其餘爲小障 以遺女兒)’ 라 적고 있다.

부인이 보내온 시집올 때 가져온 빛바랜 헌치마를 이용하여 두 아들에게 보낼 소첩을 만들고, 그리고 남은 치마폭으로 매조를 그려서 초당의 제자 윤창모에게 시집간 딸에게 소품을 만들어 딸에게 보낸 선물이었던 것을 알 수 있다. ‘매조도’의 시(詩) 내용은 아래와 같다.

훨훨 새가 날아와, 우리집 마당 매화나무에 앉았네(翩翩飛鳥 息我庭梅)

짙은 향기에 이끌려, 흔연히 찾아 왔으니(有烈其芳 惠然其來)

여기에 멈추고 이곳에 깃들어, 함께 집짓고 즐겁게 살자구나(奚止奚樓 樂爾家室)

꽃이 핀 다음에는, 열매도 가득 맺으리(華之旣榮 有賁有實)

이로 보면 ‘매조도’는 다산이 사실적인 필치의 화조화에 아취 어린 시를 적어 넣고 있으니 일견 「시화(詩畵)」라고 해도 무방하거니와 그것도 다산의 대표적인 서법의 글씨가 화면 2/3의 공간을 점유한 것을 고려하면 또 서예작품이라 하더라도 무방하다. 이로 볼 때 다산이 한때 시(詩), 서(書), 화(畵) 삼절 소리 듣는 것을 기대했던 적이 있었다고 한 고백이 헛말이 아니었음을 이 ‘매조도’ 한 점이 역설적으로 증명하는 듯도 싶다.

특히 청초한 아름다움과 굽힐 줄 모르는 정신의 상징인 매화는 북송의 은사(隱士)로 20년간이나 매(梅)와 학(鶴)과 더불어 살며 시정(市井)에 내려오지 않았다고 전해지는 시인 임포(林逋:967-1028) 이후 문인들에게 크게 사랑받았던 소재이다. 한국에서는 고려 때부터 널리 그려져 온 것으로 추정된다. 매화가 새(鳥)나 대나무(竹) 등 다른 소재와 함께 그려지는 것은 조선 중기의 작품들에서 흔히 볼 수 있는 것이지만, 조선 후기의 매화도에서는 잘 보이지 않는다고 한다. 이런 견해에 비추어 볼 때 다산의 ‘매조도’ 역시 조선 중기 이래의 화조화 전통에 새로운 화풍을 가미하여 그려진 그림으로도 추정해 볼 수 있겠다.

그런데, 상징으로서의 ‘매화’가 지니는 문인 사의성에 반해, 그림으로서의 ‘화조화’와 관련하여 매우 흥미로운 기록이 있다. 『경국대전(經國大典)』 「예전(禮典)」의 ‘취재(取才)’조에 의하면 도화서의 화원들을 시험을 통해 선발할 때 ‘화초(花草)’는 4등급으로 분류되어 있어 잘 받아야 2분을 넘지 못했으며, 이것은 2등급인 ‘산수(山水)’ 의 보통작품 점수인 3분보다도 낮은 것이어서 화원들은 자연히 죽(竹)이나 산수(山水) 등 높은 등급의 과목을 선호했다고 한다. 무릇 이같은 화목(畵目)에의 점수제란 것이 전근대적 봉건사회의 특성에서 비롯된 것이겠지만, 그것이 법제에 규정될 정도의 등급이고 보면 아마도 화조도는 조선의 문인들에게 그리 폭넓게 수용되지 못했던 듯싶다.

더욱이 다산 이후 조선 말기 회화사의 서막을 연 문인화가로 추앙받고 있는 추사 김정희(1784-1856)를 생각해볼 때 더욱 그러하다. 다산 이래 20여년 이후 추사 김정희로 대별되는 조선말기 회화사의 귀결점이 어떤 면에서 실로 문인지상주의적인 관념적 문인화의 한 전형 보여주면서 그 화풍(畵風)의 뿌리를 내리고 있다면, 다산은 화원들에게도 일견 환영받지 못했던, 어쩌면 당시 서민문화의 풍토에서나 그 상징성과 장식적인 실용성으로 더욱 아낌을 받았을지 모를 ‘화조화’에 자신의 소담하고 아취어린 필치의 그림솜씨와 시(詩)의 기재(奇才)로서의 자신의 문기어린 시(詩) 한수와, 그리고 자신만의 독특한 서체(書體)까지 한 화폭에 정성스럽게 모아서 남겨놓고 있다는 사실이다. 그리고 이같은 회화사적 현상을 또 어떻게 설명할 수 있을지를 생각해볼 때 다산의 ‘애민사상(愛民思想)’의 일면을 이 ‘매조도’가 보여주는 것은 아닌가 하는 여운을 남기는 작품이다.

梅鳥圖

정약용이 자신의 딸을 낳은 소실을 걱정해 제작한 ‘의증종혜포옹매조도(擬贈種蕙圃翁梅鳥圖)’.

조선 후기 실학자 다산 정약용(1762~ 1836)이 전남 강진 유배 시절에 소실이 낳은 딸을 생각하며 그린 것으로 보이는 <매조도>(매화와 새 그림·사진)가 처음 공개됐다. 서울 인사동 공화랑은 10~23일 열리는 서화감상전 ‘안목과 안복’을 앞두고 <매조도> 등 알려지지 않았던 다산의 친필 그림과 서첩, 간찰 등의 글씨 출품작 5점을 5일 선보였다.

개인소장인 이 <매조도>(가로 50.5cm×세로 27cm)는 1813년 8월19일 강진 자하산방에서 그린 것이다.

비단 속치마를 잘라 만든 화폭 위에 가로로 뻗은 채 꽃송이들이 매달린 매화 가지와, 아래 가지 끝에 앉아 있는 멧새 한 마리의 모습을 담았다. 그 아래는 7언 절구의 한시가 특유의 날렵한 행서체로 쓰여 있다.

‘묵은 가지 다 썩어서 그루터기 되려더니/ 푸른 가지 뻗어 나와 꽃을 다 피웠구려/ 어디선가 날아온 채색 깃의 작은 새는/ 한 마리만 응당 남아 하늘가를 떠도네.’

그림과 시를 분석한 정민 한양대 교수(한문학)는 “시구의 맥락으로 미뤄 다산이 유배 생활 중 얻은 소실에게서 낳은 딸 홍임을 떠올리며 그린 것으로 추정된다”고 분석했다. 다산의 <매조도>는 고려대 박물관에도 한 점이 전하는데, 이번 그림처럼 1813년 7월14일 혼인하는 큰딸을 위해 본부인 홍씨가 보낸 치마를 잘라 그린 것이다.

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 陋室銘 (0) | 2013.01.09 |

|---|---|

| [스크랩] ‘웃는 얼굴’ 이순구 (0) | 2013.01.09 |

| [스크랩] 동양화가 말을 걸다 ⑤⑥ (0) | 2013.01.09 |

| [스크랩] 동양화가 말을 걸다 ③④ (0) | 2013.01.09 |

| [스크랩] 동양화가 말을 걸다 ①② (0) | 2013.01.09 |