2013. 1. 3. 15:30ㆍ한국의 글,그림,사람

<화가가 사는 집>

對右菴記

이용휴(李用休)

하늘이 사물을 탄생시킬 때에는 이치를 그 형상 속에 깃들게 한다. 그러고서 가장 신성한 성인으로 하여금 하늘을 대신하여 하고 싶은 말을 하고 교화를 널리 펴게 하였다. 그러한 말과 교화가 담겨 있는 것이 바로 경서(經書)이다. 그러나 말이란 반드시 문자의 힘을 빌려서만이 전달되기에 하늘은 또 창힐(蒼頡)을 시켜 문자를 만들게 하였다. 처음에는 형상을 본떠서 만들었기에 문자의 활용에는 한계가 있는지라, 하늘은 또 사황(史皇)을 시켜 그림을 그리게 하였다. 이렇게 그림과 문자가 서로 어울리자 비로소 말과 교화를 완벽하게 표출할 수 있게 되었다.

그럼에도 불구하고 숱한 세월을 거치고 드넓은 세상을 확장하는 동안, 문자는 늘 세상에서 제자리를 지킨 반면, 그림은 나타나기도 하고 숨기도 하여 「빈풍도(豳風圖)」와 「왕회도(王會圖)」 이래로 세상에 드러난 그림이 얼마 없다. 간간이 재능과 기상이 출중한 사람이 나타나 넘쳐흐르는 재주로 화훼도(花卉圖)나 영모도(翎毛圖)를 그렸는데, 그 빼어난 솜씨는 조화옹을 꼭 빼닮아서 사람의 마음과 눈을 즐겁게 만들었다. 그러므로 그림의 세계는 무시할 수 없는 것이다.

김군(金君) 사능(士能)은 스승이 없이도 터득하는 지혜의 소유자로서 참신한 뜻을 창출하여, 그의 붓이 이르는 곳에는 그의 정신도 함께 이르렀다. 머리털 같은 비취빛과 황금빛, 실오라기 같은 붉은 빛과 흰 빛으로 그린 그림은 정교하면서도 아름다워 옛사람이 나의 솜씨를 보지 못해 한스럽다는 푸념을 할만도 하였다. 따라서 상당히 자긍심을 가지고 자중하여 가볍게 그림을 그리는 법이 없었다.

인품이 대단히 높은 그는 고아하고 운치 있는 선비의 풍모를 지녔기 때문에 자기의 정신적 고민과 예술적 솜씨를 이용하여 남들과 교제하는 데 쓸 그림으로 제공하여 화장대나 부엌에서 두고 보는 감상거리로 만들고 싶은 생각이 조금도 없었다.

글씨란 비유하자면 사람의 성명(姓名)이요 그림이란 얼굴 생김새다. 어떤 사람의 성명만을 알고 그 얼굴 생김새를 모른다면 비록 온종일 옆자리에 나란히 앉아 있다 해도 알아보지 못할 테니 그게 될 말인가?

아! 그림과 글씨는 발생이 같을 뿐만 아니라 형체 또한 동일하다. 그럼에도 세상에서는 글씨는 중시하면서 그림은 낮추어본다. 심지어는 화공(畵工)이나 화사(畵史)라고 불러 욕을 보이기까지 한다. 그 이유는 대체 무엇일까?

김군이 거처하는 집에 편액을 걸고 대우암(對右菴)이라는 이름을 붙였는데 ‘왼쪽에는 그림을 두고 오른쪽에는 글씨를 둔다’는 옛사람의 말을 취한 이름이다. 그림과 글씨가 분리되어 각기 외롭게 제 길을 간 역사가 오래인데, 지금에는 다시 합해졌으니 서법가와 화가가 서로들 축하해 마지않을 일이다.

이 글은 혜환 이용휴(1708-1782)가 단원 김홍도(1745-1806년 이후)의 대우암이란 집에 써준 기문이다. 예로부터 글씨에 대하여 그림의 가치를 드높이기 위해 쓴 좌도우서(左圖右書)란 말에서 김홍도는 거처의 이름을 만들었다. 오른쪽에 있는 글씨를 마주하고 사는 사람은 결국 화가이니, 대우암이란 화가가 사는 집이란 의미란다. 혜환은 그림의 가치가 저평가되었고 그에 따라 화가도 천시받는 당시의 현실을 개탄하고, 화가의 자긍심을 지키며 사는 김홍도를 예찬하고 있다.

- 《나를 돌려다오》(이용휴 저, 안대회 옮김, 태학사)에서 -

⇒ 글을 읽다가 우리 안산 단원구의 지명 연원이 된 단원 김홍도에 대한 글이 나와서 반가운 마음으로 읽었습니다. 이미 읽으신 분들도 계시겠지요. 아시겠지만 혜환 이용휴도 안산 성포동에서 활동을 하였던 18세기 후반의 대표적인 문인이셨습니다.

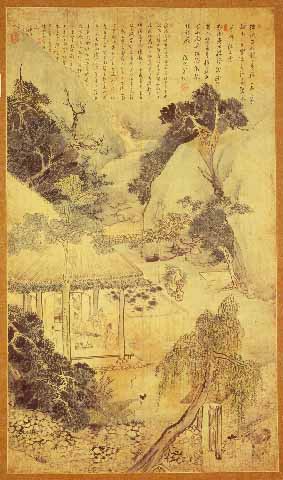

혜환이 37세나 아래인 단원의 인품을 높이 평가하는 부분이 인상적이네요. 고아하고 운치 있는 선비의 풍모를 지녔던 단원의 모습이 보고 싶어집니다. 아래는 단원의 자화상으로 알려진 그림입니다. 지금은 북한 조선역사박물관에 소장되어 있다고 합니다.

<자화상> (김홍도 작, 북한 조선역사박물관 소장)

'한국의 글,그림,사람' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 동양화가 말을 걸다 ①② (0) | 2013.01.09 |

|---|---|

| [스크랩] 벼루를 좋아한 영재(泠齋) 유득공(柳得恭) (0) | 2013.01.03 |

| [스크랩] 삼추가연도(三秋佳緣圖) (0) | 2013.01.03 |

| [스크랩] 호생관 최북( 毫生館 崔北) (0) | 2012.06.20 |

| [스크랩] 조선시대 다산 정약용(茶山 丁若鏞) 선생의 서예작품 (0) | 2012.06.20 |