|

사시장춘(四時長春)

전(傳)신윤복 / 지본담채 / 27.2 x 15.0 / 국립중앙박물관

이 그림에 대한 최순우 선생의 명해설을 읽어보자.

『원래 조선 회화에 나타난 에로티시즘의 극치는

앵도화가 피어나는 봄날의 한낮,

한적한 후원 별당의 장지문이 굳게 닫혀있고,

댓돌위에는 가냘픈 여자의 분홍 비단신 한 켤레와

너그럽게 생긴 큼직한 사나이의 검은 신이

가지런히 놓여 있는 장면이라고 한다.

여기에는 아무 설명도 별다른 수식도 필요가 없다.

그것으로써 있을 것은 다 있고, 될 일은 다 돼 있다는 것이다...

정사의 직접적인 표현이 청정스러운 감각을

일으키기 어려운 경우가 많을뿐더러

감칠맛이 없어진다고 할 수 있다면,

춘정의 기미를 표현하는 것으로

그보다 더 품위있고 은근하고 함축있는 방법은 또 없을 줄 안다.

말하자면 한국인의 격있는 에로티시즘은

결국 '은근'의 아름다움에 그 이상을 두고 있는 것이 아닌가 한다.』

최순우 선생은 요컨데 이 [사시장춘(四時長春)]을

한국적 춘화도의 으뜸으로 치고 있다.

그림도 그림이지만 정작 탄복할 것은 그의 글 솜씨다.

굳이 낯 붉힐 설명 하나 없이

"있을 것은 다 있고, 될 일은 다 돼 있다"는 표현으로

슬쩍 지나가는 그의 속셈이야말로

어떤 의뭉스러운 그림도 따라가지 못할 고수의 경지가 아니겠는가?

[그림이 그 사람이고 사람이 그 그림]이라는 말은

빈말이 아니라 참말이다.

최순우 선생의 해설은 그 자체가 한 폭의 그림이다.

그러나 호기심은 속인의 버리기 힘든 버릇 아니던가?

'있을 것'은 뭐고 '될 일'은 뭐란 말인가.

쓸데없는 군더더기 말에 그칠지언정 [사시장춘(四時長春)]에도

덧붙일 말들이 남았을 것 같아 자꾸 아쉬워진다.

눈 똑바로 뜨고 못 볼 것이 두 가지 있으니,

하나가 추태요, 하나가 미태다.

어여쁜 자태를 무슨 배알로 직시하겠는가.

성긴 그림자로 살그머니 볼 나름이다.

하물며 남녀의 춘정을 표현하는 그림에서랴...

지킬 것 지켜가면서, 가릴 것 가려가면서,

버릴 것 버려가면서 그릴 때, 운치가 샘솟는 법이다.

음욕이 붓보다 앞서면 그림은 망친다.

이 그림은 한마디로 한국 특유의 은근함이 절절하다.

요즈음 같이 거의 벌거벗고 다니는 처자들과

길거리나 식당, 대중교통차량 같은 곳에서 마주하고 있노라면

눈길을 어디에 둘지 민망하기 그지 없을진데,

눈 내리는 풍경을 [머언 곳에 여인(女人)의 옷 벗는 소리]로 표현한

김광균 시인의 싯구같은 은근함을 그 어디에서 찾는단 말인가.

배운 게 있고 든 게 있어야 춘정의 진경을 안다.

[사시장춘(四時長春)]을 그린 이는 철딱서니 없는 환쟁이가 아니다.

우선 이 그림이 야룻한 장면임을 암시하는 곳은 기둥에 붙어있는 글귀다.

떡하니 써 붙이길 [사시장춘(四時長春)] 네 글자!

남녀의 운우지정은 더도 덜도 아닌 [나날이 봄날]이라는 말씀이다.

그 짓이 깨어나고 싶지 않은 춘몽이라는것을 아는 이는 안다.

문제는 마루 위의 신발이다.

여자의 신발은 수줍은 듯 가지런하게 놓여 있다.

그녀의 마음이 물들어서일까.

두근거리는 도화색이다.

눈여겨 볼 장면은 남자의 검은 신이다.

도색 곁에 놓인 흑심인가?

흐트러진 꼴로 보건데 후다닥 벗은 것이 틀림없다.

긴 치마로 오르기에는 제법 높아 뵈는 마루라서

남자는 먼저 여자를 부축해서 방안에 들였을 것이다.

그러고선 얼른 문을 닫고 들어갈 요량으로

조이는 신발을 채신머리 없이 내팽겨친 것이다.

그 일이 얼마나 급했을꼬...

남자 마음은 다 그런가 보다.

흥미롭고 안쓰럽기는 술병을 받쳐든 계집종이다.

엉거주춤 딱한 심사로 돌처럼 굳어버린 저 모습,

뫼시는 어른은 꽁꽁 닫힌 장지문 안에서 숨소리마저 죽인 듯한데,

자발없이 이 내 새가슴은 콩콩 뛰니, 들킬세라 숨어버릴까...

이러지도 저러지도 못하는 몸종은

고약한 봉변을 당한 꼴이 되어 버렸다.

작가는 재치를 발휘한다.

앞으로 쭉 내민 손과 뒤로 은근슬쩍 빠진 엉덩이가 그것이다.

계집아이의 곤혹스러움을 묘사하는데 이보다 능수는 쉽지 않다.

그 솜씨를 두고도 아이의 표정은 그리지 않았다.

그것으로 족했기 때문이다.

속담에 "나이 차서 미운 계집 없다" 하지 않았는가.

한창 때는 도화 빛이 돌기 마련이다.

그러나 몸종 품신이 아직 성의 단맛을 알 나이는 아니다.

연분홍 댕기마저 애잔해 보이는

그런 아이의 풋된 표정을 확인해야 직성이 풀린다면

그대는 변태다.

다만 한 줄기 홍조를 옆 얼굴에 살짝 칠한 것으로

작가는 붓을 거둔다.

방 안의 춘정은 문밖의 몸종이 볼 수 없고,

몸종의 춘정은 표정 없는 측면 묘사로 인해 또한 볼 수 가 없다.

얼마나 공교로운 설정인가.

이 구도가 이 작품을

단순한 소품 이상의 것으로 떠받치는 버팀목이 된 것이다.

화면 속에서 전경과 후경을 배치한 솜씨도 일품이다.

물기 잔뜩 오른 앞쪽의 녹음과 사위어가는 뒤쪽의 꽃나무는

깊이감을 드러낸 소도구로 훌륭하고,

색정이 리리시즘(lyricism )으로 승화하는 데도 한몫하고 있다.

그러나 나는 그린이의 작의를 딴 데서 찾고 싶다.

시절은 가히 녹음방초가 꽃보다 나을 때라곤 하지만,

녹음도 조락의 전조일 뿐이니

한나절의 열락이 사시장춘 가는 일은 결코 없다는 얘기라고나 할지...

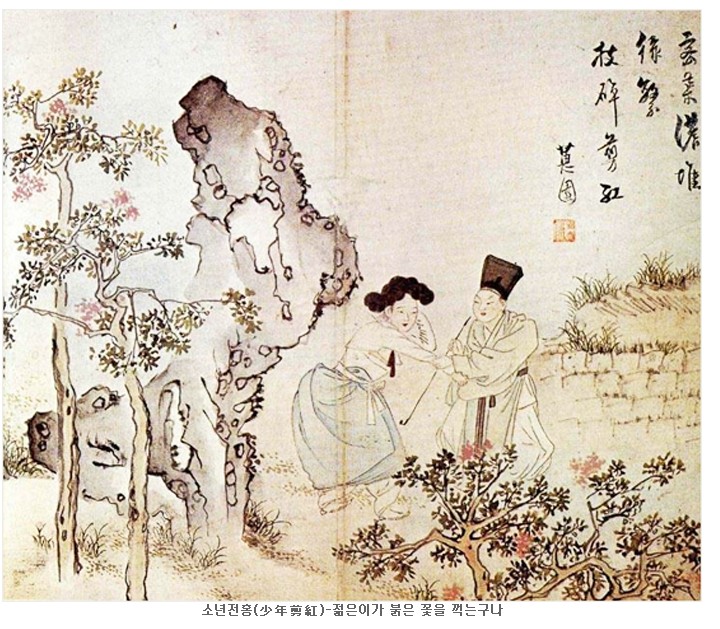

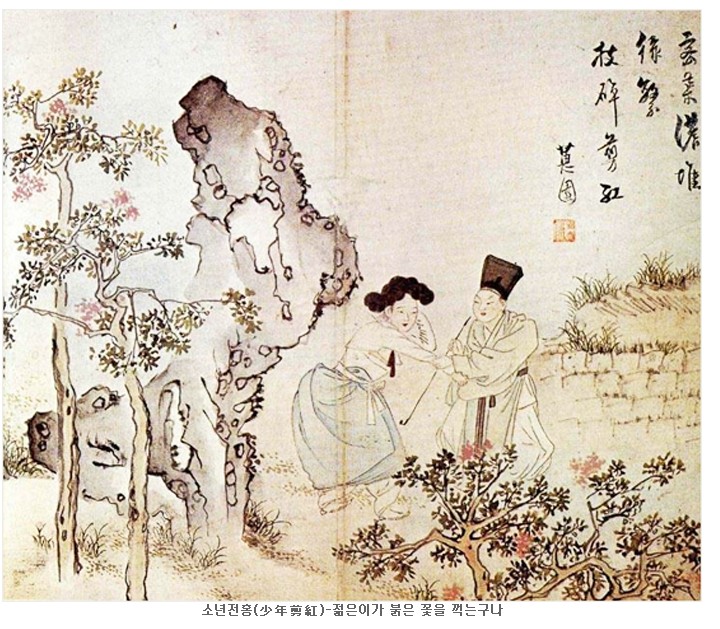

사시장춘의 작가는 혜원 신윤복이라 전하고 있으며 역시 그의 작품으로

전해지고 있는 춘화도 中 은근하며 노골적 표현을 피한 몇점을 곁들입니다.

|

|

소년전홍(少年剪紅)-젊은이가 붉은 꽃을 꺾는구나.

소년전홍은 소년이 붉은 꽃을 꺽는다는 뜻으로 여기서 꽃은 당연히 여자이다.

어느 봄날 자신보다 나이 많은 하녀를 희롱하려는 소년.

소년은 상투를 틀어 사방관을 쓴 양반이지만 여자는 짚신을 신은 나이많은 하녀로

소년은 하녀의 손목을 잡아 끌고, 하녀는 엉덩이를 뒤로 쭉 빼고 어쩔줄몰라 하고 있다.

그 후에 어떻게 되었을까.... 추측하게 된다..

| 삼추가연(三秋佳緣)

|

풍속화가로 유명한 혜원 신윤복은 화가의 아들이었습니다. 아버지 신한평은 정조의 어용화사(御用畵師)였지요. 혜원도 뒤를 이어 그림 그리는 일을 하는 관청인 도화서(圖畵署)에 들어갔지만, 언제인가 쫓겨났다고 합니다.

옛그림 연구에 업적을 남긴 동주 이용희 선생은 “혜원 풍속도는 그냥 풍속도가 아니라 여색도(女色圖)”라고 했습니다. 도화서에서 퇴출된 이유와 관계가 없지 않을 것 같습니다.

혜원의 풍속화에는 양반들의 허위의식에 대한 풍자적 야유가 실려 있다고

교과서에는 씌어 있다. 하지만 혜원이 묘사한 에로티시즘은 누군가를 꼬집고 싶었기 때문이라기보다는, 결과적으로 그렇게 되었을 뿐 자신을 포함하여

근대성에 눈떠가던 당시 도시한량들의 그리 특별할 것도 없는 일상으로 이해하고 싶습니다.

혜원은 태어나고 죽은 연대가 분명치 않습니다. 그저 18세기 중엽에서 19세기 초반에 살았던 것으로 알려지고 있지요. 전통적 신분질서가 흔들리고,

경제력이 사회적 행세의 중요한 기준으로 부상한 시기입니다.

간송미술관이 소장한 ‘혜원전신첩(蕙園傳神帖)’은 양반의 위세보다는 중인의 돈이 더 큰 위세를 떨치고 있는 도시 뒷골목의 분위기를 30점의 풍속화로 포착하고 있습니다.

조선 후기 성문화의 개방추세는 풍속화 뿐 아니라 각종 문학작품에도 다투어 등장하지요. 특히 1809년(순조 9년) 씌어진 애정소설 ‘절화기담(折花奇談)’은 혜원의 풍속화와 꼭 닮은 사회상을 그려냈습니다.

‘절화기담’은 이생이라는 선비가 우물가에서 순매라는 이웃집 여종에게 반해 요즘말로 ‘작업’을 하는 것이 기둥이 되는 줄거리입니다. 두 사람 말고도 남녀의 만남을 주선해 주는 역할을 하는 할머니인 노구(老)가 등장하지요.

‘혜원전신첩’에 실려 있는 ‘삼추가연(三秋佳緣)’에도 젊은 남자와 어린 소녀, 그리고 노구가 보입니다. 노구는 순매를 소개해 달라는 이생의 부탁을 일단 거절하고는,“순매는 마음이 고귀하니, 그 뜻을 앗을 수 없는 것이 첫번째 어려움”이라면서 “약간의 돈을 맡기시면 일을 주선해 보겠다.”고 속내를 드러내지요. 혜원은 ‘절화기담’의 삽화라도 그리듯 노구를 간교하고, 불길하게 묘사해 놓았습니다.

왼쪽에 있는 젊은 선비는 저고리를 벗은 채 대님을 만지고 있는데,‘거사’를 위해 풀고 있는 장면인지, 일을 끝내고 묶고 있는 장면인지 미술사학도 사이에서는 내기가 벌어지기도 합니다.‘절화기담’에 힌트가 있는데, 이생과 순매가 운우지정을 나누는 장면을 ‘일진일퇴 어루만지고 쓰다듬으니 머리카락은 헝클어지고 분 바른 뺨은 달아올랐다.’고 묘사했습니다.‘삼추가연’의 젊은 선비를 자세히 보면, 왼쪽의 뒷머리와 오른쪽에 보이는 귀밑머리가 온통 상투 밖으로 풀어헤쳐져 있지요.

혜원은 소녀의 자세에서도 정황을 알 수 있도록 배려해 놓았습니다. 노구는 속물스러워 보이는 표정과는 달리 앉음새만큼은 그런대로 단정합니다. 반면 소녀는 긴장이 풀어질 대로 풀어진 탓인지 속치마를 드러내고 거의 퍼질러 앉아있다시피하고 있지요.

‘삼추가연’은 ‘깊어가는 가을에 아름다운 인연을 맺는다.’는 뜻이지만, 전체적으로 화폭에는 사랑의 기쁨이 아니라 성매매의 뒤끝에 남는 우울함이 배어 있습니다.200년전 조선시대에도 사람이 살아가는 모습은 요즘과 크게 다르지 않았음을 보여주고 있습니다. |

청루소일

이부탐춘(二婦探春) - 두 아낙네가 봄을 찾아나선다

담장에 난 개구멍으로 들어온 개가 짝짓기를 하고 있고,

그 위를 나르는 참새마저 짝짓기를 하고 있다.

높은 담장으로 둘러싸인 마당에 소나무에 걸터앉은 한 성인 여성과

몸종으로 보이는 처녀가 개들의 짝짓기를 보고있다.

기와를 얹은 담장이 있는 것으로 보아 여인은 꽤 지체높은 양반집의 여인으로

소복을 입은 것으로 보아 즉 양반집의 과부인 것이다.

즉 높은 담장 안에 갇혀지내는 신세다. 엄격한 유교시대에 개의 짝짓기를 구경하는

양반집 과부의 이런 모습은 상상도 할 수 없는 것인데

과부가 입가에 야릇한 미소까지 띠고 있으니 그걸 지켜보는 몸종이

나무라듯 다리를 꼬집거나 말거나 아랑곳하지 않고 있다.

기방무사 (妓房無事) 1805

기방 안에서 아무 일도 일어나지 않았다

평범하지 않다.

한여름 대낮에 양반은 왜 이불을 끌어덮었나뭇잎이 무성하고 발이 걸려있는 여름날, 탕건을 쓴 양반과 기생의 몸종인 듯한 노란 저고리의 처녀의 자세가 평범하지 않다

한여름 대낮에 양반은 왜 이불을 끌어덮었을까...

외출에서 돌아온 기생을 보고 놀라 황급히 이불을 덮어 가린 양반과 기생의 몸종.

기생과 양반의 눈이 마주치기 3초전.. 쯤의 상황..

Detail

|

※ 최순우[崔淳雨] (한국 미술사학자.미술평론가)

1916 경기 개성~1984 서울.

본명은 희순(熙淳). 호는 혜곡(兮谷).

개성 송도고등학교를 나와 개성박물관에 근무했으며 당시의 관장

고유섭(高裕燮)의 감화로 한국미술사를 연구하기 시작했다.

1946년 국립개성박물관 참사를 지냈고 1948년 서울국립박물관으로 전근하여

보급과장·미술과장·수석학예연구관·학예연구실장을 거쳐

1974년 국립중앙박물관 관장에 취임했다.

국립중앙박물관을 구 중앙청 청사로 이전하기 위한 작업이 진행되는 동안

격무와신병으로 순직했다.

문화재위원회 위원(1967~1984), 한국미술사학회 대표위원(1976~1980)

등을 역임했고 1984년 은관문화훈장이 추서되었다.

한국미술의 탁월한 감식가로서 한국미술연구와 문화재보존에 크게 기여했다.

주요논문에 〈겸재 정선론 謙齎鄭歚論〉·〈한국의 불화(佛畵)〉·

〈혜원 신윤복론 蕙園申潤福論〉·〈이조의 화가들〉 등이 있고

저서에 〈한국미술사〉가 있다.

|