草書란

초서(草書)는 일반적으로 행서(行書)가 나온 뒤

이를 쓰기 쉽게 필획을 간편화한 서체로 알려져 있다.

그러나 전서(篆書)를 사용하였던 전국시대에 이미

속사(速寫)를 위한 전초(篆草)가 있었고,

한(漢)나라 초기에도 고예(古隸)를 속사한 고초(藁草)가

있었던 것으로 중국 장사(長沙)의 묘에서 출토된 죽간과 서북지방

출토의 목간 등에서 대전(大篆) 및 한예(漢隸)를 속사한 초서가 보인다.

이렇게 형성된 초서는 변화와 발전을 거듭하여 동한(東漢)에 이르러

예서(隸書)의 파책이 남아있는 장초(章草)가 등장하게 된다.

이후 초서는 행서와 해서의 영향을 받아 금초(小草)와 광초(大草)로 발전한다.

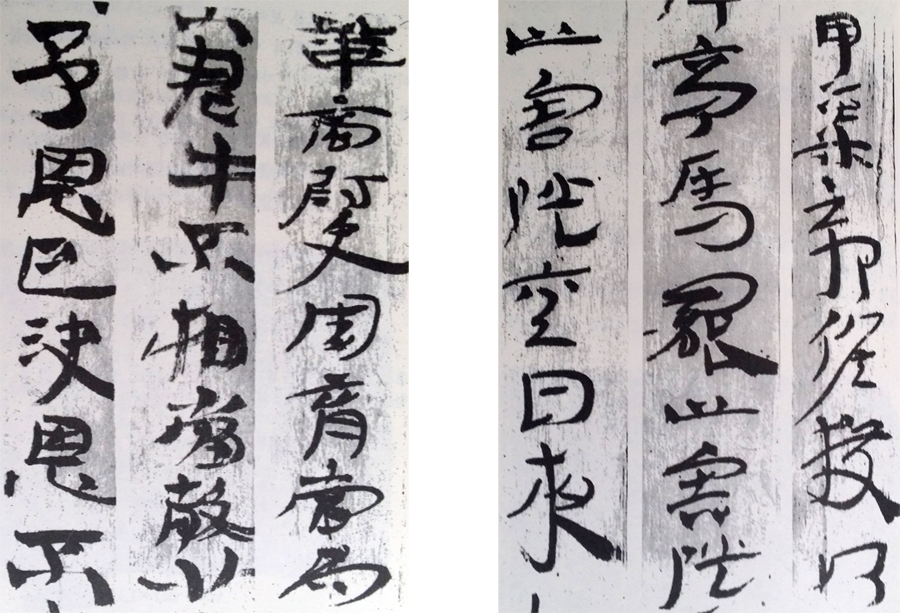

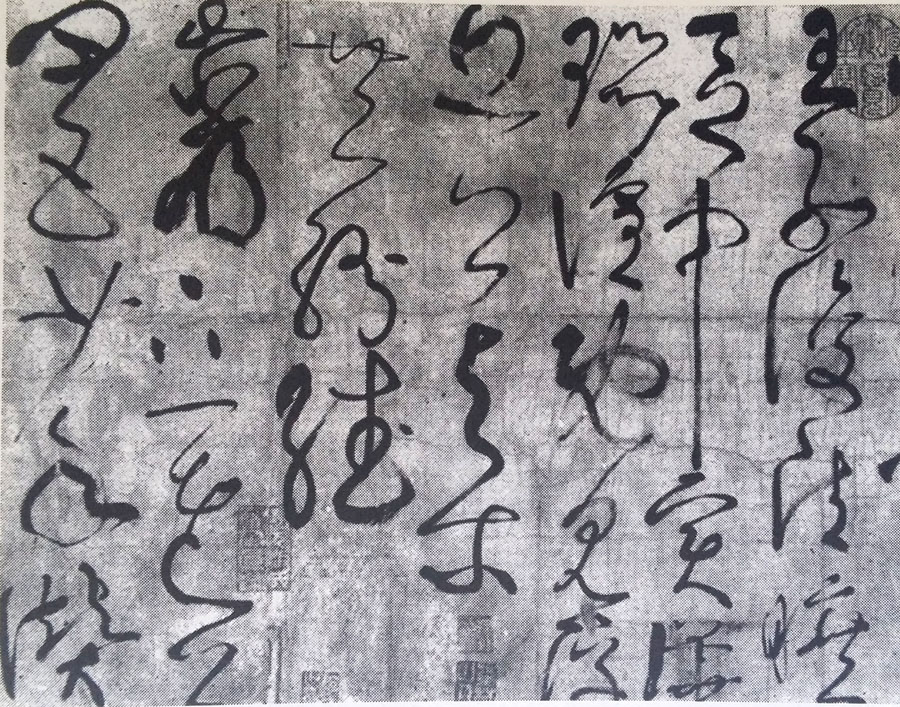

東漢(동한) 建武(건무) 3년 B.C 27년 거연에서 출토된 漢簡(한간)

갑거간은 서체상 장초(章草)에 속함

西漢시대 章草, 돈황 봉수유적지에서 출토

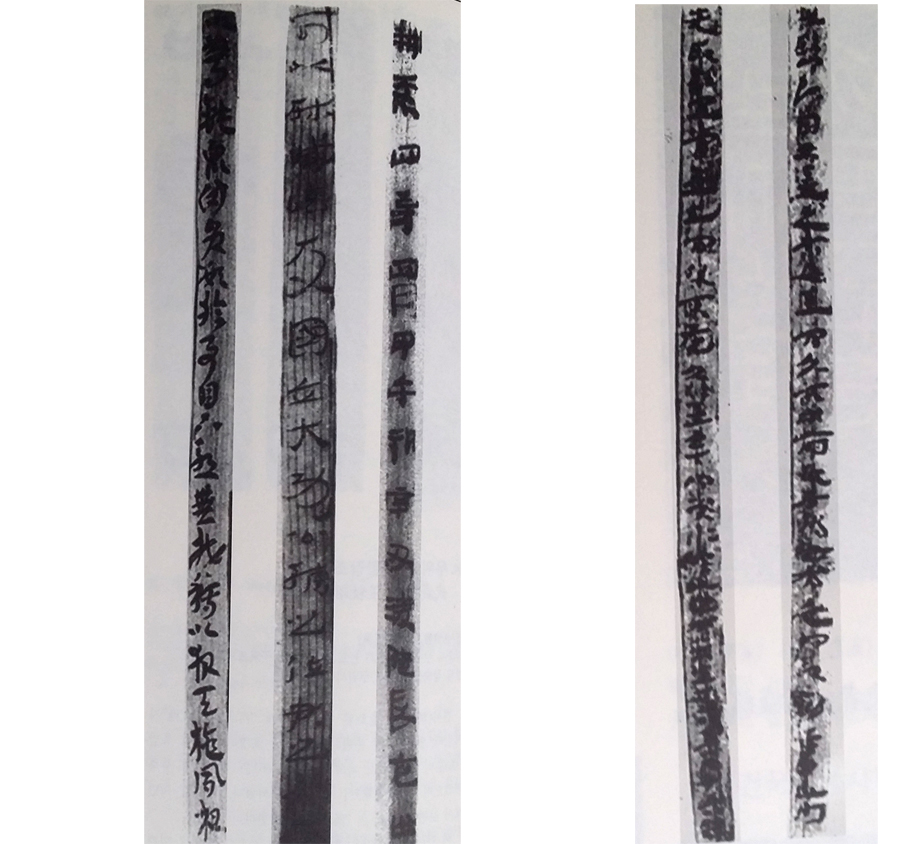

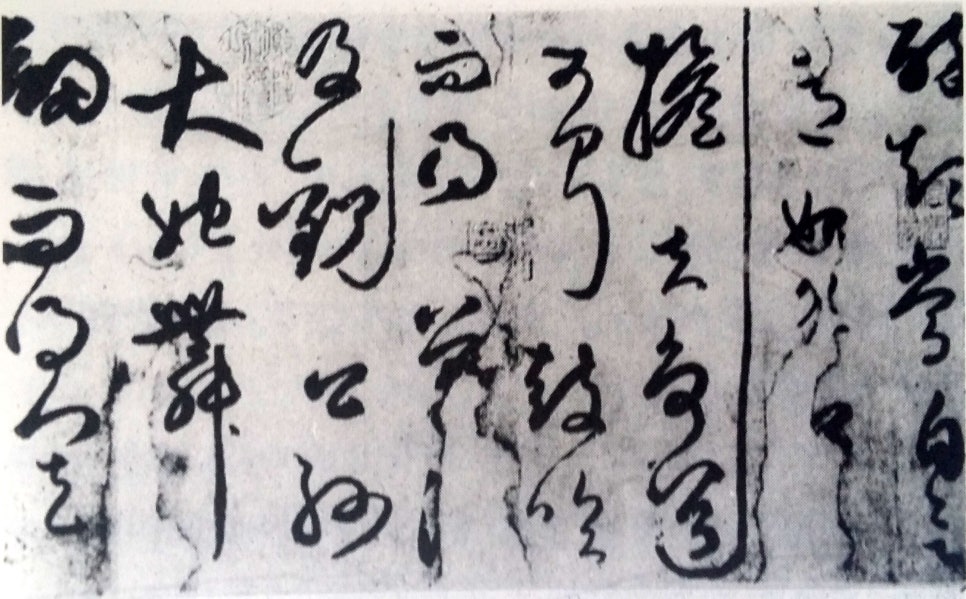

공양전전, 동한시대

급취장전, 동한시대 하남성 낙양에서 출토

장초는 예서 필획을 간편화한 초서로 예초(隸草), 급취(急就)라고도 하는데

예서 필획의 특징인 파책이 남아 있다.

장초를 잘 쓴 인물로는 두도(杜度), 최원(崔瑗) 등이 유명하며,

장초의 법첩으로는 사유(史游)의 급취장과

순화각첩에 있는 장지, 황상, 삭정 등의 장초가 대표적이다.

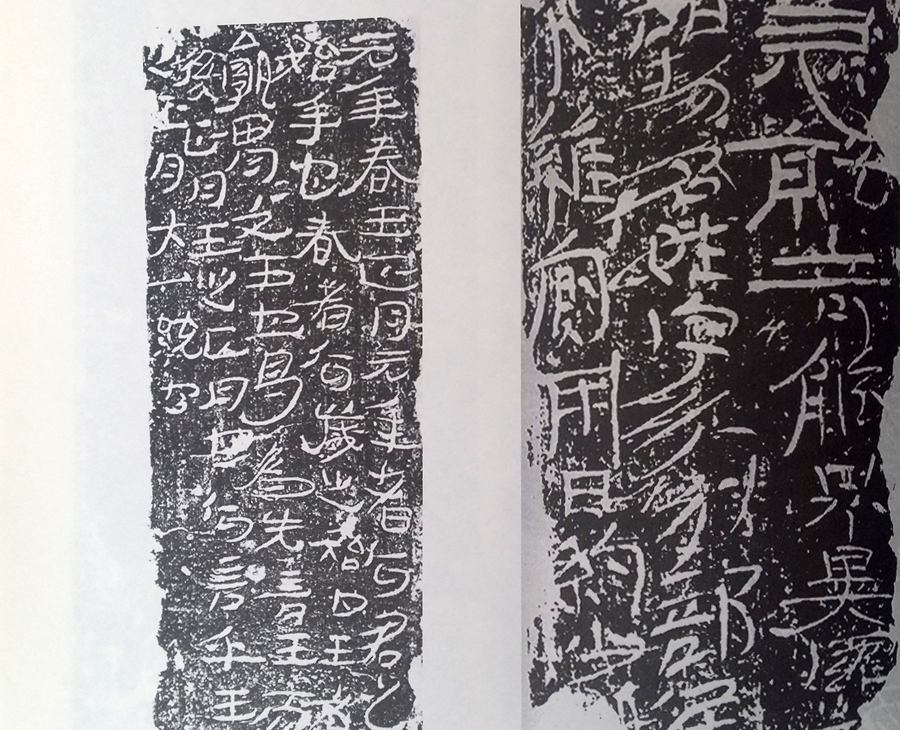

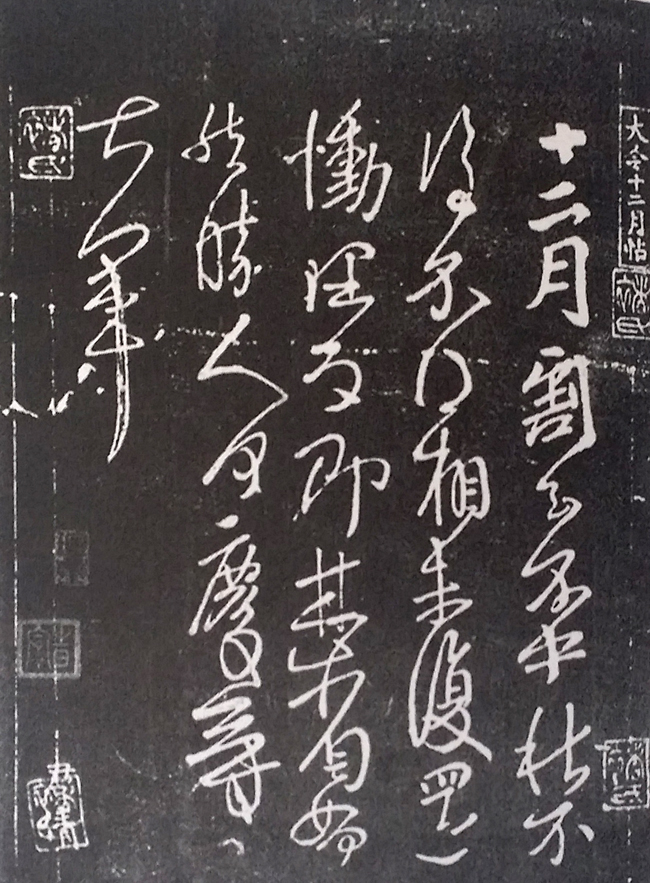

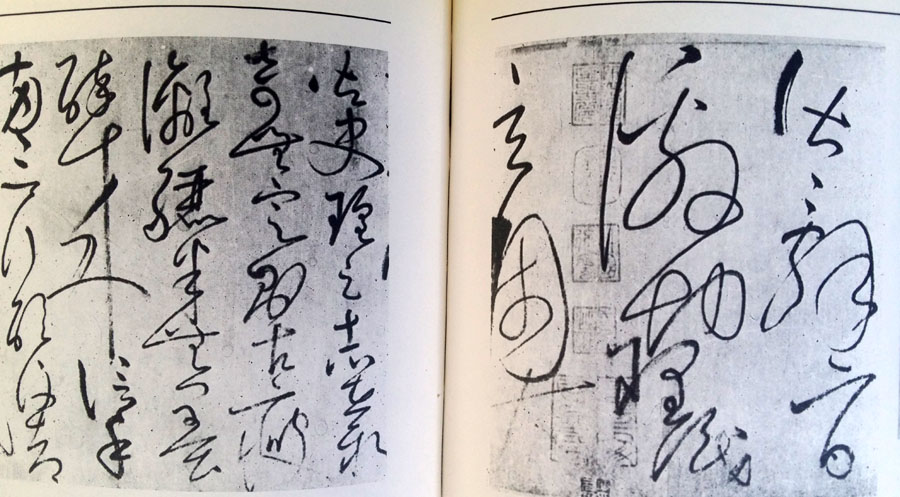

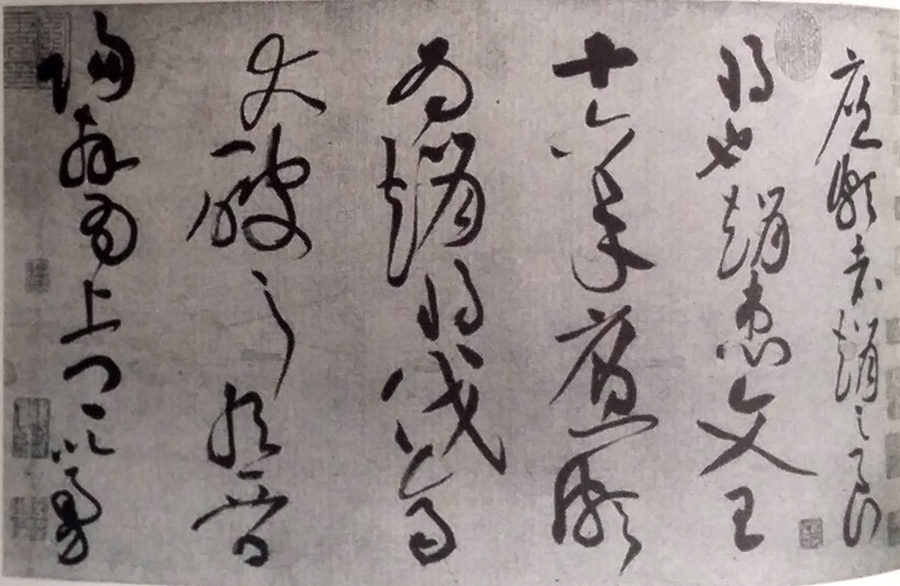

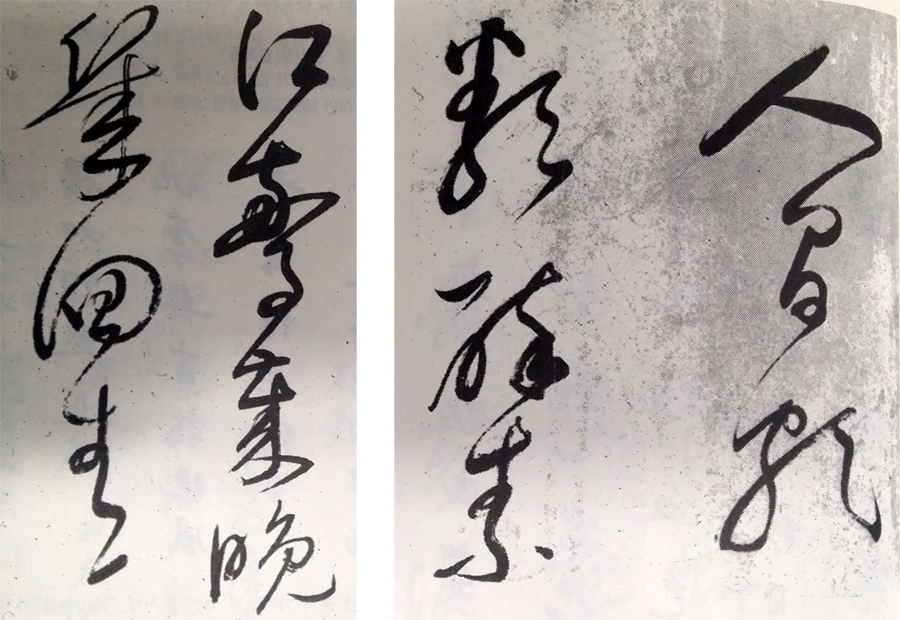

왕희지의 행초서, 상란첩

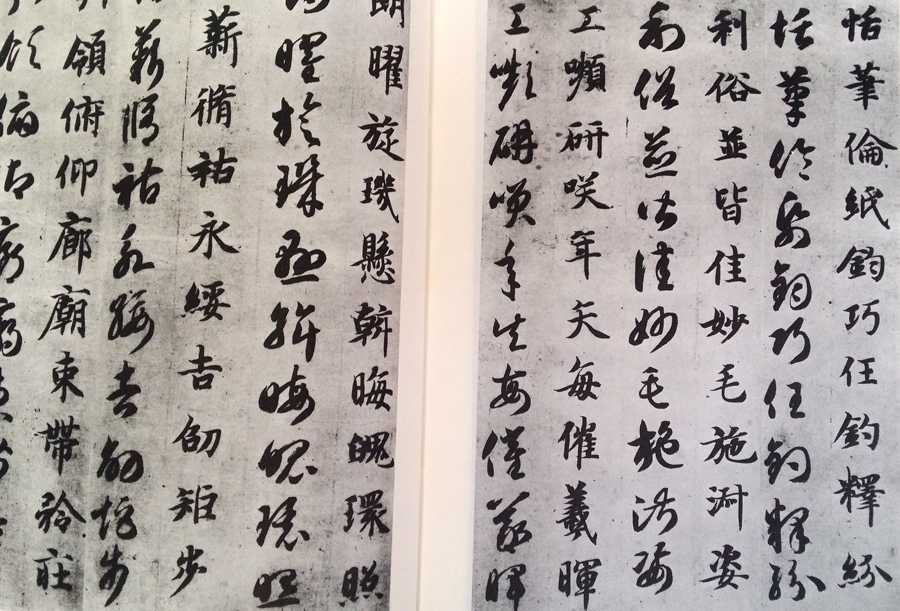

금초(今草)는 소초(小草)라고도 하며 오늘날 흔히 사용되는 초서이다.

후한(後漢)의 장지(張芝)가 장초에서 파책을 없애고

글자 상하의 혈맥을 이어 만들었다고 전한다.

이후 금초는 위(衛), 서진(西晉)시대를 거치면서 변화와 발전을 거듭해

동진의 왕희지, 왕헌지 부자에 이르러 찬란한 꽃을 피우게 되며,

후대의 표준이 된다.

금초의 법첩으로는 왕희지의 상란첩, 십칠첩, 왕헌지의 지황탕첩,

수(隋)대 지영선사의 진초천자문, 당나라 손과정의 서보가 유명하며,

이밖에 금초에 뛰어난 인물로 당(唐)의 장욱, 안진경과

송(宋)의 황정견, 미불, 원의 조맹부, 명(明)의 동기창 등이 유명하다.

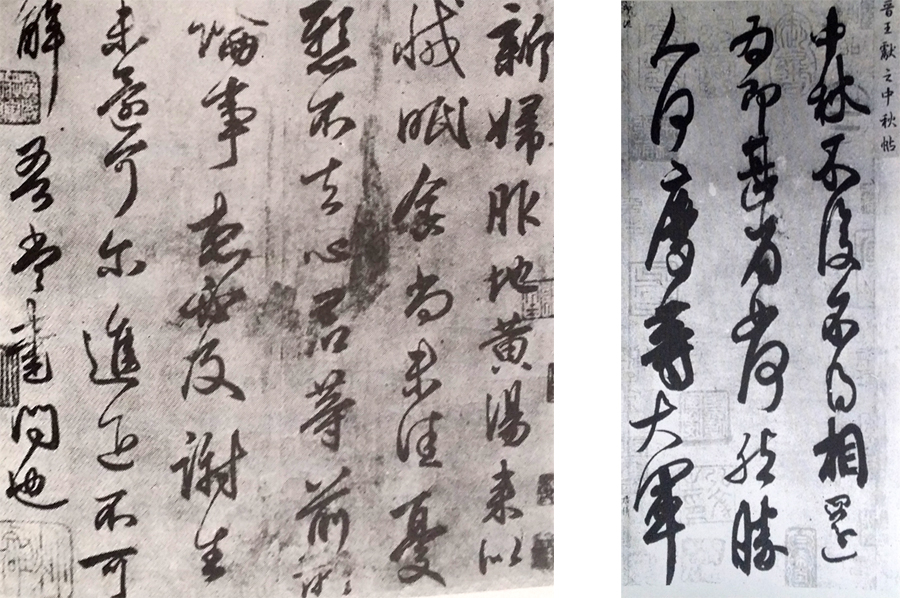

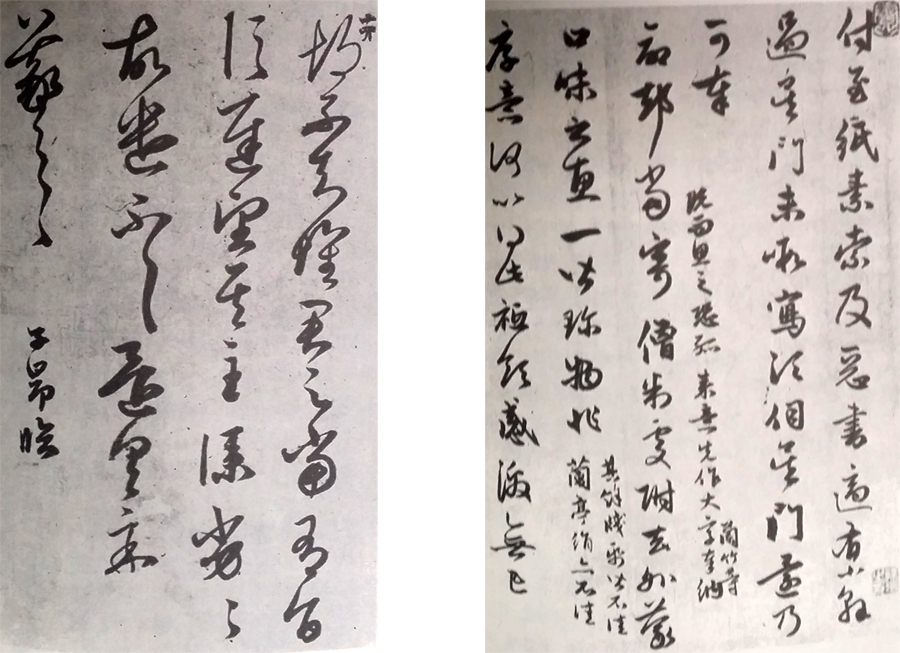

왕희지 십칠첩

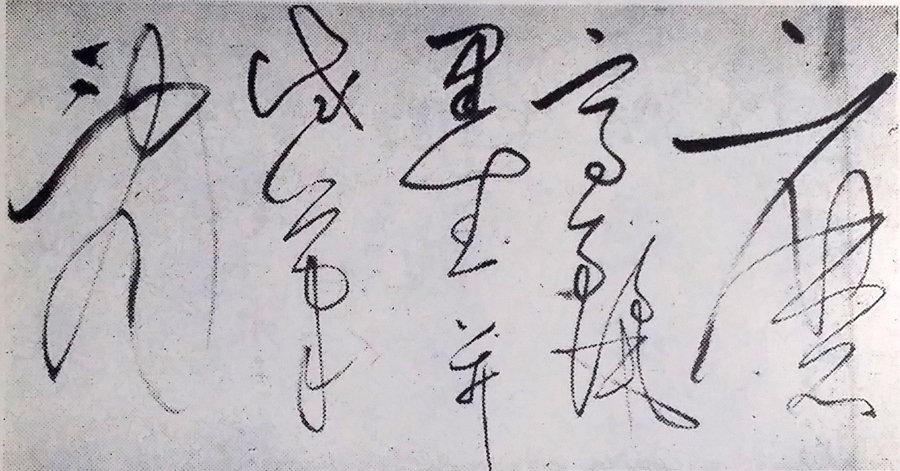

광초(狂草)는 대초(大草)라고도 하며 당나라 장욱(張旭)에서 비롯되었다.

위진시대 이래 왕희지의 전통적인 초서필법에서 벗어나

성정이 느끼는대로 자유분방하게 휘갈겨 쓴 글씨로

장욱이 술에 취해 방종한 상태에서 글씨를 썼다 해서 광초라 했다.

장욱에 관한 기록을 좀더 보면 성격이 호방하고 술 마시기를

좋아해서 늘 크게 취한 뒤에는 기뻐서 덩실덩실 춤을 추며,

크게 소리를 지르고 집으로 달려가 붓을 들어 미친듯이 글씨를 썼다.

그리고 술이 꺤 뒤에는 그 글씨를 신필이라 자찬했다.

장욱은 때로는 머리채를 먹물에 적셔 글씨를 쓰는 등의 취태도 보였는데,

세상 사람들은 장욱이 미쳤다하여 장전(張顚)이라고 했다.

장욱이 말하기를

"처음에는 공주의 가마를 메고 가는 가마꾼들이 길을 다투는 것을 보고

또 그들이 치는 북 소리를 듣고 필의(筆意)를 깨달았으며,

공손대랑의 검무(비단을 휘날리며 추는 춤)를 보고

운필(運筆)의 도(道)에 이르렀다." 하였다.

장욱의 광초는 서예사적으로 문자가 가지고 있는 실용적 측면을

좀 더 높은 예술로 승화시키는 계기를 마련했다 하겠다.

그의 묵적으로 肚痛帖(두통첩), 고시사첩 등이 있다.

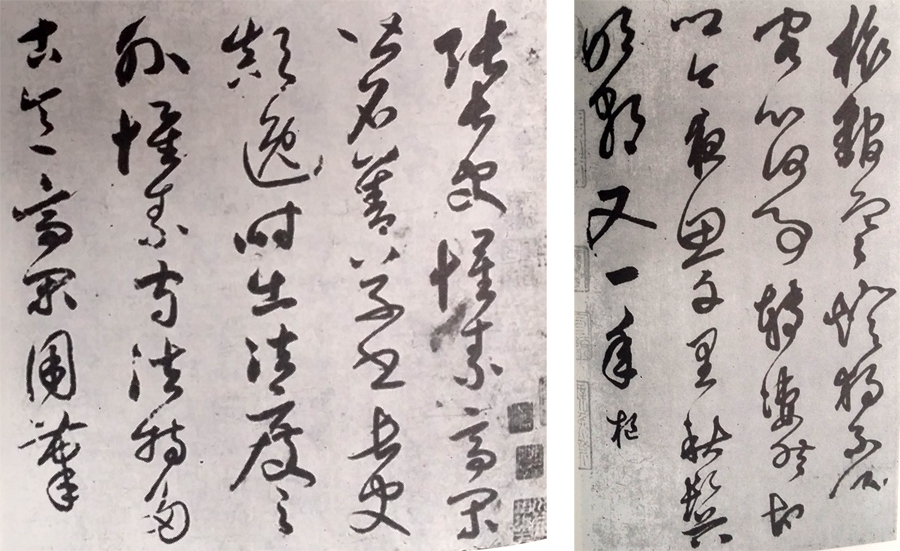

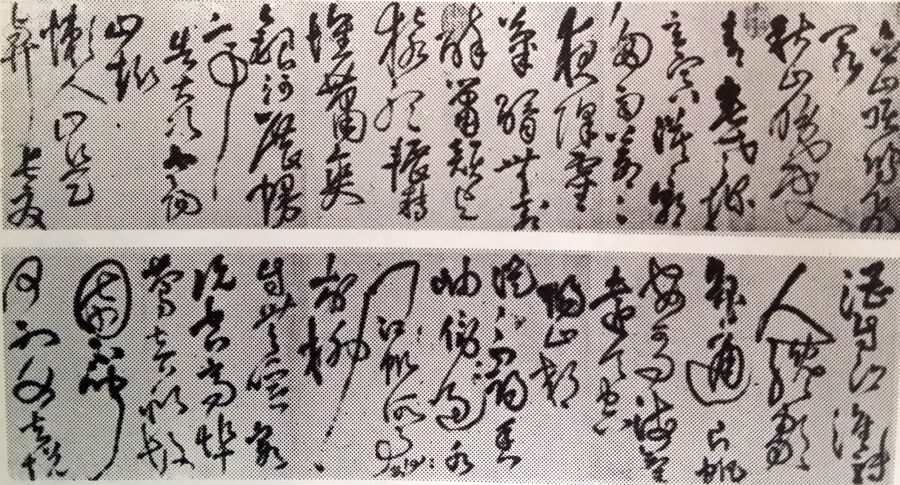

당(唐)의 또 한사람 광초의 대가로 회소(懷素)가 있다.

그는 젊어서 불가의 승려이기도 했는데,

가난하여 종이가 없었던 그는 파초 1만여 그루를 심어 파초잎에 글씨를 썼다.

그런대도 부족하자 나무판에 칠을 하여 구멍이 나도록 글씨를 연습했다.

그의 광초는 장욱의 영향을 받았으며 가릉강(嘉陵江)의 물소리와

바람에 따라 변하는 구름을 보고 깨달음을 열어 절묘한 경지에 이르렀다.

회소의 묵적으로는 자서첩(自敍帖) 초서천자문 등이 있다.

회소도 술을 좋아했는데 술에 취하면

절집의 벽이든, 마을의 담벽이든 심지어는

옷자락이나 그릇에 까지도 닥치는대로 글씨를 썼다.

세상에서는 장욱과 회소를

미친 張과 술꾼 素라는 뜻으로 전장취소(顚張醉素)라 불렀다.

후대에 광초를 배운 사람은 대부분 장욱과 회소를 스승으로 삼았다.

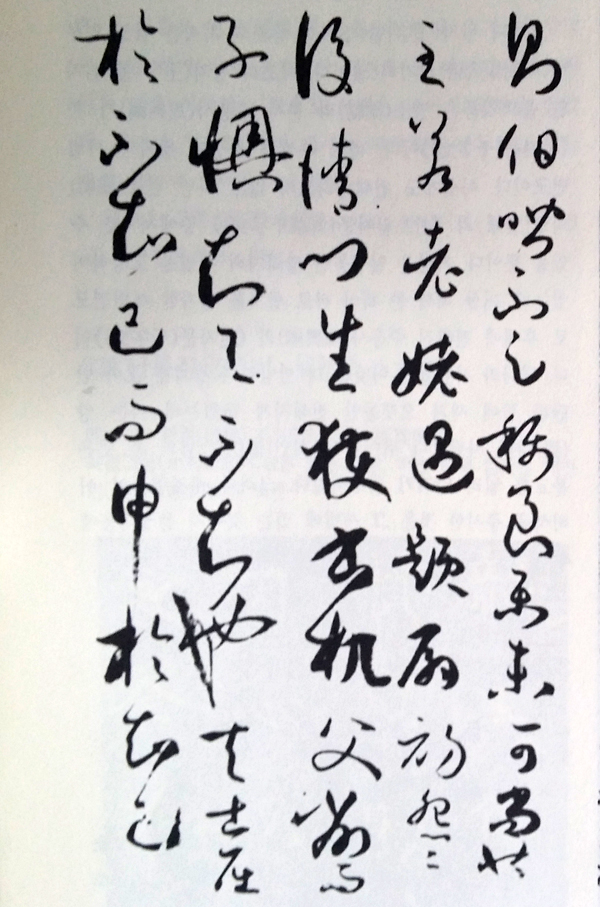

이 밖에 후대의 광초의 대가로

北宋의 황정견, 明의 축윤명, 왕탁, 부산 등이 유명하다.

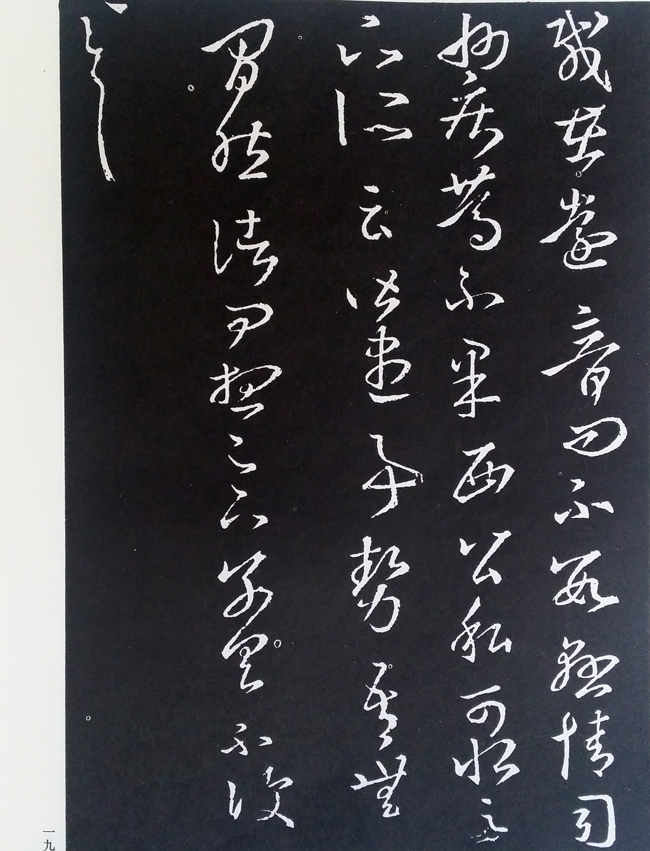

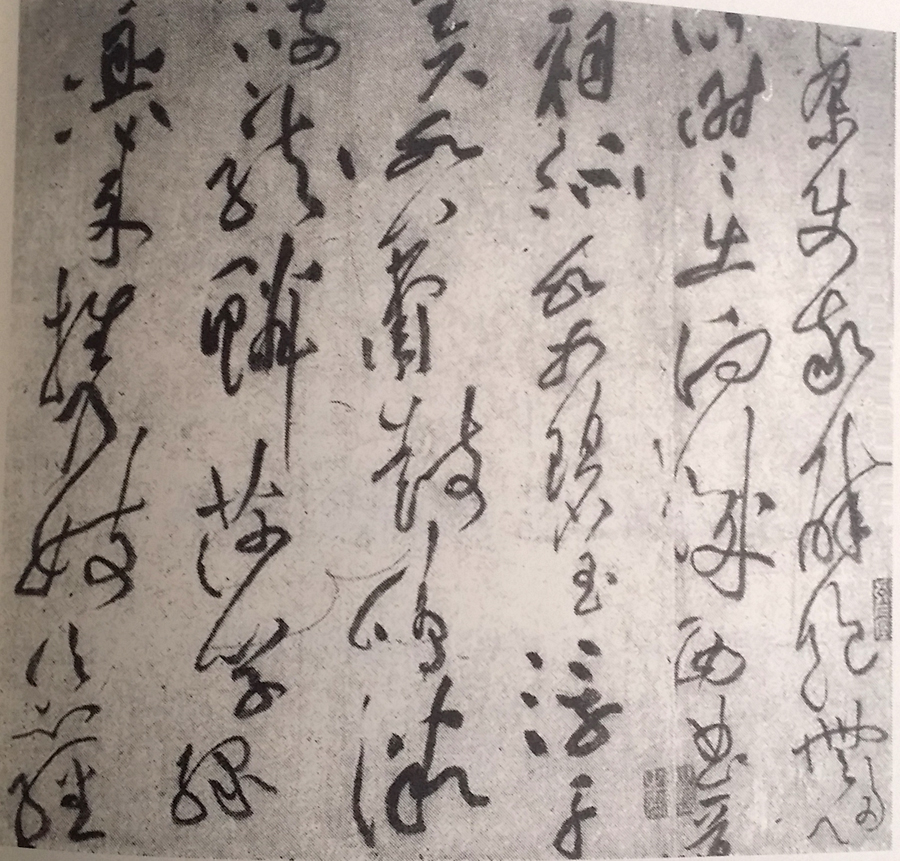

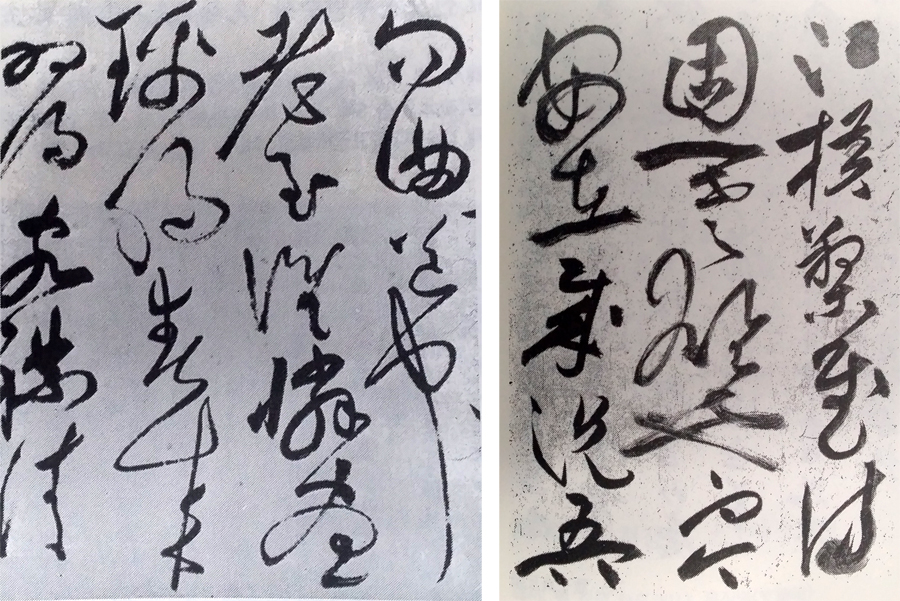

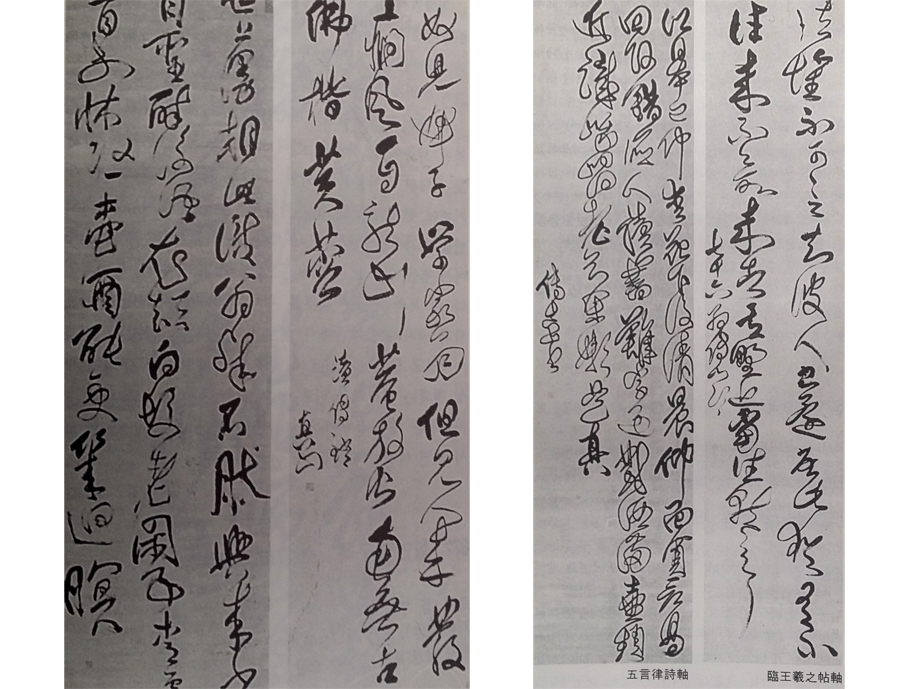

왕탁이 52세 때 쓴 작품.

왕탁은 명말(明末)의 걸출한 서예가로 그가 만년에 쓴

이 초서작품은 분방하고 휘감겨 스스로도 "燈下狂作"이라고 評하였다.