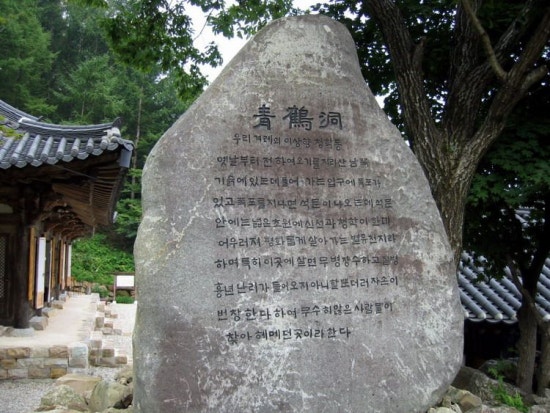

청학동

백두대간의 웅산(雄山) 남악산(南岳山 지리산)의 靑鶴洞 노래![]() 낙서장

낙서장![]()

2007.04.15. 13:10

![]() http://blog.naver.com/looh1938/36568653

http://blog.naver.com/looh1938/36568653

백두대간의 웅산(雄山) 남악산(南岳山 지리산)의 靑鶴洞 노래

조식(曺植)의 두류산 양단수 두류산 양단수(兩端水)를 예 듣고 이제 보니, 도화(桃花) 뜬 맑은 물에 산영(山影)조차 잠겼어라. 아희야, 무릉이 어디메뇨, 나는 옌가 하노라. |

무릉도원 (武陵桃源) 인 靑鶴洞은

경상남도(慶尙南道) 하동군(河東郡) 청암면(靑岩面) 묵계리(黙溪里) 학동(鶴洞)에 있는 청학동(靑鶴洞)은 삼신봉(三神峰 1284m) 아래 양지바른 골짜기에 해발 800m 고지에 10여 호의 띠집이 늘어선 작은 마을이다. 일명 도인촌(道人村)이라고도 하는 이곳은 주민들이 모두 유.불.선. 갱정유도교(儒.佛.仙.更定儒道敎)라는 강대성(姜大成 전북 순창 출생:1890-1954)을 교주로 하는 신흥 종교를 믿고 있다. 이것은 단군 임금을 모시는 것으로 일심교(一心敎)라고도 하는데 정식 명칭은 ‘시운기화유불선동서학합일대로대명다경대길유도갱정교화일심(時運氣和儒佛仙東西學合一大道大明多慶大吉儒道更定敎化一心)’라고 하는 긴 이름으로 ‘인륜을 밝히고 우리의 전통적인 정신가치를 구현하며 21세기 이후에는 우리나라가 천하제일 국이 된다’고 그들은 믿고 있다.

다만 삼신봉(三神峰) 아래 깊은 산골 양지바른 곳에 자리하고 있는 마을이라는 것 이외에는 그렇게 찾던 이상향이라고 할만한 곳은 아닌 것 같은 느낌이 든다.

더구나 이곳은

조선시대의 고승 석충징(釋冲徵)이 써놓은 시 ‘청학동에서’는

翠嶽懸精舍 山河一望通

취악현정사 산하일망통

捲簾秋色裏 欹枕夕陽中

권렴추색이 의침석양중

露竹生閒地 風泉吼遠空

로죽생한지 풍천후원공

尋眞雖涉海 卽此是仙宮

심진수섭해 즉차시선궁

푸른 산턱에 절이 매달려 있으니

한눈에 산하가 환하게 들어온다.

저물어 가는 가을에 발을 걷어 올리고

석양의 햇빛 아래 베개 베고 누었다.

대나무는 이곳저곳에 돋아나고

폭포소리는 먼 곳까지 진동한다.

바다를 건너 절경을 찾았으나

이곳이 곧 선경이 아닌가.

그의 시에 나오는 푸른 산턱에 절(寺)도 한눈에 산하가 환하게 내려다보이지도 않고 소리가 먼 곳까지 울려 퍼질 폭포도 없다. 그러니 이곳은 석충징(釋冲徵)이 찾았던 청학동이 아님이 분명한 것 같다.

세상 사람들이 그렇게도 찾아 헤매던 이상향(理想鄕)인 청학동(靑鶴洞)이 없는데도 사람들은 부질없이 그곳을 찾아 헤매고 있는지도 모른다. 아니 어쩌면 고달픈 인생사에 쫓기면서 살아가는 사람들이 마음속으로나마 그리던 이상향(理想鄕) 청학동(靑鶴洞)인 줄 모른다.

또 제주도(濟州道)의 이어도는 전설에 나오는 환상의 섬, 피안의 섬으로 잘 알려져 있고, 근간에는 ‘파랑도’로 불리기도 한다. 전설에 의하면 이 섬을 보면 돌아올 수 없다는 말이 있는데 사람들은 예로부터 이어도를 구원의 이상향(理想鄕)으로 여겼고 뱃사람들이 바다로 나가 귀향(歸鄕)치 않으면 이어도로 갔다고 믿었고 뱃사람들도 바다로 나설 때 이어도를 떠올리며 위안을 삼았던 그 이어도. 긴긴 세월 동안 섬은 늘 거기 있어왔고 섬을 본 사람은 아무도 없었으나 섬을 본 사람들은 모두가 섬으로 가버렸다고 믿었고. 아무도 그 섬에서 돌아 온 사람이 없었기 때문이다.

이어도에 가 본 사람도 없다. 하지만 제주도 사람들은 그 섬에 가면 힘들여 일하지 않고도 먹고 입고 몸을 가릴 수 있다는 오로지 그 가난한 소망만으로 그토록 목마르게 이어도를 불러왔다. 이어도에는 다른 이상향처럼 금 은 보화가 굴러다니지도 않고 섬이 개방되거나 꿀과 젖이 흐르는 땅도 아니다. 일에 지겨운 서민들에게 일하지 않고도 살 수 있다는 것만으로 힘과 희망을 주었던 어쩌면 이 세상에서 가장 가난하고 겸손한 낙원일 것이라고 믿었다.

어차피 인생이란 꿈과 희망을 갖고 그것을 그리면서 살아가는 것이 아니던가.

이인로(李仁老)의 청학동(靑鶴洞) 수필은

예나 지금이나 인간은 현실 세계에 살면서 이상적인 세계를 늘 꿈꾸며 살아왔고 또 살아갈 것이다. 그 이상(理想)은 비현실적이기 때문에 오히려 인간의 영원한 동경(憧憬)의 대상이 될 수 있고, 이루어질 수 없는 것인 까닭에 더 알고 싶어 하고 그리워하고 원하게 되는 것이겠지 우리가 흔히 말하는 유토피아(utopia)이겠지

이 작품은 이상 세계가 현실에 존재할 때 그것은 이미 이상 세계가 아니며, 이상 세계로

서의 청학동(靑鶴洞)은 그대로 남겨 놓아야 한다는 작자의 고집과 믿음이 어우러져 있는 한문 수필이다. 결국 이상향(理想鄕)이란 현실과 대립적 성격을 가지면서 현실 속에서 도달하고자 하는 곳이라는 생각이 이 글 안에 담겨 있다

지리산은 두류산(頭留山)이라고도 한다. 북쪽 백두산으로부터 일어나서 꽃봉오리처럼 그 봉우리와 골짜기가 이어져 대방군(帶方郡)에 이르러서야 수천 리를 서리고 얽혀서 그 테두리는 무려 십여 고을에 뻗치었기에 달포를 돌아다녀야 대강 살필 수 있다. 옛 노인들의 전하는 바로 는 "그 속에 청학동(靑鶴洞)이 있는데 길이 매우 협착하여 겨우 사람이 다닐 수 있고, 몸을 구부리고 수십 리를 가서야 허광(虛曠)한 경지가 전개된다. 거기엔 모두 양전(良圖) 옥토(沃土)가 널려 있어 곡식을 심기에 알맞으나, 거기엔 청학만이 살고 있기 때문에 이런 이름이 붙여졌고, 대개 여기엔 옛날 세상을 피해 사는 사람들이 살았기에 무너진 담과 구덩이가 가시덤불에 싸여 남아 있다. "고 한다.

연전에 나는 당형(堂兄) 최상국(崔相國)과 같이 옷깃을 떨치고 이 속된 세상과는 등지고 싶은 마음이 있어 우리는 서로 이 곳을 찾아가기로 했다. 대고리짝에 소지품을 넣어 소두 서너 마리에다 싣고 들어가 이 세속과는 담을 쌓기로 했다. 드디어 화엄사(華嚴寺)로부터 출발하여 화개현(花開縣)에 이르러 신흥사(新興寺)에 투숙하였는데, 가는 곳마다 모두가 선경이었다.

천암(千巖)은 경수(競秀)하고 만학(萬堅)이 쟁류(爭流)하며 대울타리에 초가들이 복숭아꽃 살구꽃 핀 사이로 은은하게 비치니 거의 인간 세상이 아닌 듯하나 찾고자 하는 청학동은 마침내 찾지 못하고 말았다. 하는 수 없이 시만 바위들에 남기고 돌아왔다.

(화개 동천 신흥사 앞 시냇가 바위에다 ‘지리산에 놀며(遊智異山) ’라는 시 한 수를 남겨 놓은시)

頭流山逈暮雲低, 萬壑千巖似會稽.

두류산형모운저, 만학천암사회계.

策杖欲尋靑鶴洞, 隔林空聽白猿啼.

책장욕심청학동, 격림공청백원제.

樓臺縹渺三山遠, 苔蘚依俙四字題.

누대표묘삼산원, 태선의희사자제.

試問仙源何處是. 落花流水使人迷.

시문선원하처시. 낙화유수사인미.

두류산은 드높이 구름 위에 솟고

만학 천암(萬壑千巖) 둘러보니 회계(會稽)와 방불하네

지팡이에 의지하여 청학동 찾으려 했으나

속절없는 원숭이 울음소리만 숲 속에서 들리네.

누대(樓臺)는 표묘(漂渺)한데 삼산(三山)은 안 보이고

써 있는 넉 자가 이끼 끼어 희미하네

묻노니 선원(仙源)은 어데 인가

낙화유수(落花流水)만이 가물가물

어제 서구(書樓)에서 우연히 오류선생집(五柳先生集)을 훑어보다가 도원기(桃源記)가 있기에 이것을 거듭 읽어보았다. 대개 진(秦)나라 때 어떤 이가 난리를 피해 처자를 거느리고 그윽하고 깊어 궁벽진 곳을 찾아 산이 둘렸고 시내가 거듭 흘러 초동(樵童)도 갈 수 없는 험한 이 곳에 살았는데, 진(晋)의 태원(太元) 연간에 어떤 어부가 다행히 한 번 그 곳을 찾았으나 그 다음엔 길을 잃어 그 곳을 다시 찾지 못했다는 것이다. 후세에 이것을 그림으로 그리고 노래와 시로 전하여 도원(桃源)으로써 선계(仙界)라고 하고 장생불사(長生不死)하는 신선이 모여 사는 곳이라고 하였으나 아마도 그 기록을 잘못 읽었기 때문일 것이니 사실은 저 청학동과 다름이 없을 것이다. 어떻게 유자기(劉子驥)와 같은 고상한 선비를 만나서 나도 그 곳을 한 번 찾아가 볼 것인가.

제재 : 지리산 청학동 주제 : 이상향에 대한 동경 출전 : <파한집(破閑集)>

청학동 어디인가에 武陵桃源(무릉도원)이 있지 않겠느냐며 안타까운 마음을 달래고 있다.

이인로(李仁老)는 영신원(靈神源 지리산 물의근원)을 따라가 신선이 사는 곳을 찾으려 했으나 길을 알 수가 없다고 했으며 도연명(陶淵明)의 도화원기(桃花源記)에 어부가 복사꽃 떠 오는 곳을 따라 올라서 선경을 찾았으나 그 곳을 나온 뒤에는 다시 가는 길을 찾지 못했다고 한다. 지금의 사람들은 하동군(河東郡) 청암면(靑巖面) 묵계리(黙溪里) 진주암 일대가 청학동(靑鶴洞)이라 하지만 고려 중엽 文人인 이인로(李仁老)는 그곳 입구가 사람 하나가 겨우 지날 수 있을 정도로 좁고 전에는 사람이 살았으나 후에는 청학(靑鶴)만 살게 되었다고 하였다. 그런데 전국에는 청학동(靑鶴洞)이란 이름이 일곱 곳이나 있다고 한다.

조선조에 유방선(柳方善)도 李仁老의 뜻을 이어 〈청학동(靑鶴洞)〉이란 작품을 남겼다.

瞻彼知異山穹窿 雲烟萬疊常溟濛

첨피지이산궁륭 운연만첩상명몽

根盤百里勢自絶 衆壑不敢爲雌雄

근반백리세자절 중학불감위자웅

層巒峭壁氣參錯 疎松翠栢寒蒨葱

층만초벽기참착 소송취백한천총

溪回谷轉別有地 一區形勝眞壺中

계회곡전별유지 일구형승진호중

人亡世變水空流 榛莽掩翳迷西東

인망세변수공류 진망엄예미서동

至今靑鶴獨棲息 緣崖一路纔相通

지금청학독서식 연애일로재상통

良田沃壤平如案 頹垣毁逕埋蒿蓬

량전옥양평여안 퇴원훼경매호봉

林深不見鷄犬行 日落但聞啼猿狨

림심불견계견행 일락단문제원융

疑是昔時隱者居 人或羽化山仍空

의시석시은자거 인혹우화산잉공

神仙有無未暇論 只愛高士逃塵籠

신선유무미가론 지애고사도진롱

我欲卜築於焉藏 歲拾瑤草甘長終

아욕복축어언장 세습요초감장종

天台往事儘荒怪 武陵遺跡還朦朧

천태왕사진황괴 무릉유적환몽롱

丈夫出處豈可苟 潔身亂倫誠悾悾

장부출처기가구 결신난륜성공공

我今作歌意無極 笑殺當日留詩翁

아금작가의무극 소살당일류시옹

지리산 솟은 모습 올려다보니

구름 안개 첩첩하여 언제나 아득하다.

백리에 서려 있어 형세 절로 빼어나

뭇 멧부리 감히 자웅 겨루지 못한다오.

층층한 산 깎은 절벽 기운이 뒤섞이어

성근 솔 푸른 잣나무 시원스레 우거졌네.

시내 돌아 골을 넘어 별천지 있나니

한 구역 좋은 경치 참으로 호리병 속 같네.

사람 죽고 세상 변해 물만 홀로 흘러가고

가시덤불 가려 있어 동서 분간 할 수 없다.

지금도 靑鶴(청학)이 홀로 여기 사는데

언덕 끼고 한 길만이 겨우 통할 수 있네.

좋은 밭 비옥한 땅 평평하기 상과 같고

무너진 담 헐린 길은 쑥대 속에 묻혀 있다.

숲 깊어 개 닭 다님 볼래야 볼 수 없고

저물녘엔 들리느니 잔나비 울음일래.

지난 날 은자가 숨어살던 곳인가

살던 사람 신선되어 산도 비인 것일까?

신선이 있고 없곤 따질 겨를 없어라

다만 옛 높은 선비 티끌 세상 피함 사랑할 뿐.

나도 집을 지어 이곳에 숨어들어

해마다 瑤草(요초) 캐며 달게 삶을 마치려 하나,

天台의 옛 일이야 황당하고 괴이하고

武陵桃源(무릉도원) 남은 자취 오히려 아득하다.

대장부 나고 듦이 구차할 수 있으랴

潔身(결신) 위한 亂倫(난륜)이란 진실로 부질없다.

내 이제 노래 하니 마음은 끝이 없다

그때에 시 남긴 늙은이를 가만히 웃노라.

조식의 청학동(靑鶴洞)은

獨鶴穿雲歸上界, 一溪流玉走人間.

독학천운귀상계, 일계류옥주인간.

從知無累翻爲累, 心地山河語不看.

종지무루번위루, 심지산하어불간.

학은 홀로 구름 뚫고 천상으로 날아가고,

한 줄기 맑은 시내 속세로 흘러오네.

누 없음이 오히려 누가 됨을 알고서,

마음으로 느낀 산하 못 보았다 말하노라.

청학동 삼성궁(三聖宮)을 오르며-- 김일곤

청학동(靑鶴洞) 그 곳엔

삼성궁(三聖宮)이 있었네

실타래처럼 묶인 선도(禪道)문화

풀어내리는 곳 배달 성전엔

한풀선사의 영혼이

청자 빛 보다 푸르렀네.

삼성궁 배달길을 따라 걸으면

육십리 묵계 계곡 솔향기가 녹아든

청정한 연못 속으로

돌탑 멧돌탑 단자탑의 소도(蘇塗)가 열리고

간절한 소망으로 금방 날아오를 듯

솟아오른 3333마리 솟대 사이로

빛나는 칼의 노래가 흐르고 있었네

하늘에 세 번 고하고 들어와

눈 크게 뜨고 보면

홍익인간 우리의 마음이

돌탑으로 쌓이고 있었네

얼마만큼 솟대가 더 쌓여야

이화세계(理化世界)가 도래할까?

신선(神仙)처럼 사는 마을 삼성궁에

마음의 솟대 하나 쌓아놓고 나오네

청학동 사람들- 이광년

유불선합일갱정유도(儒佛仙合一更正儒道),

일심으로 청학(靑鶴)이 좋아 청학처럼,

세상과 담을 쌓고 사는 사람들.

무릉도원(武陵桃源)에 둥지 틀고

댕기 상투에 도포자락으로

이골 저골 훨훨 날아다니네.

어디로 가버렸는가 그 옛날 청학들은,

초가 둥지 벗기고 텔레비전 안테나가 들어서던 날

그들의 고운(孤雲) 선사는 눈물을 흘렸고

삼신봉 삼성(三聖)은 진노를 더했으리.

여기는 배달의 뿌리 터,

천석(泉石) 아름다운 우리들의 이상향.

철따라 침노하는 외풍은 끊이지 않는데,

지금도 학동의 글 읽는 소리는 골짜기에 흐르고

바깥 시인묵객들의 시심도 예 머물고 싶으니,

오늘도 시공을 초월하여,

지기(地氣) 이어받은 남은 청학들,

일심의 날개를 활짝 펴고 선심(仙心) 쪼아

구메구메 우리의 자랑스런 돌탑을 쌓고 있네.

<2003.1.11>

청학동(靑鶴洞) 이야기 - 손 수 강

두류산(頭流山) 물소리가 사리(舍利) 몇 섬 부리시는

청학동 들어서야 뒷짐 진 세월 만나는 것다

千年을 선 채로 흐르는 그걸 그냥 보것다.

바둑으로 친다치면 넉집 半은 덤으로 받은

바위와 그보다 많은 연봉(連峯)들이 제 자리 놓인

포석(布石)도 저쯤은 돼야 구름 정도는 불러 앉히지.

안그런가, 약초 캐고 제(祭) 지내는 거 말고라도

바람막이 산죽(山竹)으로 가풍(家風)을 두른 초가집들

무심한 저 선(線)이 살아 두류산 능선 이루는 것을.

원시(原始)의 침묵(沈默) 같은 고요의 그 수심(水深) 같은

섬진강물 밀어올리는 단청(丹靑)빛도 게워내고

돌 속에 누운 (종鐘)소리마저 깨워 울리는 것을.

산다화(山茶花) 한 잎 뚝 져도 경계(境界)가 달라지는

청학동 깊은 골에 와 하늘 인 뜻 내 알것다

선 채로 千年 흐른 뜻 이제 죄다 알것다.

청학동(靑鶴洞) 시조 양근배

성인은 상투 틀고

처녀 총각 머리 따고

儒佛仙(유불선)을 신앙으로

五常六禮(오상육례) 가르치나

청학은 어디로 가고

관광객만 분비는 구나

환인 환웅 단군성조

제단을 모셔놓고

춘추로 제 지내며

옛 덕목 가르치나

五常(오상)은 어디로 가고

도인들은 어디 갔나.

이인로 [李仁老, 1152~1220] 자 미수(眉叟). 호 쌍명재(雙明齋). 초명 득옥(得玉). 정중부(鄭仲夫)의 난 때 머리를 깎고 절에 들어가 난을 피한 후 다시 환속하였다. l180년(명종 10) 문과에 급제, 직사관(直史館)으로 있으면서 당대의 석학(碩學) 오세재(吳世才)·임춘(林椿)·조통(趙通)황보항(皇甫抗)·함순(咸淳)·이담지(李湛之) 등과 결의, 함께 어울려 시주(詩酒)를 즐겼다. 이들을 강좌7현(江左七賢)이라고 한다.

시문(詩文)뿐만 아니라 글씨에도 능해 초서(草書)·예서(隸書)가 특출하였다. 저서에 《은대집(銀臺集)》 《후집(後集)》 《쌍명재집(雙明齋集)》 《파한집(破閑集)》 등이 있다.

山中問答(산중문답) - 李白(이백)

問余何事棲碧山 笑而不答心自閒

문여하사서벽산 소이부답심자한

桃花流水杳然去 別有天地非人間

도화류수묘연거 별유천지비인간

왜 산에 사느냐 묻길래

웃기만 하고 아무 대답 아니했지.

복사꽃잎 아득히 물에 떠가는 곳.

여기는 별천지라 인간 세상이 아니라네.

도화원시(桃花源詩)-도연명(陶淵明)

도화원시(桃花源詩)는 중국의 대표적인 유토피아의 이야기로, 작자가 허구적(虛構的)인 것이다. 글 속에는 당시의 사회에 대한 작자의 불만과, 이상 사회를 추구하는 작자의 꿈이 유로(流露)되어 있다. 만년의 작품이라 추정하고 있다.

도화원시(桃花源詩)

晋太元中, 武陵人捕魚爲業, 綠溪行, 忘路之遠近.

진태원중, 무릉인포어위업, 연계행, 망로지원근.

진(晋)나라 태원(太元)중에 무릉(武陵) 사람이 고기 잡는 것으로 생업으로 삼고 있었는데, 개울을 따라 가다가 길의 원근(遠近.길)을 잃어 버렸다(길을 잃었다).

忽逢桃花林, 夾岸數百步, 中無雜樹, 芳草鮮美, 落英繽紛.

홀봉도화림, 협안수백보, 중무잡수, 방초선미 낙영빈분.

문득 도화 꽃 숲을 만나게 되었는데, 좌우 강 언덕을 끼고서 수 백보를 따라 들어가니, 그 가운데는 잡스러운 나무가 없었으며, 향기로운 풀들이 선명하고 아름다웠으며, 떨어진 꽃잎들이 어지러이 휘날리고 있었다.

漁人甚異之, 復前行, 欲窮其林. 林盡水源, 便得一山.

어인심이지, 부전행 욕궁기림. 임진수원 편득일산.

그 어부는 그것을(앞 장의 풍경들) 심히 기이하게 여기고, 다시 앞으로 더 나아가, 그 숲의 끝까지 가 보려고 했습니다. 그 (도화)숲은 물이 흘러내리는 수원지에서 다하고 곧 산 하나를 만나게 되었다.

山有小口, 髣髴若有光, 便捨船, 從口入. 初極狹, 纔通人. 復行數十步, 豁然開朗.

산유소구 방불약유광, 편사선, 종구입. 초극협, 재통인. 부행수십보, 활연개랑.

산에는 조그만 구멍이 있어서, 마치 빛이 새어 나오는 것 같았습니다. 그래서 곧 배를 버려두고, 구멍을 따라 들어갔습니다. 처음에는 극히 좁아는데, 겨우 사람이 통과할 정도였습니다, 다시 수십보(數十步)를 나아가니 탁 트이면서 환하게 밝아지는 것이었습니다.

土地平曠, 屋舍儼然, 有良田美池桑竹之屬, 阡陌交通, 鷄犬相聞.

토지평광, 옥사엄연, 유양전미지상죽지속, 천맥교통, 계견상문.

땅이 평평하고 넓었으며, 집들이 가지런하게 놓여있었으며, 좋은 밭과 아름다운 연못. 뽕나무 대나무와 같은 종류들이 이었으며, 논밭 길이 사방으로 잘 통해 있었고, 닭과 개 짖는 소리가 들리는 것이었습니다.

其中往來種作, 男女衣著, 悉如外人, 黃髮垂髫, 竝怡然自樂.

기중왕래종작, 남녀의착, 실여외인, 황발수초, 병이연자락.

그 가운데 사람들이 왕래하며 농사를 짓고 있었는데, 남자와 여자가 옷 입은 것이, 모두 외부인과 같았으며, 노인과 어린아이들이 모두 아주 즐거워하고 유쾌한 모습을 하고 있었습니다.

見漁人乃大驚, 問所從來, 具答之. 便要還家, 設酒殺雞作食. 村中聞有此人, 咸來問迅.

견어인내대경, 문소종래, 구답지. 편요환가, 설주살계작식. 촌중문유차인, 함래문신.

어부를 보고서는 이에 크게 놀라, 따라 들어온 길을 물어보았습니다, 자세히 그것에 답하여주니, 곧 그를 초청하여 집으로 데리고 가서, 술상을 차려놓고 닭을 잡아서 음식을 만들어주었다. 마을 가운데 사람들은 이런 사람이(漁夫) 있다는 것을 듣고서는, 모두 와서 자세히 캐묻는 것이었습니다.

自云 : “先世避秦時亂, 率妻子邑人, 來此絶境, 不復出焉. 遂與外人閒隔.”

자운 : 선세피진시란, 솔처자읍인, 내차절경 불부출언. 수여외인간격.

스스로(武陵人) 대해서 다음과 같이 말하길:“선대(先代)에 진(秦)나라때의 난을 피하여, 처자와 마을 사람들을 인솔하고서는 이 절경에 와서는, 다시는 밖으로 나아가지 아니하여, 마침내 외부 사람들과는 간격이 생겨나게 되었습니다.”

問 : “今是何世?” 乃不知有漢, 無論魏晉. 此人一一爲具言所聞, 皆歎惋.

문 : 금시하세? 내부지유한, 무론위진. 차인일일위구언소문, 개탄완.

묻기를: “지금이 어떤 세상이오?” 한(漢) 나라가 있었던 것도 알지 못하는데 위(魏)나라와 진(晋)나라는 더 말할 필요도 없었습니다. 이 사람(어부)이 그들을 위하여 들은 바를 일일이 말하여 주니, 모두 탄식하고 놀라워하는 것이었습니다.

餘人各復延至其家, 皆出酒食. 停數日辭去. 此中人語云: “不足爲外人道也.”

여인각부연지기가, 개출주식. 정수일사거. 차중인어운: 부족위외인도야.

나머지 사람들이 각각 다시 초청하여 자기 집에 이르게 하고서는, 모두 술과 음식을 내 놓았습니다. 며칠을 머무르고 작별하고 떠나갈 때에, 이 중의 한 사람이 “바깥사람에게 말하기에는 부족합니다(말하지 마십시오)”라고 말했다.

旣出得其船, 便扶向路, 處處誌之. 及郡下, 詣太守, 說如此.

기출득기선, 편부향로, 처처지지. 급군하, 예태수, 설여차

太守卽遣人隨其往, 尋向所誌, 遂迷不復得路.

태수즉견인수기왕, 심향소지, 수미불부득로.

이미 나오고 나서 그 배를 얻어, 곧 지난번 길을 따라서, 가는 곳곳마다 그것을 표시를 하였습니다. 군청(郡廳)이 있는 곳에 이르러서는, 태수를 방문하고서는, 이와 같음을 말하였다.

태수는 곧 사람을 파견하여 그가 갔던 길을 따라 가게 하여, 지난번에 표시했던 곳을 찾게 하였지만, 다시는 그 길을 잃고 찾을 수가 없었다.

南陽劉子驥, 高尙士也. 聞之欣然規往. 未果, 尋病終. 後遂無問津者.

남양유자기, 고상사야. 문지흔연규왕. 미과, 심병종. 후수무문진자.

남양(南陽)땅의 유자기(劉子驥)는, 고상한 선비인데, 그런 이야기를 듣고(도화원촌 桃花源村) 기뻐서 가려고 계획을 하였지만, 실현되지 못하고 얼마 안 되어, 병으로 죽게 되었다. 끝내는 거기 가는 길을 묻는 사람이 없게 되었습니다.

[출처] 백두대간의 웅산(雄山) 남악산(南岳山 지리산)의 靑鶴洞 노래|작성자 나그네