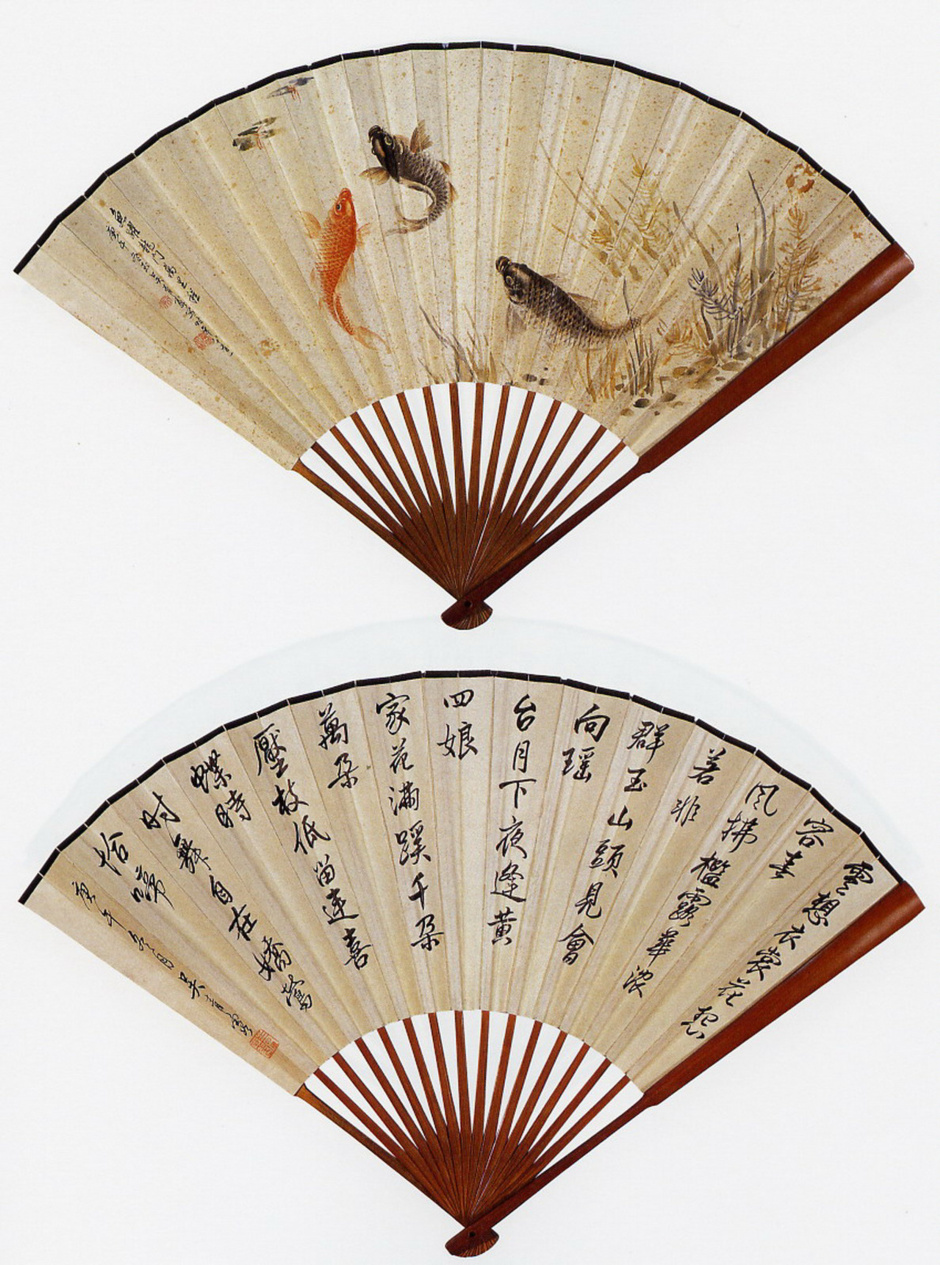

[스크랩] 청대(淸代) 화가 허춘령(許椿齡)의 약용문(躍龍門)

청대(淸代) 화가 허춘령(許椿齡)의 <약용문(躍龍門)>

등용문(登龍門)'이라는 말이 있다.

황하를 거슬러 올라온 물고기가 산서(山西)성과 섬서(陝西)성 경계에 있는 협곡 용문(龍門)이라는 곳에서 가파른 급류를 만나게 된다.

용문에서 급류를 뛰어오르는 물고기는 많지 않다. 어렵사리 급류를 뛰어오르는데 성공한 것을 일러 "용문에 올랐다"하여 등용문이라 한다. 과거에 급제한 경우를 비유하여 이른다.

등용문과 상반된 성어로 '점액(點額)'이란 말이 있다. 잉어가 용문의 급류를 거슬러 오르다 허공에서 떨어지기를 거듭하며 바위에 부딪쳐 이마에 낸 상처를 말한다.

잉어가 용문에 오르면 가장 먼저 비늘의 숫자가 늘어난다고 한다.

사람들은 잉어의 비늘이 36개라 여겼다. 그래서 잉어를 달리 삼십육린(三十六鱗)이라 불렀다.

그런 잉어가 용문에 오르면 비늘이 81개로 늘어난다. 용의 비늘이 81개라는 것이다.

당대(唐代)에 낙양을 중심으로 진품 요리가 많이 개발되었다.

낙양(洛陽)의 미식가효(美食佳肴) 가운데 가장 유명했던 것은 잉어(鯉魚)였다.

'황하의 잉어'(黃河鯉魚)라면 지금도 중국에서 알아준다.

사실 잉어요리가 귀한 음식이 된데는 당(唐) 왕조를 건국한 이(李)씨 가문과도 일말의 인연이 있다. 잉어를 뜻하는 이(鯉)와 성씨의 이(李)는 음이 같다. 이 때문에 잉어의 가치가 단번에 수십 배, 심지어 백 배까지 치솟았다.

황실에서는 잉어모양을 찾아나섰고, 병부(兵符)로도 잉어문양을 사용했다.

잉어가 뜻하지 않게 행운(?)을 만난 것이다. 그러나 백성들의 처지는 딴판이었다. 맛좋은 잉어를 쉽게 사고 팔 수 없게 되었기 때문이다.

근현대 중국화가 오청하(吳靑霞)의 <어약용문 성면(魚躍龍門 成面)>(1990年作). 왼쪽 상단에 "魚躍龍門萬里程"이라는 관지(款識)가 보인다.